Depuis l’indépendance du Mali le 22 septembre 1960, les différentes autorités successives ont toujours considéré que le système éducatif était un secteur prioritaire. Dès 1962, la première réforme fut adoptée pour rompre avec le système éducatif colonial avec un enseignement de masse et de qualité tout en préservant la culture et les valeurs maliennes. Mais au fil des années, cette réforme a été revue maintes fois, notamment lors des séminaires de 1964 et 1978, des Etats généraux de l’éducation en 1989, de la Table ronde sur l’éducation de base, du Débat national sur l’éducation en 1991,…, et plus récemment, le Forum national tenu en octobre-novembre 2008. Aujourd’hui encore, l’État continue à investir dans l’éducation et d’ailleurs plus du tiers du budget national y est consacré. Malgré tous ces efforts, le système éducatif du Mali reste l’un des moins performants dans le monde avec un taux d’alphabétisation estimé à 38,7% pour les enfants qui commencent l'école primaire. Le rôle de l'éducation étant crucial pour le développement d'un pays, le Mali doit penser encore à améliorer son secteur de l'enseignement. C'est pourquoi, Nelson MANDELA disait : « L’éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Cela nous ramène à poser les questions suivantes : Quelle éducation pour un enfant citoyen ? Quel système éducatif pour répondre aux défis du monde actuel et aux défis auxquels fait face la société malienne ? Cet article propose des pistes pour réformer le système éducatif malien en vue de le rendre plus performant et plus adapté aux défis de la société malienne.

Depuis l’indépendance du Mali le 22 septembre 1960, les différentes autorités successives ont toujours considéré que le système éducatif était un secteur prioritaire. Dès 1962, la première réforme fut adoptée pour rompre avec le système éducatif colonial avec un enseignement de masse et de qualité tout en préservant la culture et les valeurs maliennes. Mais au fil des années, cette réforme a été revue maintes fois, notamment lors des séminaires de 1964 et 1978, des Etats généraux de l’éducation en 1989, de la Table ronde sur l’éducation de base, du Débat national sur l’éducation en 1991,…, et plus récemment, le Forum national tenu en octobre-novembre 2008. Aujourd’hui encore, l’État continue à investir dans l’éducation et d’ailleurs plus du tiers du budget national y est consacré. Malgré tous ces efforts, le système éducatif du Mali reste l’un des moins performants dans le monde avec un taux d’alphabétisation estimé à 38,7% pour les enfants qui commencent l'école primaire. Le rôle de l'éducation étant crucial pour le développement d'un pays, le Mali doit penser encore à améliorer son secteur de l'enseignement. C'est pourquoi, Nelson MANDELA disait : « L’éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». Cela nous ramène à poser les questions suivantes : Quelle éducation pour un enfant citoyen ? Quel système éducatif pour répondre aux défis du monde actuel et aux défis auxquels fait face la société malienne ? Cet article propose des pistes pour réformer le système éducatif malien en vue de le rendre plus performant et plus adapté aux défis de la société malienne.

Par Eloi TRAORE[1]

-

Ecrire à ses enfants à la « Maison »

L’état des lieux se résumant le plus souvent par : « On ne peut pas leur parler » ; « Je leur parle ou j’essaye de leur parler, mais cela ne marche pas, ils n’écoutent pas » etc. L’adolescent normal dira qu’il n’en a rien à faire ! Mais ce n’est pas parce qu’il dit, qu’il n’en a rien à faire, qu’il n’en a rien à faire, et qu’il ne faut plus lui parler ! Et surtout parce qu’il ne veut pas écouter qu’il ne faut plus lui écrire. C’est justement là qu’il faut lui écrire ! Tenir la famille par le dialogue. Donc l’écriture comme alternative au discours oral. L’éducation, c’est travaillé avec nos enfants au quotidien. En parallèle, il faut redonner à la science, la littérature, l’histoire, leur pouvoir symbolique. La capacité à faire rêver et à faire comprendre l’enfant. Qu’elle renvoie l’enfant aux problèmes qu’il se pose, sans qu’elle ne soit pas un ensemble d’exercices sur un parcours du combattant pour vérifier qu’il peut passer en classe supérieure. Ex : Il n’y a pas un enfant qui ne sera pas animé ou intéressé si on y met un peu d’enthousiasme, de vivacité devant « les Etoile Sirius des Dogons ou l’Orion des Touaregs», ou du jeu de « wôli » et qui ne dira pas qu’il se joue–là quelque chose qui le concerne directement, parce que c’est de l’humain dont il est question, c’est-à-dire de lui.

-

Adopter la pratique du « Conseil en Classe »

Le conseil doit être est un moment ritualisé. Il s’agit de motiver d’une part l’enfant à écrire éventuellement sur le cahier de la classe, ou à mettre dans la boîte aux lettres un petit mot pour expliquer qu’il veut que l’on discute d’un sujet en classe. Mais c’est uniquement au conseil que l’on en parlera, pas tout de suite. On va y réfléchir en se donnant le temps pour en parler. Donc un rituel de prise de parole, qui permet de s’écouter et d’entrer dans une discussion collective qui inclura d’autre part les préoccupations du personnel enseignant. En ce sens que le rituel doit permettre à cet effet à l’enseignant aussi de s’adresser directement et facilement aux différents responsables de l’éducation. Concrètement, il s’agira de rentrer dans un processus de dédramatisation des problèmes en les exposant dans un climat de confiance mutuelle.

-

La création de « Classes vertes »

« L'abeille qu'on met de force dans une ruche ne fera pas de miel » dit un proverbe malien. En effet, vivre ensemble l’expérience du monde avec les éléments de la nature et évoquer après le vécu par écrit, pour que l’expérience du monde leur permette d’accéder à la littérature. Faire savoir aux enfants ce que c’est « une pirogue, un éclat, une ruche », parce que beaucoup n’ont jamais été en pique-nique au bord d’une rivière. Ce n’est pas parce qu’on ne leur a pas appris à lire le, la, les; ce qu’ils ne voient pas, c’est ce que c’est. Le rapport des enfants par rapport au moment, par rapport au monde étant un rapport questionnant, « la littérature et les sciences » constituent à titre d’exemple des excipients dans ce principe innovateur que sont les « classes vertes ». Comment se fait-il que des gamins fascinés par la science-fiction tirent la gueule devant la loi de Joule ? Ou par les éléments de la nature (eau, feu, air, lumière) ont du mal à comprendre les propriétés chimiques des CO2 + H2O ? Travailler donc la littérature et les sciences en classes vertes revient á insuffler donc une dynamique aux programmes d’enseignements qui sensibilisent dans le primaire, se consolident dans le secondaire et responsabilisent dans le supérieur.

-

Ré-institutionnaliser les lieux éducatifs

L’école est complètement dans une logique dans laquelle les intérêts individuels prennent le pas sur la cohérence du collectif. Une école où l’emploi du temps est une tranche napolitaine, qui juxtapose des cours au gré de la fantaisie du chef d’établissement et de ses adjoints, mais aussi des impératifs de l’institution, n’est pas véritablement institutionnalisée. Il s’agit et surtout de construire des institutions centrées autour d’un projet qui est celui de l’apprentissage à travers la prise en compte de la spécificité régionale, c’est-à-dire si le Kénédugu ou le Dogon ou encore le Gourma etc. doit rester à Sikasso, au Pays Dogon, à Gao, Tombouctou ou pas.

-

La motivation des enfants face au laxisme généralisé

On dit souvent, les élèves ne réussissent pas parce qu’ils ne sont pas motivés, mais on peut retourner l’affirmation : les élèves ne sont pas motivés parce qu’on ne leur transmet pas assez l’envie de réussir. Et rien ne démotive plus que l’échec. Il faut donc trouver les moyens de motiver les élèves afin de les inciter à donner le meilleur d’eux-mêmes. Et c’est seulement comme cela que l’évaluation aura une vertu positive et permettra de déceler les véritables capacités des apprenants. Partir de l’évaluation de ce que chacun sait faire et par une exigence au coude à coude l’aider à ce qu’il peut faire le mieux.

Par Hermann DIARRA[2]

-

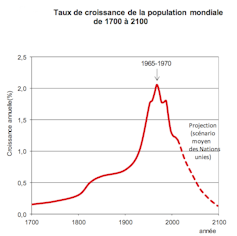

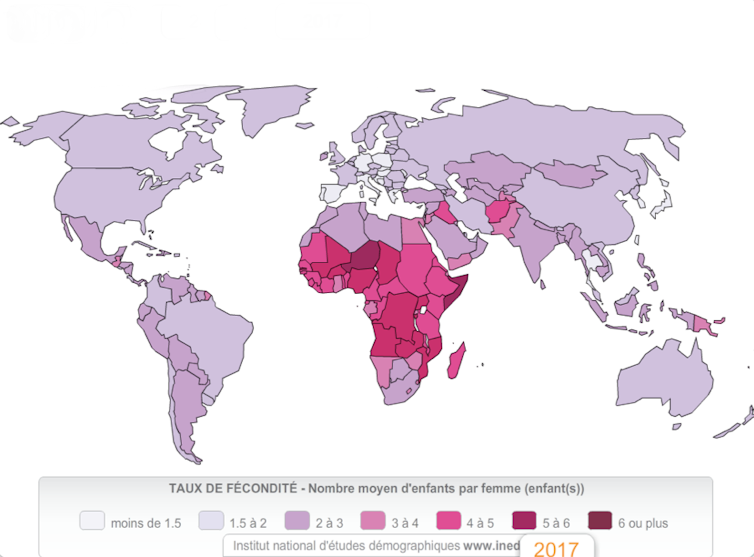

Prôner une scolarisation massive des filles

Le Mali est un pays où les femmes comme dans le reste du monde, passent plus de temps que les hommes à s’occuper des enfants. Par conséquent, éduquer les filles dans une conjoncture de plus en plus difficile, serait une solution pour la maîtrise de notre croissance démographique. De plus, l’éducation des femmes apportera certainement la croissance économique car avec peu d’enfants et des femmes professionnellement actives, le revenu par habitant pourrait être plus élevé. Mais avant d’en arriver là, il serait indispensable de changer la vision des parents qui pensent que l’éducation de leurs filles est un investissement moins prometteur que celui des garçons à long terme. En effet, pour ces parents, l’avenir des filles serait réservé au mariage et à la maternité. Pour inciter les familles à envoyer leurs filles à l’école, les autorités pourraient prendre en charge la totalité de la scolarité des filles inscrites dans l'école publique ainsi que leurs soins et nourriture. Par ailleurs, concevoir des programmes de bourses et d’aides financières pour les filles scolarisées est une piste à étudier. Plus de promotion pour les filles !

-

Une famille responsable dans l'éducation de ses enfants

La famille doit prendre conscience de sa responsabilité dans l’éducation de leurs enfants. Éduquer ses enfants n’est pas uniquement les nourrir, les vêtir, les soigner et les protéger, mais c’est aussi leur transmettre les valeurs de la vie, notamment le courage, le respect. L'enfant a besoin d'être guidé : nul besoin de rappeler qu’il ignore ce qui est le mieux pour lui. Il incombe à la famille de préparer leurs enfants à être des adultes responsables, car le sens élevé de la responsabilité est une condition sine qua non de toute réussite. Parce qu’un étudiant responsable mis dans des conditions de travail adéquates a sans doute toutes les chances de réussir. Par ailleurs, dans le cadre de l’éducation de leurs enfants, certains foyers qui sont comme de véritables camps militaires où règne la terreur doivent plutôt privilégier la communication au châtiment corporel. Donc concrètement établir un dialogue permanent. L´Education, c’est de tenir le contact au quotidien avec l’enfant pour maintenir intacte la structure familiale. Sinon, l’enfant aura du mal à se confier à ceux qui sont censés être ses protecteurs. Par ailleurs, pour accompagner les parents, les écoles doivent convoquer les parents au moins une fois par an pour un dialogue sur les progrès, les difficultés et les efforts de leurs enfants.

-

Une éducation civique et patriotique

Dans cette ère de mondialisation, vu la situation, si rien n’est fait, c’est l’âme du Mali qui sera vendu. Pour faire face aux enjeux et défis de la globalisation, le Mali a certes besoin de citoyens compétents mais surtout responsables et engagés. C’est pourquoi Thomas SANKARA disait : « Il faut que l’école nouvelle et l’enseignement nouveau concourent à la naissance de patriotes et non d’apatrides », car un patriote sera pour la justice, contre la corruption et pour un Mali un et indivisible. D’où l’intérêt de la mise en place d’actions concrètes comme l’instauration d’une journée de l’éducation civique et patriotique lors de laquelle, les enfants pourront intérioriser notamment l’amour de la patrie, le respect des biens publics, de la discipline et des aînés. Par ailleurs, les élèves doivent comprendre que les symboles ont un sens et que tout ce qui a un sens est important. C’est pour cela que les autorités doivent tout mettre en œuvre pour que le drapeau du Mali flotte au-dessus ou au centre de chaque école en permanence, et l’hymne national joué avant chaque rentrée de classe. Il faudrait amener les élèves à réfléchir progressivement selon les cycles sur chaque ligne de l’hymne nationale et en débattre…

-

Le parrainage des enfants de familles pauvres

L’état devrait réfléchir à la mise en place d’un système de parrainage qui pourrait être un moyen efficace pour permettre aux élèves d’avoir accès à une scolarité souvent difficile, voire impossible pour les enfants de familles pauvres. Concrètement, chaque école aura la mission d’identifier les enfants nécessitant un appui financier pour la poursuite de leur scolarité ou ceux en très grandes difficultés. Ainsi, la générosité de certains maliens pourra s’exprimer en faveur de cette noble cause nationale. Pour cela, on peut mettre en place de rencontres sous forme de soirées organisées par l’ORTM, ou dîner entre hommes d’affaires sélectionnés/invités pour la bonne cause : aider les familles défavorisées dans la réussite de l’éducation de leurs enfants. Cette soirée profitera à toutes les parties. D’un côté, financer les familles défavorisées et d’un autre, rencontre entre personnalités (tissage de nouvelles opportunités peut être…). Non seulement cette mesure serait un coup de pouce non négligeable à la stimulation de la scolarisation mais elle pourrait également être considéré comme un travail social, qui serait utile à la réduction des inégalités sociales criantes au Mali. Donc solidarité et le suivi de la générosité pour s’assurer que l’investissement a été utilisé à bon escient…

Par AMADOU SY[3]

-

Appliquer le « numerus clausus » dans les facultés maliennes

L’université́ doit être réservée aux candidats ayant le baccalauréat avec la mention 11/20. Le système de « numerus clausus » ou « nombre fermé » consiste à limiter les effectifs à l’entrée des facultés. Il faut impérativement désengorger les amphithéâtres qui sont pléthoriques. Il faut reconnaitre que tout le monde n’est pas apte à poursuivre des études universitaires. Dans ce cas, il serait plausible de définir les qualifications obligatoires pour tous depuis la dernière année du lycée. Chaque candidat devrait avoir un dossier dans lequel sont détaillés ses motivations et un choix sur 2 ou 3 universités. Selon les résultats de chaque lycéen au Bac, il reviendrait à l’Etat à travers son ministère de l’éducation d’orienter les candidats en fonction de leurs motivations et choix d’universités. Bien sûr, pour certains, cette qualification impliquera une formation universitaire. Pour d'autres, non ! Puisque certains se dirigent vers l'université parce que c'est "la façon" qu'on leur a indiqué de réussir dans la vie, sans autre réflexion… Alors que pour eux, pour les individus qu'ils sont, ce n'est pas le cas, la bonne formation à la bonne personne et non sans l'université, point de salut ! Grâce à ces mesures, les universités recruteront en fonction des besoins, des qualifications, des budgets pouvant assurer un enseignement supérieur de qualité́.

-

Reformer en profondeur les programmes d’enseignements secondaire et supérieur

Le paysage du système éducatif du Mali montre aujourd’hui un décalage entre les programmes actuels surchargés et sans débouchés professionnels, et des secteurs économiques en carences de personnel qualifié pour aviver leur essor. Il faut dans un premier temps, revaloriser les métiers liés à l’agriculture, l’élevage et l’artisanat. Dans un deuxième temps, insérer des programmes plus adaptés à l’histoire du Mali et créer un programme de culture générale nécessaire afin de préparer les élèves et étudiants à faire face une fois diplômés, aux exigences de la vie professionnelle malienne. Enfin dans un troisième temps (le plus important ?), il est nécessaire de promouvoir l'apprentissage assisté par ordinateur. Des réformes sont indéniablement nécessaires dans ce sens pour inciter (obliger ?) les établissements privés secondaires et supérieurs à s’équiper au moins d’une salle informatique. Par ailleurs, l’Etat malien doit aussi remplir pleinement son rôle en équipant davantage les écoles publiques du secondaire à l’université, de salles informatiques de qualité. Ces réformes permettront de réduire significativement les incartades entre les programmes scolaires et les besoins réels de l’économie en main d’œuvre qualifiée dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage et la pêche.

-

La création de l’Université de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat (UAEA)

Nos universités actuelles forment des futurs chômeurs qui basculeront très rapidement dans l’informel. C’est inconcevable de constater que les jeunes diplômés parfois même après un doctorat, sont obligés de travailler dans des métiers qui sont en décalage total avec leur domaine de qualifications. Pour remédier à ce problème majeur, la création de l’Université de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Artisanat (l’UAEA) est nécessaire pour former de véritables agents économiques en parfaite adéquation avec la configuration actuelle de l’économie malienne. L’UAEA permettra de former de nouveaux agents aptes de bien rentabiliser par exemple les terres agricoles, de bien maitriser l’eau, d’accroître la productivité et au final de contribuer significativement à la réduction du chômage surtout dans les zones rurales. D’après Moussa MARA, « la croissance de l’urbanisation du Mali est beaucoup plus rapide que sa croissance démographique. 60% de la population urbaine vie à Bamako ». Dans ce contexte, l’UAEA permettra aussi de baisser les flux d’émigration des zones rurales vers les zones urbaines.

-

Mettre en place le système de l’alternance dans les formations techniques et professionnelles

En tenant compte des besoins de l’économie du pays, la réussite de l’éducation nationale passera aussi par le système d’alternance dans les formations techniques et professionnelles. Il s’agit d’établir un contrat tripartite entre l’élève, l’école professionnelle et l’entreprise. L’accès au monde du travail de l’élève se fait tout d'abord par une phase d'apprentissage dans l’entreprise d’une à deux semaines par mois. Cette phase est complétée par une formation parallèle d'une à deux semaines par mois dans une école technique ou professionnelle. Ce caractère dual de la formation professionnelle composée d'une phase en entreprise et d'une phase scolaire, est l’une des solutions pour redonner de l’élan au système éducatif malien. Grâce à l’alternance, les jeunes pourront faire le bilan sur leurs atouts et points faibles, et acquérir des aptitudes professionnelles complètes, directement axées sur l'entreprise et un métier précis bénéficiant à toutes les parties prenantes.

-

Mettre les collectivités au cœur du système éducatif

Dans un contexte de décentralisation au Mali, l’objectif est de donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. Dans ce sens, la place de l’éducation est primordiale pour la réussite de cette décentralisation. Les collectivités territoriales à travers les communes, les cercles et les régions ont un rôle important à jouer. L’Etat malien doit privilégier des opérations de décentralisation des compétences qui exalteront le poids des collectivités territoriales pour le bon fonctionnement du système éducatif. Il faut la mise en place des lois pour définir et préciser la répartition des rôles et des compétences des collectivités locales en matière d’éducation. Pour les communes, l’accent doit être mis sur l'implantation, la construction, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien des écoles maternelles et élémentaires. Elles sont responsables du personnel non enseignant (accueil, restauration, etc). Pour les cercles, l’accent doit être mis sur la construction et les travaux dans les écoles de l’enseignement secondaire. Enfin, les régions doivent se consacrer à la fois sur la définition de la politique régionale d’éducation et la bonne gestion de l’UAEA. Grâce aux collectivités, la décentralisation du système éducatif permettra d’apporter de l’authenticité et de l’efficacité dans le développement des territoires en impliquant l’élève à la fois au cœur du système éducatif et dans le développement de la collectivité.

L’école doit faire son auto critique, c’est-à-dire apprendre autre chose que ce qu’elle apprend actuellement, en permettant d’apprendre un certain nombre de valeurs comme le « civisme » sans tomber dans le discours politique. Par exemple la morale c’est l’enseignement de l’autre, d’autrui, donc on n’est pas tout seul. La morale, ce n’est pas de dire c’est ceci le bien ou le mal. Mais « autrui existe ».

Eloi TRAORE, Hermann DIARRA & AMADOU SY

[1] Conseiller Pédagogique Office de la Migration des Jeunes et Prof. des Universités Populaires Gießen / Lahn-Dill-Kreis Allemagne

[2] Membre du Centre d’études et de Réflexion du Mali (CERM), de L'Afrique des Idées, il est sympathisant de l’Union des fédéralistes africains (UFA). Titulaire d'un master en Réseaux et Télécommunications, il est aussi diplômé en management des systèmes d'information

[3] Consultant en Diagnostic Economique et Financier auprès des Comités d’Entreprise/Comité de Groupe Européen, membre du Centre d’Etudes et de Réflexion du Mali (CERM) et membre de l’Association des Jeunes pour les Nations Unies à Genève (ADJNU). Il a publié de nombreux articles sur le développement de l’Afrique en général et le Mali en particulier notamment sur le champ de l’éducation

Les mesures visant à lutter contre le tabagisme et l’alcoolisme rencontrent le plus souvent des difficultés, voire une opposition compte tenu du caractère tutellaire et intime de la santé. Conscients de ces logiques culturelles et sociales, les pouvoirs publics ont développé en marge des critiques, une pensée politique emprunt de paternalisme visant à « atteindre un bien qui n’est pas reconnu comme tel par les personnes dont on veut du bien »

Les mesures visant à lutter contre le tabagisme et l’alcoolisme rencontrent le plus souvent des difficultés, voire une opposition compte tenu du caractère tutellaire et intime de la santé. Conscients de ces logiques culturelles et sociales, les pouvoirs publics ont développé en marge des critiques, une pensée politique emprunt de paternalisme visant à « atteindre un bien qui n’est pas reconnu comme tel par les personnes dont on veut du bien »