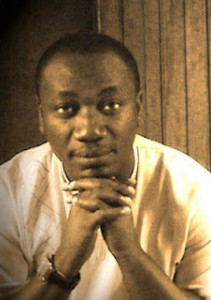

Josué Guébo n’a rien d’un mec déprimé. Chaque jour je m’évertue à déconstruire des schèmes et clichés qui ont souvent la vie dure dans mon esprit. Non, l’homme que j’ai rencontré au salon du livre est un personnage engageant et joyeux. Sa poésie, elle, est plus nerveuse. Ce qui n’a rien de surprenant quand on songe que le recueil Mon pays, ce soir exprime le regard de cet intellectuel sur les évènements qui ont secoué son pays ces dernières années. Mais l’homme est subtil, ses vers sont denses, sa langue française très soignée porte à la fois sa dignité, son courroux, ses espoirs, ses accusations. L’expression est parfois pompeuse me faisant penser à des textes de Césaire ou Tchicaya U Tam’Si sans être pour autant hermétique. Mais, je réalise en lisant Josué Guébo que ma difficulté avec la poésie n’est pas tant dans les formules, les envolées lyriques du poète mais sur le sens du discours. Je crois profondément que l’art doit d’être au service du sens et non de la simple esthétique des mots. Je n’adhère pas au concept d’un art s’auto- satisfaisant, sublimant une beauté quelle qu’elle fût et sensée toucher nos émois et notre inconscient.

Josué Guébo n’a rien d’un mec déprimé. Chaque jour je m’évertue à déconstruire des schèmes et clichés qui ont souvent la vie dure dans mon esprit. Non, l’homme que j’ai rencontré au salon du livre est un personnage engageant et joyeux. Sa poésie, elle, est plus nerveuse. Ce qui n’a rien de surprenant quand on songe que le recueil Mon pays, ce soir exprime le regard de cet intellectuel sur les évènements qui ont secoué son pays ces dernières années. Mais l’homme est subtil, ses vers sont denses, sa langue française très soignée porte à la fois sa dignité, son courroux, ses espoirs, ses accusations. L’expression est parfois pompeuse me faisant penser à des textes de Césaire ou Tchicaya U Tam’Si sans être pour autant hermétique. Mais, je réalise en lisant Josué Guébo que ma difficulté avec la poésie n’est pas tant dans les formules, les envolées lyriques du poète mais sur le sens du discours. Je crois profondément que l’art doit d’être au service du sens et non de la simple esthétique des mots. Je n’adhère pas au concept d’un art s’auto- satisfaisant, sublimant une beauté quelle qu’elle fût et sensée toucher nos émois et notre inconscient.

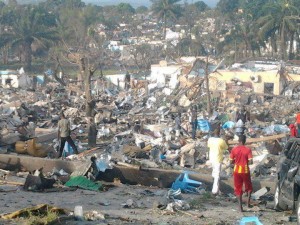

Le cri de Josué Guébo, au-delà de son esthétique est celui de la révolte, celui de l’homme qui veut secouer les consciences, celui qui veut bousculer le quotidien qui efface des combats passés, des vies perdues, une ville déchirée, un pays en cendres. Il zoome avec insistance sur certains mots qui méritent notre attention quand on pense à son pays : pétrole – pluie – bottes – ascaris – haine. Les stridulations du cri que ma mère lance un soir de veillée funèbre ont du sens, il exprime une joie ou une peine selon le chant exprimé. Il interpelle voir interloque le badaud qui se voit contraint de s'arrêter et d’analyser la substance des choses. Celui de Josué Guébo porte cette rage et cette folie, il ne se veut pas une palabre de plus à la Sorbonne, les Ivoiriens me comprendront, mais un appel à l’introspection et une réaction pour que le quotidien ne soit pas un compromis éternel. Il dépasse le cadre de la Côte d'Ivoire pour évoquer les pères de l'indépendance et les figures africaines qui ont voulu se défaire de la Françafrique.

Je nous donne

La plume d'un tel orage

Je nous sonne l'index

D'une telle audace

Nous sommes

Poing

Formés de toutes les douleurs

Des siècles piétinés

Debout dans le champ pubère

De la vérité

Tenant de l'iroko

Ce devoir de fermeté

L'impératif

Incoercible

De notre geste ignifugé

J'ai eu le plaisir de rencontrer ce poète au salon du livre de Paris (2012), au stand ivoirien. Une occasion de pour moi de tomber sur les produits d'éditions africaines, si rarement accessible en France.

Bonne découverte !

Lareus Gangoueus