Alain Mabanckou est un auteur majeur sur la scène littéraire française et africaine. Ses textes sont traduits dans une douzaine de langues aujourd’hui. Il a obtenu de nombreux prix littéraires parmi lesquels le prix Renaudot 2006 pour Mémoires de porc épic ou le Grand Prix de littérature de l’Académie française 2012 pour l’ensemble de son œuvre. Son dernier livre, Lumières de Pointe-Noire (Seuil, 2013) est classé parmi les meilleures ventes de livres en France. Du 13 au 17 février derniers il a codirigé le Festival Etonnants Voyageurs qui s’est tenu à Brazzaville.

Alain Mabanckou est un auteur majeur sur la scène littéraire française et africaine. Ses textes sont traduits dans une douzaine de langues aujourd’hui. Il a obtenu de nombreux prix littéraires parmi lesquels le prix Renaudot 2006 pour Mémoires de porc épic ou le Grand Prix de littérature de l’Académie française 2012 pour l’ensemble de son œuvre. Son dernier livre, Lumières de Pointe-Noire (Seuil, 2013) est classé parmi les meilleures ventes de livres en France. Du 13 au 17 février derniers il a codirigé le Festival Etonnants Voyageurs qui s’est tenu à Brazzaville.

Alain Mabanckou, bonjour. Vous avez milité depuis plusieurs années pour que le festival Etonnants Voyageurs puisse poser également ses malles en Afrique centrale, à Brazzaville, la capitale de votre pays d’origine. Pouvez-vous revenir sur ce long lobbying discret qui a fini par porter ces fruits ?

Bonjour. En effet cela faisait quelques années que je souhaitais que le festival Etonnants Voyageurs se déroule en Afrique centrale, parce que la plupart des rendez-vous culturels importants sur l’Afrique se passent généralement en Afrique de l’Ouest (cinéma, photographie, etc.). Brazzaville, capitale reconnue comme le bastion de grands écrivains était le lieu tout indiqué. Je connaissais déjà le festival Etonnants Voyageurs de Bamako, j’y suis allé à toutes les éditions. L’idée était qu’on puisse garder cette édition malienne et en créer une autre en Afrique centrale. J’ai œuvré dans ce sens, et malheureusement l’édition de Bamako a été arrêtée pour des raisons que j’ignore. Dans ces conditions on courait le risque de ne plus avoir un grand rendez-vous de littérature en Afrique subsaharienne francophone. J’ai remis sur la table mon idée de Brazzaville devant Michel Le Bris lorsque nous étions en Haïti où a lieu aussi Etonnants Voyageurs tous les deux ans. Nous avons sollicité deux prix Nobel de littérature dans le dessein de parrainer l’édition brazzavilloise : le Franco-mauricien J-MG Le Clézio et l’Américaine Toni Morrison. Ils ont été enthousiastes et nous ont donné immédiatement leur accord, suivi de celui d’une bonne trentaine des plus grands auteurs du monde entier qui ont constitué alors notre Comité de soutien. Le Festival de Brazzaville était né…

Comment avez-vous vécu en tant que codirecteur les préparatifs de ce festival, tant dans le suivi des contacts des acteurs du terrain que dans l’organisation de la venue des différents invités ?

Une équipe de France a fait plusieurs voyages au Congo pour travailler avec celle de Brazzaville. C’était un travail en synergie pour que l’accueil des invités, de la presse se fasse dans de bonnes conditions. Le Festival de Brazzaville a bénéficié de l’expérience du Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo (France) qui a une pratique de plusieurs décennies dans l’organisation des évènements culturels de ce genre. Je me suis rendu également sur place à deux reprises, de même que mon codirecteur Michel Le Bris. Je suis arrivé une semaine avant l’ouverture du Festival pour éviter le syndrome de la calebasse qui se casse au seuil de la porte. Dès que quelque chose coinçait, nous intervenions aussitôt. C’est ce qui a expliqué la réussite de cet évènement.

« L’Afrique qui vient » a été le thème du festival. Quel sens donniez-vous à cette thématique ? Et quel regard portez-vous sur son traitement et sa perception par le public congolais ?

« L’Afrique qui vient » est un terme du grand philosophe camerounais Achille Mbembe, et je conseille à vos lecteurs de lire son magnifique ouvrage Sortir de la grande nuit (éd. La Découverte) ! Le sens que nous donnions à ce thème était celui que ce philosophe traçait dans son essai : un monde était en train de mourir, mais un autre naissait, dans le tumulte et le chaos, avec une formidable énergie. Les turbulences et les conflits du continent ne devaient pas occulter cette émergence. L’Afrique qui vient est celle-là qui met à mal les discours convenus, ceux de la fatalité et de la nostalgie. C’est une nouvelle Afrique dont les artistes, les écrivains et les créateurs dessinent les contours. C’est ce bilan qui a été fait à Brazzaville, avec des auteurs venus des quatre coins du monde – parce que pour « penser » l’Afrique il serait suicidaire de s’enfermer entre Africains alors même que dans les autres espaces de création notre continent est au cœur du « discours ».

Il est parfois utile sinon recommandé de comprendre comment les autres vous perçoivent. Le traitement de cette question a été une véritable réussite dont les échos ont été reportés dans la presse panafricaine et d’autres continents puisque des grands quotidiens anglais comme The Guardian, The Independent, Newsweek ou The Economist étaient là. Sans oublier toute la presse française Le Monde, Libération, L’Express, L’Humanité, Télérama, France 3, France O, France 24, TV5 et notre partenaire France Inter qui a émis en direct de Brazza pendant deux jours consécutifs. Le public congolais a bien été réceptif et réactif tout au long des rencontres d’autant que nous avons évoqué le conflit au Mali et le fanatisme, la littérature face à la censure, la question des littératures nationales etc. De grands débats dans les quartiers populaires (Bacongo, Poto-Poto, Moungali etc) ont drainé des foules, notamment lorsqu’il s’agissait d’un état des lieux de la littérature des « deux rives » (les deux Congo) ou de certaines villes africaines considérées comme des « cratères » mais pleines de créativité (Lagos, Le Caire, Kinshasa, Johannesburg). Le Nigéria fut un des points forts, sans compter le débat houleux sur le « Printemps arabe » avec, entre autres, de grands noms de la littérature algérienne, Boualem Sansal, Yahia Belaskri. Je ne peux que me réjouir en me disant que cela s’est passé dans mon pays ! Et les Congolais prenaient la parole !

Il est parfois utile sinon recommandé de comprendre comment les autres vous perçoivent. Le traitement de cette question a été une véritable réussite dont les échos ont été reportés dans la presse panafricaine et d’autres continents puisque des grands quotidiens anglais comme The Guardian, The Independent, Newsweek ou The Economist étaient là. Sans oublier toute la presse française Le Monde, Libération, L’Express, L’Humanité, Télérama, France 3, France O, France 24, TV5 et notre partenaire France Inter qui a émis en direct de Brazza pendant deux jours consécutifs. Le public congolais a bien été réceptif et réactif tout au long des rencontres d’autant que nous avons évoqué le conflit au Mali et le fanatisme, la littérature face à la censure, la question des littératures nationales etc. De grands débats dans les quartiers populaires (Bacongo, Poto-Poto, Moungali etc) ont drainé des foules, notamment lorsqu’il s’agissait d’un état des lieux de la littérature des « deux rives » (les deux Congo) ou de certaines villes africaines considérées comme des « cratères » mais pleines de créativité (Lagos, Le Caire, Kinshasa, Johannesburg). Le Nigéria fut un des points forts, sans compter le débat houleux sur le « Printemps arabe » avec, entre autres, de grands noms de la littérature algérienne, Boualem Sansal, Yahia Belaskri. Je ne peux que me réjouir en me disant que cela s’est passé dans mon pays ! Et les Congolais prenaient la parole !

Pouvez-vous nous apporter votre regard sur l’ensemble des manifestations qui ont dépassé le cadre littéraire, pour des projections cinématographiques, des concerts de musique ou des défilés vestimentaires pour les amoureux de la sape…

Tout s’est passé dans l’esprit d’Etonnants Voyageurs : une programmation riche, variée, allant de la littérature en passant par la peinture, la photographie et le cinéma. Les écrivains sont allés dans les collèges, les lycées et l’Université où les livres avaient au préalable été envoyés dans les établissements. Dans une ville où le cinéma n’existe plus, il était émouvant de voir ces projections « en plein air », avec des jeunes captivés par le pouvoir de l’image grâce à ces films faits ou réalisés par des Africains ou des amis du continent. Les concerts – toujours gratuits – furent des moments de valorisation de la musique congolaise avec Les Bantous de la Capitale, Clotaire Kimbolo, Zao, Nzete Oussama ou encore Roga Roga. L’Ecole de peinture de Poto-Poto fut ce lieu où j’ai animé une grande rencontre avec la nouvelle génération des poètes congolais aux côtés de leurs aînés. Nous avons notamment rendu hommage au poète Léopold Congo-Mbemba qui nous a quittés il n’y a pas longtemps. La Sape fut un sujet parmi tant d’autres, et il a été traité de manière académique, universitaire, avec la présence du professeur Lydie Moudileno qui enseigne aux Etats-Unis et qui a consacré des études sur la question. Les romancières Léonora Miano et Elizabeth Tchoungui ont été parmi les intervenantes à cette table-ronde.

Quelle réception la jeunesse brazzavilloise a accordé à tous ses écrivains venus du monde entier ?

Il y avait un grand élan dans la ville. Un souffle qui redonnait aux jeunes l’espoir d’un retour de la culture dans la capitale. Les amphithéâtres de la fac de Lettres étaient bondés. Les rencontres dans les quartiers populaires et l’Institut Français étaient remplies, et certains s’asseyaient par terre ! C’est une jeunesse dont la curiosité a été à son comble, et certains allaient rendre visite aux auteurs jusque dans le hall de l’hôtel. J’ai vu des collégiens et des lycéens venir en masse le samedi et le dimanche – c’est-à-dire après leur période de cours. Ce dont les auteurs étrangers ont remarqué c’est le respect, la finesse de cette jeunesse qui, même lorsqu’elle prenait la parole, avait conscience que les revendications les plus efficaces sont celles qui passent par le calme et la précision de la pensée. C’est pour cela par exemple que j’ai beaucoup apprécié l’intervention de l’auteure Gilda Moutsara qui a pris la parole de manière intempestive lors de l’ouverture du Festival devant le ministre de la culture pour lui rappeler la situation sociale du pays. Certes le ministre a cru que j’avais « téléguidé » ma consoeur (« – Merci pour cette mise en scène ! dira-t-il), mais je confirme, comme l’a d’ailleurs rapporté L’Express, que l’écrivaine a agi en son âme et conscience.

Puisque je dirigeais l’ouverture, j’ai dit à notre consoeur qu’elle pouvait prendre tout son temps (les enregistrements de ces échanges peuvent être réécoutés sur le site de France Inter). C’était pour moi un des moments forts du festival car s’il n’y avait pas cette tribune d’Etonnants Voyageurs à Brazzaville qui aurait pu entendre la voix de cette consoeur qui vit et écrit au Congo ? Evidemment quelques « opposants » autoproclamés qui vivent en Europe et passent des heures à pianoter frénétiquement sur des sites à la limite du nationalisme grégaire ont voulu instrumentaliser cet épisode, allant même jusqu’à expliquer que l’écrivaine avait été emprisonnée ! Si c’était le cas, j’en aurais fait une affaire personnelle. Ce genre de ragots, il y en aura davantage car, hélas, le Congo est un pays où si vous ne faites rien pour la jeunesse on vous montre du doigt ; et si vous faites quelque chose, comme ce festival Etonnants Voyageurs, on vous accuse de collaborer ou de chercher un poste ministériel ! Je ne suis candidat à rien, et l’existence que je mène me convient parfaitement. Je ne suis pas obligé d’intervenir sur la culture de mon pays. Je le fais pourtant le cœur léger, l’âme tranquille et la conscience au repos. Honni soit qui mal y pense…

Vous avez fait une brillante intervention sur les littératures nationales lors de ce festival. Or dans un article paru sur Afrik.com vous avez violemment été pris à parti un auteur congolais qualifiant le concept de la littérature-monde « d’imposture » et d’effacement des littératures nationales…

En tant que professeur j’ai horreur du hors-sujet. Cela veut dire au fond trois choses : ou l’étudiant n’a pas suivi le cours, ou il ne l’a pas compris ou alors il n’a pas le niveau de ses collègues. Si ces trois points se regroupent sur un seul individu, alors c’est la catastrophe. Il y a des gens qui sont intellectuellement endettés, et il faudra un jour, pour leur intérêt, les mettre en procédure de cessation de paiement ! Faut-il rappeler que le festival de Brazzaville n’avait pas pour thème la « littérature-monde », mais « L’Afrique qui vient » ? La littérature-monde fait l’objet de thèses de doctorat, elle est étudiée aujourd’hui dans les grandes universités américaines, anglaises, australiennes, et même en France. Elle ne signe pas l’acte de décès des littératures nationales, mais elle pose comme postulat le refus du diktat de la littérature française sur les autres espaces qui créent en langue française. Pour mémoire, voici quelques lignes de la conclusion du Manifeste que nous avons signé dans Le Monde en mars 2006, par 44 grands écrivains comme Le Clézio, Amin Maalouf, Edouard Glissant ou Dai Sitje : « Littérature-monde parce que, à l'évidence multiples, diverses, sont aujourd'hui les littératures de langue française de par le monde, formant un vaste ensemble dont les ramifications enlacent plusieurs continents. Mais littérature-monde, aussi, parce que partout celles-ci nous disent le monde qui devant nous émerge, et ce faisant retrouvent après des décennies d'"interdit de la fiction" ce qui depuis toujours a été le fait des artistes, des romanciers, des créateurs : la tâche de donner voix et visage à l'inconnu du monde – et à l'inconnu en nous. »

Il semble que cette polémique soit le fruit d’un auteur congolais qui n’a pas été invité au festival. Pourquoi d’autres auteurs congolais reconnus comme Wilfried N’Sondé, Dibakana Mankessi n’étaient pas présents à Brazzaville ?

Il semble que cette polémique soit le fruit d’un auteur congolais qui n’a pas été invité au festival. Pourquoi d’autres auteurs congolais reconnus comme Wilfried N’Sondé, Dibakana Mankessi n’étaient pas présents à Brazzaville ?

Le comité de sélection du Festival opère librement ses choix. Je n’ai qu’un seul regret : celui de n’avoir pas pu convaincre ce comité d’inviter le romancier Dibakana Mankessi qui, avec patience, est en train de bâtir un véritable parcours littéraire. Il a été victime du nombre surabondant d’auteurs congolais retenus dans la programmation (plus d’une trentaine vivant sur place !) Quant au brillant romancier Wilfried N’Sondé qui réside en Allemagne, nous l’avions invité dès le départ mais il ne pouvait pas se soustraire à certains engagements qu’il avait contractés bien avant notre sollicitation – c’est son gagne-pain. Dans l’ensemble la littérature congolaise a été largement représentée aux côtés des aînés comme Emmanuel Dongala, Henri Lopes, Tchitchelle Tchivela, Lydie Moudileno et la trentaine de jeunes auteurs qui faisaient leurs premiers pas dans un festival international. Il faudra rappeler aussi la délégation des auteurs de « l’autre Congo », la RDC. Il s’agissait avant tout de privilégier ceux qui résidaient dans le pays et non de parachuter toute la diaspora congolaise. On ne met jamais à l’honneur les écrivains qui vivent sur place : c’était l’occasion rêvée pour nous de les connaître, de les épauler, de leur faire rencontrer les éditeurs et les écrivains venus d’ailleurs.

Votre prochaine expérience en tant que directeur de festival littéraire vous conduira en Corrèze, à la tête de Foire du Livre de Brive la Gaillarde, avec pas moins de 350 écrivains invités. Un autre sacré défi ?

En effet je présiderai en novembre prochain l’un des plus grands salons du livre de France, la Foire du livre de Brive la Gaillarde. C’est un grand honneur car c’est le salon où se joue la littérature d’expression française, avec notamment la présence des membres du prix Goncourt et de grandes pointures des Lettres françaises. Je donne les grandes lignes de la programmation et j’ai une liste d’une quinzaine d’auteurs que j’aime et que je vais inviter…

Propos recueillis pour Terangaweb, Paperblog et Chez Gangoueus par Lareus Gangoueus

Crédit photo :

Photo portrait Alain Mabanckou : Alain Mabanckou. @ Hermanc (http://www.rfi.fr/emission/20130214-festival-etonnants-voyageurs)

Photos 2 et 3 : Caroline Blache, tous droits réservés

Nina est une jeune femme vivant en Occident qui rentre en Côte d’Ivoire à l’occasion du décès de son père, le docteur Kouadio Yao, un des premiers cadres de ce pays. Elle semble avoir quittée ce pays depuis longtemps. Nina nous conte ce retour contraint pour les funérailles du père. Un élément intéressant à savoir est que chez les populations du sud de la Côte d’Ivoire, ces funérailles peuvent être extrêmement longues et durer plusieurs semaines voir plusieurs mois.

Nina est une jeune femme vivant en Occident qui rentre en Côte d’Ivoire à l’occasion du décès de son père, le docteur Kouadio Yao, un des premiers cadres de ce pays. Elle semble avoir quittée ce pays depuis longtemps. Nina nous conte ce retour contraint pour les funérailles du père. Un élément intéressant à savoir est que chez les populations du sud de la Côte d’Ivoire, ces funérailles peuvent être extrêmement longues et durer plusieurs semaines voir plusieurs mois.

Dans un autre côté, il y a Solo, un jeune homme qui dort dans la rue. Il fait la rencontre de Goundo, une jeune femme altruiste que la posture de ce sans abri des tropiques ne rebute. L’échange avec prend une forme singulière, sourd muet, notre bonhomme ne s’exprime que par la danse, la danse contemporaine avec grâce, virilité et originalité. Goundo prend fait et cause pour Solo qu’elle veut extraire de sa condition.

Dans un autre côté, il y a Solo, un jeune homme qui dort dans la rue. Il fait la rencontre de Goundo, une jeune femme altruiste que la posture de ce sans abri des tropiques ne rebute. L’échange avec prend une forme singulière, sourd muet, notre bonhomme ne s’exprime que par la danse, la danse contemporaine avec grâce, virilité et originalité. Goundo prend fait et cause pour Solo qu’elle veut extraire de sa condition.

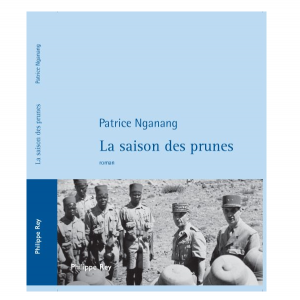

Patrice Nganang (1970 – ) est un écrivain camerounais. Docteur en littérature comparée (Johann Wolfgang Goethe University – Francfort) et professeur de littérature à la Stone Brook University de New York, son second roman Temps de chien a reçu le Prix Marguerite Yourcenar (2002) et le Grand Prix de Littérature de l'Afrique Noire (2003).

Patrice Nganang (1970 – ) est un écrivain camerounais. Docteur en littérature comparée (Johann Wolfgang Goethe University – Francfort) et professeur de littérature à la Stone Brook University de New York, son second roman Temps de chien a reçu le Prix Marguerite Yourcenar (2002) et le Grand Prix de Littérature de l'Afrique Noire (2003).