Cet article a été écrit par Gilles Pison, spécialiste des questions de démographie et en particulier en Afrique. Il était l’invité de la dernière conférence de l’ADI qui s’est tenue à Paris, le 6 Octobre dernier. Cet article est initialement paru le 19 Septembre 2017 sur The Conversation.

Cet article a été écrit par Gilles Pison, spécialiste des questions de démographie et en particulier en Afrique. Il était l’invité de la dernière conférence de l’ADI qui s’est tenue à Paris, le 6 Octobre dernier. Cet article est initialement paru le 19 Septembre 2017 sur The Conversation.

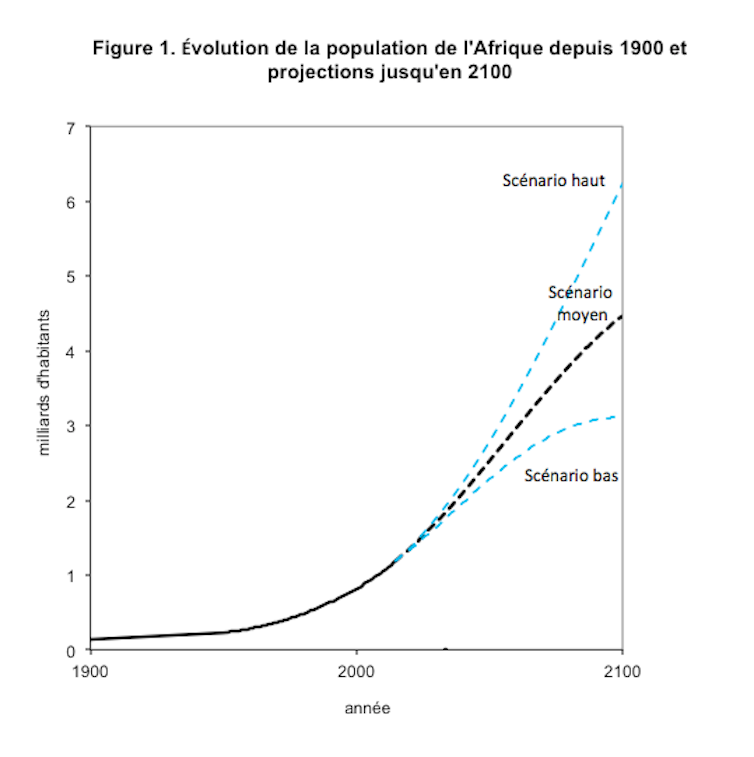

La population du continent africain s’accroît rapidement. Estimée à 140 millions en 1900, elle atteignait un milliard d’habitants en 2010. Elle en comptera 2,5 en 2050 et plus de 4 en 2100, selon le scénario moyen des projections des Nations unies (voir la figure ci-dessous). Un humain sur 6 habite aujourd’hui en Afrique. En 2050, ce sera 1 sur 4, et plus d’1 sur 3 en 2100, selon ces mêmes projections.

À quoi tient cette forte croissance ? Se poursuivra-t-elle ? Le quadruplement d’ici la fin du siècle est-il inévitable ?

Les raisons de la croissance

Si la population de l’Afrique augmente, c’est en raison de l’excédent des naissances sur les décès (quatre fois plus de naissances que de décès). La mortalité a beau y être la plus élevée du monde, elle y a diminué, comme elle l’avait fait auparavant dans les autres continents.

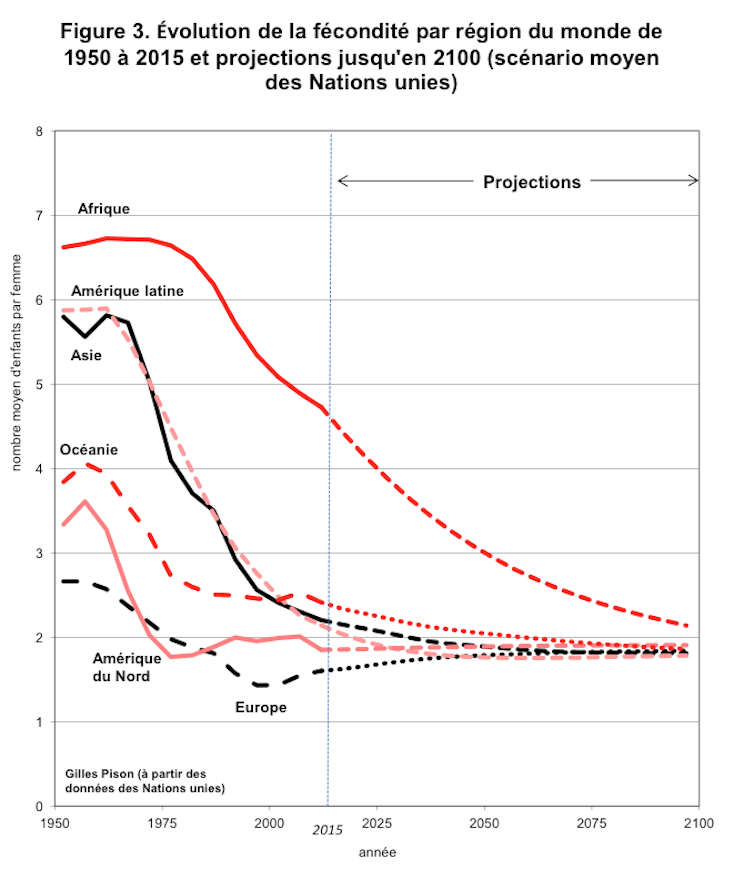

La fécondité y a également diminué, les femmes y mettant au monde 4,5 enfants en moyenne chacune en 2017, contre plus de 6,5 il y a quarante ans et 5,5 il y a vingt ans. L’Afrique connaît là aussi une évolution ayant déjà eu lieu dans les autres continents, où elle y est plus avancée : 2,1 enfants seulement par femme en Asie en 2017, 2,0 en Amérique latine, 1,9 en Amérique du Nord et 1,6 en Europe.

Cette moindre mortalité qu’autrefois et cette fécondité encore relativement élevée expliquent que la population de l’Afrique s’accroisse rapidement. Même si la fécondité continue de diminuer, comme le suppose le scénario moyen des Nations unies, il ne va pas en résulter tout de suite une diminution sensible du taux de croissance et encore moins un arrêt de celle-ci, en raison de l’inertie démographique.

À supposer que la fécondité africaine tombe dès maintenant à 1,6 enfant par femme comme en Europe ou en Chine – scénario hautement improbable –, la population continuerait pourtant d’augmenter pendant encore quelques décennies pour atteindre près de 1,6 milliard en 2050. La population de l’Afrique comprend en effet beaucoup de jeunes adultes en âge d’avoir des enfants ; même si chacun en avait peu, il en résulterait un nombre élevé de naissances.

L’évolution de la fécondité : plusieurs surprises récentes

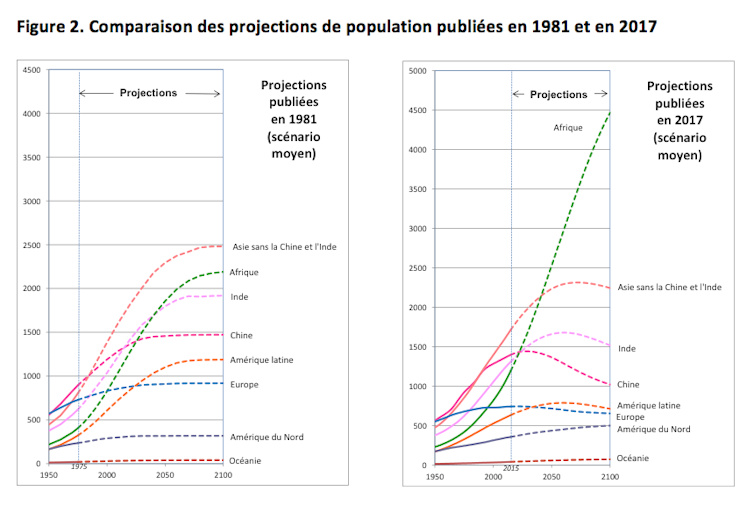

Les projections de population publiées par les Nations unies en 1981 annonçaient 10,5 milliards d’êtres humains sur la planète en 2100 dans leur scénario moyen. Les dernières projections publiées en juin 2017 en annoncent 11,2, soit 0,7 de plus.

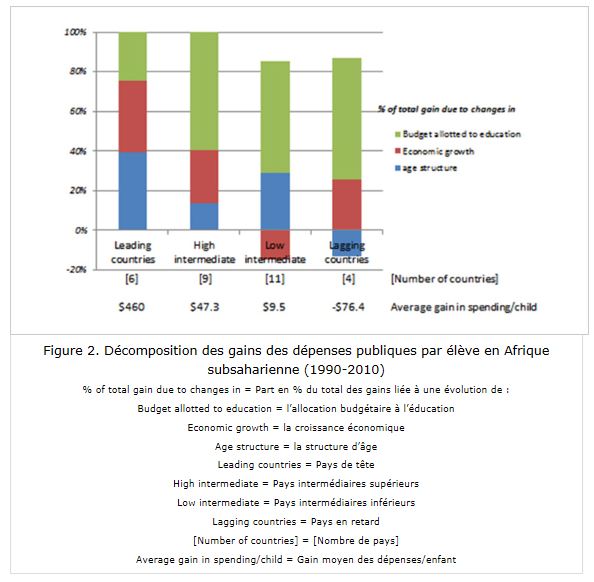

Le total est donc un peu plus élevé mais le véritable changement se trouve dans la répartition par continent : l’Asie, 5,9 milliards d’habitants en 2100 d’après la projection publiée en 1981, n’en a plus que 4,8 à cet horizon dans celle publiée en 2017. La révision est également à la baisse pour l’Amérique latine : 712 millions en 2100 au lieu de 1 187 (40 % de moins). À l’inverse, l’Afrique, 2,2 milliards d’habitants en 2100 d’après les projections de 1981, en a le double, 4,4 milliards, dans celles publiées en 2017 (voir la figure ci-dessous).

Première surprise : les enquêtes révèlent il y a 30 à 40 ans que la fécondité a commencé à baisser très rapidement dans beaucoup de pays d’Asie et d’Amérique latine. Les Nations unies ont donc revu sensiblement à la baisse leurs projections démographiques pour ces continents.

Autre surprise, plus récente, venue de l’Afrique intertropicale : on s’attendait à ce que sa fécondité baisse plus tardivement qu’en Asie et en Amérique latine, du fait de son retard en matière de développement socio-économique, mais on imaginait un simple décalage dans le temps, avec un rythme de baisse similaire aux autres régions du Sud une fois qu’elle serait engagée. C’est bien ce qui s’est passé en Afrique du Nord et en Afrique australe, mais pas en Afrique intertropicale où la baisse de la fécondité, bien qu’entamée aujourd’hui, s’y effectue plus lentement. D’où un relèvement des projections pour l’Afrique qui pourrait donc rassembler plus d’un habitant de la planète sur trois en 2100.

Ce qui se passe en Afrique intertropicale

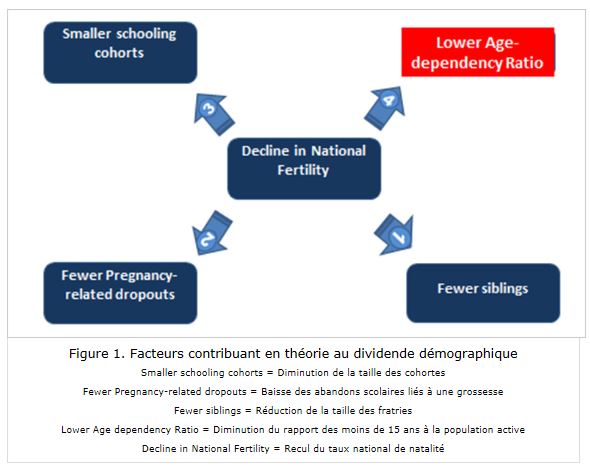

La fécondité diminue bien en Afrique intertropicale mais dans les milieux instruits et en villes plus que dans les campagnes, où vit encore la majorité de la population. Plusieurs facteurs pourraient expliquer que la baisse de la fécondité y soit pour l’instant plus lente que celle observée il y a quelques décennies en Asie et en Amérique latine (voir la figure ci-dessous).

L’Afrique se développe sur le plan économique, mais lentement, et sans encore avoir atteint le niveau des pays asiatiques ou latino-américains à l’époque où leur fécondité a commencé à diminuer fortement.

Or le développement économique et la baisse de la fécondité vont souvent de pair, la seconde étant souvent considérée comme une conséquence du premier. L’instruction des femmes est un facteur-clé dans ce processus : celles ayant été à l’école mettent moins d’enfants au monde que celles qui n’y sont pas allées. Les pays asiatiques et latino-américains ont beaucoup investi dans l’éducation pour tous il y a quelques décennies. Si l’éducation progresse en Afrique intertropicale, notamment chez les femmes, elle n’atteint toujours pas les niveaux observés en Asie et en Amérique latine lorsque la baisse de la fécondité s’est enclenchée dans ces continents.

Un autre facteur évoqué pour expliquer cette moindre baisse de la fécondité en Afrique est le partage des coûts pour élever les enfants. En Afrique, une partie des enfants est élevée par d’autres adultes que les parents – un grand parent, un oncle, une tante – ceux-ci prenant en charge les frais pour les nourrir, les habiller et les envoyer à l’école. Partout dans le monde, les humains font progressivement le choix d’avoir peu d’enfants, investissant sur chacun d’eux pour leur assurer une vie longue et de qualité, ce qui n’est pas possible quand il y en a beaucoup. Mais si avoir un enfant de plus n’entraîne pas de dépenses accrues du fait qu’il sera pris en charge par d’autres, l’incitation à avoir peu d’enfants reste moindre.

Des élites peu engagées dans la limitation des naissances

La fécondité baisse plus lentement en Afrique qu’en Asie et en Amérique latine il y a quelques décennies ; et cela ne vient pas d’un refus de la contraception chez les Africains.

La plupart des familles rurales ne se sont certes pas encore converties au modèle à deux enfants, mais elles souhaitent avoir moins d’enfants et notamment plus espacés. Elles sont prêtes pour cela à utiliser la contraception mais ne bénéficient pas de services adaptés pour y arriver.

Les programmes nationaux de limitation des naissances existent mais sont peu efficaces, manquent de moyens, et surtout souffrent d’un manque de motivation de leurs responsables et des personnels chargés de les mettre en œuvre sur le terrain. Parmi les rares exceptions, le Rwanda, l’Éthiopie, et le Malawi, pays où les autorités sont très engagées en faveur de la famille de petite taille et ont fait de la diminution de la fécondité une de leurs priorités.

Au Rwanda, celle-ci a connu l’une des plus fortes baisses du continent, y diminuant de plus de 20 % en une décennie (elle est passée de 5,4 enfants par femme au début des années 2000 à 4,2 au début des années 2010). Mais dans la plupart des autres pays d’Afrique intertropicale, les responsables et les élites ne sont pas persuadés de l’intérêt de limiter les naissances y compris au plus haut niveau de l’État, même si ce n’est pas le discours officiel tenus aux organisations internationales. C’est là encore l’une des différences avec l’Asie et l’Amérique latine des années 1960 et 1970.

La question du « dividende démographique »

Pour convaincre les gouvernements africains de faire de la limitation des naissances une de leurs priorités, les organisations internationales leur font miroiter un « dividende démographique ».

En effet, quand la fécondité chute rapidement dans un pays, la part des jeunes diminue fortement sans que la part des personnes âgées n’augmente sensiblement au début. En conséquence, la part de la population d’âge actif augmente beaucoup, offrant une opportunité au pays de se développer économiquement. Cette situation favorable ne dure qu’un moment. Quelques décennies après, les personnes d’âge actif très nombreuses ont vieilli et augmentent alors considérablement le poids de la population âgée.

On estime qu’un certain nombre de pays asiatiques, dont la Chine, ont bénéficié de ce dividende et qu’il a pu représenter jusqu’à 10 à 30 % de leur croissance économique. En revanche, les pays d’Amérique latine n’en auraient pas bénéficié pour la plupart, faute d’emplois créés en quantité suffisante pour occuper le surcroît de personnes d’âge actif.

Mais si l’Asie et l’Amérique latine se sont engagées dans la famille de petite taille, ce n’est pas en espérant bénéficier d’un dividende démographique – on n’en parlait pas à l’époque. Les gouvernements ont développé des politiques de limitation des naissances pour réduire la croissance de la population jugée trop rapide pour un bon développement du pays.

Dans le cas de l’Afrique, les conditions pour qu’un dividende démographique ait lieu ne sont pas réunies : la fécondité baisse à un rythme trop lent ; et à supposer qu’elle se mette à baisser rapidement, les perspectives de croissance des emplois sont modestes et ne permettront sans doute pas d’absorber la main d’œuvre supplémentaire. Au cas peu probable où il y aurait un dividende démographique, celui-ci n’est qu’une perspective lointaine, dans quelques décennies.

L’Afrique n’échappera pas à une multiplication par deux de sa population d’ici 2050 en raison de l’inertie démographique que nul ne peut empêcher. Selon son développement économique dans les prochaines années, la progression de l’instruction chez les femmes et les politiques en faveur de la famille de petite taille, en 2100, elle sera trois, quatre, cinq, ou six fois plus nombreuse qu’aujourd’hui.

Gilles Pison