Quand commence ce roman, la tension est déjà à son comble. Nous sommes dans une famille catholique posée nigériane vivant dans une grande ville de ce pays. Le père est à la fois un industriel, le directeur d’un grand journal indépendant et mécène par de nombreuses actions caritatives. Pourtant, on comprend que ce retour au domicile, après la messe du dimanche des Rameaux, est plus qu’explosif. Jaja, fils aîné modèle n’a pas pris sa communion et la réaction du père rigoriste est plus que démesurée. Kambili qui, interloquée par l’acte de rébellion de son frère, nous transmet du haut de ses quinze ans le regard d’une adolescente oppressée.

Quand commence ce roman, la tension est déjà à son comble. Nous sommes dans une famille catholique posée nigériane vivant dans une grande ville de ce pays. Le père est à la fois un industriel, le directeur d’un grand journal indépendant et mécène par de nombreuses actions caritatives. Pourtant, on comprend que ce retour au domicile, après la messe du dimanche des Rameaux, est plus qu’explosif. Jaja, fils aîné modèle n’a pas pris sa communion et la réaction du père rigoriste est plus que démesurée. Kambili qui, interloquée par l’acte de rébellion de son frère, nous transmet du haut de ses quinze ans le regard d’une adolescente oppressée.

Pour comprendre la scène apocalyptique qui introduit le lecteur dans un univers plus pacifié, Kambili remonte une ou deux années plus tôt et nous raconte avec quelle poigne de fer, ce notable nigérian dont la probité morale, l’engagement politique, le sens des responsabilités contrastent avec la tyrannie dans laquelle il élève ses enfants et la violence qu’il déploie sur son épouse. Il est le centre de l’univers de cette famille, ses enfants donnant le meilleur dans les écoles huppées qu’ils fréquentent pour plaire à ce père. Béatrice, la mère maltraitée compense avec une forme d’absence les excès de son mari. Kambili est une jeune fille douée, qui observe tout. Si on oublie que c’est un monologue qu’elle nous livre on pourrait la croire bavarde, mais il s’agit bien d’une adolescente qui ne sourit pas, qui ne parle que très peu et qui fait tout pour obtenir l’approbation de son père.

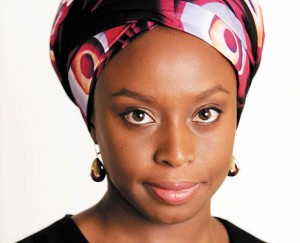

C'est le premier aspect passionnant et extrêmement réussi de ce roman de Chimamanda Ngozi Adichie. Faire rentrer le lecteur dans la tête de Kambili. Elle arrive à traduire le formatage de l'esprit de l'adolescente avec beaucoup de vérité allant jusqu'à exprimer une pensée où l'obsession du détail qui caractérise la jeune fille a quelque chose d'émouvant et de fort. C'est d'ailleurs une dimension de la narration dont j'ai perçu la subtilité alors que j'étais bien avancé dans ma lecture. Le deuxième aspect intéressant est la force de la suggestion. Car au final, la violence est très peu décrite. Seules les conséquences de cette dernière sont mises en scène quand, au détour d'une page, on découvre la mutilation qu'a subi l'un des enfants ou encore les séjours réguliers de la mère à l'hôpital… Le lecteur se fait donc des films dans sa tête et perçoit la brutalité du père selon sa capacité à concevoir une telle violence.

C'est le premier aspect passionnant et extrêmement réussi de ce roman de Chimamanda Ngozi Adichie. Faire rentrer le lecteur dans la tête de Kambili. Elle arrive à traduire le formatage de l'esprit de l'adolescente avec beaucoup de vérité allant jusqu'à exprimer une pensée où l'obsession du détail qui caractérise la jeune fille a quelque chose d'émouvant et de fort. C'est d'ailleurs une dimension de la narration dont j'ai perçu la subtilité alors que j'étais bien avancé dans ma lecture. Le deuxième aspect intéressant est la force de la suggestion. Car au final, la violence est très peu décrite. Seules les conséquences de cette dernière sont mises en scène quand, au détour d'une page, on découvre la mutilation qu'a subi l'un des enfants ou encore les séjours réguliers de la mère à l'hôpital… Le lecteur se fait donc des films dans sa tête et perçoit la brutalité du père selon sa capacité à concevoir une telle violence.

Le troisième aspect est la nuance qu'introduit dans la description de ces personnages. C'est assez étonnant parce qu'autant Eugène est un homme altruiste, un homme engagé et d'une certaine manière désintéressé comme on aimerait en voir beaucoup plus sur le continent africain, autant la figure différente qu'il exprime en famille révèle la complexité de l'homme. L'écrivaine d'ailleurs se refuse à faire de lui le monstre absolu. Car en même temps, il est un homme qui a besoin d'être entouré par sa famille, qui reproduit un modèle d'éducation sans le questionner l'ayant subi lui-même terrorisé dans son adolescence. Il est convaincu d'agir par amour pour ses enfants.

Le quatrième aspect est cette analyse des deux modèles d'éducation qui atténue la critique sur un certain catholicisme. Car les missionnaires ont fait du père un homme légèrement déjanté, Tantie Iféoma, soeur du père, tante de Kambili, veuve catholique, élève ses enfants dans un modèle plus souple, moins répressif et laissant plus de place à l'émancipation des cousins et cousines de Kambili et de Jaja. L'intolérance d'Eugène (le père) par rapport à Papa Nwukku, grand père anamiste de Kambili m'a fait penser à un remake du célèbre roman Le monde s'effondre de Chinua Achebe.

C'est un roman qui ne perd pas en rythme et je dois dire qu'il y a une telle maturité pour une aussi jeune auteure au moment de la parution que j'ai été bluffé quoique déjà prévenu. Son second roman, L'autre moitié du soleil n'a pas la même densité, bien qu'il soit un bel objet littéraire. Vous l'aurez compris, j'ai kiffé. Et je ne vous parle même pas du final… Bonne lecture!

Lareus Gangoueus, article paru sur son blog Chez Gangoueus

Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.

Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.

On connait la chanson, les dimanches à Bamako sont des jours de mariage. Ok, pour celles et ceux qui aiment Amadou et Mariam. Mais saviez-vous que Novembre à Bamako, c’est le mois de la culture ?

On connait la chanson, les dimanches à Bamako sont des jours de mariage. Ok, pour celles et ceux qui aiment Amadou et Mariam. Mais saviez-vous que Novembre à Bamako, c’est le mois de la culture ? C’est une question très congolaise qui me turlupine l’esprit : les riverains du fleuve Congo sont-ils masochistes ? Cela fait quelques années que je me la pose, au rythme des bals dansants auxquels je participe avec ma belle. Ces soirées où la rumba congolaise succède aux trémoussements torrides que suscitent les " chauffés " de JB Mpiana, Koffi Olomidé ou encore d’Extra Musica. Ces noms seront complètement inconnus pour certains des lecteurs, mais sachez que Koffi Olomidé ou Werrason, stars de la musique congolaise, par extension de la mélopée africaine ont été capables de remplir le palais Omnisports de Paris-Bercy.

C’est une question très congolaise qui me turlupine l’esprit : les riverains du fleuve Congo sont-ils masochistes ? Cela fait quelques années que je me la pose, au rythme des bals dansants auxquels je participe avec ma belle. Ces soirées où la rumba congolaise succède aux trémoussements torrides que suscitent les " chauffés " de JB Mpiana, Koffi Olomidé ou encore d’Extra Musica. Ces noms seront complètement inconnus pour certains des lecteurs, mais sachez que Koffi Olomidé ou Werrason, stars de la musique congolaise, par extension de la mélopée africaine ont été capables de remplir le palais Omnisports de Paris-Bercy.