Considérée comme la première des richesses naturelles, la terre a souvent été l’objet de convoitises conduisant parfois à des révoltes populaires[1]. Ainsi, la cession de terres, surtout lorsqu’elle est jugée injuste, déchaîne souvent des passions dont ce débat s’efforce de s’éloigner. C’est le cas actuellement dans le monde en général et en Afrique en particulier où des millions d’hectares sont vendues à des investisseurs étrangers.[2]

Considérée comme la première des richesses naturelles, la terre a souvent été l’objet de convoitises conduisant parfois à des révoltes populaires[1]. Ainsi, la cession de terres, surtout lorsqu’elle est jugée injuste, déchaîne souvent des passions dont ce débat s’efforce de s’éloigner. C’est le cas actuellement dans le monde en général et en Afrique en particulier où des millions d’hectares sont vendues à des investisseurs étrangers.[2]

Selon le rapport 2012 de Land Matrix, environ 80 millions d’hectares de terres agricoles ont été vendues dans le monde dont 62% en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Les transactions sont plus importantes dans les pays où la productivité agricole est faible et où les terres agricoles sont sous-exploitées[3]. On estime à 75% la part des superficies vendues consacrées à la culture des biocarburants. Le quart restant est essentiellement destiné à la culture de céréales exportées vers les pays investisseurs. La plupart des articles traitant du sujet dénonce « l’accaparement » des terres agricoles en Afrique[4]. Dans cet article, nous considérons que si des transactions ont eu lieu, c’est qu’il y a nécessairement un intérêt mutuel pour les deux parties impliquées. Dès lors, une appréciation de cette transaction passe par l’évaluation des conditions dans lesquelles elle est faite, de ses incidences économiques et enfin des systèmes de compensation des parties tierces perdantes de cette transaction.

Abstraction faite des conditions de vente, la cession des terres en Afrique ne peut avoir une incidence sur la productivité agricole locale. En effet, dans la mesure où les terres vendues sont cultivées par des investisseurs étrangers qui emploient leurs techniques de production exclusivement sur la superficie achetée, les autres agriculteurs possédant encore des terres ne bénéficient pas d’une amélioration de leurs outils de travail ou de leur technique de production. De plus, même si indirectement, les techniques de culture des terres vendues peuvent être imitées par les autres agriculteurs, l’effectivité de cette imitation dépend de la disponibilité des outils de production adéquats. Par conséquent, l’un des problèmes à l’origine de la sous-exploitation des terres arables ne pourra pas être résolu par la vente des terres agricoles. Au contraire, il est possible que les terres vendues soient les meilleures en termes de productivité ; ce qui peut entraîner de facto une baisse de la productivité agricole.

Même si un système de transferts de la production agricole peut être organisé entre les terres exploitées par les investisseurs étrangers et les agriculteurs locaux, il est très peu probable que cela améliore la sécurité alimentaire. Cela est dû au fait que les types de cultures qui sont rentables pour les investisseurs ne sont pas nécessairement celles dont la population locale a besoin pour assurer sa sécurité alimentaire. L’utilisation d’environ trois quart des terres vendues pour la production de biocarburants illustre bien cette disparité entre les besoins de l’investisseur et ceux des populations locales.

Il est possible d’envisager que même si la vente des terres n’a d'incidence directe ni sur la productivité, ni sur la sécurité alimentaire, elle peut être source de bien-être pour les paysans initialement propriétaire des terres ; ceci grâce au système de compensation qui rémunère les agriculteurs en contrepartie de l’installation de l’investisseurs étrangers. Ainsi, ce revenu peut servir aux paysans à se reconvertir dans d’autres activités. L’ampleur d’un tel effet, s’il existe, ne saurait être suffisante pour compenser la perte de la terre compte tenu de la spécialisation que requiert l’activité agricole. De plus, la tendance des investisseurs étrangers à acheter les terres les plus productives contraint la productivité d’un agriculteur qui pourrait migrer vers d’autres terres. Dès lors, l’effet global de ces compensations ne peut être positif.

De plus, on pourrait être tenté de considérer cette transaction comme l’équivalent de celle qu’aurait faite un investisseur local. Toutefois, cette conception est erronée du simple fait que la production est quasi-entièrement renvoyée à l’extérieur du pays[5]. Cela correspond donc à une amputation d’une partie des terres arables d’un pays en contrepartie du revenu de la vente. Ainsi, la possibilité que cette vente soit neutre sur les conditions économiques dépend des conditions de ventes et de l’utilisation qui est faite de ce revenu.[6]

Aujourd’hui, les conditions de ventes souffrent du manque total de transparence. Ainsi, il n’est pas possible d’apprécier l’efficacité de cette vente, puisque les effets observés peuvent être tout simplement liés aux conditions de vente. En plus, cette absence de transparence entrave la substitution entre le financement des infrastructures et le revenu de la vente des terres. Elle n’assure pas la bonne gouvernance de cette activité aux risques innombrables sur la population dont l’exode rural avec ses incidences sur l’accroissement du secteur informel et la paupérisation des bidonvilles. En outre, nous n’exposons ici que les aspects purement économiques de cette transaction[7]. Toutefois, il existe bien entendu des effets sur l’environnement, la famine, et l’organisation sociale des communautés villageoises. Par exemple, certaines transactions, lorsqu’elles ne sont pas basées sur un consentement mutuel entre les membres d’un village, peuvent générer des conflits et de l’instabilité politique.

Il en résulte donc que la vente des terres à des groupes internationaux comporte des graves inconvénients potentiels. Certains comme la baisse de la productivité et l’affaiblissement de la sécurité alimentaire sont irrémédiables. Toutefois, ces effets peuvent être atténués si les conditions de ventes des terres et l’utilisation des revenus générés étaient plus transparentes.

Georges-Vivien Houngbonon

A suivre sur Terangaweb – l'Afrique des idées : les arguments pour la vente des terres en Afrique aux grands groupes internationaux, par Ted Boulou

[1] Cf. la révolution française de 1789, la révolution chinoise de 1911, la réforme agraire du Zimbabwe en 2000, etc.. Ainsi, la cession de terres, surtout lorsqu’elle est jugée injuste, déchaîne souvent des passions dont ce débat s’efforce de s’éloigner. C’est le cas actuellement dans le monde en général et en Afrique en particulier où des millions d’hectares sont vendues à des investisseurs étrangers.

[2] La différence avec les transactions foncières courantes est dû au fait que la production est entièrement renvoyée à l’extérieur du pays. Les principaux investisseurs sont les pays étrangers comme la Chine, l’Arabie Saoudite, le Brésil, etc.

[3] Figure 5, Land Matrix Report, 2012.

[4] C’est le cas notamment des articles publiés sur SlateAfrique, le Ockland Institute, etc. Un article de Terangaweb intitulé « A qui les terres en Afrique ? » a déjà introduit le sujet.

[5] Nous ne savons pas si la production exportée est soumises aux taxes à l’exportation. Dans le cas échéant, cela pourrait être assimilée à l’exploitation de terres agricoles par des investisseurs locaux.

[6] L’argument qui consiste à dire que la vente des terres est une alternative au financement des infrastructures pourrait être renforcé si la gouvernance était meilleure.

[7] Ces effets ont été notamment identifiés par le Ockland Institute.

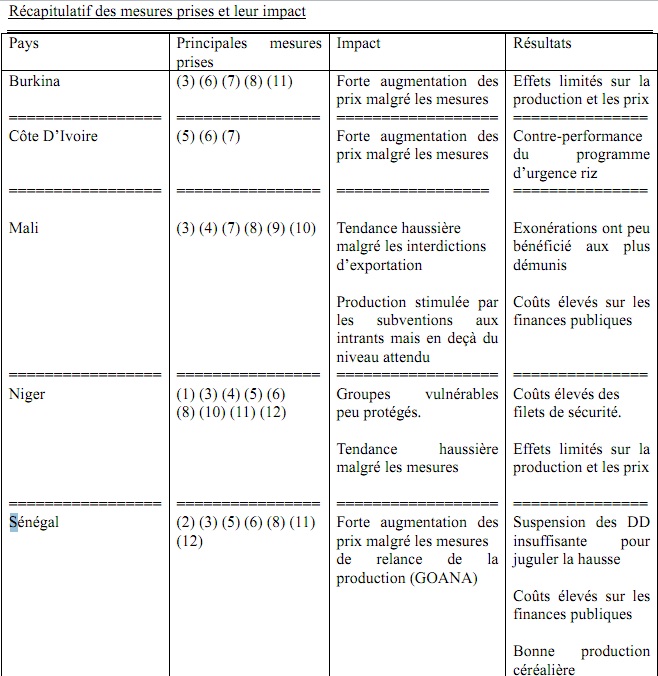

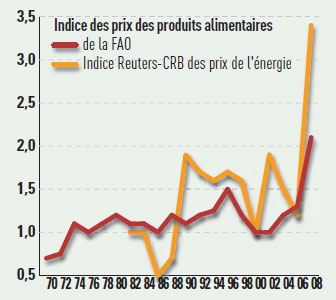

La réaction des autorités gouvernementales en Afrique de l'Ouest suite à la flambée des prix alimentaires mondiaux en 2007-08, a été prompte et immédiate du fait des manifestations de mécontentement des consommateurs urbains. Les décideurs de la sous-région ont apporté des réponses variées dans le court terme, en mettant en œuvre des mesures d’urgence comme la suspension des droits de douane et/ou de la TVA, la fixation et le contrôle des prix de produits de première nécessité, les subventions à la consommation, ou l’interdiction d’exporter des denrées alimentaires.

La réaction des autorités gouvernementales en Afrique de l'Ouest suite à la flambée des prix alimentaires mondiaux en 2007-08, a été prompte et immédiate du fait des manifestations de mécontentement des consommateurs urbains. Les décideurs de la sous-région ont apporté des réponses variées dans le court terme, en mettant en œuvre des mesures d’urgence comme la suspension des droits de douane et/ou de la TVA, la fixation et le contrôle des prix de produits de première nécessité, les subventions à la consommation, ou l’interdiction d’exporter des denrées alimentaires.