Ons Abid est une artiste tunisienne. Diplômée de l’école des Beaux Arts de Tunis en 2004, elle débute sa carrière en tant que graphiste dans le milieu publicitaire. Elle retourne ensuite à ses premières amours, la photographie. C’est en tant que photographe et photo-reporter que ses clichés paraissent dans des publications françaises et tunisiennes. Depuis peu Ons expose ses photographies, dans des festivals internationaux, des expositions de groupes et individuelles. Dans cette interview accordée à Terangaweb, Ons revient sur sa passion, partage son regard sur les mutations dans son pays depuis la révolution et nous donne son sentiment sur son avenir.

Ons Abid est une artiste tunisienne. Diplômée de l’école des Beaux Arts de Tunis en 2004, elle débute sa carrière en tant que graphiste dans le milieu publicitaire. Elle retourne ensuite à ses premières amours, la photographie. C’est en tant que photographe et photo-reporter que ses clichés paraissent dans des publications françaises et tunisiennes. Depuis peu Ons expose ses photographies, dans des festivals internationaux, des expositions de groupes et individuelles. Dans cette interview accordée à Terangaweb, Ons revient sur sa passion, partage son regard sur les mutations dans son pays depuis la révolution et nous donne son sentiment sur son avenir.

Bonjour Ons Abid. Comment êtes-vous arrivée à la photographie ? Quelles ont-été vos influences ? Avez-vous des références africaines ?

J’ai eu la chance d’avoir mon premier appareil photo à onze ans : un cadeau d’un oncle photographe. Je pense que cela a été le plus beau cadeau de ma vie ! Un jouet pas comme les autres ! Mais aussi un jouet qui coûtait cher à mes parents, car les pellicules n’étaient pas données. J’avais droit à une par mois et pour me gâter quelquefois à deux. A l’époque, je voulais tout photographier : amis, voisins, mariages et surtout des personnes que je ne connaissais pas. Cela rendait mes parents furieux : photographier ceux qui ne sont pas de la famille et en plus dépenser l’argent pour développer les pellicules…mais je me débrouillais pour ne pas leur montrer tous les tirages…

Je suis à la fois influencée par la photographie humaniste et documentaire. Il y a plein de photographes comme Henri Cartier Bresson, Elliot Erwitt, Abbas, et surtout Martin Parr. Pour la photographie africaine Seydou Keita et Malick Sidibé du Mali, et Filipe Branquinho du Mozambique.

Votre œuvre de photographie est particulièrement bien accueillie en Europe et surtout en France. Qu'en est-il en Afrique, au Maghreb ?

Après avoir terminé mes études à l’Ecole des Beaux-Arts de Tunis en 2004, j’ai travaillé en tant que graphiste puis directeur artistique dans une agence de publicité pour plusieurs marques internationales. Je faisais de la photographie publicitaire et évènementielle en parallèle. La présence de l’humain était un facteur important dans mon travail. J’avais un penchant pour la publicité humaniste sans m’en rendre compte. Ce qui est important pour moi, ce n’est pas le produit ou le fabricant mais plutôt les personnes qui témoignent d’une réalité juste. En 2007, j’ai commencé accidentellement à collaborer avec le quotidien tunisien Le Temps du groupe Dar Essabeh, puis le magazine Tunivision, puis j’ai arrêté. J’ai compris qu’être journaliste ou photojournaliste pour la presse tunisienne ne faisait pas vivre, d’autant plus qu’il n’y avait pas de liberté d’expression.

La photo était le dernier souci des rédactions. Elle vient toujours dans un dernier temps. Le photojournaliste fait son métier sous la pression et la censure que pratique le gouvernement.

En 2008, j’ai eu l’occasion de publier des photos dans AM Afrique magazine, puis dans le journal Jeune Afrique et c’est là ou ma carrière a pris une nouvelle tournure.

En 2009, j’ai décroché une résidence à l’Ecole Nationale de la photographie d’Arles, puis j’ai été choisie parmi quinze photographes du monde arabe pour le « Mena Photojournalism program » par le Word Press Photo, c’est là où j’ai décidé de revenir en Tunisie et de me consacrer complètement au photojournalisme.

Vous avez évoqué la difficulté de réaliser des clichés à Tunis durant la période révolutionnaire en 2011. Les conditions se sont-elles améliorées depuis le début de la présidence de Moncef Marzouki ?

La révolution était brusque et inattendue, le pays en ébullition. Internet était un moyen important dans le déroulement des événements. On sentait un grand malaise mais les événements se sont succédés d’une manière très rapide. Je me suis trouvée au milieu du mouvement sans le vouloir. Le système policier de Ben Ali était très présent. J’ai passé plus qu’un an à bosser sans obtenir la carte de presse. Un moyen de mettre la pression sur les journalistes tunisiens.

Après deux ans de révolution, la situation des médias et de la presse est toujours d’actualité. Le gouvernement sait qu’ils jouent un rôle important dans le processus démocratique. La situation ne dépend pas d’une seule personne, comme le président Moncef Marzouki, mais de plusieurs forces à la fois. La société civile joue un rôle important dans le processus de la liberté de presse.

Le contrôle de l’information et de l’image a participé à l’installation du dispositif nécessaire à une belle dictature pendant 23 ans. La photo de Bouazizi immolé sur tous les réseaux sociaux, a été un élément important dans le déclenchement de la révolution, car non seulement on s’appuie sur une info mais aussi sur une preuve visuelle : « la preuve par l’image ».

Quel regard portez-vous sur l'appropriation de la photographie par la jeunesse tunisienne ? La pratique se développe t-elle? Souhaiteriez-vous une implication plus forte de l’État pour promouvoir cet art ou faut-il laisser cette tâche à des organismes ou des personnes davantage dépolitisés ?

Je pense que l’implication de l’Etat pour promouvoir la photographie est importante. L’ancien gouvernement a toujours rejeté la pratique photographique car elle pouvait menacer son existence. La preuve, on n’a aucune école de photo dans tout le pays. J’ai du faire des études à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) par défaut. Quand, plus tard, j’ai eu l’occasion d’enseigner dans cette école, notamment le graphisme et la photo publicitaire, j’ai compris que la politique du pays consistait à ignorer, voire rejeter, cette discipline. Les étudiants se faisaient arrêter quotidiennement car il fallait avoir des autorisations pour tourner à l’extérieur. Découragés, ils ne voulaient plus travailler cette matière à l’école. Le 14 janvier 2011 constitue un changement radical dans le comportement de la jeunesse tunisienne. Tout le monde criait le fameux mot « DEGAGE » devant le ministère de l’Intérieur tout en photographiant et en filmant. C’était un acte de défi aux pouvoirs qui prohibaient cette pratique.

Aujourd’hui, l’Etat doit montrer sa solidarité avec les photojournalistes. Beaucoup de talents ont émergés après la révolution mais le marché reste fragile. La demande n’est pas importante et le prix de l’image est encore dérisoire dans les journaux tunisiens. Tout doit être restructuré pour revaloriser la photographie de presse et d’art. Heureusement que plusieurs organismes essaient de s’impliquer dans le développement du photojournalisme comme le World Press Photo qui va entamer une grande formation pour les photojournalistes du monde arabe.

Vous avez commencé à exposer vos photographies à Tunis en 2006 dans des festivals puis vous avez participé à de nombreux programmes internationaux (Afrique, Europe…). Votre première exposition personnelle s'est déroulée en début d'année en France, à Perpignan. Une exposition individuelle dans votre pays natal, la Tunisie, est-elle prévue ?

Vous avez commencé à exposer vos photographies à Tunis en 2006 dans des festivals puis vous avez participé à de nombreux programmes internationaux (Afrique, Europe…). Votre première exposition personnelle s'est déroulée en début d'année en France, à Perpignan. Une exposition individuelle dans votre pays natal, la Tunisie, est-elle prévue ?

J’ai toujours eu un penchant pour les expositions de groupe. Ma première exposition personnelle « Le souffle des libertés » sur la révolution tunisienne était à Perpignan. J’envisage d’exposer en Tunisie, toutefois je pense que les Tunisiens sont encore pris par l’histoire de la transition démocratique.

Est-il de manière générale difficile d'exercer votre métier en tant que femme en Tunisie ? Avez- vous une liberté de traitement par rapport à vos sujets tant à l'endroit des autorités que de la population tunisienne ?

Je pense que le risque sur le terrain est le même qu’on soit homme ou femme. Dans les sociétés musulmanes, être femme journaliste est un atout, car on a l’accès à la fois aux hommes et aux femmes.

J’ai toujours exercé mon métier en toute liberté, avant l’accès à l’information était plus difficile, aujourd’hui le risque sur le terrain est important. La femme tunisienne a une place importante dans la société depuis l’indépendance. Mais depuis que la question de l’identité et de la religion est d’actualité, mon travail prend parfois d’autres tournures. Etre femme, non voilée qui travaille peut poser problème.

Le contact avec les êtres humains est très important, les portraits de rue, les expressions de visages et le côté humain constituent un élément majeur dans mon approche documentaire. Une touche d’humour est toujours la bienvenue.

En consultant vos photos et plus généralement les images de la révolution tunisienne, la présence des femmes pendant ce mouvement de libération est évidente. Comment expliquez-vous cela ? Etait-il important pour vous de faire un focus sur cette présence forte ?

« L’environnemental portrait » et la question de l'identité constituent, depuis 2000, l'orientation majeure de mes œuvres, et m'amène de plus en plus à enregistrer les codes sociaux d'une société en pleine évolution. Je suis plus humaniste que féministe. Mais le combat de la femme reste important dans notre histoire. Sa position et son évolution m’intéressaient avant la révolution et m’intéresse toujours. Le plus dur est d’avoir son propre regard en toute objectivité. La femme tunisienne était la plus émancipée des autres pays arabes, cela me fascinait. Un acquis qui est venu après un long combat. Qu’elle soit artiste, médecin, agricultrice, ministre ou gardienne, elle mène toujours le même combat.

En 2010, j’ai travaillé sur un dossier « la condition féminine en Tunisie ». Le gouvernement essayait de contrôler les médias étrangers à travers l’Agence Tunisienne de Communication Extérieure (ATCE), il ne voulait pas que les femmes voilées figurent dans les publications. C’était absurde et contre toute déontologie. Même si elles étaient minoritaires, elles devaient faire partie du reportage. La femme tunisienne ne se résumait pas à la banlieue riche de Tunis. Finalement, j’ai réussi après trois semaines à faire la photo montrant sept femmes de différents âges parmi lesquelles la femme voilée. Ce fut pour moi un vrai exploit ! Pendant la révolution, la présence féminine était remarquable.

Il y a 2 ans de cela, les Tunisiens commençaient une révolution qui allait conduire à la chute, historique, de Ben Ali. Quel regard portez-vous sur la Tunisie actuelle? Et sur le peuple tunisien? Quels sont selon vous les acquis de la révolution ?

Il y a 2 ans de cela, les Tunisiens commençaient une révolution qui allait conduire à la chute, historique, de Ben Ali. Quel regard portez-vous sur la Tunisie actuelle? Et sur le peuple tunisien? Quels sont selon vous les acquis de la révolution ?

La révolution a changé le mode de vie des Tunisiens. Avant la révolution ces derniers avaient peur du système policier et de la dictature de Ben Ali. Malgré la grande pression, le citoyen n’a plus peur, aujourd’hui il peut revendiquer ses pensées, parler dans les médias, manifester. Qu’il soit de droite ou de gauche, laïc ou salafiste, du gouvernement ou de l’opposition, enfant ou adulte… Le rôle des médias est de préserver les acquis de cette révolution. Certes, ce n’est pas le travail d’un jour, il faut beaucoup de temps, de la patience et surtout garder un œil grand ouvert !! C’est un travail de longue haleine.

Avez-vous des expositions à venir ? Si oui, quelles sont les dates ?

Actuellement, je participe à une exposition collective dans le cadre du mois de la photo-off de Paris,

« FOTODROID, nouvelles images du Littoral » au 20ème arrondissement de Paris. Une nouvelle génération d’images que sont les poladroïds produits à l’aide d’I-phones et de smartphones. Outre la technique commune, le thème qui relie les différents travaux est cette fois celui du littoral.

Je suis également le commissaire d’exposition « Human Screen Festival », Festival International du Film des droits de l’homme, qui aura lieu à la maison de la culture Ibn Rachik du 6 au 9 décembre 2012 à Tunis et elle aura pour thème « Le droit à l’image », sujet d’actualité après la révolution tunisienne.

Propos recueillis pour Terangaweb – l'Afrique des idées par Claudia Soppo

Crédit photos : les photos qui illustrent cet article sont l'oeuvre de Ons Abid. La première photo est un auto-portrait de l'artiste.

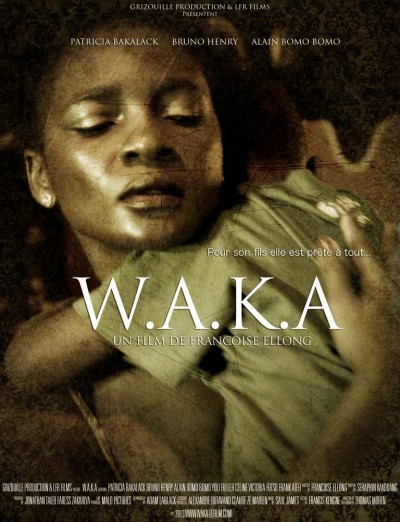

La 4ème édition du FIFDA- Festival des films de la diaspora Africaine s’est tenue cette année du 5 au 7 septembre à Paris. Parmi la sélection du jury, le film W.A.K.A, premier long métrage de la réalisatrice Françoise Ellong, paru en 2013 et projeté le dimanche lors de la journée consacrée aux « migrations-transmigrations ».

La 4ème édition du FIFDA- Festival des films de la diaspora Africaine s’est tenue cette année du 5 au 7 septembre à Paris. Parmi la sélection du jury, le film W.A.K.A, premier long métrage de la réalisatrice Françoise Ellong, paru en 2013 et projeté le dimanche lors de la journée consacrée aux « migrations-transmigrations ».

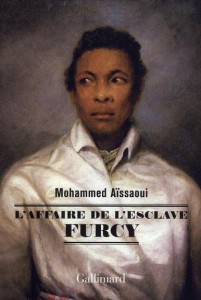

Ainsi, les scènes s’enchainent mais ne se ressemblent pas et sans cesse, on est surpris de la facilité avec laquelle les textes de Fanon s’imbriquent et dialoguent. Lorsqu’un comédien déclame une phrase de Peau noire, masques blancs, son maquillage, son costume ou encore le décor font quant à eux référence aux Damnés de la Terre ou inversement. Le premier tableau de la pièce intitulé « Depuis la nuit profonde d’où je viens » installe ce principe lorsqu’un comédien renverse sur sa peau noire un seau d’eau en s’écriant : « Pour le noir, il n’y a qu’un destin, et il est blanc » (Peau noire, masques blancs) et ôte ainsi la peinture qui recouvrait son corps pour laisser apparaître sa peau blanche entouré par les autres comédiens ensevelis dans la terre.

Ainsi, les scènes s’enchainent mais ne se ressemblent pas et sans cesse, on est surpris de la facilité avec laquelle les textes de Fanon s’imbriquent et dialoguent. Lorsqu’un comédien déclame une phrase de Peau noire, masques blancs, son maquillage, son costume ou encore le décor font quant à eux référence aux Damnés de la Terre ou inversement. Le premier tableau de la pièce intitulé « Depuis la nuit profonde d’où je viens » installe ce principe lorsqu’un comédien renverse sur sa peau noire un seau d’eau en s’écriant : « Pour le noir, il n’y a qu’un destin, et il est blanc » (Peau noire, masques blancs) et ôte ainsi la peinture qui recouvrait son corps pour laisser apparaître sa peau blanche entouré par les autres comédiens ensevelis dans la terre.