Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.

Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.

Et les industries créatives Chers Tous, sont, comme nous l'indique notre ami commun Wikipédia, « les acteurs majeurs de l'économie de la connaissance. Leur développement rapide est le reflet de la contribution de plus en plus importante de l'économie de l'immatériel à la croissance économique. » Je reviendrai vers vous sur les effets de cet immatériel dans nos vies, à l'occasion d'autres articles.

Je vais ici vous rapporter la voix d'un des acteurs de cette industrie.

E-Interviews

Il s'est déroulé du 5 au 8 juin 2014 au cinéma l'Arlequin à Paris, la deuxième édition du Nollywood week festival.

Serge Noukoue en est le Directeur exécutif. Afféré et très sollicité, c'est par e-mail qu'il a finalement pu nous consacrer quelques minutes d'un temps toujours précieux.

Suivra l'interview de Shari Hammond, Responsable des partenariats.

J'ai demandé à ces deux personnes clefs du festival, de répondre à des questions sur cet événement, sur les industries créatives et sur l'interpénétration entre fiction et réalité.

Clic-Text-Send avec Serge Noukoue – Directeur exécutif

GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?

GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?

SN : Après un Master en Management de Projets Culturels à Paris, je me suis dirigé vers l'audiovisuel de manière générale, en faisant tout d'abord des stages. Puis, très rapidement, je me suis mis en tête de contribuer au développement du secteur audiovisuel en Afrique. C'est une vaste tâche et ce n'est pas évident de savoir par où commencer quand on a à cur une mission comme celle-là.

J'ai d'abord travaillé en tant que Chargé de projets à Canal France International. Par la suite, j'ai décidé de voler de mes propres ailes en montant ce projet de festival, que j'envisage comme un outil de développement au service de l'industrie du cinéma nigérian.

GLF : Nollywood week festival est un événement organisé par Okada Media, une association loi 1901 en France et créée en 2013.

Quel objet poursuit cette association ? Qui en sont les membres ? L'association est-elle la meilleure structure juridique pour encadrer un tel évènement ?

SN : L'association nous a en effet semblé être la meilleure forme juridique pour ce projet. Mais le projet a précédé la création de l'association. Okada Media a donc été créée parce qu'il fallait une entité juridique pour porter le festival.

Ses membres sont les 3 personnes qui dirigent le festival : Nadira Shakur, Shari Hammond et moi-même. Nous avons également d'autres personnes qui nous ont aidées tout au long de la préparation du festival et qui souhaitent s'impliquer à long terme autour de ce projet.

En tout, l'association compte une petite vingtaine de membres.

GLF : La NWF existe(ra)-t-elle dans d'autres pays ? Présumez-vous ou connaissez-vous le besoin des consommateurs en cinéma nigérian sur les différents continents ? Quelle est votre unité de mesure ?

SN : Potentiellement oui, la Nollywood Week peut avoir lieu dans d'autres endroits. Nous ne nous y sommes pas encore attelés car cela nécessite un travail important en amont et en premier lieu un modèle économique.

GLF : « Okada est l'appellation communément donnée aux moto-taxis que l'on trouve dans de nombreuses villes du Nigéria. Synonyme de débrouillardise et de créativité, l'arrivée de l'Okada a permis de combler un vide et de faciliter l'accès à des zones autrement inaccessibles. En tant que créateur d'accès au meilleur du contenu "Made in Nigeria", ce nom s'est imposé comme une évidence aux organisateurs de la Nollywood Week. » in nollywood.com

Quel est votre ambition à court, moyen et long terme ? Est-ce d'être une courroie de transmissions pour d'autres industries, d'autres géants du continent ? Ou est-ce de travailler dans cette industrie ?

SN : Créer un accès qualitatif au contenu Nollywoodien de qualité est notre objectif. On peut estimer que notre festival nous permet de remplir cet objectif. Cependant, le combat est encore long. Et nous aurons gagné la bataille que lorsqu'il sera normal de voir au cinéma en France, des films nigérians à l'affiche, ou alors sur les grandes chaînes de télévisions de ce pays.

Il est important que l'Afrique consomme ses propres produits culturels et il est important qu'elle les exporte également. Nous avons décidé de nous focaliser sur un pays : le Nigéria. Mais globalement, c'est de ça dont il s'agit. Le cinéma est un secteur stratégique, mais il n'est pas impossible que dans le futur on élargisse notre action à d'autres disciplines.

GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?

GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?

SN : C'est possible, mais ce qui serait davantage intéressant serait que le modèle nigérian fasse des émules ailleurs sur le continent.

Et ce que j'appelle le modèle nigérian ici, consiste à produire des films de manière indépendante avec une véritable optimisation des coûts de production et une autonomie financière.

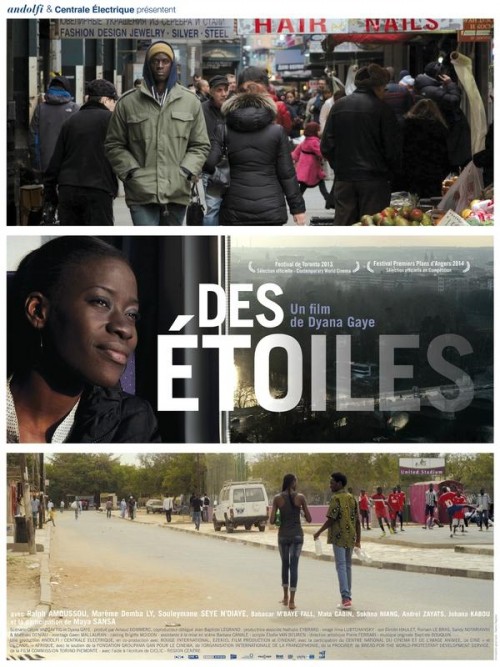

Dans d'autres parties du continent, les longs-métrages de cinéma ne voient le jour que lorsque les financements en provenance de l'Occident sont obtenus. Cette situation n'est pas acceptable et le Nigéria représente à cet égard un exemple.

GLF : L'Etat nigérian, accompagne-t-il, encadre-t-il cette industrie ? De quelle manière ?

SN : Au Nigéria, qui est un Etat fédéral, force est de constater que depuis peu, le gouvernement central tout comme les Etats locaux – avec une mention particulière pour celui de Lagos qui fait partie des plus dynamiques en la matière – ont donné le La pour que l'investissement culturel soit considéré comme un élément clé de la politique publique.

Des prêts sont proposés aux réalisateurs, des salles de cinéma voient le jour un peu partout. L'importance du secteur est enfin reconnue par l'administration qui y voit un pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse, ainsi qu'un vecteur de bonne image du pays à l'étranger.

GLF : Vous étiez présent au Forum économique de la Cade sur Bâtir des industries modernes et compétitives en Afrique. Jeudi 12 juin, vous avez, aux côtés de Sylvestre Amoussou (Réalisateur-Producteur de cinéma), Xavier Simonin (Directeur technique du Festival A Sahel Ouvert de Mbumba au Sénégal) et Jacques Nyemb (Avocat associé), été invité d'honneur de la rencontre-débat de la Cade sur Economies culturelles et créatives d'Afrique : Quelles contributions au développement socio-économique ?

Doit-on comprendre que miser sur la culture et incidemment sur les valeurs ajoutées créées par les activités de ce secteur-industrie peut-être un levier de développement pour notre continent ?

SN : La Culture, les Industries créatives représentent effectivement un outil pour le développement. La difficulté est qu'il faut avoir conscience de cela pour pouvoir élaborer des stratégies appropriées et les mettre en uvre. Les industries créatives doivent créer de la richesse et des emplois en Afrique, comme elles le font ailleurs. Le potentiel est là. Les stratégies un peu moins. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder vers ce qui fonctionne. Et le Nigeria, malgré tous les problèmes auquel ce pays est actuellement confronté, semble avoir pris conscience de l'importance des industries créatives. Il faut que d'autres pays s'inspirent de ce qui se fait là-bas et adaptent certains procédés à leurs réalités propres.

GLF : Pour finir, j'aimerais en revenir à des considérations socio-philosophico-culturelles. Le continent est confronté comme partout ailleurs à des problématiques identitaires. Et vous ? Etes-vous un Français d'origine béninoise ou un Béninois de nationalité française ?

SN : J'ai les deux nationalités. Les deux passeports. Maintenant en ce qui concerne mon identité personnelle, elle est on ne peut plus hybride. J'ai vécu en France certes, mais aussi au Sénégal, au Cameroun, en Centrafrique, aux Etats-Unis, au Brésil et ma femme est Afro-Américaine.

Tous ces voyages m'ont nourri. J'ai toujours été curieux et ouvert sur le monde. Le Nigeria m'influence énormément. J'y puise mon inspiration pour beaucoup de choses. Je rêve de décloisonnements, d'échanges. L'Afrique en a besoin. J'ai été dans toutes les régions en Afrique, qu'il s'agisse d'Afrique Centrale, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique Australe, d'Afrique de l'Est, du Nord… Et même si j'ai horreur des généralisations, je peux affirmer une chose : Personne ne connait moins l'Afrique que les Africains eux mêmes… C'est une triste réalité qui puise ses sources dans un passé douloureux que nous connaissons tous. Mais c'est bien à nous-mêmes de choisir si lon veut que ce passé continue de nous définir ou pas.

GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?

GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?

SN : Cet accès pourrait être amélioré. Le cinéma nigérian est populaire sur place bien évidement, mais nous sommes loin de ce que représente Bollywood pour les Indiens par exemple.

GLF : Vous ne semblez pas être un prestataire au service de la culture nigériane, mais un entrepreneur qui investit avec toute l'acuité d'un citoyen conscient des différents enjeux, dans un domaine à forte valeur ajoutée.

J'évoque là votre sélection méticuleuse, aussi bien dans la diversité des sujets évoqués dans les différents films, que dans les personnalités de la délégation nigériane. Des personnes que je qualifierais d'éclairées et engagées. Pouvez-vous nous édifier sur ces points? Quel public visait cette programmation ?

SN : L'idée était de mettre en avant la qualité de l'industrie cinématographique nigériane et de mettre également en avant sa diversité. Il fallait donner à voir un panel de films qui traite des thèmes différent les uns des autres.

L'idée était aussi de présenter ce pays sous son meilleur jour. C'est une sorte d'Opération-séduction d'une certaine manière.

Je pense que ça permet de tordre le cou aux idées reçues. Le Nigeria fait partie de ces pays qui font l'objet de beaucoup de clichés. Clichés négatifs la plupart du temps. Il est important d'aller à l'encontre de tout ça et de rendre possible un véritable échange, un véritable dialogue.

GLF : Afrique anglophone/Afrique francophone, avez-vous observé des disparités entre ces deux blocs ? Que ce soit au niveau culturel, structurel, économique ou autre ?

SN : Les disparités sont importantes… L'Afrique Anglophone est plus avancée économiquement. Peut-être plus décomplexée culturellement aussi. Mais ce qui est primordial, c'est de faire en sorte que ces deux blocs se parlent et échangent, parce qu'ils n'ont finalement que très peu l'occasion de le faire. Et la Nollywood Week sert aussi ça. A décloisonner.

J'ai la chance de parler anglais et français et je suis assez content que cela permette à des Nigérians d'échanger avec des Sénégalais pendant le festival par exemple. Ce sont de petites choses, mais on peut en espérer d'heureux résultats : des amitiés qui se créent, qui pourront déboucher sur des partenariats, sur des co-productions… Qui sait ? C'est aussi ça la magie des rencontres et c'est pour ça qu'il faut plus de rencontres entre Africains francophones et Africains anglophones.

GLF : Serge Noukoue, merci.

SN : Merci à vous. Merci pour votre intérêt et pour vos bonnes questions!

Clic-Text-Send avec Shari Hammond – Responsable Partenariats

Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.

Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.

En attendant cet autre rendez-vous, j'espère que cette petite e-causerie avec Serge Noukoue vous a édifié sur l'importance de donner à voir du beau, de la qualité, du rêve, sans nier ou renier la réalité.

Mais surtout, à ceux qui sciemment ou pire en moutons de Panurge méconnaissent, sabotent, outragent leurs cultures, empêchant rayonnements culturels et retombées économiques, sachez qu'il n'est pas trop tard pour faire amende honorable, revenir à de meilleurs sentiments et surtout affronter votre miroir culturel en toute sérénité.

Gaylord Lukanga Feza.

Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.

Musique, cinéma, séries tv, mode : des secteurs liés à l'image. Des secteurs qui rapportent. Des secteurs à la vitalité économique témoin de la capacité et du besoin du continent de créer de la valeur ajoutée à partir de ses cultures et pour répondre à ses préoccupations. Des secteurs rangés sous le fanion : Industries créatives.

GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?

GLF : Serge, quel est votre parcours ? Votre histoire ? Votre relation avec les industries créatives ?

GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?

GLF : Dans un avenir plus ou moins lointain, le Nigéria pourrait-il devenir un centre de formation cinématographique pour le continent ?

GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?

GLF : Quel est l'accès des Nigérians à son cinéma ? Que reflète ce cinéma de ce pays ?

Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.

Chers internautes, Shari Hammond est en ce moment entre deux voyages, non pas de type astral, mais professionnel et d'ordre privé. Dès qu'elle posera un pied sur la terre ferme d'Ile-de-France (région administrative de France au coeur de laquelle se niche sa capitale : Paris), je m'en irai lui porter un verre d'eau fraîche, lui transmettrai vos meilleures salutations et lui demanderai de m'accorder pour vous un entretien.

Comment vivre tout en sachant qu’on est en train de passer son dernier jour sur la terre, à côté de ceux qui vous aiment et vous méprisent?

Comment vivre tout en sachant qu’on est en train de passer son dernier jour sur la terre, à côté de ceux qui vous aiment et vous méprisent?