L’Afrique est objet de toutes les sollicitations actuellement. La tournée de Barack Obama à Dakar sur le continent, prouve à suffisance que le temps est révolu où le continent était royalement ignoré, sinon méprisé par les puissances du monde. Ce voyage est survenu juste après la tournée du nouveau Président chinois Xi Jiping dans certains pays du continent et indique que nulle puissance ne veut rater sa part des ressources de l’Afrique. Ses nombreuses ressources minières ainsi que son potentiel stratégique, font de ce continent un partenaire en devenir dont tout le monde veut s’attirer les bonnes grâces. Face à l’offensive de charme dont elle est l’objet, la stratégie africaine n’est pas facilement lisible. Aïssatou Diallo, chargée des programmes au Centre africain pour le commerce, l’intégration et le développement (Enda-Cacid), experte dans les relations avec les pays émergents, fait ici une analyse froide de cette dénuée de passion, et indique les voies de solution pour que l’Afrique tire tout le bénéfice de ces nouveaux partenariats.

L’Afrique est objet de toutes les sollicitations actuellement. La tournée de Barack Obama à Dakar sur le continent, prouve à suffisance que le temps est révolu où le continent était royalement ignoré, sinon méprisé par les puissances du monde. Ce voyage est survenu juste après la tournée du nouveau Président chinois Xi Jiping dans certains pays du continent et indique que nulle puissance ne veut rater sa part des ressources de l’Afrique. Ses nombreuses ressources minières ainsi que son potentiel stratégique, font de ce continent un partenaire en devenir dont tout le monde veut s’attirer les bonnes grâces. Face à l’offensive de charme dont elle est l’objet, la stratégie africaine n’est pas facilement lisible. Aïssatou Diallo, chargée des programmes au Centre africain pour le commerce, l’intégration et le développement (Enda-Cacid), experte dans les relations avec les pays émergents, fait ici une analyse froide de cette dénuée de passion, et indique les voies de solution pour que l’Afrique tire tout le bénéfice de ces nouveaux partenariats.

Que pourrait-on retenir comme décision concrète au bénéfice de l’Afrique sortie de cette rencontre au sortie du Ticad V?

Ce que je trouve intéressant dans le Ticad qui vient de se terminer, c’est qu’ils ont mis en œuvre un plan d’action clair. Il y a un document publié en anglais, sur le site web du ministère japonais des Affaires étrangères, et qui est un plan d’action qui va de 2013 à 2017. Il relate les différentes actions que la coopération japonaise va oeuvrer en Afrique entre 2013 et 2017 sur la base d'un plan d'action, dans différents domaines : l’agriculture, l’industrie ou les infrastructures. C’est un modèle qui se rapproche beaucoup du modèle chinois. C’est-à-dire qu’à la fin de chaque Focad il y a un plan d’action qui définit les termes de la coopération dans les deux ans à venir qui suivent le prochain Focad. Ce qui est intéressant, c’est qu’aujourd’hui les Africains sont au courant de ce que le Japon a l’intention de faire en Afrique, les différents mécanismes d’intervention, les différents agents impliqués, que cela soit au Japon ou en Afrique. Et l’on pourra suivre l’évolution de ces relations. En fait, ce que l’on peut en tirer, c’est une clarification des activités que le Japon a l’intention de mener, en coopération avec les pays africains, et c’est une opportunité pour nous, de pouvoir mesurer l’évolution de ces relations au prochain Ticad, qui va se tenir d’ici cinq ans.

On note aussi que c’est la première fois que le Japon prend un engagement chiffré, financier aussi important. Quelle lecture peut-on en faire ?

Il faut peut-être aussi remettre cela dans le contexte. L’Afrique, qui était jugé comme un continent «perdu» dans les années 1980, est maintenant devenu l’enjeu de tout le monde. Aussi bien l’Europe que les Etats-Unis y reviennent parce qu’il y a des opportunités. Le Japon aussi veut avoir sa place dans cette nouvelle configuration des relations. Aujourd’hui, les acteurs se multiplient et l’Afrique a un parterre de partenaires très important par rapport à début des années 1990. L’Afrique est aujourd’hui au centre de tous les regards et de toutes les stratégies. Le Japon a mis en place le Ticad en 1993, c’est-à-dire, que cela ne date pas d’hier. A un certain moment, on se demandait même si la configuration du Focad ne s’inspirait pas de celle du Ticad. C’est peut-être donc tout naturel que le Japon veuille revenir et reprendre sa place d’antan, en se disant qu’il a été le premier à mettre en place ce genre de cadre de coopération.

On sait qu’en Asie, il y a une très forte rivalité entre le Japon et la Chine, ainsi qu’avec un troisième larron, qui est l’Inde. Ne peut-on voir ce retour en force du Japon comme une volonté de repositionnement dans le cadre de cette rivalité régionale ?

Ce qui est en train de se passer en Asie du Sud-Est, avec l’extension de l’Asean, peut-être comparé avec ce qui se passe en Afrique. Les premières puissances qui avaient déjà une implantation, se sont retirées, et essaient aujourd’hui de se repositionner dans un contexte différent. En Afrique aujourd’hui, il y a la Chine, l’Inde, le Brésil, la Corée qui reviennent et la Turquie qui s’amène. Les Japonais doivent donc donner le meilleur d’eux-mêmes car plus rien n'est acquis. On ne vient pas en Afrique en disant, «On est des partenaires traditionnels», car il y a des nouveaux venus qui sont plus compétitifs, qui sont beaucoup plus innovants et qui ont une stratégie assez offensive. Il faudra donc que le Japon, l’Union Européenne, ou les Etats-Unis reviennent avec des nouvelles stratégies, pour pouvoir retrouver leurs positions d’antan dans le contient.

Par rapport à toutes ces sollicitations, on n’a pas le sentiment que l’Afrique a une vision claire, d’abord au niveau régional, et ensuite, au niveau des pays pris de manière individuelle. Alors que vous parlez d’un plan structuré du Japon, qui est quasiment pareil à celui de la Chine. Et il y a au delà de ces deux, l’Inde, la Turquie, et d’autres… Que propose donc l’Afrique ?

Ce qui importe aussi de mettre en avant, c’est que l’Afrique c’est 54 pays, chacun avec sa vision, sa stratégie, aussi bien dans un espace sous-régional que régional. Regarder de près ce qui se passe dans le Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe). On trouve des pays qui sont en même temps membres du Comesa et du Sadcc. Il y a des pays qui sont dans le Comesa et dans l’Eac (Coopération de l’Afrique de l’Est) ; alors qu’il pourrait y avoir des discordances ou des incohérences dans les politiques entre l’Eac, le Comesa, le Sadc (Communauté pour le développement de l’Afrique australe) et le Sacu (Union douanière de l’Afrique australe). En termes de répartition géographique, les pays africains ne sont pas organisés de manière stratégique. On a une Union africaine, dont la vision politique peut être incohérente à celle des sous-régions ou à celle des pays ? Et tout ce groupe de pays, fait face à un seul, le Japon, la Chine, l’Inde, qui sont des pays cohérents. Quand on convoque des sommets, on ne va pas à un sommet Union Africaine-Asean, mais c’est les pays africains face à l’Inde, la Turquie, le Japon, la Chine ou d’autres.

Ne serait-il donc pas plus bénéfique pour certains pays du Continent d’aller en solo vers les partenaires et de négocier par eux-mêmes leurs stratégies de développement ?

Les organisations sous-régionales sont des opportunités dans le sens où l’Afrique a été fragmentée en de petits espaces, faisant d'eux des marchés tellement restreints qu'ils ne pourraient s'en sortir de façon unilatérale. La Cedeao (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) représente un marché de 300 millions de personnes. Cet ensemble peut faire face à des partenaires extérieurs. Elle a toutes les ressources dont elle a besoin pour construire une industrie. Si l’accent est mis sur les infrastructures, elles peuvent permettre de booster la production, mais aussi la circulation des biens. La prioté devrait être donnée aux marché sous-régional, eplutôt qu'à l'exportation parce que les premiers partenaires de la Chine sont en Asie, mis à part les Etats-Unis. La Chine, stratégiquement parlant, cible l’Asie. Les Etats-Unis ciblent l’Alena. L’Europe cible l’Europe. Un exemple assez frappant est que le Cameroun soit autosuffisant en matière d’alimentation et que l’on ait la famine en Somalie. Ou que le Nigeria soit l’une des plus grandes puissances pétrolières de ce continent, et que l’Afrique ait toujours des problèmes à s’approvisionner en ressources pétrolières ou ait des problèmes d’électricité.

Le manque de politique structurée semble parfois aussi conduire à des dérives de la part de nos partenaires. Les Chinois occupent des secteurs de l’économie, même dits informels, qui en principe, devraient être réservés à des populations locales. Aujourd’hui, n’importe qui ne peut exercer n’importe quelle activité en Chine, parce qu’elle a mis en place des barrières, des politiques qui protègent certains secteurs d’activités. Idem pour l’Inde ou d’autres pays. Par conséquent, c’est aux africains de définir leur stratégie. Des industries comme Tata en Inde, ont été couvées pour leur permettre de grandir dans le pays et de s’exporter. Le partenariat, ce n’est pas seulement un forum organisé où l’on se rencontre, et où des chiffres sont émis. C’est une construction. Et cette construction est politique, juridique, stratégique et économique. C’est toute cette imbrication qui fait que le pays est protégé, et que l’on pourra toujours tirer le meilleur du partenaire, dans le respect mutuel.

Est-ce une bonne chose pour l’Afrique d’avoir une multiplicité de partenaires ?

Cela permet aux pays africains d'avoirune certaine autonomie vis-à-vis de ses partenairs traditionnels de l'Union Européenne et les Etats Unis. Aujourd’hui l’Asie et l’Amérique latine sont des géants dans le monde, autant on devrait pouvoir parler de l’Afrique. Les pays africains peuvent s'inspirer de l'exemple de ces pays pour construire sa propre stratégie de développement. Le Nigéria à la capacité d'impulser le développement au sein de la CEDEAO. L’Afrique du Sud a la capacité de mutualiser les efforts en investissant dans les autres pays, parce qu’il a des entreprises qui en sont capables. Ces deux pays peuvent faire en sorte que les partenaires viennent en complément du marché africain et non en être le principal client.

Cet article est paru initialement sur le site du CICAD

Le marché des jus de fruit est une occasion d’accroître la capture de valeur pour la plupart des pays, même si l’approche de chaque pays dépend de son niveau de production, la transformation et l’intégration dans les marchés d’exportation internationaux. Le

Le marché des jus de fruit est une occasion d’accroître la capture de valeur pour la plupart des pays, même si l’approche de chaque pays dépend de son niveau de production, la transformation et l’intégration dans les marchés d’exportation internationaux. Le  Lors du salon de l’innovation technologique DEMO Africa 2013, 40 finalistes issus du continent africain avaient présenté leurs créations au monde. De ces créations, se sont dégagées

Lors du salon de l’innovation technologique DEMO Africa 2013, 40 finalistes issus du continent africain avaient présenté leurs créations au monde. De ces créations, se sont dégagées  Le taux de croissance moyen du PIB des économies africaines a été de plus de cinq pour cent par an depuis 2004, et nombreux sont celles qui devraient atteindre en 2060 le groupe des pays à revenu intermédiaire ou élevé. Cependant, cette vision ne peut être atteinte sans un secteur financier solide, développé et concurrentiel. Notamment, un système financier qui fonctionne bien sera une condition essentielle pour atteindre une croissance durable et inclusive.

Le taux de croissance moyen du PIB des économies africaines a été de plus de cinq pour cent par an depuis 2004, et nombreux sont celles qui devraient atteindre en 2060 le groupe des pays à revenu intermédiaire ou élevé. Cependant, cette vision ne peut être atteinte sans un secteur financier solide, développé et concurrentiel. Notamment, un système financier qui fonctionne bien sera une condition essentielle pour atteindre une croissance durable et inclusive.

Extrait de l'

Extrait de l' Un excellent

Un excellent

L’expérience de Saving for Change est très instructive à cet effet.

L’expérience de Saving for Change est très instructive à cet effet.

Nous avons tous vu des reportages consacrés aux travailleurs africains non qualifiés et aux migrants économiques qui cherchent désespérément à se rendre en Europe, à bord de navires surchargés et dangereux, risquant de perdre la vie dans leur quête d’une vie meilleure. Nous avons aussi lu des articles décrivant les importants flux de migrations clandestines (auxquelles participent des commerçants et des professionnels très qualifiés) observés sur le continent africain, dont le coût humain et social est très élevé. Les motifs de ces migrations illégales et massives ne sont pas nouveaux. L’instabilité politique et la détérioration de la situation socio-économique alimentent l’aspiration pressante de nombreux jeunes et travailleurs africains à des revenus plus élevés ou à des conditions de vie décentes, à l’étranger ou même sur un autre continent. Mais l’intégration régionale pourrait-elle constituer une stratégie pour résoudre les problèmes persistants et croissants que posent ces migrations ? Nous pensons en effet qu’une intégration renforcée et des stratégies migratoires régionales cohérentes peuvent contribuer à faciliter la libre circulation de la main-d’œuvre en Afrique et à relever les défis du chômage et de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, surtout parmi les jeunes.

Nous avons tous vu des reportages consacrés aux travailleurs africains non qualifiés et aux migrants économiques qui cherchent désespérément à se rendre en Europe, à bord de navires surchargés et dangereux, risquant de perdre la vie dans leur quête d’une vie meilleure. Nous avons aussi lu des articles décrivant les importants flux de migrations clandestines (auxquelles participent des commerçants et des professionnels très qualifiés) observés sur le continent africain, dont le coût humain et social est très élevé. Les motifs de ces migrations illégales et massives ne sont pas nouveaux. L’instabilité politique et la détérioration de la situation socio-économique alimentent l’aspiration pressante de nombreux jeunes et travailleurs africains à des revenus plus élevés ou à des conditions de vie décentes, à l’étranger ou même sur un autre continent. Mais l’intégration régionale pourrait-elle constituer une stratégie pour résoudre les problèmes persistants et croissants que posent ces migrations ? Nous pensons en effet qu’une intégration renforcée et des stratégies migratoires régionales cohérentes peuvent contribuer à faciliter la libre circulation de la main-d’œuvre en Afrique et à relever les défis du chômage et de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, surtout parmi les jeunes.

Au Brésil, il est très mal vu d’arriver à une fête les mains vides. Et en tant qu’unique chef d’État non africain présent à la célébration du 50ème anniversaire de l’organisation de l’unité africaine, Dilma Rousseff n’a pas seulement amené à Addis Abeba des paroles amicales mais également un cadeau : l’annulation de la dette de douze pays africains, d’une valeur totale de presque neuf cent millions de dollars.

Au Brésil, il est très mal vu d’arriver à une fête les mains vides. Et en tant qu’unique chef d’État non africain présent à la célébration du 50ème anniversaire de l’organisation de l’unité africaine, Dilma Rousseff n’a pas seulement amené à Addis Abeba des paroles amicales mais également un cadeau : l’annulation de la dette de douze pays africains, d’une valeur totale de presque neuf cent millions de dollars.

L’ONG Transparency International vient de publier son

L’ONG Transparency International vient de publier son

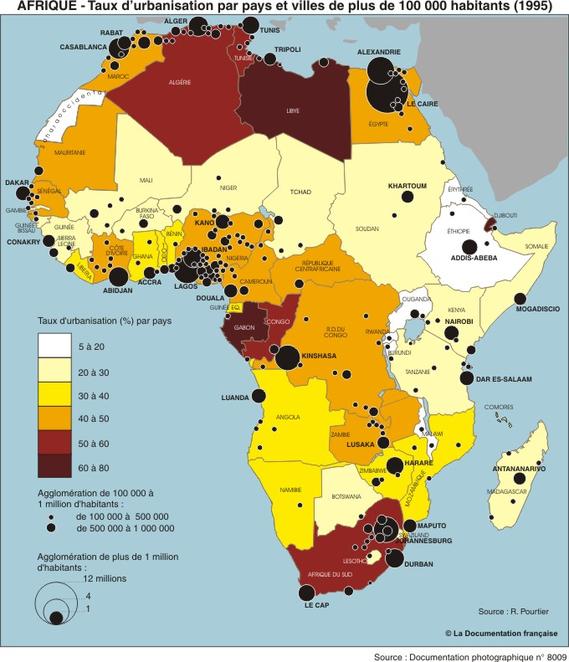

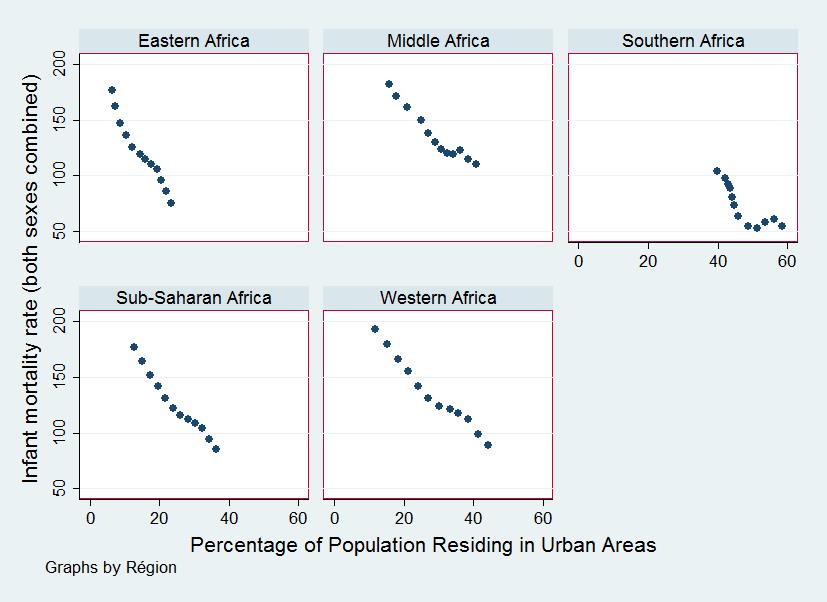

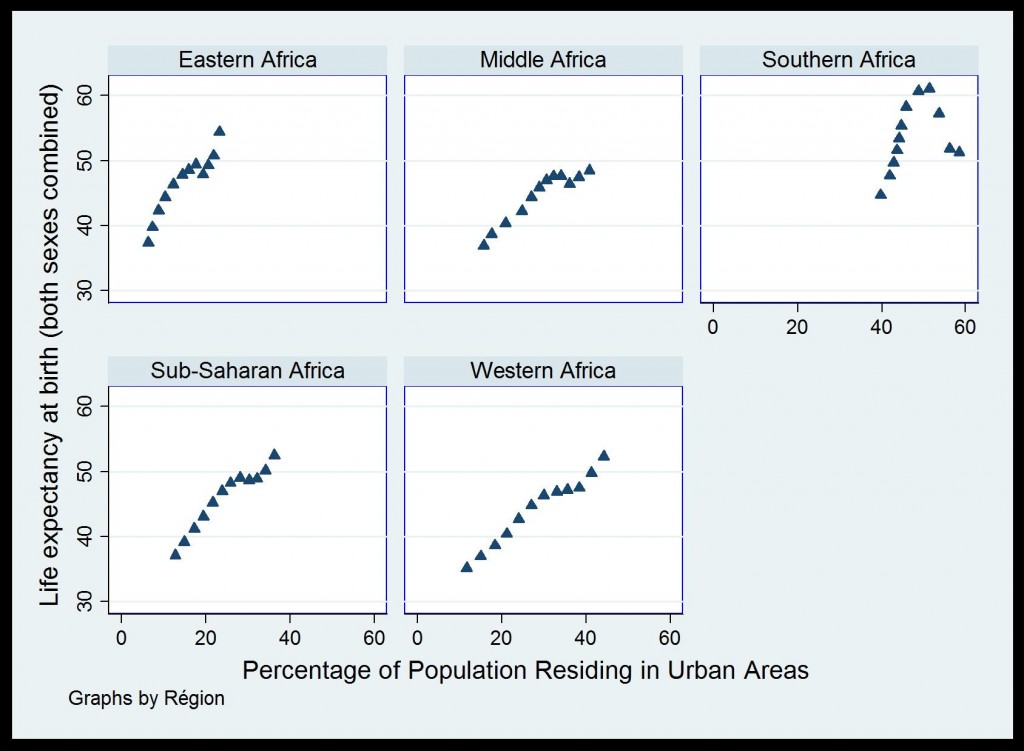

L’Afrique subsaharienne a connu, au cours des cinquante dernières années, une croissance exponentielle de sa population urbaine. Passée de 19 millions d’urbains en 1950, elle atteint 300 millions en 2010 et devrait être de 600 millions en 2030.

L’Afrique subsaharienne a connu, au cours des cinquante dernières années, une croissance exponentielle de sa population urbaine. Passée de 19 millions d’urbains en 1950, elle atteint 300 millions en 2010 et devrait être de 600 millions en 2030.

De fait,

De fait,  A l’heure où certains débattent sur la nature de la transition qu’a connu l’Egypte la semaine dernière (un coup d’Etat ? une seconde révolution ?), la situation économique de l’Egypte continue de se dégrader. Le premier ministre du gouvernement de transition, Hazem el Beblawi, économiste de son état, devra entre autres redresser l’économie égyptienne. Analyse des cinq défis qui l’attendent.

A l’heure où certains débattent sur la nature de la transition qu’a connu l’Egypte la semaine dernière (un coup d’Etat ? une seconde révolution ?), la situation économique de l’Egypte continue de se dégrader. Le premier ministre du gouvernement de transition, Hazem el Beblawi, économiste de son état, devra entre autres redresser l’économie égyptienne. Analyse des cinq défis qui l’attendent.