Le Sahel va-t-il se transformer en un nouvel Afghanistan ? C’est la question provocatrice que pose Serge Michailof, ancien directeur opérationnel à la Banque mondiale et à l’Agence française de développement (AFD), dans son récent ouvrage Africanistan (Fayard). Terrorisme, explosion démographique, sous-emploi et agriculture en déshérence, le tableau qu’il dresse de la région est inquiétant et aux antipodes d’un discours afro-optimiste béat. Ce spécialiste du développement réclame un électrochoc aussi bien chez les bailleurs internationaux que du côté des élites africaines. Relancer l’agriculture et consolider des États encore bien fragiles nécessite un engagement de longue haleine comme il l’explique à L’Afrique des idées.

Le Sahel va-t-il se transformer en un nouvel Afghanistan ? C’est la question provocatrice que pose Serge Michailof, ancien directeur opérationnel à la Banque mondiale et à l’Agence française de développement (AFD), dans son récent ouvrage Africanistan (Fayard). Terrorisme, explosion démographique, sous-emploi et agriculture en déshérence, le tableau qu’il dresse de la région est inquiétant et aux antipodes d’un discours afro-optimiste béat. Ce spécialiste du développement réclame un électrochoc aussi bien chez les bailleurs internationaux que du côté des élites africaines. Relancer l’agriculture et consolider des États encore bien fragiles nécessite un engagement de longue haleine comme il l’explique à L’Afrique des idées.

Votre livre Africanistan repose sur une comparaison entre la situation en Afghanistan et celle qui prévaut au Sahel. En quoi ce parallèle est-il pertinent ?

Bien évidemment, le Sahel n’est pas l’Afghanistan. Les différences géographiques et culturelles sont considérables. En revanche les points de similitude sont aussi très nombreux. Je citerai en particulier l’impasse démographique avec des taux de croissance de la population exceptionnels, sans rapport avec la capacité du milieu naturel à soutenir cette population, une agriculture en panne par suite des destructions en Afghanistan mais aussi dans les deux cas de l’insuffisance criante d’investissement publics et une misère rurale dramatique. Mais aussi une absence quasi-totale d’industrie, l’importance croissante des fractures ethniques et religieuses, un État absent dès que l’on quitte les villes, le développement de mafias contrôlant des trafics illicites, la circulation des armes, une expansion de l’idéologie salafiste qui se substitue à un islam autrefois très tolérant, les tentatives de déstabilisation par des groupes djihadistes et enfin le manque dramatique d’emplois pour les masses de jeunes, qui risque de les pousser vers l’économie des trafics ou chez les insurgés. Ce n’est pas rien comme vous pouvez le constater….

Selon vous, le principal défi pour la région est démographique. Pourquoi et comment réguler les naissances, compte tenu des résistances religieuses ou traditionnelles ?

La population des pays du Sahel double en gros tous les 20 ans, ce qui n’est pas tenable. Sur la base des taux de fécondité actuels qui n’ont pas de raison de changer si aucune action n’est entreprise, le Niger qui avait 3 millions d’habitants en 1960 en aura 89 millions en 2050 ce qui est parfaitement impensable au vu de ses ressources agricoles. D’autres pays pauvres musulmans se sont aussi trouvés dans cette situation, je pense par exemple au Bangladesh. Il faut s’inspirer des politiques conduites par ces pays pour lancer des programmes de planning familial ambitieux. Le problème est essentiellement politique. Un effort plus poussé d’éducation des filles, et la simple mise à disposition des femmes de moyens de contraception modernes auraientt déjà un impact significatif.

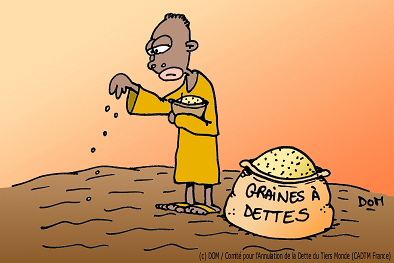

Vous signalez à plusieurs reprises que le développement agricole est crucial pour l'avenir du Sahel et qu'il est le grand absent de l'aide internationale. Les principaux bailleurs ont-ils oublié l'agriculture africaine ?

Depuis le départ de Robert McNamara de la Banque mondiale à la fin des années 1970, les bailleurs extérieurs ont effectivement oublié l’agriculture. Ils suivent les urgences conjoncturelles et de véritables modes. Ils ont ainsi lancé l’ajustement structurel dès la fin des années 1970 pour payer aux banques des dettes non remboursables que l’on ne voulait pas annuler – ce qui rappelle singulièrement la Grèce aujourd’hui – puis ils sont passés au tout social avec les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui, c’est quand même incroyable, avaient oublié l’agriculture. Maintenant la mode est à la croissance verte. Au milieu de tout ceci la part de l’aide mondiale affectée à l’agriculture n’a cessé de décliner depuis la fin des années 1970 et stagne aujourd’hui à moins de 8 %. La plupart des grands bailleurs ont laissé disparaître leurs équipes d’agronomes, remplacés par des économistes qui ne savent pas distinguer un plan de sorgo d’un plan de manioc.

Non sans anticonformisme, vous considérez que les dépenses de sécurité, pour renforcer l’armée et la police, devraient être intégrées à l'aide au développement. Pour quelles raisons ?

Tout le monde répète comme un disque rayé qu’il n’y a pas de développement sans sécurité, ce qui est vrai, mais personne ne veut payer pour cette sécurité. L’une des raisons du désastre en Afghanistan est que personne ne voulait payer le fonctionnement d’une armée afghane dimensionnée pour faire face aux talibans, car le Pentagone considérait qu’il n’avait pas de budget pour cela, l’USAID (l’Agence américaine de développement) que ce n’était pas son boulot, la Banque mondiale que ses statuts lui interdisaient pareille chose… Résultat : quand les Américains ont décidé en 2008 de mettre en place une telle armée, il était déjà trop tard. Or deux enseignements peuvent être tirés du désastre actuel dans ce pays. Primo, une armée étrangère se transforme vite aux yeux de la population en armée d’occupation. La sécurité exige la reconstruction dans ce type de contexte de tout l’appareil régalien national, allant de l’armée à la justice et à l’administration territoriale. Secundo, des États fragiles aux économies faibles ne peuvent supporter des dépenses de sécurité à la hauteur de menaces externes telles celles posées aux pays sahéliens par Boko Haram et l’implosion de la Libye.

Sur le plan politique, vous insistez sur le piège des divisions ethniques et préconisez un système institutionnalisé de partage des pouvoirs entre ethnies ou partis. Comment cela se passerait-il concrètement ?

Ce problème est fondamental et en même temps extrêmement complexe. Ce que l’on peut dire aujourd’hui c’est qu’une « démocratie » dans laquelle un parti ou un groupe ethnique arrivé au pouvoir avec 51 % des votes mais qui se comporte de manière sectaire vis-à-vis du ou des autres groupes ethniques ou religieux est profondément instable et a toute chance de créer des conditions susceptibles de conduire à la guerre civile. Il n’y a peut-être pas de meilleur exemple que le cas de l’Írak où la majorité chiite arrivée au pouvoir parfaitement légalement a ostracisé les sunnites au point que ceux-ci se sont massivement ralliés à Daesh. Il est donc indispensable de laisser un rôle aux oppositions, de ne pas la chasser systématiquement de tous les postes, de développer des contre-pouvoirs et finalement de partager les rentes…

Dans votre ouvrage, vous êtes plutôt élogieux sur le rôle d'Idriss Déby à la tête du Tchad. Un pouvoir fort est-il incontournable dans des pays qui restent fragiles ?

Je ne suis pas un inconditionnel de Deby loin de là. Mais on ne peut espérer diriger un pays aussi complexe et déchiré que le Tchad avec une main qui tremble. Ceci dit ne me faites pas dire que je suis un partisan des dictatures dans les pays fragiles. Le Niger et le Mali sont, et c’est heureux pour ces pays, des démocraties.

Côté français, vous stigmatisez une aide au développement diluée dans le multilatéralisme et qui ne vise plus les pays les plus fragiles. Pourquoi la France serait-elle plus efficace seule qu'avec ses partenaires, comme vous le faisait remarquer il y a deux ans et demi le ministre du développement Pascal Canfin ?

Je ne veux pas être trop critique d’un ministre pour lequel j’ai de l’estime mais qui était et c’est normal, peu au fait de ces questions et qui je pense a été mal conseillé. Je lui avais fait une note avec mon ami Olivier Lafourcade, comme moi ancien directeur opérationnel à la Banque mondiale. Je pense qu’il était donc difficile de trouver meilleure expertise sur cette question que celle que nous pouvions offrir et quand nous lui avons écrit pour lui dire que la Banque mondiale n’avait aucune expertise particulière sur le Sahel et avait depuis longtemps dispersé ses experts en développement rural, point fondamental, il aurait au moins pu nous recevoir et nous écouter. Hors d’Afrique, la seule expertise disponible sur le Sahel et en particulier en matière de développement rural dans cette région se trouve en France, à l’AFD, dans les centres de recherche que sont le CIRAD et l’IRD et dans les ONG françaises. N’oublions pas que la Banque mondiale au Sahel a fait d’énormes bêtises, en particulier cette tentative de démanteler le programme coton monté sur 30 ans par la coopération française. Là où elle a réussi à démanteler la filière comme au Bénin regardez le désastre. Là ou elle a heureusement échoué comme au Burkina voyez aussi le résultat. Cette filière fait vivre au Sahel 15 millions de personnes.

"Montagnes de problèmes", "probables catastrophes" humanitaire et écologique, “impasse”… Votre ouvrage paraît bien sombre quant à l’avenir du Sahel. N'y a-t-il aucun motif d'espoir ?

Je fais partie de ceux qui pensent comme Toynbee que c’est l’ampleur des problèmes qui fait que certaines sociétés y font face avec vigueur et parviennent à les résoudre ou au contraire se laissent submerger par eux. Mon livre a pour objectif de secouer nos propres élites qui sont focalisées sur le court terme et perdent toute perspective. Il a aussi pour ambition de secouer les élites africaines qui croient trop facilement que les remarquables taux de croissance économique de l’Afrique depuis 15 ans signifient que le continent est sur la voie de l’émergence et que ses problèmes seront bientôt derrière lui. Le grand problème de l’Afrique au XXIème siècle sera celui de l’emploi et de la stabilité politique et sociale dans un contexte où comme au Moyen Orient les emplois, sur la base des tendances actuelles, ne suivent pas la démographie. Mais rien n’est perdu. Chacun sait qu’un problème correctement posé est partiellement résolu. Mon livre ne manque pas sur ce plan de propositions…

Parmi ces raisons d'espérer, quel regard portez-vous sur l'alternance au Nigéria et le retour à la stabilité en Côte d'Ivoire, deux pays qui selon vous furent longtemps des locomotives pour toute la région ?

Toute cette période passée au Nigéria sous Goodluck Jonathan et son chapeau est consternante. Cela peut donc difficilement être pire. Au moins Buhari est du Nord et ne peut manquer de s’y intéresser, de tenter d’apporter des solutions au désastre économique et environnemental qui explique l’essor de Boko Haram. Il va aussi remettre un minimum d’ordre dans l’armée, y réduire la corruption et tenter de modifier son comportement au nord. De là à ce que le Nigéria redevienne une locomotive régionale il y a encore beaucoup à faire dans un contexte où le prix du pétrole restera pour un bon moment très bas et certaines des décisions économiques récentes comme les restrictions aux importations et le refus d’ajuster le taux de change sont plutôt néfastes. Sur la Côte d’Ivoire je suis plus optimiste. Le tandem Alassane Ouattara – Daniel Kablan Duncan est d’une grande compétence et l’économie est repartie. Le problème sera essentiellement le maintien de la stabilité politique qui suppose après Ouattara la poursuite du deal reposant sur un partage du pouvoir entre les grands partis.

Propos recueillis par Adrien de Calan

L’axe Ouagadougou-Accra-Tema, qui part de Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, traverse Accra, la bouillonnante capitale du Ghana, pour atteindre la ville portuaire de Tema, est l’un des corridors routiers les plus connus d’Afrique. [N]ous avons accompagné Albert, un chauffeur burkinabé de 50 ans, le temps d’un périple long de 750 kilomètres.

L’axe Ouagadougou-Accra-Tema, qui part de Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, traverse Accra, la bouillonnante capitale du Ghana, pour atteindre la ville portuaire de Tema, est l’un des corridors routiers les plus connus d’Afrique. [N]ous avons accompagné Albert, un chauffeur burkinabé de 50 ans, le temps d’un périple long de 750 kilomètres.