Le Réseau des Professionnels de la Presse En Ligne de Côte d’Ivoire, organisation regroupant les acteurs de la production de l’information en ligne du pays, est né le 2 septembre 2006. Cette création résultait d’un besoin impérieux : regrouper les différents organes de presse en ligne pour leur permettre un développement rapide et homogène.

Le Réseau des Professionnels de la Presse En Ligne de Côte d’Ivoire, organisation regroupant les acteurs de la production de l’information en ligne du pays, est né le 2 septembre 2006. Cette création résultait d’un besoin impérieux : regrouper les différents organes de presse en ligne pour leur permettre un développement rapide et homogène.

A l’heure de l’information en continu via le net, l’Afrique semble accuser un retard certain. Grâce à une telle initiative, la Côte d’Ivoire se dote d’un outil de modernisation, et assure la transformation de la presse. Basée à Abidjan, le REPPRELCI intègre journalistes, photographes, correcteurs, mais également le monde du commerce. Les objectifs de l’association sont les suivants : « Promouvoir et développer la presse en ligne et les métiers s’y rattachant en Côte d’Ivoire. Faciliter l’accès aux informations et à leur publication en ligne. Inciter à la lecture des journaux en ligne et inciter à la publicité en ligne sur les sites d’information. »

Du 19 avril au 10 mai, le REPPRELCI était en France afin de couvrir la campagne présidentielle. Barthélémy Kouamé, président de l’organisation, revient sur cet événement riche en enseignements.

Giovanni DJOSSOU : Pouvez-vous nous préciser, sur le plan logistique, comment s’est déroulée la couverture des élections présidentielles françaises pour le REPPRELCI ?

Barthélémy KOUAME : Nous étions 5 journalistes de toutes sensibilités confondues : oppositions au pouvoir ou journaux de service public. Le Patriote, Notre Voie, Agence Ivoirienne de Presse, Acturoute, FratMat Info.

Nous sommes partis le 19 avril pour revenir le 10 mai. Nous étions logés dans un hôtel et c’est de là que nous organisions tout notre travail. Cela est facilité, en France, par le fait que le wifi est à peu près partout, ce qui n’est pas le cas chez nous. Nous avons pris contact avec le ministère de l’intérieur et les états-majors pour les accréditations. Nous avons réalisé des interviews, visité les quartiers généraux etc.

G.D : Pourquoi le REPPRELCI s’est-il mobilisé spécialement pour cet événement ?

G.D : Pourquoi le REPPRELCI s’est-il mobilisé spécialement pour cet événement ?

B.K. : Il faut tout d’abord savoir que le REPPRELCI avait déjà couvert les élections présidentielles françaises de 2007. A cette époque, il y avait une crise en Côte d’Ivoire qui, selon beaucoup d’observateurs, avait été activée par la presse. La France étant un modèle de démocratie avec sa presse, nous avions décidé d’aller en France pour apprendre afin que l’on ne puisse plus nous dire que la presse est négative en Côte d’Ivoire.

Nous avons réitéré l’entreprise en 2012 car, encore aujourd’hui, la presse en ligne n’est pas fiable et crédible aux yeux des gens. La couverture des élections françaises est une manière de gagner en crédibilité. Nous voulons montrer que la presse en ligne aussi est capable d’aller à la source, retirer des informations, tout comme la presse papier. Avant nous et 2007, il n’y avait jamais eu de délégations de journalistes ivoiriens pour couvrir une élection présidentielle en France.

G.D. : Quelles sont les différences entre 2007 et 2012 ?

B.K. : D’abord, dans la forme : en 2007 nous n’étions que trois. En 2012 nous étions cinq. Sur le fond : en 2007 nous n’avions couvert que le second tour tandis que, cette fois-ci, nous sommes arrivés avant le premier tour et partis presqu’une semaine après le second tour. Ce qu’il y a d’important surtout, c’est qu’en 2012 on a eu accès directement aux candidats ce qui n’avait pas été le cas il y a cinq ans.

G.D. : Quelles sont les personnalités politiques qui ont pu être interviewées par le REPPRELCI ?

B.K. : Nous avons pu interviewer celui qui allait devenir président : François Hollande, grâce à l’aide de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Paris. Nous avons aussi interviewé Marine Le Pen pendant 45 minutes à son quartier général à Nanterre. Malheureusement, la pluie lors du meeting de Longjumeau nous a empêché de questionner M.Sarkozy.

G.D. : Entant que presse étrangère, était-il plus compliqué pour le REPPRELCI de faire son travail ?

B.K. : Ce n’était pas plus dur que pour les autres. Les confrères français avaient les mêmes difficultés. La différence réside dans le fait que nous sommes arrivés à une période où les agendas étaient déjà bouclés depuis longtemps. Il a donc fallu grignoter pour s’incérer. Mais de manière générale, si nous nous annoncions à temps, il n’y avait aucun problème. Par exemple, dès le 3e jour de notre mission en France, l’état-major de François Hollande nous a fourni son emploi du temps pour toute la campagne en nous demandant à chaque fois de confirmer ou d’infirmer notre présence aux différents événements.

G.D. : Ce séjour en France vous a-t-il permis d’observer de plus près ce que produit la presse en ligne en France ?

B.K. : Ce qui est frappant en France c’est que tous les journaux ont des éditions en ligne très performantes qui fonctionnent en continu, comme des chaînes de télévision. En fait, la presse en ligne fait tout le boulot de la presse papier ici. Prenons le cas du dimanche 6 mai. Tous les journaux en ligne avaient des éditions spéciales où il nous était dit seconde par seconde ce qui se passait. Le petit plus c’est l’interactivité, les lecteurs peuvent réagir. Par exemple, « Le Talk » organisé par Le Figaro et Orange, permettait aux citoyens d’avoir des analyses instantanées.

La presse en ligne en France joue un rôle majeur incontournable. Aujourd’hui l’information est partout et tout le temps et le web est le support le mieux adapté à cette évolution. Sans parler de l’importance des réseaux sociaux qui accompagnent les sites d’informations. Tous les journaux et tous les journalistes ont leur compte Twitter. C’est une course au scoop et cela permet la convergence des médias.

G.D. : A la vue de toutes ces évolutions, peut-on parler d’un retard de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique en général, ou d’un autre rapport au traitement de l’information ?

B.K. : Non. Il n’y a pas un autre rapport à l’information. La Côte d’Ivoire, sur ce plan là, va évoluer très vite, peut-être même à une vitesse supérieure que celle des pays industrialisés. Pourquoi ? Parce que les Africains aiment les technologies. Le continent africain est le continent, proportionnellement à la population, qui a le plus fort taux de pénétration du téléphone portable.

Cela dit, il y a bien un retard. Pas dans les usages mais dans la mentalité. Les ivoiriens et les africains ne sont pas prêts à accepter la presse en ligne comme une presse à part entière. Même au plus haut niveau de l’Etat, quand vous interviewez un homme politique par exemple, et que vous vous annoncez comme presse en ligne, il y a comme un désenchantement du genre « ah. Ça ne paraîtra pas dans le quotidien alors… ». Les informations en ligne ne deviennent crédibles que lorsqu’elles sont reprises dans les journaux papier. C’est une question d’éducation et de mentalité. A nous de les convaincre.

G.D. : Pour en revenir à l’élection : y a-t-il eu des contacts avec la diaspora ivoirienne ?

B.K. : Nous avons rencontré beaucoup de citoyens ivoiriens ou Français d’origines ivoiriennes. Nous avons notamment rencontré la délégation française du Rassemblement des Jeunes Républicains. Ce sont des pro-Ouattara qui se sont mobilisés pour soutenir l’UMP et voter pour M.Sarkozy. Cela dit, la plupart des Français issus de la diaspora africaine votaient socialiste. C’est ce qui est apparu au travers de nos échanges et nos sondages.

G.D. : Cette couverture est-elle considérée comme un succès pour le REPPRELCI ?

B.K. : Oui. Comme je vous l’ai dit, depuis l’indépendance, nous sommes la seule organisation à avoir envoyé des journalistes pour des élections en occident. Nous avons eu accès à tous les sites nécessaires, y compris l’Elysée, pour faire notre travail. Le résultat c’est une reconnaisse de notre travail et une reconnaissance de la presse ivoirienne en général. Vous savez, la première fois que nous sommes venus, en 2007, on nous demandait si c’était seulement pour les élections françaises que l’on avait quitté Abidjan. Nous répondions par la positive et les gens nous félicitaient. C’est souvent l’inverse qui se passe : les occidentaux viennent couvrir les élections en Afrique. Désormais, les Africains sont capables de couvrir les élections en Europe. Cela nous permet aussi de développer notre niveau d’analyse, pour mieux traiter nos questions locales.

G.D. : Comment avez vous apprécié, en tant que citoyen ivoirien et non en tant que journaliste, les élections présidentielles françaises ?

G.D. : Comment avez vous apprécié, en tant que citoyen ivoirien et non en tant que journaliste, les élections présidentielles françaises ?

B.K. : Je retiens des Français le sens de la démocratie et celui de l’intérêt général. En Afrique, jamais un président qui organise les élections et qui s’incline sur le fil, ne reconnaît sa défaite. En France ce n’est pas comme cela. La démocratie a parlé et personne n’est venu contester les résultats. Je parle aussi de « l’intérêt général » car, bien que ce soit un combat entre de fortes personnalités, le seul juge reste le peuple et c’est face à lui que les responsables politiques s’inclinent. La recherche de l’intérêt personnel est moins développée qu’en Afrique. En Afrique, quoique dise le peuple, un dirigeant veut rester au pouvoir, parce que sans ce pouvoir il n’est plus rien. En France, le 6 mai, la majorité du peuple français a parlé et le président sortant a respecté cette parole. Lors de son très bon discours de sortie, il a même invité ses partisans à ne pas aller à l’encontre du nouveau président ! C’est ce que j’appelle avoir le sens des responsabilités.

Même si la France est à 6 000 kilomètres de nous, ce sont des hommes qui ont mis ce système en place. Je garde donc bon espoir que ces pratiques se vérifient aussi sur notre continent et en Côte d’Ivoire.

G.D. : Quels sont les projets du REPPRELCI pour l’avenir ?

B.K. : Tout d’abord il faudra s’attacher à développer l’annuaire des sites internet de Côte d’Ivoire pour pouvoir lancer sa 2e édition. Il y aura aussi le lancement du prix Dan Moussa pour récompenser les meilleurs journalistes de l’espace CEDEAO. Il faudra poursuivre le recensement des journaux en ligne de Côte d’Ivoire pour que cette presse repose sur des fondations solides et que ces journaux n’aient plus à effectuer leurs réunions de rédaction dans des cybercafés.

Propos Recueillis par Giovanni DJOSSOU – article initialement paru dans Horizons Médiatiques.

Compte tenu de la situation économique mondiale, le développement des échanges entre les pays africains devient un enjeu majeur. La structure du commerce mondial, « oblige » les pays africains à traiter entre eux. Les partenaires principaux de l’Afrique, sur le plan économique, sont les Etats-Unis et surtout l’Union Européenne. Deux zones géographiques gravement touchées par la crise, qui sévit depuis plus de quatre ans maintenant, mais qui ravagé leur économie tout particulièrement en 2011. Maxwell Mkwezambala, Commissaire aux Affaires économique de l’Union Africaine, estime que les 5,2% de croissance moyenne (2011) sur le continent sont intéressants, compte tenu de la crise. Néanmoins, commercer essentiellement avec des économies en récession doit pousser, selon lui, les pays africains à revoir leurs prévisions de croissance, à la baisse pour 2012. Par ailleurs, la croissance appelant la croissance, la combinaison d’économies en bonne santé permettrait de connaître un développement plus rapide. L’UA escompte donc une intensification des échanges intra-africains pour réduire le recours à la solution exogène pour régler les problèmes économique internes au continent noir.

Compte tenu de la situation économique mondiale, le développement des échanges entre les pays africains devient un enjeu majeur. La structure du commerce mondial, « oblige » les pays africains à traiter entre eux. Les partenaires principaux de l’Afrique, sur le plan économique, sont les Etats-Unis et surtout l’Union Européenne. Deux zones géographiques gravement touchées par la crise, qui sévit depuis plus de quatre ans maintenant, mais qui ravagé leur économie tout particulièrement en 2011. Maxwell Mkwezambala, Commissaire aux Affaires économique de l’Union Africaine, estime que les 5,2% de croissance moyenne (2011) sur le continent sont intéressants, compte tenu de la crise. Néanmoins, commercer essentiellement avec des économies en récession doit pousser, selon lui, les pays africains à revoir leurs prévisions de croissance, à la baisse pour 2012. Par ailleurs, la croissance appelant la croissance, la combinaison d’économies en bonne santé permettrait de connaître un développement plus rapide. L’UA escompte donc une intensification des échanges intra-africains pour réduire le recours à la solution exogène pour régler les problèmes économique internes au continent noir.

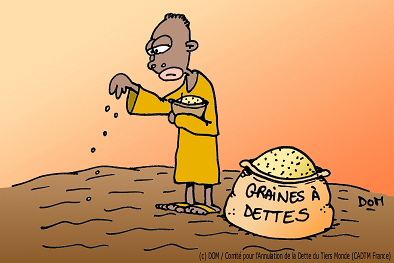

C’est un phénomène qui existe depuis une petite dizaine d’années. Il s’amplifie considérablement aujourd’hui. Oui, l’acquisition de terres africaines par des pays étrangers devient une opération courante.

C’est un phénomène qui existe depuis une petite dizaine d’années. Il s’amplifie considérablement aujourd’hui. Oui, l’acquisition de terres africaines par des pays étrangers devient une opération courante.  Que gagnent les pays africains ?

Que gagnent les pays africains ? On serait tenté de se ranger du côté de ceux qui crient au néo-colonialisme comme le fait l’ancien Directeur Général des Nation Unies pour l’alimentation et l’Agriculture, M. Jacques Diouf, mais non. Non car les pouvoirs publics des pays concernés ne sont pas obligés de pratiquer cette politique destructrice qu’ils regretteront sur le long terme. Non car il n’y a pas de fatalité : l’Afrique peut connaître le développement technique, dans le domaine agricole, par d’autres moyens que celui de vendre ce qu’elle a de plus précieux : la terre.

On serait tenté de se ranger du côté de ceux qui crient au néo-colonialisme comme le fait l’ancien Directeur Général des Nation Unies pour l’alimentation et l’Agriculture, M. Jacques Diouf, mais non. Non car les pouvoirs publics des pays concernés ne sont pas obligés de pratiquer cette politique destructrice qu’ils regretteront sur le long terme. Non car il n’y a pas de fatalité : l’Afrique peut connaître le développement technique, dans le domaine agricole, par d’autres moyens que celui de vendre ce qu’elle a de plus précieux : la terre. Le salon du tourisme de Côte d’Ivoire (SITA) s’est tenu récemment à Abidjan (2 au 8 avril). Il a été, pour une semaine la vitrine de la Côte d’Ivoire à travers le monde et la preuve des nouvelles ambitions du pays. Si le Ministère du tourisme et tout le gouvernement, ont fait de cette manifestation un moment crucial, c’est parce qu’à travers le tourisme, de nombreux projets sont mis en jeu.

Le salon du tourisme de Côte d’Ivoire (SITA) s’est tenu récemment à Abidjan (2 au 8 avril). Il a été, pour une semaine la vitrine de la Côte d’Ivoire à travers le monde et la preuve des nouvelles ambitions du pays. Si le Ministère du tourisme et tout le gouvernement, ont fait de cette manifestation un moment crucial, c’est parce qu’à travers le tourisme, de nombreux projets sont mis en jeu. Par ailleurs, la cherté de l’aéroport d’Abidjan et, par conséquent, les prix élevés des billets, sont autant de freins à l’affluence de touristes. En Février dernier, Air France KLM annonçait

Par ailleurs, la cherté de l’aéroport d’Abidjan et, par conséquent, les prix élevés des billets, sont autant de freins à l’affluence de touristes. En Février dernier, Air France KLM annonçait

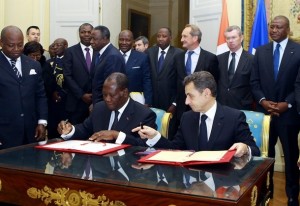

Lors de sa visite en France, Ouattara a signé un Accord de Défense Bilatérale qui implique l’aide de la France dans la reconstruction des forces de sécurité ivoiriennes. Cet accord prévoit aussi la réduction des soldats français de la Force Licorne en Côte-d’Ivoire, les faisant passer de plus de 2000 aujourd’hui, à 250 dans un avenir proche. Les soldats restants auront pour tâche principale de former la nouvelle armée ivoirienne. « C’est un accord qui montre que la France est aux côtés de la Côte-d’Ivoire dans sa quête de sécurité », affirmait le président ivoirien.

Lors de sa visite en France, Ouattara a signé un Accord de Défense Bilatérale qui implique l’aide de la France dans la reconstruction des forces de sécurité ivoiriennes. Cet accord prévoit aussi la réduction des soldats français de la Force Licorne en Côte-d’Ivoire, les faisant passer de plus de 2000 aujourd’hui, à 250 dans un avenir proche. Les soldats restants auront pour tâche principale de former la nouvelle armée ivoirienne. « C’est un accord qui montre que la France est aux côtés de la Côte-d’Ivoire dans sa quête de sécurité », affirmait le président ivoirien.

Le vent de la Révolte souffle sur le monde depuis février et le trouble ivoirien jusqu’à la mort de Kadhafi le 20 octobre dernier, en passant par les révolutions égyptiennes et tunisiennes. Rien de tout cela n’aurait pu se faire sans

Le vent de la Révolte souffle sur le monde depuis février et le trouble ivoirien jusqu’à la mort de Kadhafi le 20 octobre dernier, en passant par les révolutions égyptiennes et tunisiennes. Rien de tout cela n’aurait pu se faire sans  L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est née le 4 avril 1949 dans un contexte de Guerre froide. Réponse à la doctrine Jdanov (1947) et au coup de Prague (1948), l’organisation politico-militaire cherchait avant tout à protéger son territoire (bloc de l’Ouest) contre d’éventuelles attaques du bloc soviétique. L’OTAN est donc initialement un organe de défense. Défense du territoire. Défense des valeurs véhiculées par le bloc occidental : libertés individuelles, démocratie, libéralisme économique. Peu à peu, l’OTAN va se substituer, en partie, à l’ONU dans la défense de la paix dans le monde.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est née le 4 avril 1949 dans un contexte de Guerre froide. Réponse à la doctrine Jdanov (1947) et au coup de Prague (1948), l’organisation politico-militaire cherchait avant tout à protéger son territoire (bloc de l’Ouest) contre d’éventuelles attaques du bloc soviétique. L’OTAN est donc initialement un organe de défense. Défense du territoire. Défense des valeurs véhiculées par le bloc occidental : libertés individuelles, démocratie, libéralisme économique. Peu à peu, l’OTAN va se substituer, en partie, à l’ONU dans la défense de la paix dans le monde.