Responsable du bureau de l'Afrique de l'Est pour le New York Times et auteur de nombreux articles sur la Somalie, le journaliste américain Jeffrey Gettleman avait en 2009 qualifié cette nation de la Corne africaine de "pays le plus dangereux du monde". Deux ans plus tard, dans son dernier rapport "Global Risks Atlas 2011", la société britannique de conseil et d'analyse Maplecroft enfonce le clou en confirmant la Somalie comme destination la plus dangereuse de la planète. Chaos, extrême pauvreté, luttes claniques entre chefs de guerres, islamisme rampant et rétrograde, piraterie… Les mots de l'actualité le plus souvent associés à la Somalie ces dernières années traduisent avec une évidence implacable la descente aux enfers qu'a connu le pays depuis la chute du régime de Syad Barre.

Responsable du bureau de l'Afrique de l'Est pour le New York Times et auteur de nombreux articles sur la Somalie, le journaliste américain Jeffrey Gettleman avait en 2009 qualifié cette nation de la Corne africaine de "pays le plus dangereux du monde". Deux ans plus tard, dans son dernier rapport "Global Risks Atlas 2011", la société britannique de conseil et d'analyse Maplecroft enfonce le clou en confirmant la Somalie comme destination la plus dangereuse de la planète. Chaos, extrême pauvreté, luttes claniques entre chefs de guerres, islamisme rampant et rétrograde, piraterie… Les mots de l'actualité le plus souvent associés à la Somalie ces dernières années traduisent avec une évidence implacable la descente aux enfers qu'a connu le pays depuis la chute du régime de Syad Barre.

Un bref retour en arrière s'impose pour bien comprendre la situation et les enjeux d'aujourd'hui. Au lendemain de la guerre froide en 1991, la Somalie assiste perplexe à la chute de l'autocrate Mohammed Syad Barre et au début de la guerre civile entre différentes factions de seigneurs de guerre. Nul ne peut alors imaginer les conséquences à long terme qui découleront de ce vide. Tant pour des raisons humanitaires que pour contrôler cette zone stratégique dominant l'accès à la Mer Rouge et à son canal de Suez, les Etats-Unis lancent en 1992 l'opération "Restore Hope". Un déploiement rapide de 25.000 soldats américains suit alors. Mais au lieu d'apporter l'espoir et la paix tant attendus, l'échec patent de cette opération ne fera qu'accentuer la situation de détresse du pays. Celui-ci se voit dès lors abandonné par la communauté internationale et laissé seul face à ses propres démons.

Deux décennies plus tard, le pays en est toujours là. Plus grand que la France et peuplé d'environ 9.5 millions d'habitants, la Somalie est un rare exemple dans l'histoire moderne d'un pays sans Etat. Ce qui en fait office, le gouvernement fédéral de transition, est soutenu à bout de bras par les quelques 7000 soldats de l'Union africaine (AMISOM). Intervention militaire panafricaine qui, en dépit des meilleures intentions du monde, ne parvient même pas à assurer un semblant d'ordre dans les rues dévastées de la capitale Mogadiscio, toujours aux mains de puissantes factions claniques et de milices islamistes. L'actuel chef d'Etat, Sharif Ahmed, est assurément un homme à plaindre, non à envier. Vivant sous perfusion de la communauté internationale, ne disposant d'une autorité effective que sur les quelques pâtés de maison entourant son palais bunkerisé, il fait face à la sécession de facto des deux-tiers du territoire national (Somaliland et Puntland). Une conscience aiguë de sa position lui ferait cruellement goûter l'ironie de son titre : Président de la république de Somalie. Maire de palais eut paru plus approprié…

Rue de Mogadiscio

Les commentateurs politiques anglophones ont popularisé la notion de "Failed State" pour décrire l'incapacité plus ou moins étendue d'un Etat à assurer ses fonctions régaliennes (sécurité intérieure, défense, justice, souveraineté financière nationale par le biais de la monnaie…). Dans les milieux francophones, la traduction française du terme « Failed State » par « État failli » (on parle aussi d'Etat "faible" ou "fragile", voire en "déliquescence") ne fait pas l’unanimité, mais rend bien compte de l’idée en vogue depuis quelques années selon laquelle les sources d’instabilité internationale se trouvent dans l’impotence d’un grand nombre d’États. Dans l'exemple somalien, cette incapacité à maintenir une structure étatique effective s'est traduite par la constitution d'un terreau fertile aux trois grands maux que connaît le pays : les guerres de clans, l'islamisme et la piraterie.

Les guerres de clans : La Somalie n'est pas à un paradoxe près. C’est un pays uni en surface, mais profondément divisé en profondeur. La population y est homogène, et les habitants parlent quasiment tous la même langue (le somali), ont tous la même religion (l’islam sunnite), la même culture et la même appartenance ethnique. Mais tout ici repose sur les clans (Marehan, Ogadeen, Dulbahante,Hawije…). Ces groupes, fondés sur les liens de parenté, doivent être appréhendés à la lumière du contexte historique de la Somalie (vaste territoire sec, caractérisé par la rareté des ressources naturelles et par une multitude de tribus nomades se faisant concurrence pour les obtenir). Ces clans s'appuient sur un strict code social, seul à même de leur fournir un ensemble commun de valeurs et d'intérêts, tout en leur assurant une protection collective. Les rivalités entre clans ont toujours existé, mais le système traditionnel, basé sur un ensemble complexe de diplomatie, échanges, responsabilités et compensations, faisait que l'ordre et la paix sociale étaient maintenus.

La nouveauté, apportée par les forces coloniales, et plus tard encore renforcée sous la férule du régime de Syad Barre, fut d'introduire l'Etat centralisé. Innovation indubitablement funeste au regard du bilan spécifique de la Somalie jusqu'à nos jours. Cet Etat centralisé devenait de facto la seule instance souveraine s'imposant à tous, et le plus souvent au mépris des précédentes conventions sociales qui liaient les différents acteurs. Mais plus que tout, le tort majeur de Syad Barre aura été de se servir du levier qu'était le pouvoir central pour détourner au profit de sa propre parentèle clanique les fruits du bien collectif. Délaissés mais perspicaces, les autres clans comprirent dès lors que qui possédait le pouvoir central détenait les "clés du coffre". La chute de Barre est un moment décisif dans l’évolution du pays. Avec lui, la seule entité capable d'imposer son autorité disparaît et les clans eux-mêmes, pour les raisons invoquées plus haut, vont se mettre à lutter avec acharnement pour l'obtention du pouvoir, source de prébendes et autres avantages. (lire à ce sujet l'excellent article "Le rôle des clans somaliens dans le conflit et la construction de la paix" de Anne Marouze et Antje Mengel ). Circonstance aggravante, les différentes factions en présence en sont arrivées à un point où elles s’accommodent volontiers de l'absence d'Etat, aussi longtemps que celui-ci ne tombe pas entre les mains d'un adversaire. L'usage pernicieux du pouvoir central a contribué a dévoyé durablement la notion de "bien commun". Mais aussi longtemps que la situation actuelle perdurera, détestable état sans vainqueur et aux innombrables perdants, la Somalie continuera à être ballottée par les vents contraires de l'Histoire. Et Mogadiscio à ressembler à un champs de bataille.

L'islamisme : C'est la seconde variable de l'équation somalienne, et pour des raisons liées à l'actualité contemporaine, elle est devenue la principale préoccupation des états-majors étrangers. Cette progression de l'islamisme en Somalie doit cependant être restituée dans le temps plus long de l'histoire du pays et non simplement au gré d’évènements récents qui pourraient parfois faire perdre le sens de la perspective. Contrairement à la logique de clans, facteur de division où chacun se retranche à l'abri de sa communauté, la religion est ici un agent unificateur qui fait le lien entre toutes les parties. Musulmane dans sa quasi-totalité, la population somalienne a vu dans sa religion un élément de stabilité et d'ordre. Point de référence ultime dans un univers où tout semble s'écrouler. Et lorsqu'au début des années 90, le monde abandonna à son sort la Somalie dans le sillage des derniers Hummers de l'armée américaine, les organisations religieuses (souvent financées par des fonds saoudiens, aux généreux bienfaiteurs adeptes d'un rigoriste wahhabisme) furent parmi les seules à ne pas quitter le navire en perdition. Outre la construction de mosquées et l'implantation d'écoles coraniques, elles mirent en place un système rudimentaire mais tangible d'action sociale, au profit d'une population désemparée et démunie de tout.

Ces organisations islamistes ont alors progressivement occupé un terrain depuis longtemps abandonné par l'Etat, créant un réseau informel de tribunaux de quartiers, instaurant un minimum d'ordre là où régnait le chaos. La charia, appliquée strictement et suivie à la lettre sous peine de sévères châtiments, fut acceptée par les différents clans. Ces derniers reconnurent alors graduellement ce réseau d'autorités religieuses (plus tard baptisé Union des tribunaux islamiques) comme une influence tutélaire devant être respectée en conséquence. Quant aux récalcitrants, ils furent chassés sans ménagement de Mogadiscio. De même, en contribuant à réinstaurer la sécurité et la stabilité, mais sans exiger d'impôts et autres taxes, en surveillant étroitement les comportements déviants des particuliers mais sans s'immiscer dans leurs affaires d'argent, l'Union des tribunaux islamiques s'assura le soutien constant des opérateurs économiques.

Miliciens de la mouvance Al-Shabab

Cette union de circonstance ne doit cependant pas faire oublier ce qu'elle a toujours été. Un rassemblement hétéroclite d'organisations religieuses ayant leur propre interprétation de l'Islam et leur propre agenda politique. Des vieux leaders modérés aux jeunes milices fanatisées et surarmées des Al-Shabab, il y a plus qu'un fossé. Tout un monde. Et ce qui avait auparavant permis son ascension collective (l'Islam comme porte-étendard commun) est finalement devenu la cause de sa chute en 2006 (la crainte de voir le pays devenir un no man's land aux mains d'une internationale islamiste). Année qui vit les troupes éthiopiennes rentrer dans Mogadiscio et metttre fin à cette courte expérience de régime islamique. Addis-Abeba n'était il est vrai que le faire-valoir d'une administration Bush à la logique manichéenne et ne s'encombrant pas des subtilités du marigot politique somalien. La nuit, tous les chats sont gris. C'est bien connu. Les troupes de l'occupant sont depuis reparties, sans rien résoudre. Et les islamistes radicaux (milices Al-Shabab en tête, ces dernières s'étant depuis jurées de rendre gorge aux mécréants, en Somalie comme à l'étranger) qui ont souvent payé le prix fort de la résistance à l'envahisseur font plus que jamais figure aux yeux d'une frange importante de la population de nationalistes déterminés à rétablir l'ordre et la cohésion sociale. Leur précédent bilan est le meilleur des arguments. Et l'embarras moral lié à la pratique de la lapidation, du sectionnement des mains pour menus larcins, la soumission de la femme au diktat masculin et autres moeurs moyenâgeuses n'a que peu de poids face à la hantise du vide et de l'anarchie. Pendant ce temps, les combats entre différentes factions ont repris de plus belle…

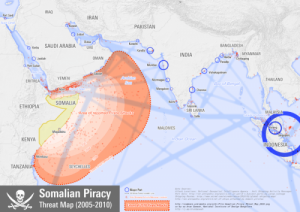

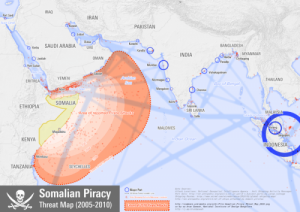

La piraterie : La piraterie en Somalie a défrayé la chronique au cours des dernières années, rejetant presque en arrière-plan aux yeux du grand public les autres fléaux touchant le pays (chaos, luttes claniques et islamisme, déjà évoqués plus haut). Il est vrai aussi que ces flibustiers des temps modernes s'attaquent principalement aux navires marchands internationaux qui croisent au large des côtes somaliennes. Autrement dit aux intérêts économiques et stratégiques bien compris des grandes puissances ; ce qui explique la large couverture médiatique du phénomène. La plupart des téléspectateurs a plus ou moins encore vaguement en mémoire ces images de pirates audacieux s'approchant en haute mer et à vive allure de gigantesques vaisseaux, lançant des cordes sur les ponts, grimpant à bord lourdement armés et menaçants, prenant des équipages entiers en otage et ne les libérant qu'une fois la lourde rançon versée en liquide. Ce genre d'équipée fantastique captive toujours l'imagination populaire et des forban somaliens tels que Abshir Boyah, Abdul Hassan ou Garaad Mohammed ont aujourd'hui acquis une réputation qui les rapprochent de leurs "illustres" prédécesseurs qu'étaient les Jean Bart et autres frères Barberousse.

Mais sauf exception, on ne devient jamais pirate par simple goût du défi à l'autorité. Nécessité fait loi et les anciens pêcheurs devenus bandits de haute mer le diront mieux que quiconque. L'économiste Samir Amin, dans un article intitulé "Y a-t-il une solution aux problèmes de la Somalie ?" résume fort bien cette délicate situation : "Sans doute la piraterie dans l’Océan Indien fait-elle désormais problème. Encore doit-on rappeler ici – ce qui n’est jamais dit dans les médias dominants – que cette piraterie vient en réponse à une autre qui l’a précédé. Le pillage des ressources halieutiques et leur destruction par la pollution de l’Océan Indien désormais sans restriction faute d’Etat somalien pour faire respecter les lois internationales. Les populations somaliennes de pêcheurs, qui en sont les victimes, n’avaient alors guère d’autre alternative que de se livrer à leur tour à la piraterie".

Aire de la menace pirate somalienne

Le journaliste Jeffrey Gettleman (précédemment cité), correspondant fréquent en Somalie, ne dit pas autre chose dans son article "The Pirates Are Winning!". Il est bon de rappeler que la piraterie somalienne a prospéré d'autant plus aisément que trois conditions idéales étaient réunies : l'anarchie, une profusion d'armes (héritage de la guerre froide) et une côte de 3000 km débouchant dans le Golfe d'Aden, fréquenté par plus de 20.000 navires annuellement. Enfin, contrairement à d'autres Etats également touchés par la piraterie tels que le Nigeria et l'Indonésie, les pirates de la Corne africaine disposent d'un immense hinterland où ils peuvent se replier sans difficulté, à l'abri de toutes représailles et avec le total soutien d'une population qui profite de leurs largesses. La partie est cependant devenue plus ardue, armateurs et grandes nations coordonnant désormais leurs efforts (l'opération Atalante de l'Union Européenne est la principale réponse militaire et diplomatique à ce jour) pour lutter contre la piraterie. Avec un succès tout relatif : selon des informations récentes fournies par le International Maritime Bureau, le taux de "succès" dans la prise de contrôle de vaisseaux par des pirates somaliens est passé de 12.1% à 11.6% entre 2009 et 2010. Mais la même étude constate également que les attaques de pirates ont progressé de 8.4% sur la même période. Et aussi longtemps que l'obtention de juteuses rançons sera infiniment plus lucrative que les chiches revenus dégagés par une capricieuse pêche, il est raisonnable de penser que les pirates somaliens continueront à prendre tous les risques pour décrocher le jackpot.

Les motifs d'espoir

Alors la Somalie, terre damnée ? Dans les circonstances actuelles et après énumération des calamités touchant le pays, cela y ressemble fort. Et pourtant, s'arrêter à cela constituerait une erreur. Plus encore, une faute. Car les motifs d'espoir existent. Dans les zones rurales, loin du fracas des armes et des querelles de pouvoir des seigneurs de guerre, les populations se sont réorganisées, réactivant leurs précédentes lois coutumières et vivant tant bien que mal, mais dignement et en paix. La diaspora somalienne, constituée par les vagues successives d'exilés ayant souvent tout perdu, est aujourd'hui une puissante et entreprenante communauté forte d'environ 1.5 millions de personnes. Connaissant parfois de brillants succès économiques dans ses nouvelles contrées d'accueil (Afrique de l'Est, Europe, Amérique du Nord), elle contribue par ses transferts d'argent aux parents restés sur place et par ses investissements à maintenir debout, envers et contre tout, une nation qui à l'image du roseau de la fable "plie mais ne rompt pas". Et aussi incroyable que cela puisse paraître, dans un pays où tout semble s'être effondré, certains secteurs économiques sont florissants. Les télécoms en sont le meilleur exemple. Il n'en faut pas plus pour que certains commentateurs qualifient la Somalie de "relatif succès économique". A voir quand même ; tout est dans la mesure et l'appréciation.

En revanche, et sans faire abstraction de l'épineuse question liée à la partition de fait du pays, le jugement porté à l'égard de l'expérience du Somaliland depuis l’auto-proclamation de son indépendance en 1991 est quant à lui assurément positif. Ayant eu à faire face aux mêmes maux que le reste du pays, le Somaliland a réussi en grande partie grâce à sa faculté à faire habilement jouer les structures de concertation claniques pour parvenir à une solution globale, satisfaisant toutes les parties. Ces organes coutumiers sont dès lors devenus la solution plutôt que le problème, travaillant main dans la main avec l'Etat. Une leçon majeure pour le futur, à l'heure de réfléchir à de possibles solutions.

Prospective

Les solutions justement. Autant tout le monde s'accorde sur le diagnostic et les symptômes du mal somalien, autant le traitement à prescrire au patient fait l'objet de recommandations et d'avis divers. A l'image de la médecine, la politique est un art, non une science exacte. Samir Amin, dans son article évoqué plus haut, considère les parties somaliennes en présence (islamistes et seigneurs de guerre) comme impuissantes dans leur capacité à proposer une solution constructive sur le long terme. Il estime en revanche que les pays de la sous-région auront un rôle majeur à jouer dans le devenir de la Somalie, à commencer par le plus grand d'entre eux : l'Ethiopie. Autre analyse, autre préconisation, celle de Bronwyn Brutton. Ce spécialiste américain des questions africaines au Council on Foreign Relations est l'auteur d'un rapport intitulé "Somalia, a new approach" dans lequel il préconise le "désengagement constructif" (constructive disengagement) à l'égard de la Somalie. En clair, observer attentivement la situation du pays mais sans y prendre part, la seule exception ne pouvant être qu'une menace terroriste réelle. Ce qui n'est pas le cas présentement, les craintes des Etats-unis sur les supposées liens entre les islamistes somaliens et Al-Qaïda étant selon lui excessives, voire injustifiées. En revanche, en cas de menace avérée, frapper vite et fort. On l'aura bien compris : voilà une approche de pure realpolitik, centrée exclusivement sur les intérêts américains et que l'on traduira lapidairement par un "débrouillez-vous, je m'en lave les mains". Cette recommandation ne saurait donc être considérée comme satisfaisante.

Aucune solution digne de ce nom ne doit reposer aussi largement sur la contingence extérieure (Samir Amin), ni tomber dans un cynisme aussi étroit de grande puissance (Bronwyn Brutton). L'expérimentation réussie du Somaliland, basée sur la reconnaissance des structures claniques traditionnelles et sur la nécessité absolue de les inclure dans la recherche d'une entente globale, est à mon sens la plus belle démonstration qu'une solution nationale peut être obtenue. Solution qui s'obtiendra probablement avec une aide étrangère, mais uniquement en complément à une dynamique autochtone qui doit rester maîtresse chez elle. Et si la résolution du problème doit passer par l'inclusion au sein du gouvernement d'éléments islamistes modérés (c'est déjà le cas dans l'actuel gouvernement) et de seigneurs de guerre jouant le jeu, qu'il en soit ainsi. C'est une solution très imparfaite mais qui a l'avantage d'être immédiatement praticable. L'heure est à la reconstruction sommaire d'un Etat tant soit peu effectif, pas à la recherche d'un énième raffinement politique au sein d'une république idéale. Une approche pragmatique du cas somalien, expurgée de tout idéalisme et de bons sentiments, mais qui n’empêche pas de regarder vers l'avenir.

Une fois l'Etat définitivement consolidé et normalisé, les querelles du passé devenues caduques et la nation enfin remise en ordre de marche, les somaliens pourront regarder dans le rétroviseur de leur passé et s'interroger, interloqués, sur cette période sombre de leur histoire. A ce moment précis de l'Histoire, dans le pire exemple de désordre et de violence que le continent ait autrefois connu, l'exhortation à l'adresse de l'Afrique de se doter de "fortes institutions et non d'hommes forts" chère à Barack Obama sera devenue réalité. Le chemin est encore long, mais du moins l'horizon est-il fixé.

Jacques Leroueil

Depuis de nombreuses années, la Somalie est plongée dans un conflit à ce point complexe qu’on ne parvient pas à le juguler, ni même à le contenir. Ce conflit est si complexe et aux multiples facettes que le géographe et professeur émérite Alain Gascon s’interroge en ces termes : «Quelle(s) étiquette(s) apposer sur le(s) conflit(s) en Somalie : guerre civile, conflits de clans, guerre des gangs, jihad, séparatismes, éleveurs contre agriculteurs, lutte de « la croix contre le croissant », guerre contre le terrorisme ? Toutes sans doute. En effet, au cours de l’enchaînement tragique qui a abouti à la catastrophe actuelle, les affrontements ont, tour à tour et simultanément, pris toutes ces significations »[1]

Depuis de nombreuses années, la Somalie est plongée dans un conflit à ce point complexe qu’on ne parvient pas à le juguler, ni même à le contenir. Ce conflit est si complexe et aux multiples facettes que le géographe et professeur émérite Alain Gascon s’interroge en ces termes : «Quelle(s) étiquette(s) apposer sur le(s) conflit(s) en Somalie : guerre civile, conflits de clans, guerre des gangs, jihad, séparatismes, éleveurs contre agriculteurs, lutte de « la croix contre le croissant », guerre contre le terrorisme ? Toutes sans doute. En effet, au cours de l’enchaînement tragique qui a abouti à la catastrophe actuelle, les affrontements ont, tour à tour et simultanément, pris toutes ces significations »[1]

Dollo Ado concentre cinq camps de réfugiés situé dans la région somalienne de l’Ethiopie à seulement 200 kilomètres de la frontière avec la Somalie. L'endroit est inhospitalier, au milieu de routes poussiéreuses et de températures qui atteignent des pics considérables. La population des cinq camps s'élève à près de 200 000 personnes. Plus de 4 000 ont été enregistrés entre janvier et février 2013. Environ 150 à 200 nouvelles arrivées sont enregistrées tous les jours, avec notamment beaucoup de femmes et d'enfants.

Dollo Ado concentre cinq camps de réfugiés situé dans la région somalienne de l’Ethiopie à seulement 200 kilomètres de la frontière avec la Somalie. L'endroit est inhospitalier, au milieu de routes poussiéreuses et de températures qui atteignent des pics considérables. La population des cinq camps s'élève à près de 200 000 personnes. Plus de 4 000 ont été enregistrés entre janvier et février 2013. Environ 150 à 200 nouvelles arrivées sont enregistrées tous les jours, avec notamment beaucoup de femmes et d'enfants.

Le 16 octobre dernier,

Le 16 octobre dernier,  Outre les arguments légaux, l’intervention kenyane est hautement incertaine du strict point de vue militaire, et

Outre les arguments légaux, l’intervention kenyane est hautement incertaine du strict point de vue militaire, et