Cet article est le premier d’une série de trois articles sur la sécurité en Afrique. Après ce panorama sur les conflits armés en 2013, nous nous intéresserons au concept de « sécurité humaine » et à la manière dont les pouvoirs publics développent des politiques de protection des civils face aux nouvelles menaces sécuritaires. Enfin, nous verrons quels sont les défis majeurs pour l’année 2014 en matière de résolution des conflits.

Depuis le début des années 2000, les guerres sont en recul en Afrique. Le continent n’est plus cette terre de chaos et de violences brutales que certains journaux se plaisent encore à décrire : le niveau général de démocratie et de développement économique s’est amélioré et des mécanismes de résolution des conflits ont émergé, permettant une baisse régulière du nombre des conflits.

Depuis le début des années 2000, les guerres sont en recul en Afrique. Le continent n’est plus cette terre de chaos et de violences brutales que certains journaux se plaisent encore à décrire : le niveau général de démocratie et de développement économique s’est amélioré et des mécanismes de résolution des conflits ont émergé, permettant une baisse régulière du nombre des conflits.

2013 aura tout de même été une année turbulente sur le continent, et les questions de sécurité ont souvent occupé une place centrale dans les réunions internationales. Quelles grandes tendances peut-on dégager ?

Le problème des périphéries oubliées

Depuis quelques années, la nature de la violence sur le continent a changé assez radicalement. La majorité des conflits ne sont plus des « grandes guerres » : ils n’ont plus pour enjeu le contrôle de l’État, mais se déroulent aux confins de l’État, dans des périphéries peu ou mal gouvernées. Dans une Afrique de plus en plus urbanisée, l’État a tendance à concentrer son attention et ses efforts de développement sur la capitale et les grands centres urbains. La division coloniale entre la « partie utile » et le reste du pays reste encore d’actualité. Des pans entiers du territoire national, souvent pauvres en ressources, sont totalement laissés pour compte, oubliés par un État qui a renoncé jusqu’à ses fonctions les plus basiques de maintien de l’ordre et de la sécurité. Dès lors, il n’y a rien d’étonnant à voir émerger des mouvements de contestation, qui se nourrissent du sentiment de marginalisation des populations.

Parfois, le régime au pouvoir est tellement sclérosé que ces mouvements finissent par atteindre la capitale et prendre le contrôle de l’État. En République centrafricaine, la coalition rebelle de la Séléka, partie des régions reculées de la Vakaga et de la Haute-Kotto au nord-est, a pu arriver jusqu’à Bangui sans rencontrer d’opposition. Mais le plus souvent, c’est à un niveau local que ces conflits se jouent. La rareté des ressources crée des tensions entre les différentes communautés (entre agriculteurs et éleveurs, ou entre groupes ethniques), que l’État ne peut pas réguler puisqu’il a laissé s’installer un vide sécuritaire. Là où la présence de l’État permettrait de canaliser ces conflits, son absence laisse la porte ouverte à leur aggravation. En 2013, des incidents meurtriers ont ainsi éclaté aux confins de plusieurs États : l’Algérie, le Cameroun, l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, la Libye, le Mali, le Mozambique, le Nigéria, le Sénégal…

Du rebelle au trafiquant-terroriste : les nouveaux acteurs de la violence

Si la nature de la violence a changé, les acteurs de la violence ont également évolué au cours des dernières années. En 2003, les salafistes algériens du GSPC organisaient leur première prise d’otages au Sahel. Dix ans plus tard, leur action a fait des émules, les groupes se sont multipliés, et le phénomène du terrorisme, auparavant relativement inconnu du continent africain, est devenu une préoccupation centrale. Ces groupes sont à la fois internationaux et locaux : ils partagent l’idéologie du jihad et leurs militants collaborent régulièrement en profitant des difficultés des États africains à contrôler leurs frontières. Mais leur montée en puissance est aussi étroitement liée au problème des périphéries oubliées : Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et le MUJAO au Sahel, Ansaru et Boko Haram au nord du Nigéria, Al-Shabaab en Somalie, ont chacun profité de la faiblesse des États et d’un sentiment de marginalisation vis-à-vis du pouvoir central pour prendre pied dans ces régions périphériques et s’implanter dans le tissu social local. Ne voir en eux que des groupes étrangers aux connexions mondiales serait une erreur : ils auraient déjà été éliminés s’ils n’avaient pas trouvé un réel écho auprès des populations locales

En 2013, ces groupes ont perdu du terrain, mais ils ont prouvé à maintes reprises qu’ils n’avaient pas besoin d’administrer un territoire pour conserver leur pouvoir de nuisance. Au Nord-Mali, AQMI, Ansar Dine et le MUJAO ont perdu le contrôle de Gao, Kidal et Tombouctou après l’opération Serval, mais leurs militants rôdent toujours dans la région et continuent d’organiser des attentats ; au Nigéria, malgré un couvre-feu et une campagne de contre-insurrection brutale (responsable de centaines de victimes civiles), l’armée n’est pas parvenue à stopper les attaques de Boko Haram, responsables de plus de 1 200 morts en 2013. Avec l’attaque du 21 septembre contre le centre commercial de Westgate à Nairobi (67 victimes), Al-Shabaab a démontré sa capacité à mener des opérations spectaculaires contre des intérêts étrangers au-delà des frontières.

À côté des groupes terroristes, d’autres acteurs transnationaux ont profité des problèmes de gouvernance des États africains pour prospérer. Les actes de piraterie sont en baisse au large des côtes somaliennes, mais n’ont jamais été aussi élevés dans le Golfe de Guinée ; et malgré les efforts des brigades anti-stupéfiants, la cocaïne latino-américaine continue de transiter en masse par les côtes ouest-africaines et le Sahel et génère toujours d’énormes profits illicites.

Les principaux foyers d’instabilité

La fin d’année a vu une amélioration plutôt inespérée dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). En novembre 2012, les rebelles du M23 avaient mis en déroute l’armée congolaise (FARDC) et saisi la ville de Goma ; un an plus tard, ce sont des troupes congolaises plus disciplinées qui ont pris leur revanche, avec l’appui de la nouvelle Brigade d’Intervention des Nations Unies. Le M23 a déposé les armes, et même si une vingtaine de groupes armés sont encore actifs dans les Kivus et qu’il reste de nombreux efforts à faire pour améliorer la gouvernance et l’état de droit en RDC, la situation ouvre des perspectives intéressantes pour la paix dans les Grands Lacs.

2013 a confirmé le déplacement du centre de gravité des conflits vers la bande sahélo-saharienne. Le Sahel a concentré l’attention cette année, avec une évolution plutôt positive : au 1er janvier 2013, qui aurait parié sur la reconquête des régions du nord, l’élection d’un nouveau président et la chute précipitée du capitaine Sanogo ? Toutefois, beaucoup reste encore à faire : les négociations avec les groupes armés (MNLA, HCUA et MAA) sont au point mort et le Nord-Mali a connu ces derniers mois des violences sporadiques.

En Centrafrique, une spirale dramatique s’est enclenchée depuis la chute de François Bozizé en mars : la coalition hétéroclite de la Séléka s’est fragmentée, les rebelles se sont reconvertis en bandits armés, et le conflit a pris une tournure religieuse à partir de septembre lorsque des milices chrétiennes, les « anti-Balaka », ont pris les armes pour se venger des exactions et des pillages des ex-combattants, en majorité musulmans. En une seule semaine début décembre, l’ONU a compté plus de 600 victimes et 150 000 déplacés.

L’indépendance du Sud-Soudan en 2011 devait mettre un terme à plusieurs décennies de violences, mais depuis le conflit s’est au contraire complexifié. Malgré un rapprochement entre Khartoum et Juba, l’insoluble question de la frontière autour des zones pétrolières et de la répartition des revenus pétroliers continue d’empoisonner les relations entre le Soudan et le Sud-Soudan. Chacun accuse l’autre d’armer en sous-main des milices sur son territoire. De plus, les deux régimes sont chacun fragilisés par des mouvements de contestation internes : à Khartoum, des manifestations ont été violemment réprimées en septembre, faisant 200 morts ; à la mi-décembre, des violences ont éclaté à Juba après que le président Salva Kiir a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d’État orchestrée par son ancien vice-président et désormais rival politique Riek Machar.

Les « solutions africaines aux problèmes africains », un concept à la peine

L’année 2013 a débuté avec une intervention française au Mali (l’opération Serval) et s’est achevée avec une intervention française en Centrafrique (l’opération Sangaris), couplée à un sommet sur la Paix et la Sécurité en Afrique organisé à … Paris. Bien plus qu’un retour en force de la « Françafrique » (contre laquelle François Hollande a pris plus de mesures que tous ses prédécesseurs), ces trois évènements témoignent de la difficulté à mettre en pratique le concept de « solutions africaines aux problèmes africains ».

Depuis une quinzaine d’années, la formule ressurgit à chaque nouveau conflit, de la bouche des dirigeants occidentaux comme de celle de leurs homologues africains, et le sommet de Paris n’a pas fait exception. Sa mise en pratique est pourtant bien loin de répondre aux espérances de la génération des panafricanistes des années 1990 qui voyaient dans ces « solutions africaines » un outil d’émancipation, une rupture vis-à-vis du paternalisme occidental. En somme, les « solutions africaines » devaient être la clé d’une « renaissance » du continent ; or, la formule sonne au contraire de plus en plus creux, et l’année écoulée appelle donc à un regard plus réaliste.

Côté occidental, si la formule est aussi populaire à Washington, Londres, Paris ou Berlin, c’est avant tout parce qu’elle épargne à ces pays de trop lourdes responsabilités lorsqu’un conflit ne les intéresse pas particulièrement ou qu’elles n’ont pas les moyens de s’y impliquer. Depuis le génocide du Rwanda, dire que l’on ne veut pas se mêler à un conflit africain est devenu tabou ; alors à la place, on dit qu’il faut privilégier des « solutions africaines ». Utile.

Côté africain, deux problèmes se posent. Le premier concerne la capacité des armées africaines : les équipements sont vétustes et insuffisants, les troupes peu entraînées et les récentes opérations militaires des armées même les plus aguerries – l’aventure hasardeuse de l’armée sud-africaine en Centrafrique pour défendre le régime en perdition de Bozizé ou la contre-insurrection brutale et peu efficace des troupes nigérianes contre Boko Haram – n’incitent guère à l’optimisme.

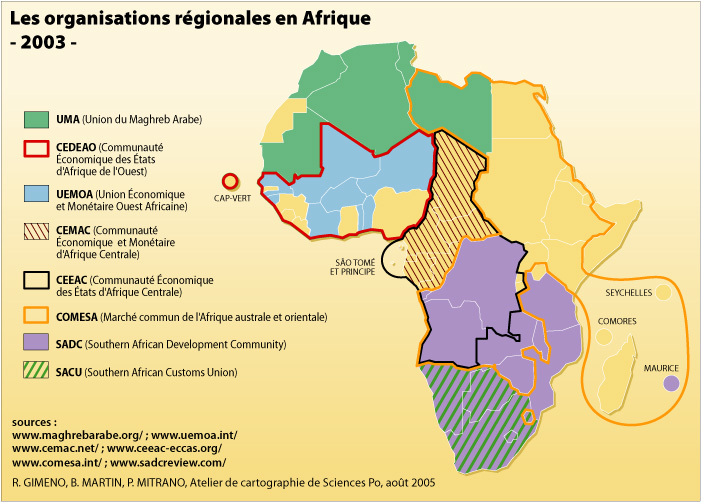

Deuxièmement, l’idée même de « solution africaine » est remplie d’incertitudes et de contradictions. Qu’est-ce qu’une « solution africaine », et pourquoi devrait-elle être systématiquement appréciée par tous les États concernés par un conflit ? Il serait naïf de croire que les 54 pays du continent, par le simple fait d’être « Africains », partagent une vision commune de la paix en Afrique. Qu’est-ce qu’une « solution africaine » au problème de la Somalie ? Une intervention kenyane, qui menace les ambitions régionales de l’Éthiopie ? Ou une intervention éthiopienne, qui heurte les intérêts du Kenya ? Dans le cas du Mali, la « solution algérienne » – négocier avec les groupes armés du Nord pour isoler les terroristes d’AQMI – s’opposait à la « solution de la CEDEAO », partisane d’une intervention militaire… Et au sein même de l’organisation ouest-africaine, les pays francophones craignaient qu’une opération menée par la CEDEAO ne permette au poids-lourd régional anglophone, le Nigéria, d’étendre son influence vers le Sahel. À vouloir écarter le gendarme nigérian, c’est finalement une solution non-africaine, celle du « gendarme français », qui s’est imposée.

Les « solutions africaines aux problèmes africains » font donc partie de ces concepts « tendances », avec lesquels on ne peut pas vraiment être en désaccord, mais à partir desquels il est quasiment impossible d’arriver à un programme d’actions concrètes. Finalement, la formule résonne surtout comme un cri d’encouragement à l’intention des gouvernements africains : « intéressez-vous aux problèmes de votre continent ! ». Sa vertu principale est d’appeler à une prise de responsabilité et à un leadership africain.

2014 : le défi du leadership ?

Or, c’est justement là, sur cette question du leadership, que le bât blesse : il n’y a toujours aucun État capable d’assumer un rôle de leader continental sur les questions de sécurité. Les deux candidats naturels – l’Afrique du Sud et le Nigéria – peinent à convaincre. Le premier a une diplomatie bruyante, mais pas toujours cohérente, comme l’a montré le scandale des militaires en Centrafrique ; le second a trop de mal avec ses propres problèmes sécuritaires internes (Boko Haram, le delta du Niger) pour donner l’exemple et impulser une dynamique. Les trois autres plus gros contributeurs au budget de l’Union africaine ne sont guère plus satisfaisants : l’Algérie a été dépassée par les évènements au Sahel ; et comme le Nigéria, on ne peut pas attendre beaucoup de la Libye et l’Égypte tant qu’elles n’auront pas réglé leurs crises politiques internes. D’autres États sont actifs à un niveau régional, comme le Burkina Faso et le Tchad dans le Sahel ou l’Éthiopie dans la Corne de l’Afrique, mais leur engagement est plus limité dès lors que leurs intérêts ne sont pas directement concernés.

Depuis la formation de l’Union africaine en 2002, des progrès considérables ont été réalisés sur le plan institutionnel pour former un cadre africain de résolution des conflits. Pour ceux qui seraient tentés de se satisfaire de ces avancées, 2013 aura constitué un utile appel à la vigilance : beaucoup reste encore à faire en 2014 et dans les années à venir pour éviter que ces institutions ne deviennent des coquilles vides, comme beaucoup d’autres dans l’histoire du continent.

Voilà maintenant six semaines que Muhammadu Buhari a officiellement pris le pouvoir au Nigéria, après une élection historique. Le Major-Général a d’ores et déjà relevé un premier défi, et non pas des moindres : mettre fin à la domination du People’s Democratic Party (PDP), sans rival depuis l’instauration de la Quatrième République en 1999, et défaire un candidat au portefeuille largement mieux fourni pour conduire le Nigéria vers la première alternance démocratique de son histoire.

Voilà maintenant six semaines que Muhammadu Buhari a officiellement pris le pouvoir au Nigéria, après une élection historique. Le Major-Général a d’ores et déjà relevé un premier défi, et non pas des moindres : mettre fin à la domination du People’s Democratic Party (PDP), sans rival depuis l’instauration de la Quatrième République en 1999, et défaire un candidat au portefeuille largement mieux fourni pour conduire le Nigéria vers la première alternance démocratique de son histoire.

Depuis le début des années 2000, les guerres sont en recul en Afrique. Le continent n’est plus cette terre de chaos et de violences brutales que certains journaux se plaisent encore à décrire : le niveau général de démocratie et de développement économique s’est amélioré et des mécanismes de résolution des conflits ont émergé, permettant une baisse régulière du nombre des conflits.

Depuis le début des années 2000, les guerres sont en recul en Afrique. Le continent n’est plus cette terre de chaos et de violences brutales que certains journaux se plaisent encore à décrire : le niveau général de démocratie et de développement économique s’est amélioré et des mécanismes de résolution des conflits ont émergé, permettant une baisse régulière du nombre des conflits.

Ce samedi 12 octobre, les chefs d’État du continent se retrouvent à Addis-Abeba pour un sommet extraordinaire de l’Union africaine. L’enjeu de la réunion : débattre d’un éventuel retrait des pays africains de la Cour pénale internationale (CPI).

Ce samedi 12 octobre, les chefs d’État du continent se retrouvent à Addis-Abeba pour un sommet extraordinaire de l’Union africaine. L’enjeu de la réunion : débattre d’un éventuel retrait des pays africains de la Cour pénale internationale (CPI).

La justice à tout prix, ou le degré zéro de la politique

La justice à tout prix, ou le degré zéro de la politique

Le 22 août 2013, Robert Mugabe a été officiellement réinvesti à la tête de l’Etat du Zimbabwe. Jour déclaré férié, chomé et payé! A 89 ans, Mugabe débute donc un septième mandat et devrait gouverner le pays jusqu’en 2018 – au moins. Il ne lui restera alors plus que deux ans à tenir pour dépasser

Le 22 août 2013, Robert Mugabe a été officiellement réinvesti à la tête de l’Etat du Zimbabwe. Jour déclaré férié, chomé et payé! A 89 ans, Mugabe débute donc un septième mandat et devrait gouverner le pays jusqu’en 2018 – au moins. Il ne lui restera alors plus que deux ans à tenir pour dépasser  Au début de l’année, dans l’enthousiasme général consécutif à la libération du Nord-Mali, les autorités de transition annonçaient la tenue d’élections en juillet, destinées à tourner pour de bon cette page sombre de l’histoire malienne. Depuis, l’enthousiasme a laissé la place au scepticisme et à l’inquiétude : est-il vraiment réaliste de vouloir organiser un scrutin national dans un délai aussi court ? Des doutes qui s’immiscent même parmi les candidats : ainsi, Tiébilé Dramé, candidat du PARENA (et par ailleurs responsable des négociations de Ouagadougou avec le MNLA ces derniers mois), a déposé en début de semaine une

Au début de l’année, dans l’enthousiasme général consécutif à la libération du Nord-Mali, les autorités de transition annonçaient la tenue d’élections en juillet, destinées à tourner pour de bon cette page sombre de l’histoire malienne. Depuis, l’enthousiasme a laissé la place au scepticisme et à l’inquiétude : est-il vraiment réaliste de vouloir organiser un scrutin national dans un délai aussi court ? Des doutes qui s’immiscent même parmi les candidats : ainsi, Tiébilé Dramé, candidat du PARENA (et par ailleurs responsable des négociations de Ouagadougou avec le MNLA ces derniers mois), a déposé en début de semaine une