Étiquette : terrorisme

L’Etat de droit a-t-il régressé en 2016 ?

L’Afrique a connu une année 2016 mouvementée sur le plan politique. Entre l’organisation de plusieurs scrutins électoraux et la lutte contre le terrorisme, la solidité des institutions des pays concernés a été testée. L’état de droit a-t-il été impacté par ces différents évènements ? En fonction des situations prévalant dans chaque pays, le sort réservé aux droits humains et au respect de la constitution n’a pas été le même. Le rapport annuel de Human Right Watch (HRW) nous donne des éléments intéressants à analyser.

L’Afrique a connu une année 2016 mouvementée sur le plan politique. Entre l’organisation de plusieurs scrutins électoraux et la lutte contre le terrorisme, la solidité des institutions des pays concernés a été testée. L’état de droit a-t-il été impacté par ces différents évènements ? En fonction des situations prévalant dans chaque pays, le sort réservé aux droits humains et au respect de la constitution n’a pas été le même. Le rapport annuel de Human Right Watch (HRW) nous donne des éléments intéressants à analyser.

Le Burundi et l’enlisement de la crise.

Au Burundi, la crise politique, qui a débuté en 2015 suite au refus du président sortant Pierre Nkurunziza de ne pas briguer un nouveau mandat, s’est poursuivie en 2016. A la suite de sa réélection, des affrontements meurtriers se sont déroulés entre les partisans de l’opposition et les forces de sécurité soutenues par des regroupements de jeunes proches du pouvoir en place.

Le régime en place n’a pas hésité à instrumentaliser les voies de droit afin d’arrêter le maximum de partisans de l’opposition. Plusieurs procédures judiciaires ont été enclenchées sur la base d’éléments peu fiables. D’autres procédures ouvertes contre les forces de l’ordre ou les agents de renseignement proches du pouvoir, ont été bafouées ou biaisées afin de disculper les éventuels responsables.

Selon le rapport annuel de HRW, plus de 325000 burundais ont fui le pays vers les pays voisins depuis le début de la crise.

La situation dans ce pays de l’Afrique de l’est est de plus en plus inquiétante. Ces dernières semaines, des propos flirtant avec des intentions génocidaires, émanant d’éminentes personnalités du pouvoir ont ramené le pays à la tragique nostalgie des heures les plus sombres qu’a connues cette région en 1994.

Le Nigéria, entre justice et lutte contre le terrorisme

Le Nigéria est loué par l’ONG HRW pour sa société civile et ses médias puissants et influents, qui jouent un rôle majeur dans la responsabilisation de la fonction publique du pays face au cancer qu’est la corruption. Cependant, HRW dénonce la rédaction de certains projets de loi qui pourraient porter un frein à l’activité des organismes de la société civile ; ces dernières constituant une menace pour le gouvernement. C’est le cas par exemple du projet de loi (. Bill to Prohibit Frivolous Petitions and Other Matters Connected Therewith .) introduit au Sénat en décembre 2015 et qui vise spécifiquement les utilisateurs des réseaux sociaux et médias électroniques.

Sur le plan sécuritaire, un rapport des autorités dénonce la recrudescence des exécutions arbitraires commises par les forces de sécurité. Une commission publique instituée par le gouvernement a, par exemple, demandé que les soldats responsables du meurtre de plus de 300 membres du mouvement islamique du Nigéria dans l’Etat de Kaduna soient déférés devant la justice. La lutte contre le terrorisme islamiste incarnée par la secte Boko Haram est la principale raison de l’utilisation de plus en plus importante de moyens illégaux par les forces de sécurité. Le gouvernement pourrait-il dans ce contexte enclencher un combat judiciaire à l’encontre de ces hommes et femmes en uniforme, censés affaiblir Boko Haram ? Avoir de l’optimisme pour la poursuite objective de ces enquêtes, relèverait d’une relative naïveté.

La RDC et son président « sortant par intérim »

Le mandat constitutionnel du président Kabila est arrivé à terme le 16 décembre 2016 sans que son remplaçant ne soit connu, faute d’organisation d’élections présidentielles. Le président sortant s’est donc maintenu au pouvoir malgré l’opposition de la majeure partie de la classe politique. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l’ordre et de jeunes congolais demandant le départ du président Kabila. Mais pouvait-il réellement partir ?

L’opposant historique Etienne Tshisekedi avait appelé les populations à une « résistance pacifique » sans pour autant expliquer ce qu’il voulait dire en ces termes. Un accord a finalement été conclu après d’âpres négociations entre le pouvoir et l’opposition sous la supervision du clergé catholique. Les acteurs se sont mis d’accord sur un certain nombre de points clés. D’autres points, bien que faisant partie de l’accord, posent toujours problème. C’est le cas de la date des échéances électorales que l’opposition voudrait organiser au plus tôt. Au niveau de la mouvance présidentielle, on persiste à dire que des élections libres et transparentes ne peuvent être organisées avant 2018. Nous ne sommes donc pas à l’abri de nouveaux rebondissements.

Le clergé catholique a quand même le mérite d’avoir pu réunir la classe politique autour de la table avec, à la clé, une solution à l’impasse juridique et constitutionnelle causée par la non tenue des élections. Malgré ses lacunes, l’accord trouvé sous l’égide des hommes de Dieu a permis une certaine décrispation de la situation dans le pays.

La Cote d’Ivoire et le Ghana, des exemples d’avancées démocratiques

D’après le rapport de l’ONG américaine, l’impressionnant redressement économique de la Cote d’Ivoire – qui a connu plus de dix ans de conflit armé – a favorisé « une amélioration progressive de l’état de droit et de la réalisation des droits économiques et sociaux ».

L’événement symbolique de cette avancée reste sans ambages l’adoption d’une nouvelle constitution et le passage à la 3ème République. Cette nouvelle constitution, bien que critiquée par l’ONG pour sa vocation « hyper présidentielle », a supprimé la fameuse disposition relative à la nationalité. Disposition de la discorde qui a porté les germes des dix années de conflits ayant secoué ce pays.

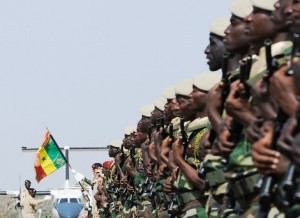

Cependant, ces derniers jours, des mutineries d’une partie des corps habillés ont mis sur la scène publique l’une des faiblesses institutionnelles du pays. Il s’agit de la place réservée au pouvoir militaire dans la structure institutionnelle. Cette mutinerie pose un problème plus général en Afrique qui est celui du pouvoir effectif des forces armées dans nos institutions ; sujet traité par l’Afrique Des Idées au cours de l’année écoulée.

Enfin, la dernière élection présidentielle au Ghana a abouti à une alternance. Le président sortant John Mahama a été battu par l’historique opposant au NDC[1] ( National democratic congress), le chef du New Patriotic Party( NPP), Nana Akufo Addo. Ces élections, qui se sont déroulées dans la plus grande transparence, ont démontré encore une fois la solidité institutionnelle de ce pays. Le Ghana se hisse de plus en plus dans la lignée des grandes nations africaines réussissant l’épreuve de la sempiternelle équation de l’alternance pacifique en Afrique.

Giani GNASSOUNOU

[1] Le parti du président sortant John Mahama qui avait lui-même succédé à John Attah Mills après son décès.

Eradiquer la menace terroriste au Nigéria par la coopération régionale: nécessité et moyens d’actions

La présente note d’analyse s’intéresse aux initiatives nationales et régionales de lutte contre le terrorisme au Nigéria. Elle établit le constat selon lequel la menace terroriste incarnée par la secte Boko Haram résulte de défaillances dans la gestion par l’Etat d’une secte religieuse ayant un fort ancrage local. La secte Boko Haram est analysée comme un mouvement religieux dont les actions se sont radicalisées au fil des années en réponse aux prises de position et de décision des dirigeants locaux et fédéraux nigérians. L’internationalisation de ses attaques en Afrique de l’Ouest et du Centre justifie la détermination des États de ces sous-régions à mener des actions concertées en vue d’aboutir à son éradication. L’auteur analyse ensuite comment « la responsabilité de protéger » pourrait fonder l’organisation de l’action défensive et offensive régionale contre Boko Haram. Lisez l’intégralité de ce Policy Brief.

La présente note d’analyse s’intéresse aux initiatives nationales et régionales de lutte contre le terrorisme au Nigéria. Elle établit le constat selon lequel la menace terroriste incarnée par la secte Boko Haram résulte de défaillances dans la gestion par l’Etat d’une secte religieuse ayant un fort ancrage local. La secte Boko Haram est analysée comme un mouvement religieux dont les actions se sont radicalisées au fil des années en réponse aux prises de position et de décision des dirigeants locaux et fédéraux nigérians. L’internationalisation de ses attaques en Afrique de l’Ouest et du Centre justifie la détermination des États de ces sous-régions à mener des actions concertées en vue d’aboutir à son éradication. L’auteur analyse ensuite comment « la responsabilité de protéger » pourrait fonder l’organisation de l’action défensive et offensive régionale contre Boko Haram. Lisez l’intégralité de ce Policy Brief.

Repenser la construction politique et socioéconomique en Afrique pour relever les défis sécuritaires

L es attentats meurtriers qui ont frappé cette année la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali entre autres ; et la fronde continuelle que mènent les extrémistes de Boko Haram dans le nord du Nigéria n’ont pas seulement ému la communauté internationale et les politiques locaux. Ils ont aussi attiré l’attention du monde universitaire et des sphères de la défense de la sécurité sur ce que l’on a vite fait d’appeler les nouveaux défis sécuritaires liés au radicalisme dans la région. Mais si le radicalisme est un nouvel outil du grand banditisme en Afrique subsaharienne, ces défis sécuritaires n’en sont pas pour autant nouveaux, ni d’ailleurs les réponses que l’on y a jusque-là apportées.

es attentats meurtriers qui ont frappé cette année la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali entre autres ; et la fronde continuelle que mènent les extrémistes de Boko Haram dans le nord du Nigéria n’ont pas seulement ému la communauté internationale et les politiques locaux. Ils ont aussi attiré l’attention du monde universitaire et des sphères de la défense de la sécurité sur ce que l’on a vite fait d’appeler les nouveaux défis sécuritaires liés au radicalisme dans la région. Mais si le radicalisme est un nouvel outil du grand banditisme en Afrique subsaharienne, ces défis sécuritaires n’en sont pas pour autant nouveaux, ni d’ailleurs les réponses que l’on y a jusque-là apportées.

Les extrémismes se nourrissent des extrêmes sociopolitiques et historiques

Il est nécessaire de définir les menaces dont il est question, et leur ampleur. L’Afrique subsaharienne est un vaste territoire de plus de six millions de kilomètres carrés habité par cinq cent millions d’âmes environ, et délimité en une vingtaine de pays à la géométrie très variable. Avec un PIB de moins de 1 600 milliards de dollars, et un PIB par habitant de 1 500 dollars (statistiques de la Banque Mondiale, 2015) la région a connu une croissance économique certes inégale selon les pays mais globalement positive (5-7% en moyenne de 2005 à 2015) et marquée par des mutations. Deux d’entre elles ont d’importantes conséquences au sein des populations.

La première est l’approfondissement du fossé entre les plus pauvres et les classes supérieures. Si dans certains pays comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire ou le Ghana l’on constate une émergence (quoiqu’encore timide) de classes moyennes, celle-ci ne rééquilibre pas pour autant l’arrogante différence de fortune entre des classes supérieures souvent proches des milieux du pouvoir, et une grande masse de populations vivant en dessous du seuil de pauvreté. L’explosion du secteur informel ces dernières années en est la conséquence cardinale, et, plus effrayante encore le chômage qui frappe de plein fouet les jeunes (environ 24% pour une jeunesse qui constitue 40% de la population de la région.).

La deuxième mutation qui a accompagné la croissance économique de ces dix dernières années dans la région, est l’essor des transports et des communications, incluant l’explosion et la diversification de leurs canaux. Ceci facilite certes des échanges commerciaux vitaux pour les pays, mais elle favorise aussi insidieusement l’apparition de zones grises – territoriales, légales, politiques ou idéologiques – avec une diminution relative du contrôle et de l’intervention des pouvoirs publiques, puisque ces zones grises s’installent par défaut là où les États se sont laissé dépasser par leur ère. L’exemple le plus intuitif de ce type de configuration est la vaste bande désertique du sahel qui a servi d’espace de nidification à la majorité des groupes terroristes de la région. D’autres exemples pourtant sont au moins aussi intéressants. Ils ont pour nom la faible règlementation d’internet, la propagation de rhétoriques visant à présenter les pouvoirs publics comme des adversaires ou des ennemis, la mauvaise connaissance par les pouvoirs publics des structures et valeurs sociales (tribales, claniques, systèmes de loyauté…) et de leurs populations.

Le point culminant du terrorisme en Afrique subsaharienne, souvent identifié à la sanglante hyperactivité du groupe nigérian Boko Haram, procède bien plus, de l’installation progressive de cette nouvelle donne et de son instrumentalisation par des idéologies extrêmes. Que l’on ne s’y trompe pas : le djihadiste d’Afrique subsaharienne qui se fait exploser en 2010 avait déjà ses armes et ses réseaux de ravitaillement dès les années 1980, et ceci est à peine une hyperbole. En effet l’idée souvent répétée que la chute du libyen Mouammar Kadhafi aurait ouvert à des réseaux terroristes dormants, les vannes de leur ravitaillement en armes et munition n’est que partiellement juste. Les conflits (larvés ou éclatés) qui ont secoué plusieurs pays de la région et l’intense activité criminelle (notamment dans les espaces frontaliers et dans la bande sahélienne où le contrôle étatique reste difficile) les ont nourris à une ampleur au moins égale autant en matériels qu’en hommes. Ces « ressources » ont permis l’installation de mafias dominant divers trafics (matières premières, drogues, armes…) et tirant profit de l’apparition des zones grises mentionnées ci-dessus, à une vitesse infiniment supérieure à la capacité d’adaptation des mécaniques administratives des États de la région. Ce n’est pourtant pas les réponses apportées par les États qui manquent.

Une réponse globale… pour un problème plus global qu’il n’y paraît

Depuis 2009 et les premières vagues d’attentats systématiques dont de nombreuses villes du Nigeria, du Tchad ou du Niger ont été le théâtre, les gouvernements ont progressivement investi dans la sécurité des personnes et des biens. Un investissement qui passe notamment par l’accroissement des budgets de défense nationale (lesquels, de 2010 à 2015 passent par exemple de 690 à 738 millions de dollars au Tchad ; de 115 à 194 millions de dollars au Ghana ou de 1 724 à 2 075 millions de dollars au Nigeria, selon les statistiques du SIPRI), et par la collaboration sur une base régionale, des services de police. Le dernier né de ces mécanismes de coopération policière, AFRIPOL créé sous l’égide de la Commission de l’Union africaine et basé à Alger, est attendu pour être opérationnel en 2017. Ces efforts témoignent sans doute de la bonne volonté de ces États de garantir la sécurité de leurs populations, mais encore, faire face aux défis du terrorisme dans la région. Ce qui reviendrait en priorité, à faire face aux paradoxes qui l’ont nourri et qui l’entretiennent.

D’abord et avant tout – et il n’est pas inutile de le répéter – il est urgent de couper les sources de ravitaillement des groupes terroristes concernés. Cette démarche globale nécessite que les pays de la région soldent leur histoire récente faite de conflits qui ont souvent accentué la porosité des frontières, la circulation illégale des armes et l’entretien de trafics lucratifs dans des régions entières où le contrôle étatique s’est affaibli. Depuis la fin de la deuxième guerre civile en Sierra-Leone en 2002 par exemple ; plus de 50% de jeunes Sierra-Léonais anciens enfants soldats, sont encore désœuvrés. Et au Liberia ils sont plus de 100 000 jeunes ex-combattants en attente d’insertion sociale. Ce phénomène de jeunes actifs plus ou moins aptes au maniement des armes, rendus vulnérables par le chômage et la pauvreté et exposés aux idéologies extrémistes constituent un immense vivier de recrutement et de radicalisation pour les groupes terroristes. Une enquête de la Banque mondiale réalisée en 2015 donne d’ailleurs une valeur chiffrée à l’ampleur du risque : environ 40% des jeunes personnes qui rejoignent des mouvements rebelles et terroristes seraient motivés par le manque d’emploi.

Ensuite, il est intéressant de noter que l’on ne tire pas encore suffisamment profit des particularités de la région qui pourraient servir d’outils dans la définition des politiques publiques relatives au risque terroriste. L’une des plus importantes est d’ordre territorial. D’un point de vue sociologique et eu égard au passif historique commun, la relation des populations d’Afrique subsaharienne aux frontières de leurs États est ambivalente : elle résulte de la transversalité de certains groupes ethniques, socioculturels ou religieux et entraîne en conséquence, la perception qu’au-delà de ces limites administratives, celles-ci ont les mêmes réalités et les mêmes défis en partage. Cette conception a souvent été analysée comme un frein culturel à l’expression de l’autorité de l’État et comme l’une des raisons de la difficulté de lutter contre la petite délinquance en particulier dans les zones frontalières. Elle constitue pourtant une base pertinente pour l’atteinte des objectifs de « mutualisation » du renseignement et de la coopération policière entre les États, puisqu’il est établi que plus de 70% du renseignement policier est d’origine citoyenne.

Enfin, la dimension policière et militaire de la lutte contre les terroristes paraît la plus complexe à mettre en place en raison notamment de l’extrême variabilité des théâtres d’opération probables, et de la nature même de la menace en ce qu’elle est diffuse dans un tissu populaire susceptible d’être totalement ignorant de son existence. Il paraît ainsi plus judicieux qu’elle s’exprime par un meilleur arbitrage des outils en appoint aux efforts policiers et militaire, renseignement, lutte contre la criminalité financière, renforcement de la fiabilité des états-civils… En somme, une plus ferme implantation de l’autorité des États sur la totalité de leurs territoires, ceux-ci incluant notamment les zones grises qui représentent les premières niches de terrorismes. Et il semble que la plus imprécise d’entre elles est immatérielle : internet.

Claude BIAO

Article mis en ligne le 29.09.2016

Terre ceinte : la résistance intellectuelle face au terrorisme

Terre ceinte. Le titre de ce roman traduit une esthétique exigeante et une extrême subtilité de l'auteur quand on aborde le roman. Nous sommes sur une terre ceinte, un espace assiégé. Des miliciens djihadistes imposent leur diktat depuis plusieurs années dans une ville du Sumal, pays sahélien imaginaire. Sous la direction d’Abdelkarim Konaté, une police religieuse réprime violemment toute transgression aux lois imposées par les occupants islamistes.

Ce roman est introduit par une exécution publique. Un couple de jeunes amoureux a été pris sur le fait par les miliciens rigoristes. Devant toute la communauté, leurs parents, ces deux jeunes qui refusent de renoncer à l’amour qui les lient sont abattus froidement. Face à cette situation extrême, un groupe d’individus s'organise pour tenter de réagir, d'éveiller et de sensibiliser la population. Le projet d'un journal clandestin prend forme pour dénoncer les exactions des milices, proposer une relecture de certains extraits du texte sacré. C'est autour de Malamine, chirurgien dans l’hôpital principal de la ville, que ce projet prend corps. Le profil de ces résistants est assez divers : Enseignant, libraire, étudiant, infirmier, informaticienne, etc.

Mohamed Mbougar Sarr propose plusieurs postes d’observation des différents acteurs du drame qui secoue cette ville. Une focale est faite sur Abdelkarim, tête pensante des djihadistes, chef de la police de la ville. Dans sa description minutieuse de l’univers de cet illuminé, l’écrivain dresse le portrait somme toute assez juste d’un homme prêt à tout pour aller au bout de ses convictions, au bout de ce qu’il estime être juste… pour son dieu. Habité par un idéal divin, incarnation dans cette ville de la justice divine, il est d'une remarquable indifférence ou distance par rapport aux actes qu'il pose : tortures, mutilations, exécutions sommaires. Et l’une des forces de ce roman réside dans l'arrière-plan psychologique des protagonistes qui est décrit avec maestria et densité. Ainsi l’engagement de Malamine est ausculté avec minutie au fil des événements qui impactent directement son foyer. Figure emblématique des résistants, il est habité par une colère sourde dont le lecteur comprendra progressivement l'origine. Son épouse Ndey Joor Camara fait également partie des personnages attachants, complexes, forts de ce roman.

Mohamed Mbougar Sarr propose plusieurs postes d’observation des différents acteurs du drame qui secoue cette ville. Une focale est faite sur Abdelkarim, tête pensante des djihadistes, chef de la police de la ville. Dans sa description minutieuse de l’univers de cet illuminé, l’écrivain dresse le portrait somme toute assez juste d’un homme prêt à tout pour aller au bout de ses convictions, au bout de ce qu’il estime être juste… pour son dieu. Habité par un idéal divin, incarnation dans cette ville de la justice divine, il est d'une remarquable indifférence ou distance par rapport aux actes qu'il pose : tortures, mutilations, exécutions sommaires. Et l’une des forces de ce roman réside dans l'arrière-plan psychologique des protagonistes qui est décrit avec maestria et densité. Ainsi l’engagement de Malamine est ausculté avec minutie au fil des événements qui impactent directement son foyer. Figure emblématique des résistants, il est habité par une colère sourde dont le lecteur comprendra progressivement l'origine. Son épouse Ndey Joor Camara fait également partie des personnages attachants, complexes, forts de ce roman.

Dans cette ville qui fait penser à Tombouctou, la question est de savoir comment résister efficacement. Cette élite qui refuse d'abdiquer mesure ou fait également face aux conséquences que toute prise de parole ou action peut avoir sur les événements, sur le peuple déjà oppressé.

Le jeune romancier sénégalais pose des questions très intéressantes. Il met en remarquablement en scène par exemple la radicalisation du fils de Malamine. Dans un échange d’une étonnante profondeur, le positionnement de ce fils « perdu » renvoie le père à sa responsabilité et son éloignement. Le fait qu’une telle situation touche une famille appartenant aux classes moyennes de cette ville confirme la complexité du problème et remet en cause l’unique excuse de la pauvreté. Mbougar Sarr introduit aussi la question de la prise de parole et de son pouvoir quand elle est utilisée à bon escient. Elle est à la fois le fait des élites mais aussi celle des « badauds ». Ces hommes miséreux qui, la nuit, sont molestés parce qu'ils habitent cette dernière de leurs chants anciens.

Le journal publié de ces résistants incarne cette mise en situation avec toutes les conséquences possibles. Il est difficile de ne pas voir dans ces débats clandestins sur des thématiques touchant au peuple, son éducation, sa capacité à oser l'insurrection, l'émergence nouvelle de l'écrivain guide. Une nécessité de dire, de s'engager face l'indicible et de conduire, d'orienter la réflexion. Une approche qui semble totalement assumée. Mbougar Sarr fait partie de cette nouvelle génération qui se démarque de ses aînés qui s'employaient dans des narrations nombrilistes et qui refusaient toute assignation à écrire sur des problématiques sociétales africaines. Il participe avec Max Lobé,Elgas, ou Hakim Bah à cette prise de parole différente, nerveuse parfois, engageante toujours.

Terre Ceinte s’inscrit dans ces œuvres qui se sont construites après l’occupation de Tombouctou par Ansar Dine et AQMI. Il y a beaucoup de similarités avec le film Timbuktu du cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, le roman explosif d’Ousmane Diarra (La route des clameurs). Si ce dernier rythme son roman sans concession par une colère profonde, Mbougar Sarr se démarque par une distance qui peut se comprendre : là où le malien réagit avec véhémence face à un désastre subit, le sénégalais anticipe. Il pose le problème dans toute sa complexité et autorise ainsi un échange à tous les niveaux de la société face à un danger qui peut toucher le Sénégal. Au niveau de son style, j'ai apprécié la pluralité des prises de paroles, la construction non linéaire de la narration ou encore les échanges épistolaires entre les mères des deux amoureux suppliciés.

Je note une étonnante similitude dans ces trois œuvres produites simultanément : l'intellectuel est le cœur du sujet dans ces trois histoires. Le politique ne l'est pas.

Mohamed Mbougar Sarr, Terre ceinte

Editions Présence Africaine, première parution en 2014, Prix Kourouma 2015, Grand Prix du roman Métis 2015

Lareus Gangeous

Le Sénégal dans la guerre des autres

La décision d'envoyer 2 100 hommes pour participer à l'opération Tempête décisive est dangereuse, irresponsable, inopportune et condamnable. Ce n'est pas la guerre du Sénégal. Nos troupes n'ont rien à faire au Yémen. Malgré toutes les palinodies du gouvernement, aucun enjeu ne saurait justifier l'envoi de fils de ce pays dans le bourbier yéménite.

La décision d'envoyer 2 100 hommes pour participer à l'opération Tempête décisive est dangereuse, irresponsable, inopportune et condamnable. Ce n'est pas la guerre du Sénégal. Nos troupes n'ont rien à faire au Yémen. Malgré toutes les palinodies du gouvernement, aucun enjeu ne saurait justifier l'envoi de fils de ce pays dans le bourbier yéménite.

Dans la lecture du message du président de la République devant l'assemblée nationale, le Ministre Mankeur Ndiaye donne deux arguments pour justifier l'envoi de Jambaars au Yémen : la défense des lieux saints de l'islam et la lutte contre le terrorisme.

Le premier argument n'est pas convaincant Les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, ne sont nullement menacés par le conflit au Yémen. Aucune menace de qui que ce soit ne pèse sur ces deux villes que du reste l'armée saoudienne peut défendre avec son armée et ses immenses moyens logistiques. D'ailleurs, le Sénégal est un pays laïc. L'article premier de notre Constitution consacre le principe de la laïcité de l’État. Dès lors, en quoi serions-nous mobilisable à tout moment pour défendre des lieux saints de l'islam et non de la chrétienté ou du judaïsme ?

Le gouvernement a aussi brandi l'argument de la lutte contre le terrorisme. Ce niveau d'incompétence et de faiblesse dans l'analyse de la géopolitique de l'Orient est dangereux à ce niveau de responsabilité. Ce n'est pas une guerre entre les bons et les méchants qui est en train de se dérouler au Yémen. Il s'agit d'une guerre civile sur fond de divergences entre deux puissances régionales. Le terrorisme est au Nigéria et dans toute la bande du Sahel, sans que notre pays ne fasse preuve d'une si grande excitation à y envoyer des soldats. Pour rappel, lors de la constitution de la Minusma, le Sénégal avait envoyé 500 soldats, quatre fois moins que le contingent qu'on est en train de louer à Sa Majesté le roi Salman.

Or, des symboles très forts, historiques et géographiques, nous lient au Mali. Les deux pays sont partis à l'indépendance ensemble dans le cadre de la Fédération du Mali. Le Sénégal et le Mali sont les deux seuls pays au monde à partager la même devise : « Un peuple – Un But – Une Foi ». Dakar devait prendre le leadership du contingent qui devait rétablir la souveraineté malienne, au lieu de sa maigre contribution consentie.

Enfin, selon l'analyse d'un spécialiste au Washington Post, partagé par de nombreux observateurs dans le pays et au-delà, l'argument économique motive aussi cette décision de Dakar. Le financement du Plan Sénégal Émergent (PSE) par l'Arabie Saoudite serait une contrepartie à la participation sénégalaise à la guerre. Cet argument (justifié?) est pernicieux, voire honteux pour un pays souverain. Décider d'envoyer 2 100 soldats dans une guerre qui n'est pas la nôtre pour en retour recevoir des pétrodollars saoudiens constitue une honte nationale. Le gouvernement est en train d'expliquer aux citoyens sénégalais qu'au lieu d'une armée nationale, l'on dispose d'un groupe de mercenaires à la solde du plus offrant. L'armée sénégalaise serait donc un bataillon de supplétifs mobilisable et corvéable, payé pour des missions ponctuelles. Si la logique du gouvernement est suivie, après l'Arabie Saoudite, la Russie peut s'arroger les services des Jambaars dans sa guerre en Ukraine ? La Colombie aussi pourrait-elle louer un bataillon de Sénégalais dans son combat contre les FARC ?

Au Yémen, on est en face d'une guerre civile, entre deux conceptions de l'islam, sunnite et chiite. L'on est aussi en face de convulsions d'un État qui n’a pas encore su trouver un modèle de construction nationale après sa réunification en 1990. L'Arabie Saoudite a pris la décision d'aller au Yémen pour freiner la marche des rebelles Houthis vers Sanaa et pour rétablir le président déchu Mansour Hadi. La diplomatie saoudienne veut à tout prix éviter qu'un régime de chiites inféodé à l'Iran ne prenne le pouvoir à sa frontière. Avec ses partenaires du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), ils ont commencé une guerre ; qu'ils la finissent.

Que feront les Sénégalais au Yémen ? La vocation d'une armée est d'abord la protection des populations et la garantie de l'intégrité territoriale d'un pays. Ensuite la défense de ses intérêts vitaux. Or vu la place de notre pays dans la géopolitique mondiale, notre priorité est la Casamance, où sévissent des individus qui menacent l'intégrité territoriale du Sénégal. Nous n'avons pas la capacité de projection nécessaire pour nous impliquer dans une guerre en Orient en dehors de notre champ de compétence et de déclinaison de notre outil diplomatique.

La vocation du Sénégal est d'être d'abord un géant sous-régional. Les constantes provocations de Yahya Jammeh, l'envoi de seulement 500 soldats au Mali et l'importance prise ces dernières années par Ouagadougou dans la CEDEAO montrent à suffisance que nous avons perdu notre leadership régional. En outre, la Côte d'Ivoire revient en force au plan économique et recouvrera son poids diplomatique, le Nigéria après la brillante élection de Buhari assumera bientôt le rôle qui est le sien dans l'espace ouest-africain. Face à toutes ces réalités géopolitiques, où se trouve la place du Sénégal ? Sûrement pas au Yémen pour soutenir une monarchie réactionnaire, rétrograde, misogyne où se met en œuvre la version la plus fondamentaliste de l'islam.

Les retombées de cette guerre pour notre pays peuvent être dangereuses. Si des Jambaars meurent au combat, la responsabilité morale et personnelle du Chef suprême des armées est directement engagée. En outre, il est déjà illusoire pour le Sénégal de penser que notre pays peut échapper à des attaques terroristes sur notre sol quand on est entouré du Mali et de la Mauritanie et qu'on n’est pas loin du Nigéria, dans un espace de libre circulation des personnes avec ses frontières plus que poreuses. Mais avec cet envoi de soldats au Yémen, le risque s'élève d'avoir des représailles sur notre sol. Il convient de rappeler au gouvernement qu'une guerre contre le terrorisme est longue, surtout dans des États structurellement faibles comme les nôtres.

Les conseillers diplomatiques du palais de l'avenue Senghor semblent ignorer que les attentats à Charlie Hebdo de janvier ont été revendiqués par al-Qaïda dans la Péninsule Arabique (AQPA) dont le siège est justement au Yémen. AQPA peut être considéré comme la résultante de la fusion d'al-Qaïda « canal historique » et de sa succursale yéménite d'alors. Circonstance aggravante : le groupe voue aux gémonies l'Arabie Saoudite dont nous venons de soutenir l'entreprise au Yémen. La cartographie des dangers se précise pour notre pays surtout que les attentats de paris montrent la capacité fulgurante de projection d'AQPA dans des zones très éloignées de son foyer yéménite.

Il faut que le Sénégal renonce à l'envoi de troupes au Yémen. Même si les déclarations à la télévision de Mankeur Ndiaye semblent indiquer que le sinistre mouvement est irréversible.

D'ailleurs, en plus d'être l'auteur de faux arguments devant les médias, l'irresponsabilité du chef de la diplomatie sénégalaise n'a d'égal qu'à son incompétence. Le ministre a annoncé qu'aucun président sénégalais « ne peut dire non à une demande du souverain d'Arabie Saoudite ». Le Sénégal serait-il une province saoudienne ?

Pis, le ministre, répondant à une question sur la base légale de l'opération « Tempête décisive », affirme : « quand deux chefs d’États échangent dans un bureau sur une opération de cette nature, c'est de fait une base légale ». Au-delà du caractère faux de l'argument, qu'un ministre des Affaires étrangères, diplomate de carrière de surcroît, puisse ignorer à ce point le droit international renseigne très justement sur l'état de notre pays et surtout du niveau de certains hommes qui le dirigent.

Hamidou Anne

Rencontr’Afrique avec Gilles Olakounlé Yabi: la montée du terrorisme en Afrique de l’Ouest

L’Afrique des Idées a organisé le samedi 21 mars sa première Rencontr’Afrique de l’année à Dakar avec Dr. Gilles Olakounlé Yabi, ancien directeur Afrique de l'Ouest pour International Crisis Group (ICG) et président-fondateur du WATHI, sur le thème de la montée du terrorisme en Afrique de l’Ouest : enjeux et défis sécuritaires. Le modérateur Lagassane Ouattara a rappelé la formation en économie du développement de Gilles Yabi et son passage à l’International Crisis Group (ICG), avant de créer le WATHI, think tank citoyen et participatif qui propose des idées sur l’Afrique. Il a une expérience de plusieurs années sur les questions de crise en Afrique. Le WATHI est ouvert aux Africains ayant conscience de l’état du continent, de l’immensité des défis, et confiance dans l’avenir. Le WATHI (inspiré de « waati » qui signifie temps en bambara) est donc une boîte à idées qui cherche à produire et diffuser les idées, promouvoir du débat informé et agir pour changer les systèmes (politiques, économiques, sociaux) dans l’objectif de construire des sociétés africaines fortes, solidaires et progressistes.

L’Afrique des Idées a organisé le samedi 21 mars sa première Rencontr’Afrique de l’année à Dakar avec Dr. Gilles Olakounlé Yabi, ancien directeur Afrique de l'Ouest pour International Crisis Group (ICG) et président-fondateur du WATHI, sur le thème de la montée du terrorisme en Afrique de l’Ouest : enjeux et défis sécuritaires. Le modérateur Lagassane Ouattara a rappelé la formation en économie du développement de Gilles Yabi et son passage à l’International Crisis Group (ICG), avant de créer le WATHI, think tank citoyen et participatif qui propose des idées sur l’Afrique. Il a une expérience de plusieurs années sur les questions de crise en Afrique. Le WATHI est ouvert aux Africains ayant conscience de l’état du continent, de l’immensité des défis, et confiance dans l’avenir. Le WATHI (inspiré de « waati » qui signifie temps en bambara) est donc une boîte à idées qui cherche à produire et diffuser les idées, promouvoir du débat informé et agir pour changer les systèmes (politiques, économiques, sociaux) dans l’objectif de construire des sociétés africaines fortes, solidaires et progressistes.

Gilles Yabi a abordé le thème de la montée du terrorisme en Afrique de l’Ouest en rappelant que c’est un phénomène mondial qui a connu plus récemment une progression en Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier.

Eléments de définition

Il n’y a pas de définition universelle du terrorisme, et les perceptions sont très variées

- Il y a une définition de l’ONU via un groupe de haut niveau mis en place par le Secrétaire Général des Nations Unies et son groupe de contact

- L’Institut pour l’économie et la paix, qui publie l’Indice Mondial du Terrorisme, le définit comme "l’utilisation illégale de la force, réelle ou sous forme de la menace, à travers la peur, la coercition, ou l’intimidation par des acteurs non étatiques". Son rapport 2014 dénombre 18 000 personnes tuées par terrorisme en 2013. Ils sont concentrés sur 5 pays (Irak, Afghanistan, Nigeria, Pakistan, Syrie) mais le phénomène reste mondial.

La situation en Afrique

Avec 1 500 personnes tuées en 2013 selon l'IMT, et bien plus en 2014, Boko Haram, actif depuis 2009, est un problème continental et pour l’Afrique de l’Ouest dont le Nigeria est un pays essentiel. Le mode d’action de Boko Haram est assez différent de ce qui se passe dans le monde arabe. Boko Haram utilise des modes qui relèvent davantage du crime organisé et des gangs. 12% des attaques l’ont été par attentat-suicide, mais la plupart consistent en des assauts armés. Hormis Boko Haram, il y a six autres groupes terroristes actifs au Nigeria, dont les plus connus sont le Mouvement pour l’émancipation du Delta du Niger (MEND), qui a un agenda politique de revendication d’une meilleure répartition des ressources pétrolières au profit des régions du Sud-Sud du Nigeria.

Il est important cependant d’inscrire Boko Haram et son émergence dans le contexte des politiques nationales des Etats concernés (corruption, pauvreté, faiblesse de l'Etat, frontières multiples…). La corruption, la faiblesse ou l’absence de l’Etat dans des régions périphériques créent un contexte favorable à la diffusion et à la pénétration des idées d’un groupe comme Boko Haram. Le comportement des forces de défense et de sécurité est également un facteur important pour réduire la menace ou au contraire l’aggraver. Par exemple, les forces nigérianes avaient attaqué Boko Haram en 2009 à Maiduguri, au moment où le groupe ne se cachait pas. La police avait arrêté Muhammad Yusuf, le leader du groupe, et l’avait exécuté. Les survivants de la répression de 2009 sont entrés dans la clandestinité et ne sont réapparus que plus d’un an plus tard, sous la direction d’Abubakar Shekau. Si une approche différente avait été adoptée en 2009, et qu’il y avait eu un processus judiciaire, peut-être qu’on n’aurait pas créé un contexte favorable à l’émergence de la version très violente de Boko Haram sous Shekau.

Pour le Mali, AQMI existait depuis des années mais en 2012, a profité de la quasi-disparition de l’Etat malien au Nord pour s’installer, dans le sillage de groupes armés ancrés localement. AQMI a eu de nombreuses années pour développer des liens familiaux par mariages dans les régions touareg, pour pénétrer le tissu social à travers des réalisations et échanges économiques. Le gouvernement malien avait de son côté pris la mauvaise habitude de s’appuyer sur des relais locaux au Nord parfois liés eux-mêmes aux réseaux de trafics. Le conflit en Libye a servi de déclencheur à la crise au Mali, mais le contexte avait été largement créé par la mauvaise gouvernance et une certaine démission des autorités politiques et militaires du pays face aux défis, il est vrai, immenses de la sécurité dans le nord.

Il faut aussi mettre en lien le développement du terrorisme avec la mondialisation qui charrie des opportunités mais aussi de graves menaces, difficiles à contenir en particulier par les Etats les plus faibles. La mondialisation permet une plus grande mobilité des idéologies religieuses et politiques radicales, des moyens financiers et logistiques au service des groupes terroristes et permet des moyens de communication efficaces. Il est ainsi devenu possible de mobiliser des jeunes dans des actions armées à des milliers de kilomètres, à travers une communication astucieuse et moderne sur internet, en récupérant l’actualité internationale.

Est-ce que c’est notre problème ? Sommes-nous concernés ? Est-ce une priorité pour l’Afrique de l’Ouest?

Le terrorisme est bien notre problème à tous en Afrique de l’Ouest. Mais la solution militaire, même si elle est devenue nécessaire par exemple au Nigeria pour faire face à Boko Haram, n’est pas la solution. Le phénomène Boko Haram révèle que nombre d’Etats ont perdu prise sur leurs sociétés. Les Etats ont perdu la capacité à regarder leurs sociétés en face, telles qu’elles sont devenues après des décennies de négligence de régions périphériques et de démission politique. La présence d’AQMI et de groupes connexes dans le Sahel et le Sahara, mouvements qui s’approvisionnent en Libye, elle-même en décomposition, l’interconnexion des pays de la région, tous ces facteurs font qu’aucun pays n’est à l’abri d’une attaque terroriste. Tous les pays sont concernés parce que des groupes ancrés dans un pays peuvent frapper dans un autre, comme on l’a vu par exemple avec al-Shabaab au Kenya.

Enfin, il faut poser la question du renseignement en n’oubliant pas que plus on donne des moyens aux services de renseignement et aux forces de sécurité, plus l’espace de libertés des citoyens a tendance à se réduire. Il faut également être conscient des risques de récupération politique de la question du terrorisme.

Mouhamadou Moustapha Mbengue

Quand la terreur s’appelle Boko Haram

Effroi, indignation et incompréhension. Tels sont les sentiments qui règnent lorsque le nom du groupe islamiste nigérian Boko Haram est mentionné dans les médias. Considéré comme une secte ou un mouvement terroriste à doctrine essentiellement anti-occidentale, Boko Haram semble aujourd’hui invincible. Ses sévices font trembler le géant économique africain, des régions du nord jusqu’au cœur de la capitale, Abuja. De 2002 à 2014, le nombre de victimes n’a cessé de croître et la fragilité inquiétante de l’armée et du gouvernement nigérians n’en rendent pas la situation moins complexe.

Effroi, indignation et incompréhension. Tels sont les sentiments qui règnent lorsque le nom du groupe islamiste nigérian Boko Haram est mentionné dans les médias. Considéré comme une secte ou un mouvement terroriste à doctrine essentiellement anti-occidentale, Boko Haram semble aujourd’hui invincible. Ses sévices font trembler le géant économique africain, des régions du nord jusqu’au cœur de la capitale, Abuja. De 2002 à 2014, le nombre de victimes n’a cessé de croître et la fragilité inquiétante de l’armée et du gouvernement nigérians n’en rendent pas la situation moins complexe.

Là où tout a commencé

Boko Haram n’est certainement pas le premier groupe à s’être inscrit dans la mouvance islamiste au Nigéria. L’islamisme radical au Nigéria a émergé à partir des années 1970, avec notamment le mouvement de Muhammad Marwa (« Maitatsine »), un jeune prédicateur du nord-est du Nigéria. Cependant, ces groupes, fortement combattus par l’armée nigériane ont été amenés à se dissoudre dans les années 1980, provoquant de ce fait l’éparpillement de leurs adeptes. En 2000, l’un d’entre eux commence à se démarquer des autres et attire tout particulièrement l’attention : Mohammed Yusuf, un théologien formé en Arabie Saoudite. Ce radicaliste pose les bases de Boko Haram et se présentera désormais comme en étant le chef spirituel. Jusqu’ici, niveau idéologique, rien ne change : le groupe prétend combattre l’école occidentale – ce qui renvoie directement à la traduction de Boko Haram en haoussa : « l’école occidentale est un péché » -, la mixité des sexes, l’instruction des femmes, la corruption des valeurs traditionnelles et le relâchement des mœurs. Notons qu’avant tout, le groupe réclame l’instauration d’un Etat islamique dans le Nord du Nigéria. Pour mieux comprendre les conditions de la naissance de Boko Haram, il faudrait encore aller chercher plus loin. Manifestement, le mouvement serait né d’un sentiment de mise à l’écart et de marginalisation vis-à-vis du reste du pays, et surtout du sud (majoritairement chrétien). C’est en dénonçant la corruption et les abus policiers que Boko Haram gagne le plus de fidèles. Au début des années 2000, le groupe recrute de plus en plus de membres, tous estimant avoir été abandonnés par les élites politiques locales et nationales, le pouvoir central et les policiers fédéraux.

A partir de 2003, le gouvernement nigérian commence une bataille sans merci contre Boko Haram. Ainsi, cette année-là, le fief de Mohammed Yusuf à Maiduguri, dans l’État de Borno, est attaqué par la police d’Etat. La secte se réfugie donc dans l’Etat de Yobe, près de la frontière nigérienne ; son chef spirituel y implante une école qui attire principalement des analphabètes et des élèves coraniques mais aussi des personnes très cultivées. Il faudra attendre six ans, en juillet 2009, pour que le destin de Boko Haram prenne un autre tournant. Le groupe lance une violente campagne contre les quartiers généraux de la police dans plusieurs villes du nord ; de violentes confrontations avec les forces de sécurité nigérianes s’en suivent pendant cinq jours. La répression militaire fait plus de 800 morts dont celle de l’instigateur du mouvement, Mohammed Yusuf (qui aurait été exécuté sommairement dans les bureaux de la police). Dès lors, le groupe se fragmente sur quatre États du Nord et ses militants prennent la fuite. Cette répression, tout en ayant particulièrement affaibli Boko Haram, aura eu pour effet de le rendre encore plus agressif et déterminé.

Effroyable ? Oui mais aussi instable…

Après la répression policière de 2009, Boko Haram tombe dans la clandestinité. Qui plus est, ses objectifs et le profil de ses victimes évoluent considérablement. La visée de ses membres n’est plus tant d’instaurer un Etat islamique dans le Nord que de déstabiliser le pays et défier les autorités locales : alors que ses ennemis avaient tout d’abord été les musulmans ne respectant pas la charia, Boko Haram se tourne vers la terreur indiscriminée contre les civils. Un nouvel homme prend également la tête du mouvement terroriste : Abubakar Shekau, connu pour ses positions extrémistes. Ce dernier, qui faisait notamment partie de l’entourage de Yusuf, s’exprime désormais à travers des vidéos, pour éviter d’être facilement repéré. Nourri par un sentiment de vengeance, Boko Haram peine à trouver une stratégie claire. Par ailleurs, les différentes factions du mouvement islamiste n’arrivent pas aisément à trouver un consensus et ne sont pas forcément animées par les mêmes motivations. Il est aujourd’hui difficile de mettre précisément le doigt sur ce que le mouvement terroriste veut. Ses sévices demeurent infâmes : attentats, attaques d’églises, incendies, massacres d’étudiants dans leur sommeil,…

En juin 2011, le groupe attaque le siège de la police à Abuja; deux mois plus tard, un attentat est perpétré contre le siège des Nations Unies à Abuja. À la fin de 2011, Boko Haram commence à cibler les Églises. Les autorités nigérianes hésitent sur la réponse à adopter devant ces attaques, et tendent à privilégier une réponse militaire faite de répressions mal organisées, entrecoupées de quelques périodes de dialogue. L’armée se met à bombarder des villages suspectés d’héberger des membres de Boko Haram. Puis en mai 2013, un état d’urgence est appelé dans plusieurs Etats du Nord-Est du Nigéria. Quant au mouvement terroriste, il répond en rasant des villages entiers, soupçonnant les civils de tenir main forte à l’armée. La violence n’a donc plus de limites et, sans aucun doute, les civils demeurent les principales victimes de ces confrontations. Le 14 avril 2014, Boko Haram prouve à nouveau son pouvoir de nuisance en organisant un attentat à Abuja, le pire qu’ait connu la capitale fédérale (au moins 88 victimes). Le lendemain, le groupe kidnappe plus de 200 lycéennes dans leur dortoir à Chibok, dans l’État de Borno au nord-est du pays, suscitant une vive émotion au Nigéria et dans la communauté internationale

#BringBackOurGirls : indignation tardive

Autant le kidnapping des lycéennes est inadmissible, autant les circonstances dans lesquelles cet acte a été commis sont horribles. En effet, des hommes armés se sont présentés à l’internat du lycée de Chibok, à Borno et une fois sur place, ils ont mis le feu à plusieurs bâtiments avant de tuer un soldat et un policier. Se faisant passer pour des militaires venus sécuriser l’établissement, ils ont obligé les lycéennes à en sortir, les ont fait monter dans des camions et se sont dirigés directement dans la forêt de Sambisa, connue pour être un terrain abritant des camps de Boko Haram. Dans une vidéo diffusée le 5 mai, Abubakar Shekau reconnaît officiellement l’enlèvement des jeunes filles et déclare qu’il va les « vendre sur le marché ». Puis, dans une nouvelle vidéo, le 12 mai, il affirme les avoir converties et être prêt à les libérer à la seule condition qu’elles soient échangées contre des prisonniers détenus par le gouvernement. Une demande que les autorités nigérianes ont aussitôt refusé.

Une protestation mondiale, Bring Back Our Girls (« Ramenez nos filles ») a ainsi vu le jour sur les réseaux sociaux mais aussi à la télévision ou dans les rues. Le principe est assez enfantin : il suffit de se photographier avec une pancarte sur laquelle ce même message est inscrit et de poster la photo sur Facebook, Twitter, Instagram … Cette innovation a de nombreux partisans : de Michelle Obama, en passant par des acteurs américains à la petite amie du footballeur Cristiano Ronaldo ou de simples inconnus. Et pourtant : rien de nouveau sous le soleil. Boko Haram n’en est certainement pas à sa première attaque et des femmes kidnappées et/vendues, ce n’est pas ce qui manque dans l’histoire de l’humanité… D’où vient donc cet émoi tardif ? Et à qui peut-il bien s’adresser ? Il serait insensé de croire que les membres de Boko Haram puissent se laisser amadouer par ces photos, que le gouvernement nigérian puisse miraculeusement trouver une stratégie efficace pour retrouver ces filles ou encore que les fidèles à ce mouvement de masse entendent la récupération des lycéennes au moyen d’une mission sanglante, conduite par des forces secrètes. Il est certes indubitable que le geste est louable. Cependant, peut-il vraiment apporter une solution au calvaire des victimes ? Peut-on aujourd’hui se satisfaire d’aider son prochain en un clic ? La cause est grave et le réveil de l’opinion internationale rassurant, toutefois, une réflexion commune sur une issue pratique à cette situation semblerait plus à même de faire la différence.

Et maintenant ?

Des efforts ont été consentis par le gouvernement nigérian, après qu’il ait été fortement critiqué pour son inaction aux niveaux local et international. En effet, suite au refus d’échanger des otages contre des prisonniers, le président nigérian, Goodluck Jonathan, a appelé les familles ainsi que les forces de sécurité à une « coopération maximale » afin de retrouver au plus vite les victimes. La fédération a ainsi annoncé l’envoi de renforts militaires dans la zone de l’extrême Nord-Est pour lutter contre le groupe extrémiste. Cette mesure n’a pas pour autant freiné la multiplication des attentats au cours des dernières semaines, dont certains dans des villes bien plus au sud que le bastion traditionnel de Boko Haram au nord-est ; on pourra notamment citer ceux de Jos, Kano et Gamboru Ngala au cours des dernières semaines. On pourrait aussi se questionner sur le niet catégorique affiché par le gouvernement nigérian vis-à-vis de potentielles négociations mais ceci nous dirigerait inéluctablement vers une plus grande question : peut-on négocier avec des terroristes ? L’enjeu est de taille : refuser, c’est allonger le calvaire des otages, tandis qu’accepter, c’est accorder à ces individus une légitimité politique dont ils ne sont pas dignes. Le fait est que les acteurs sont partagés, au sein même de la fédération. Celle-ci est sujette à de nombreuses tensions et une course féroce pour le pouvoir, vu la richesse en ressources naturelles et tout particulièrement pétrolifères du pays. Ceci implique une désunion or, pour combattre leur ennemi commun, Boko Haram en l’occurrence, une seule et même direction est impérative.

A l’échelle internationale, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni mais aussi Israël et la Chine ont offert leur aide, dépêchant leurs experts sur les lieux. La porte-parole de la diplomatie américaine, Marie Harf, a néanmoins déclaré que « beaucoup d’entre elles ont probablement été déplacées hors du pays, vers des pays voisins ». Le sommet de Paris, convoqué par le président français François Hollande, s’est donc parfaitement inscrit dans le cadre de cette coopération internationale, invitant les pays voisins à y participer dans le but de trouver une solution sur le plan régional. Les jeunes filles étant toujours difficiles à localiser, malgré les déclarations du chef de l’armée de l’air faites le 26 mai 2014, un dialogue s’impose bel et bien pour les retrouver. Répressions violentes et brutales dirigées par l’armée nigériane n’auront pour effet que d’attiser la haine de Boko Haram ; or, il s’agit ici de la vie de lycéennes innocentes. Selon le think-tank International Crisis Group, le gouvernement nigérian, pour relever ce défi, doit absolument développer et adopter des stratégies plus complètes pour réinstaller la sécurité dans le pays mais surtout dans le but d’une réelle réconciliation. Ainsi, par l’intermédiaire de l’ancien président, Olusegun Obasanjo, des contacts ont été établis entre Boko Haram et les autorités nigérianes. On peut imaginer que le pire cauchemar d’un otage puisse être de voir le lien de communication entre ses bourreaux et les autorités de son pays rompu. Comme le disait le religieux anglican de nationalité britannique et ancien otage au Liban, Terry Waite, « aucun soulèvement ou mouvement terroriste n’a été vaincu par la guerre ou la violence ». Pour agir ensemble et plus efficacement, les acteurs concernés, aux niveaux fédéral ou étatique, doivent prendre conscience que ce problème a plusieurs dimensions, toutes aussi délicates les unes que les autres : politique, sociale et économique. Il s’agira de prouver que le Nigéria, ce géant aux pieds d’argile, au-delà de sauver ces filles, est capable de restaurer le respect de la loi et de l’ordre par lui-même.

Khadidiatou Cissé