Une mère portant au dos son enfant et qui sourit, un paysage d’une beauté brute et sauvage, une danse initiatique dans un village bantou – on entendrait presque l’écho des tambours- voici donc l’Afrique du soleil, l’Afrique des cartes postales, celle que l’on prône parfois pour se rassurer. Nul n’est besoin de rappeler que l’Afrique n’est pas cette image d’Epinal. Elle est toujours ce continent où les peuples se soulèvent, tiraillés par la faim. Elle est toujours cette terre que l’on quitte à contrecœur pour s’éduquer ou travailler. Sont-ce là des perspectives sombres ou d’obscures perceptions ? Le fait est que la situation des pays africains est tout sauf radieuse. Les causes de ces maux sont multiples ; l’une de celles que l’on évoque le plus souvent reste le franc CFA. Certains vont jusqu’à considérer qu’il est le principal responsable du marasme prolongé que connaît le continent. Toutefois, il est de se demander si l’on ne fait pas en cela du franc CFA un bouc émissaire ou si, au contraire, ce dernier est véritablement un instrument de domination freinant toute velléité de sortie de la léthargie dans laquelle l’Afrique s’est enlisée1.

Une mère portant au dos son enfant et qui sourit, un paysage d’une beauté brute et sauvage, une danse initiatique dans un village bantou – on entendrait presque l’écho des tambours- voici donc l’Afrique du soleil, l’Afrique des cartes postales, celle que l’on prône parfois pour se rassurer. Nul n’est besoin de rappeler que l’Afrique n’est pas cette image d’Epinal. Elle est toujours ce continent où les peuples se soulèvent, tiraillés par la faim. Elle est toujours cette terre que l’on quitte à contrecœur pour s’éduquer ou travailler. Sont-ce là des perspectives sombres ou d’obscures perceptions ? Le fait est que la situation des pays africains est tout sauf radieuse. Les causes de ces maux sont multiples ; l’une de celles que l’on évoque le plus souvent reste le franc CFA. Certains vont jusqu’à considérer qu’il est le principal responsable du marasme prolongé que connaît le continent. Toutefois, il est de se demander si l’on ne fait pas en cela du franc CFA un bouc émissaire ou si, au contraire, ce dernier est véritablement un instrument de domination freinant toute velléité de sortie de la léthargie dans laquelle l’Afrique s’est enlisée1.

> Le franc CFA, bien politique ou bien économique ?

Le débat sur le franc CFA prend trop souvent un tour immatériel, tant d’un point de vue économique que symbolique. Pourtant, la réalité du franc CFA est d’abord matérielle et palpable. En tant que monnaie, il est un ciment des relations interhumaines ; l’usage que chacun en fait dépend des habitudes de l’ensemble de la communauté. Ce n’est que parce qu’un grand nombre d’Africains utilisent le franc CFA que ce dernier est reconnu et accepté par chacun. Il est à la fois un bien réseau et un bien collectif. Vecteur de cohésion sociale, sa disponibilité, sa circulation et la préservation de sa valeur sont indispensables à la bonne pratique des échanges.

Le franc CFA est cependant avant tout un bien privé ; une unité monétaire appartient toujours exclusivement à une personne ou un groupe de personnes. En cela, il est une interface entre l’Africain et sa société. Ceci explique que chacun se sente intimement concerné par les questions le concernant. Le franc CFA est enfin un bien politique comme toute monnaie. L’histoire monétaire nous enseigne que tous les souverains et toutes les républiques ont marqué la monnaie de leur sceau, symbole de leur puissance. Bien social, privé et politique, nous percevons désormais mieux les raisons pour lesquelles le franc CFA déchaîne controverses et passions.

La quasi-totalité des débats autour du franc CFA porte néanmoins sur la dimension économique de ce dernier. Pour saisir les enjeux de ces discussions, il faut ici adopter une approche méthodique. Nous devons en premier lieu cerner cet  objet économique mal identifié qu’est le franc CFA. Comme toute monnaie, il est un intermédiaire dans l’échange. En tant que nous ne vivons pas dans des sociétés de troc tout échange de marchandises se décompose en deux étapes : la vente (marchandise contre monnaie) et l’achat (monnaie contre marchandise). Le franc CFA ne fait à cet égard que faciliter l’échange, il n’a aucun impact sur la quantité de biens produits par exemple. Cela permet de distinguer deux champs économiques différents : la sphère réelle affectant les échanges, la production, le chômage et la sphère monétaire qui, elle, est neutre vis-à-vis de l’économie réelle.

objet économique mal identifié qu’est le franc CFA. Comme toute monnaie, il est un intermédiaire dans l’échange. En tant que nous ne vivons pas dans des sociétés de troc tout échange de marchandises se décompose en deux étapes : la vente (marchandise contre monnaie) et l’achat (monnaie contre marchandise). Le franc CFA ne fait à cet égard que faciliter l’échange, il n’a aucun impact sur la quantité de biens produits par exemple. Cela permet de distinguer deux champs économiques différents : la sphère réelle affectant les échanges, la production, le chômage et la sphère monétaire qui, elle, est neutre vis-à-vis de l’économie réelle.

En tant que simple intermédiaire des échanges, le franc CFA n’a ainsi aucun impact réel sur les économies africaines. C’est une autre de ses fonctions qui en fait un sujet de débat si récurrent, celle de réserve de valeur. Comme J-M. Keynes l’expliquait, la monnaie, en tant qu’elle conserve sa valeur n’est pas toujours détenue en vue de réaliser des achats programmés. Les individus détiennent ainsi des encaisses monétaires oisives. Ce sont précisément ces encaisses qui ont un impact sur les taux d’intérêt, les taux de change et donc sur la production et le chômage. Quelle que soit la complexité des débats, ces derniers renvoient toujours à la fonction de réserve de valeur du franc CFA.

> Réserves de changes versus convertibilité

Si le franc CFA est un bien particulier en tant que monnaie, il est également une monnaie spécifique. Cette spécificité lui est conférée par un cadre institutionnel issu d’une convention de 1973. Les règles édictées par cette convention font l’objet de quantité de critiques ; elles sont au cœur de toutes les controverses. Elles permettent aux pays de la zone de bénéficier de la convertibilité illimitée des francs CFA en euros à un taux fixe. En contrepartie, les pays de la zone doivent effectuer un dépôt de franc CFA sur un compte d’opération du Trésor public français. Les commentateurs, selon leur position dans le débat, exacerbent soit les bénéfices de la convertibilité soit les inconvénients des dépôts.

La convertibilité illimitée confère aux pays de la zone une crédibilité internationale, rendant leur monnaie plus forte, et leur permet de se procurer des devises afin d’alimenter leurs réserves de change, indispensables pour commercer avec l’extérieur. Quant aux dépôts, ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas là d’une extorsion car les pays africains restent propriétaires de ces fonds qui sont d’ailleurs rémunérés. Ces dépôts permettent aux pays de la zone CFA de constituer des réserves communes et donc de mutualiser les risques encourus en termes de balance des paiements. Toutefois certains économistes rappellent que l’apparente stabilité de ce système est menacée car tandis que les pays débiteurs sont systématiquement les mêmes, les pays structurellement créditeurs, comme le Cameroun et le Gabon, pourraient souhaiter quitter la zone dans un futur proche.

La convertibilité illimitée confère aux pays de la zone une crédibilité internationale, rendant leur monnaie plus forte, et leur permet de se procurer des devises afin d’alimenter leurs réserves de change, indispensables pour commercer avec l’extérieur. Quant aux dépôts, ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas là d’une extorsion car les pays africains restent propriétaires de ces fonds qui sont d’ailleurs rémunérés. Ces dépôts permettent aux pays de la zone CFA de constituer des réserves communes et donc de mutualiser les risques encourus en termes de balance des paiements. Toutefois certains économistes rappellent que l’apparente stabilité de ce système est menacée car tandis que les pays débiteurs sont systématiquement les mêmes, les pays structurellement créditeurs, comme le Cameroun et le Gabon, pourraient souhaiter quitter la zone dans un futur proche.

Une représentation caricaturale, et néanmoins assez répandue, consiste à penser que le Trésor français contrôle la politique économique des pays de la zone franc. Ceci est clairement erroné car la politique économique qui agit sur l’ensemble de l’économie ne se cantonne pas à la politique monétaire dont l’impact direct se limite à la sphère monétaire. Or les accords passés avec le Trésor français ont un caractère purement monétaire. Ce à quoi il faut ajouter que le mécanisme du compte d’opération (convertibilité et dépôts) est organisé autour de règles fixée. Son organisation n’est pas laissée à la discrétion du Trésor.

> Une politique monétaire africaine ?

En réalité, les deux institutions cardinales sont les deux banques centrales que sont la BCEAO et la BEAC. Chacune, dans sa zone respective, conserve une marge de manœuvre compte tenu des règles édifiées. En effet, les dépôts obligatoires sur le compte d’opération ne représentent qu’une partie de la base monétaire. Les deux banques centrales sont donc en capacité d’ajuster la liquidité sur les marchés par la création monétaire dont elles ont le monopole. Elles peuvent, par exemple, mener une politique visant à accroître les encaisses monétaires des agents (individus, sociétés financières), ce qui augmentera l’offre de fonds sur les marchés financiers et résultera dans une baisse des taux d’intérêt.

La BCEAO et la BEAC peuvent ainsi mener des politiques de bas taux d’intérêt pour stimuler l’investissement et relancer l’activité. En période de forte inflation, elles augmenteront, à l’inverse, les taux pour freiner la demande. Elles jouent en outre un rôle très important dans le contrôle des banques de second rang et les instituts de crédit. Il n’est de ce fait pas exact d’affirmer que « la France gère la politique monétaire de l’Afrique ».

On met souvent en avant la présence de représentants français dans les Comités de politique monétaires des deux banques centrales. Ceux-ci détiennent effectivement un droit de véto concernant les décisions importantes. Ce droit est très peu utilisé en pratique, ceci permet tout de même de nuancer l’idée d’une autonomie sans entrave de la politique monétaire de la zone franc.

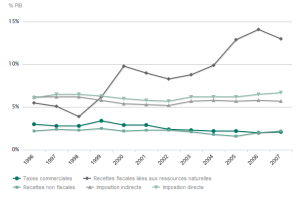

Le dernier point clé du débat est la fixité du taux de change. Empiriquement, on observe que les banques centrales de la zone CFA ont systématiquement cherché à limiter l’inflation au détriment de politiques accommodantes en vue de stimuler l’activité. Ici apparaît la principale critique que l’on pourra faire au système actuel. Ce dernier contraint la zone CFA à conserver des taux d’inflation proches de ceux de la zone euro dont la cible est fixée à un niveau très faible (2%) par les statuts de la BCE. Si le taux d’inflation de la zone CFA venait à excéder durablement celui de la zone euro, nous assisterions à un élargissement des bandes de fluctuations, à des dévaluations répétées et enfin à une disparition de la parité entre le franc CFA et l’euro. Ainsi la BCEAO et la BEAC mènent-elles des politiques monétaristes malgré elles en s’interdisant d’encourager la croissance économique de la zone. Malheureusement, les Etats ne peuvent se substituer à elles étant donné l’état de leurs finances publiques.

Le dernier point clé du débat est la fixité du taux de change. Empiriquement, on observe que les banques centrales de la zone CFA ont systématiquement cherché à limiter l’inflation au détriment de politiques accommodantes en vue de stimuler l’activité. Ici apparaît la principale critique que l’on pourra faire au système actuel. Ce dernier contraint la zone CFA à conserver des taux d’inflation proches de ceux de la zone euro dont la cible est fixée à un niveau très faible (2%) par les statuts de la BCE. Si le taux d’inflation de la zone CFA venait à excéder durablement celui de la zone euro, nous assisterions à un élargissement des bandes de fluctuations, à des dévaluations répétées et enfin à une disparition de la parité entre le franc CFA et l’euro. Ainsi la BCEAO et la BEAC mènent-elles des politiques monétaristes malgré elles en s’interdisant d’encourager la croissance économique de la zone. Malheureusement, les Etats ne peuvent se substituer à elles étant donné l’état de leurs finances publiques.

Nous avons, à travers la présente étude, tenté d’établir que s’il faut bien sûr faire sa part à la critique, il est vain d’accuser le franc CFA de tous les maux. A en croire certains, il serait responsable et des carences en matière d’éducation et du manque d’écrans plasma dans les foyers. Il n’est pas vrai non plus que le franc CFA est un instrument de domination économique. En permanence on entend l’écho des voix de ceux qui réclament : « L’autonomie monétaire ! L’autonomie monétaire ! » Mais cette autonomie, n’est-elle pas une illusion ? Il n’est de banque centrale, qu’il s’agisse de la BCE, de la BOJ ou même de la Fed, qui ne soit soumise à des règles et aux contraintes du marché. A vrai dire, le franc CFA est bien un instrument de domination, mais cette domination est symbolique et culturelle. C’est pourquoi la création d’une monnaie unique africaine est cruciale. Cependant, ceci ne doit pas être réalisé sous le coup de l’émotion et de la précipitation car, bien souvent, les visées utopistes s’accommodent mal des réalités concrètes.

Tidiane Ly

La promotion de connaissances, compétences et qualifications critiques est un préalable incontournable à un développement soutenu et durable en Afrique. C’est autour de ce thème que se tiendra en décembre 2011 la Triennale de l’ADEA1 à Ouagadougou. En préparation de cette réunion, l’Association a récemment publié une note stratégique2 à visée pragmatique. Idées et discours autour du rôle de l’éducation et de la formation dans l’essor économique ne manquent pas. Il s’agit ici de savoir quelles orientations concrètes doivent prendre les pouvoirs publics concernant le développement des compétences techniques et professionnelles.

La promotion de connaissances, compétences et qualifications critiques est un préalable incontournable à un développement soutenu et durable en Afrique. C’est autour de ce thème que se tiendra en décembre 2011 la Triennale de l’ADEA1 à Ouagadougou. En préparation de cette réunion, l’Association a récemment publié une note stratégique2 à visée pragmatique. Idées et discours autour du rôle de l’éducation et de la formation dans l’essor économique ne manquent pas. Il s’agit ici de savoir quelles orientations concrètes doivent prendre les pouvoirs publics concernant le développement des compétences techniques et professionnelles.