« Quand les missionnaires sont arrivés en Afrique du Sud, ils avaient la Bible et nous avions la terre. Ils ont dit : « Allons prier ». Nous avons fermé les yeux et quand nous les avons ouverts, nous avions la Bible et ils avaient la terre ». Desmond Tutu

La terre est un sujet controversé et très important en Afrique du Sud. La controverse vient d’une loi sur les terres autochtones de 1913. Cette loi a empêché une grande majorité des autochtones du pays de posséder leurs propres terres tout en accordant plus d’avantages aux Afrikaners (colons blancs). En conséquence, seulement 7% des terres cultivables ont été gardées pour la population noire qui représente 70% de la population globale à l’époque[i]. Cette question est très importante car le taux de chômage en Afrique du Sud est très élevé, surtout dans les zones rurales. De ce fait, la restructuration des terres pourrait potentiellement faire évoluer la situation sociale et économique.

A la fin de l’apartheid, un nouveau gouvernement a été élu dans l’espoir d’un changement pour la majorité des Sud-Africains. Ainsi, y a-t-il eu un changement significatif dans la distribution des terres depuis cette époque en Afrique du Sud ?

L’initiative du Gouvernement

En 1994, à la fin de l’apartheid, les blancs, qui représentaient moins de 10% de la populations, possédaient presque 90% des terres du pays[ii. Le nouveau gouvernement élu avait promis de redistribuer un tiers des terres à la population noire. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place deux actions fondamentales: la redistribution et la restitution des terres.

D’abord, le gouvernement s’est attelé à la redistribution des terres. Il s’agissait d’acheter les terres des propriétaires bénéficiant de la loi sur les terres autochtones et de les restituer aux populations évincées. Cette action était aussi connue sous le nom de la méthode «willing buyer, willing seller » (vente de gré à gré). Le gouvernement pouvait obtenir la terre une fois qu’elle avait été vendue par les propriétaires et mise sur le marché. Les propriétaires n’étaient, en aucun cas, obligés de vendre leur terre.

La restitution est aussi une action importante du gouvernement sud-africain. Cette action complète la distribution des terres. En effet, cette pratique consiste à donner à la population lésée par la loi une somme d’argent plutôt que la terre elle-même. Cette offre a du succès parmi les habitants pauvres des zones urbaines qui n’ont pas envie de retourner dans les zones rurales. Cependant, comme toutes les politiques, des limitations se sont mises en place.

Des actions limitées

Le gouvernement avait promis de redistribuer un tiers des terres. Cependant, vingt ans après, moins de 10% des terres ont été restitués[ii. Comment expliquer cet échec ?

Au début, la redistribution des terres ne suffisait pas. L’éducation pendant l’apartheid s’est révélée insuffisante. Les nouveaux propriétaires manquaient des connaissances et compétences nécessaires pour gérer la terre acquise. En plus de cela, la gestion d’une ferme implique des coûts élevés. Les nouveaux propriétaires qui souffrent de difficultés financières n’ont pas les moyens suffisants pour réaliser leur travail. Il faut régler ces problèmes afin de garantir le progrès en Afrique du Sud.

Evolution et perspectives

Il est très important pour le gouvernement sud-africain de soutenir les nouveaux fermiers, en leur accordant des subventions (soutien financier) afin de faciliter la vente des produits agricoles et d’augmenter la productivité par l’acquisition de nouveaux équipements et machines. A plus grande échelle, le gouvernement sud-africain pourrait proposer des projets plus ambitieux en encourageant l'éducation et finançant les projets pour réduire le fossé crée pendant l’apartheid. L’Afrique du Sud pourrait suivre l’exemple de ses voisins qui souffrent du même problème.

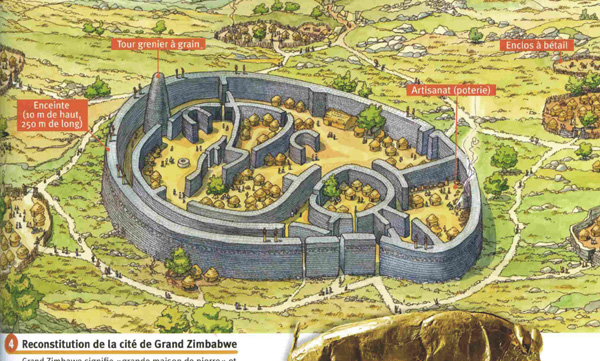

D’un côté, le Zimbabwe a mis en place des mesures radicales pour s’approprier des terres et les redistribuer arbitrairement. Cette méthode de redistribution a plusieurs conséquences. D’emblée, il faut savoir que même si l’Afrique du Sud et le Zimbabwe partagent le même problème, ils ne le gèrent pas de la même manière. Le parti ANC (Congrès National Africain) de Mandela a lutté contre les inégalités raciales. La question de la redistribution des terres est considérée comme un sujet de haine et de récupération potentielle pour les Sud-Africains autochtones. Elle n’est pas traitée comment un objectif des plus urgents dans l’agenda ministériel. Par exemple, en examinant le budget de la réforme agraire (représentant 1% du budget du pays en 2013)[ii, on peut constater que ce sujet est délicat. La confiscation des terres (sans compensation du propriétaire) est interdite par la constitution nationale. Dans le cas bien qu’improbable d’une réforme constitutionnelle, de telles confiscations de terres pourraient nuire à la stabilité nationale et impliquer de conséquences néfastes à long-terme.

D’un autre côté, la Namibie a une approche un peu plus subtile. Dans ce pays, les terres sont acquises individuellement par l’argent propre de chaque acheteur ou par un prêt facilité par le gouvernement namibien. Cette méthode a été beaucoup plus efficace car depuis l’indépendance du pays en 1990, un quart des terres a été redistribué. L’Afrique du Sud pourrait prendre exemple sur son voisin namibien, étant donné que seulement 8% de ses terres ont été redistribuées[v].

En somme, il est indéniable que le gouvernement sud-africain a des intentions louables à l'égard de sa réforme agraires. Cependant, ces méthodes sont assez limitées en pratique. Des solutions existent. Le marché agricole devrait être régulé et le gouvernement devrait continuer à soutenir les fermiers. Il est très improbable que les solutions plus extrêmes telles que la confiscation des terres soient proposées car elles contreviennent à la loi et sont une menace pour la « nation arc-en-ciel ». Un changement de méthode pourrait être attendu, ainsi que l’a laissé entendre le Président Jacob Zuma : « il sera bientôt interdit pour les étrangers d’acquérir des terres en Afrique du Sud ».

Traduit par Bushra Kadir

[i] http://www.economist.com/blogs/baobab/2013/06/land-reform-south-africa

[ii] http://www.pbs.org/pov/promisedland/land_reform.php

[iii] http://www.bbc.com/news/world-africa-22967906

[iv] http://www.lalr.org.za/news/land-reform-in-post-apartheid-south-africa-2013-a-disappointing-harvest-by-ben-scousins

[v] http://www.moneyweb.co.za/moneyweb-south-africa/land-reform-namibia-27-south-africa-8

Le MDC-T du premier ministre de la coalition, Morgan Tsvangirai a envoyé dès octobre 2008 une lettre contenant les noms de 183 victimes et les les lieux de leur assassinat au Procureur Général de la République (Attorney General) Johannes Tomana, lui demandant d’ordonner, comme l’y autorise la Constitution, au Commissaire Général de la police de mener enquête. Un an et demi plus tard, cette lettre reste sans réponse.

Le MDC-T du premier ministre de la coalition, Morgan Tsvangirai a envoyé dès octobre 2008 une lettre contenant les noms de 183 victimes et les les lieux de leur assassinat au Procureur Général de la République (Attorney General) Johannes Tomana, lui demandant d’ordonner, comme l’y autorise la Constitution, au Commissaire Général de la police de mener enquête. Un an et demi plus tard, cette lettre reste sans réponse.