L’association Africa Express a étudié en 2012, 25 projets d’énergie sélectionnés par un Comité Stratégique. A partir du Livre Blanc sur les bonnes pratiques des énergies durables en Afrique, publié par l’Association, nous avons présenté dans un précèdent article, deux modèles portant sur l’entreprise sociale (1), et la création de filière économique nouvelle (2). Voici deux autres reposant sur la fidélisation de la clientèle (3) et le développement de partenariats public-privé (4).

L’association Africa Express a étudié en 2012, 25 projets d’énergie sélectionnés par un Comité Stratégique. A partir du Livre Blanc sur les bonnes pratiques des énergies durables en Afrique, publié par l’Association, nous avons présenté dans un précèdent article, deux modèles portant sur l’entreprise sociale (1), et la création de filière économique nouvelle (2). Voici deux autres reposant sur la fidélisation de la clientèle (3) et le développement de partenariats public-privé (4).

(3) Fidéliser les clients

Les projets d’électrification rurale décentralisée peuvent faire face à un taux élevé de non-recouvrement du paiement du service rendu par les clients, pour différentes raisons : insatisfaction, difficultés financières… Il s’agit d’un risque majeur pour la pérennité du projet, puisqu’il entraîne une diminution des recettes, qui pèse sur les opérations de maintenance préventive ou curative et dégrade ainsi la qualité du service.

La conservation de la rente assurée par les clients acquis exige donc un investissement qui peut représenter un coût élevé : relances, mobilisation de personnel pour récupérer les créances, désinstallation du matériel… Cependant, il est nécessaire pour garantir la qualité de service et assurer la viabilité de l’opérateur.

BPC Lesedi propose une solution innovante parfaitement adaptée au cas du Botswana, car il s’agit d’une région à fort pouvoir d’achat des populations. Le concept du paiement au service est une solution qui peut être répliquée pour d’autres bassins de population.

Projet BPC Lesedi / Botswana : mise en œuvre du concept de «paiement au service » via un réseau de franchisés

BPC Lesedi (joint-venture détenu à 55% par BPC – opérateur national d’électricité botswanais – et à 45% par EDF) est née en 2010 et a pour mission de mettre en œuvre le programme national d’électrification rurale à partir d’énergies renouvelables, solaire en particulier. L’objectif de la politique énergétique du Bostwana est d’atteindre un taux d’électrification de 80% des foyers d’ici 2016 et de 100% d’ici 2030.

BPC Lesedi (joint-venture détenu à 55% par BPC – opérateur national d’électricité botswanais – et à 45% par EDF) est née en 2010 et a pour mission de mettre en œuvre le programme national d’électrification rurale à partir d’énergies renouvelables, solaire en particulier. L’objectif de la politique énergétique du Bostwana est d’atteindre un taux d’électrification de 80% des foyers d’ici 2016 et de 100% d’ici 2030.

Le modèle mis en place par BPC Lesedi est celui de « paiement au service » déjà mis en œuvre dans d’autres pays par EDF. Au Botswana, l’innovation de cette approche réside dans son système de franchises. Le « paiement au service » vise à répondre au plus grand défi posé par les systèmes hors-réseaux par rapport à l’électrification via le réseau électrique conventionnel : prendre en charge la maintenance et sa charge financière qui pèse sur le client en échange d’une redevance mensuelle.

La force du système de franchises réside dans l’adaptabilité des entrepreneurs à différents environnements, et la durabilité d'une prestation de services performante qui conduit l'entrepreneur local à maintenir son entreprise en pleine croissance en conservant ses clients captifs et satisfaits. En impliquant le secteur privé pour mener le processus d’électrification rurale à travers le pays au lieu de confier la mission à un unique opérateur national, le concept de franchises va permettre à BPC Lesedi d’encourager l’ensemble de l’industrie solaire dans le pays et d’apporter de la valeur ajoutée à son expansion.

Après 3 ans, BPC Lesedi a déjà réussi l’installation de 600 systèmes solaires (pour 3 000 bénéficiaires environ) grâce au recrutement et à la formation de 10 franchisés. Ceci a contribué à la création de 47 postes permanents dans le solaire à travers le réseau de franchises et de sous-traitants.

(4) Construire des partenariats public-privé (PPP)

Les PPP peuvent représenter une solution pertinente de financement de l’accès à l’énergie, si la politique nationale d’électrification rurale d’un État ou d’une région est définie, et que le cadre réglementaire est transparent et incitatif.

Dans le domaine de l’électrification rurale, les États peuvent libérer des concessions dont elles confient la gestion à une entreprise privée, alors titulaire d’une délégation de service public sur un territoire défini. Elle est alors en charge du développement de l’accès à l’énergie, et bénéficie d’une exclusivité d’exploitation sur une durée longue (10 à 20 ans) afin de rentabiliser ses investissements et dégager des bénéfices. Au terme de la concession, la puissance publique devient propriétaire et gestionnaire des infrastructures. D’autres systèmes existent, comme l’affermage, dans lequel l’opérateur privé gère un service public, en contrepartie d’une rente reversée à l’État.

Pour les infrastructures énergétiques d’envergure nationale ou régionale, les PPP représentent une voie pertinente d’une croissance durable. À l’initiative des gouvernements et sur impulsion internationale, bailleurs publics, agences internationales et partenaires privés sont associés afin de mettre en œuvre un projet de production ou de distribution énergétique.

Projet GDC / Kenya : PPP pour la construction d’une centrale géothermique de 400 MW

L’entreprise GDC (Geothermal Development Company), créée en 2008, développe l'énergie géothermique au Kenya. La géothermie est l’unique grande source d’énergie encore inexploitée, peu chère, fiable et disponible.

L’entreprise GDC (Geothermal Development Company), créée en 2008, développe l'énergie géothermique au Kenya. La géothermie est l’unique grande source d’énergie encore inexploitée, peu chère, fiable et disponible.

On estime le potentiel géothermique du pays à plus de 10 000 MW, principalement le long de la vallée du Rift. Le premier projet développé par l’entreprise est la centrale de Menengai, qui produira 400 MW à l’achèvement de sa construction en 2017.

En raison des coûts très élevés liés à l'exploration des ressources en amont, les investisseurs sont généralement frileux quant au développement de la géothermie, dont l’exploitation des ressources a stagné dans la plupart des pays. Cependant GDC a été conçu comme un accélérateur du développement géothermique du pays.

GDC prend en charge les risques de l’exploration : elle procède ainsi à des études de surface, d’exploration, d'évaluation et de production de forage. Les investisseurs seront par la suite invités à s'associer au développement de la centrale dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Grâce à la prise en charge des risques initiaux engendrés par l’exploration géothermique, GDC favorise les investissements dans le secteur en limitant les risques qui pèsent sur eux. Si les investisseurs privés devaient être impliqués dans l'investissement de l’intégralité de la chaîne de valeur géothermique, le risque serait de facto répercuté sur les tarifs au consommateur, qui deviendraient alors trop élevés pour la population locale.

Grâce à ce modèle, le Kenya développera une industrie géothermique efficace tandis que les consommateurs bénéficieront également de tarifs plus bas.

En conclusion :

L’Afrique dispose de ressources énergétiques très importantes. Pourtant les investissements actuels dans les unités de production, et une approche strictement technique et macro-économique ne sont pas suffisants pour délivrer l’électricité à l’ensemble de la population. Des freins subsistent : infrastructures vulnérables aux variations de la demande, réseaux peu interconnectés qui freinent le développement de structures de production énergétiques régionales, surcoût à l'investissement des énergies renouvelables… Enfin, l'économie actuelle du système électrique empêche les investissements nécessaires faute d'efficacité, de solvabilité des acteurs et de stabilité politique et réglementaire.

La réussite de l’accès à l’énergie en zone rurale nécessite une autre vision, tout aussi à long terme, mais menée au plus près du terrain. Surtout, elle requiert la construction de modèles économiques mieux adaptés à des populations pauvres et souvent peu solvables, l’implication de tous les acteurs des filières et enfin le placement de l’innovation sociale et financière au cœur de la problématique de l’accès à l’énergie.

Jeremy DEBREU d’Africa Express

À Dar Salam à l’Est de Tambacounda au Sénégal, l’entreprise Schneider Electric a subventionné l’installation d’une micro- centrale solaire qui permet à l’ensemble du village d’accéder à une énergie primaire grâce à un système de location-rechargement de batteries.

À Dar Salam à l’Est de Tambacounda au Sénégal, l’entreprise Schneider Electric a subventionné l’installation d’une micro- centrale solaire qui permet à l’ensemble du village d’accéder à une énergie primaire grâce à un système de location-rechargement de batteries.

Le Bénin est un pays essentiellement rural qui importe 100% de sa consommation d’électricité et de carburant. À peine 3,5% des populations rurales ont accès à l’électricité et elles ont recours au secteur informel pour s’approvisionner en pétrole lampant et gasoil. Ce déficit énergétique freine le développement du pays.

Le Bénin est un pays essentiellement rural qui importe 100% de sa consommation d’électricité et de carburant. À peine 3,5% des populations rurales ont accès à l’électricité et elles ont recours au secteur informel pour s’approvisionner en pétrole lampant et gasoil. Ce déficit énergétique freine le développement du pays.

lors que les circuits classiques de commercialisation font des intermédiaires les maîtres du jeu au détriment des producteurs et des consommateurs, les circuits commerciaux courts quant à eux favorisent une augmentation des revenus des producteurs et une amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs du fait d’une réduction significative des intermédiaires.

lors que les circuits classiques de commercialisation font des intermédiaires les maîtres du jeu au détriment des producteurs et des consommateurs, les circuits commerciaux courts quant à eux favorisent une augmentation des revenus des producteurs et une amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs du fait d’une réduction significative des intermédiaires.

Aventure un peu visionnaire en 2010 lorsqu’il est lancé, le Forum International sur le Green Business peut aujourd’hui être fier du chemin parcouru sous l'impulsion du CCIAM de Pointe Noire, du gouvernement congolais et de la CEEAC. Institutionnalisé par les ministres de la CEEAC en 2012, il a permis une prise de conscience sous-régionale de l’épuisement des ressources et de la nécessité d’aller vers une croissance économique plus durable. Les ministres de la CEEAC ont notamment pris position en faveur de l’économie verte en 2012, à l’occasion de la Conférence Internationale Rio+20. De manière plus locale, la Chambre de commerce de Pointe Noire a lancé en 2013 l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Industrie du Congo (ESCIC), avec un master en Hygiène Qualité Sécurité et Environnement.

Aventure un peu visionnaire en 2010 lorsqu’il est lancé, le Forum International sur le Green Business peut aujourd’hui être fier du chemin parcouru sous l'impulsion du CCIAM de Pointe Noire, du gouvernement congolais et de la CEEAC. Institutionnalisé par les ministres de la CEEAC en 2012, il a permis une prise de conscience sous-régionale de l’épuisement des ressources et de la nécessité d’aller vers une croissance économique plus durable. Les ministres de la CEEAC ont notamment pris position en faveur de l’économie verte en 2012, à l’occasion de la Conférence Internationale Rio+20. De manière plus locale, la Chambre de commerce de Pointe Noire a lancé en 2013 l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Industrie du Congo (ESCIC), avec un master en Hygiène Qualité Sécurité et Environnement.

Mais en quoi le problème concerne-t-il ceux qui s'intéressent au développement ? D’abord parce que la pêche illégale fragilise les moyens de subsistance des populations pauvres qui dépendent de l'océan. Ensuite parce que le non-paiement des taxes et redevances prive les pays en développement de centaines de millions de dollars de recettes annuelles dont ils ont le plus grand besoin. Enfin, dans certaines régions, la pêche illicite a pris de telles proportions qu'elle met en péril la gestion durable d'une ressource déjà mise à mal par la surpêche.

Mais en quoi le problème concerne-t-il ceux qui s'intéressent au développement ? D’abord parce que la pêche illégale fragilise les moyens de subsistance des populations pauvres qui dépendent de l'océan. Ensuite parce que le non-paiement des taxes et redevances prive les pays en développement de centaines de millions de dollars de recettes annuelles dont ils ont le plus grand besoin. Enfin, dans certaines régions, la pêche illicite a pris de telles proportions qu'elle met en péril la gestion durable d'une ressource déjà mise à mal par la surpêche.

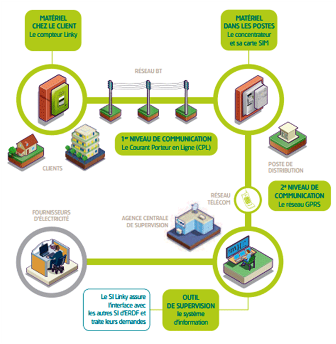

Le compteur intelligent, également appelé compteur communicant, est un dispositif permettant de fournir les informations de consommations énergétiques en « temps quasi réel » et d’informer, par extension, de l’état du réseau. La technologie de communication utilisée, dite AMR (Automated Meter Reading), a pour objet de transmettre les informations par différents canaux tels que CPL, GSM, Internet etc.

Le compteur intelligent, également appelé compteur communicant, est un dispositif permettant de fournir les informations de consommations énergétiques en « temps quasi réel » et d’informer, par extension, de l’état du réseau. La technologie de communication utilisée, dite AMR (Automated Meter Reading), a pour objet de transmettre les informations par différents canaux tels que CPL, GSM, Internet etc.

Récemment, un ami s'est rendu au Rwanda et m'a appelé pour exprimer son étonnement face à la propreté des rues de Kigali. Des commentaires comme « c'est si propre ici » sont fréquemment exprimés par les personnes originaires d'Afrique qui se rendent dans des régions du monde développé pour la première fois – les rues propres en Afrique sont souvent perçues comme l'exception plutôt que la règle.

Récemment, un ami s'est rendu au Rwanda et m'a appelé pour exprimer son étonnement face à la propreté des rues de Kigali. Des commentaires comme « c'est si propre ici » sont fréquemment exprimés par les personnes originaires d'Afrique qui se rendent dans des régions du monde développé pour la première fois – les rues propres en Afrique sont souvent perçues comme l'exception plutôt que la règle.

Récemment, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a organisé un banquet avec des produits que des chaînes internationales de supermarchés avaient rejetés parce qu’ils ne répondaient pas aux critères réglementaires en termes de calibre, de forme et autres caractéristiques. En bref, le produit n'avait pas l'air bon, il était « laid ». Mais, du point de vue du goût, était-il savoureux ?

Récemment, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a organisé un banquet avec des produits que des chaînes internationales de supermarchés avaient rejetés parce qu’ils ne répondaient pas aux critères réglementaires en termes de calibre, de forme et autres caractéristiques. En bref, le produit n'avait pas l'air bon, il était « laid ». Mais, du point de vue du goût, était-il savoureux ?

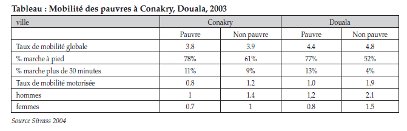

Les grands traits de la mobilité peuvent être résumés par un niveau très faible de mobilité motorisée en ASS et plutôt faible en Afrique du nord et en Afrique du sud, avec des exceptions remarquables pour les villes à deux roues, dont Ouagadougou est emblématique.

Les grands traits de la mobilité peuvent être résumés par un niveau très faible de mobilité motorisée en ASS et plutôt faible en Afrique du nord et en Afrique du sud, avec des exceptions remarquables pour les villes à deux roues, dont Ouagadougou est emblématique.

Ibrahima Coulibaly: «Nous sommes pauvres car nos paysans sont pauvres»

Ibrahima Coulibaly: «Nous sommes pauvres car nos paysans sont pauvres»

C.L. : Je suis consultante e-business et entrepreneur, mariée et mère de trois enfants. Suite à un parcours chaotique se rapportant à la création d’une structure de production de cultures vivrières au Cameroun il ya deux ans, j’ai décidé de mettre sur pied un outil d’accompagnement dédié à l’entrepreneur agricole en Afrique subsaharienne. C’est pour cette raison que j’ai créé début 2012 la plateforme AGM (Afrique Grenier du Monde) avec le concours d’un collectif de cadres et d’entrepreneurs d’horizons divers. Le but de cette plateforme est d’œuvrer modestement mais efficacement pour la relance de l’agriculture africaine via l’entrepreneuriat.

C.L. : Je suis consultante e-business et entrepreneur, mariée et mère de trois enfants. Suite à un parcours chaotique se rapportant à la création d’une structure de production de cultures vivrières au Cameroun il ya deux ans, j’ai décidé de mettre sur pied un outil d’accompagnement dédié à l’entrepreneur agricole en Afrique subsaharienne. C’est pour cette raison que j’ai créé début 2012 la plateforme AGM (Afrique Grenier du Monde) avec le concours d’un collectif de cadres et d’entrepreneurs d’horizons divers. Le but de cette plateforme est d’œuvrer modestement mais efficacement pour la relance de l’agriculture africaine via l’entrepreneuriat.

Si la situation dans ce pays est certainement un cas extrême de corruption et de mauvaise gouvernance, la Guinée Equatoriale illustre assez bien, néanmoins, deux énigmes et défis du continent à l’heure actuelle : les carences du secteur énergétique en Afrique et l’insuffisante prise en compte des questions environnementales.

Si la situation dans ce pays est certainement un cas extrême de corruption et de mauvaise gouvernance, la Guinée Equatoriale illustre assez bien, néanmoins, deux énigmes et défis du continent à l’heure actuelle : les carences du secteur énergétique en Afrique et l’insuffisante prise en compte des questions environnementales.

Aujourd’hui, 13 Avril 2013 se tient à Paris un atelier-débat co-organisée par Terangaweb-l’Afrique des Idées et l’agence Global Careers sur le thème : "Energies en Afrique : lumières sur les défis du secteur et les opportunités de carrières" Ce sera l’occasion de présenter les réalités du secteur énergétique en Afrique, les défis qu’il pose et les opportunités qu'il ouvre. Cet évènement marque aussi la reconnaissance grandissante de l’intérêt que nous avons toujours porté à cette question et de l’expertise que nous avons sur ce thème.

Aujourd’hui, 13 Avril 2013 se tient à Paris un atelier-débat co-organisée par Terangaweb-l’Afrique des Idées et l’agence Global Careers sur le thème : "Energies en Afrique : lumières sur les défis du secteur et les opportunités de carrières" Ce sera l’occasion de présenter les réalités du secteur énergétique en Afrique, les défis qu’il pose et les opportunités qu'il ouvre. Cet évènement marque aussi la reconnaissance grandissante de l’intérêt que nous avons toujours porté à cette question et de l’expertise que nous avons sur ce thème.