« L'élimination de l'extrême pauvreté demeure l'un des grands défis de notre temps et constitue l'une des principales préoccupations de la communauté internationale.» tels sont les mots prononcés par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, en Juillet 2008, à mi-parcours de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

« L'élimination de l'extrême pauvreté demeure l'un des grands défis de notre temps et constitue l'une des principales préoccupations de la communauté internationale.» tels sont les mots prononcés par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, en Juillet 2008, à mi-parcours de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

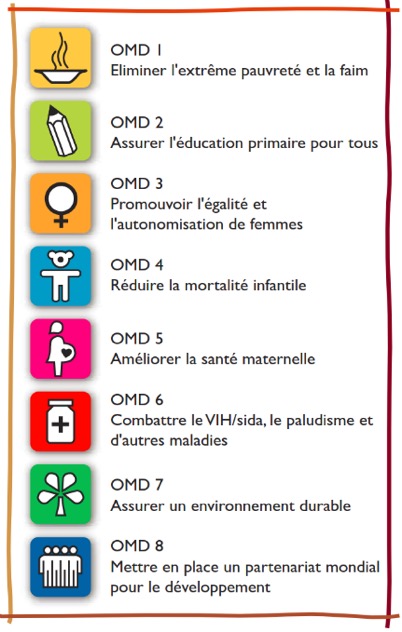

Adoptée en Septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu au Siège de l’ONU, la Déclaration du Millénaire est une grande première dans les relations Nord-Sud. Vaste programme en faveur du développement, elle vise à favoriser l’éducation, la santé et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. En ce sens, la Déclaration du Millénaire énonce huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (voir image ci-contre). Alors que les Nations Unies ont récemment publié leur rapport 2015 sur les OMD, les pays signataires, aussi bien développés qu’en cours de développement, se lancent déjà dans l’après 2015 avec 17 nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), prolongeant et complétant les OMD. Ainsi, il semble incontournable de dresser le bilan des OMD, afin de pouvoir en tirer des leçons, notamment en ce qui concerne le développement et l’atteinte de ces objectifs sur le continent africain.

Adoptée en Septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu au Siège de l’ONU, la Déclaration du Millénaire est une grande première dans les relations Nord-Sud. Vaste programme en faveur du développement, elle vise à favoriser l’éducation, la santé et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. En ce sens, la Déclaration du Millénaire énonce huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (voir image ci-contre). Alors que les Nations Unies ont récemment publié leur rapport 2015 sur les OMD, les pays signataires, aussi bien développés qu’en cours de développement, se lancent déjà dans l’après 2015 avec 17 nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), prolongeant et complétant les OMD. Ainsi, il semble incontournable de dresser le bilan des OMD, afin de pouvoir en tirer des leçons, notamment en ce qui concerne le développement et l’atteinte de ces objectifs sur le continent africain.

Les OMD sont une initiative des pays développées vers les pays en développement, incluant des zones très hétérogènes économiquement et socialement (Afrique, Asie, Amérique Latine ou encore le Moyen-Orient). Adoptés par 189 États, ils sont définis par des objectifs chiffrés permettant de mesurer le progrès vers l’atteinte des 8 objectifs, sur un horizon de 15 ans.

-

Éliminer l’extrême pauvreté

L’extrême pauvreté, fléau qui touche près de 47% de la population des pays en développement en 1990, s’est vue réduite de manière conséquente au cours des dernières décennies. En effet, en 2015, le pourcentage atteint 14% dans l’ensemble des pays en développement.

Néanmoins, ces progrès considérables cachent des disparités entre les régions. En effet, cette forte baisse est principalement due à la croissance de certains pays émergents, comme l’Inde ou la Chine. Le continent africain, en particulier, reste très touché par la pauvreté, et ce, malgré des progrès conséquents pour certains pays (Niger, Burkina Faso ou encore Swaziland). Son taux a reculé de 56,5% à 48,4% entre 1990 et 2010 (hors Afrique du Nord).

Sur la même période, la proportion de personnes sous-alimentées est passée de 23% à 13% entre les années 90 et aujourd’hui. Et sur la réduction de la faim, le constat reste le même : ce sont les pays ayant connu une grande croissance qui tirent les taux à la baisse.

Ainsi, afin de réduire durablement la pauvreté, la croissance en Afrique doit se poursuivre dans les prochaines années.

-

Assurer l’éducation primaire pour tous

L’éducation primaire pour tous, mesurée par le taux de scolarisation à l’école primaire, a également progressé de 83% à 91% entre 1990 et 2015, mais derrière ce taux qui peut paraître élevé, se cachent près de 57 millions d’enfants non scolarisés.

Encore une fois, les résultats positifs globaux ne reflètent qu’en partie la situation sur le continent. En effet, sur les 25 pays pour lesquels des données étaient disponibles en 2012, 17 pays ont atteint un taux de scolarisation au primaire d’au moins 75%, un taux plus faible que le taux de départ de la moyenne des pays en développement.

Cette dernière décennie, les pays africains ont mis l’éducation au centre de leur politique, lui allouant des ressources considérables. Ceci est permis notamment par l’allégement de la dette et l’aide publique au développement (APD) en provenance de pays développés.

Néanmoins, les cibles telles que définies dans l’OMD 2 ont pu pousser certains Etats à favoriser le quantitatif au qualitatif, en augmentant le nombre d’écoles ou d’enseignants, sans assurer au préalable que les programmes soient adaptés et que la continuité soit assurée au-delà des classes primaires. En effet, les taux d'achèvement du cycle primaire ou de scolarisation au collège ou lycée sont nettement plus faibles.

-

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Outre le taux de scolarisation, l’accès à l’enseignement dans les pays en développement se concentre également sur la réduction de l’inégalité entre les sexes. En effet, en 1990, seulement 84 filles pour 100 sont scolarisées à l’école primaire pour 100 garçons.

Aujourd’hui, les filles sont davantage présentes dans les salles de classe : en Asie du Sud-Est, la parité est atteinte dans les classes primaires (1990: 74 filles pour 100 garçons), et en Afrique (hors Afrique du Nord) des progrès ont été constatés de 83 à 92 filles pour 100 garçons entre 1990 et 2015.

Par ailleurs, la représentation des femmes dans la société a progressé en Afrique, comme en témoigne le taux de représentation parlementaire passé de 14 à 22% entre 2000 et 2014.

-

Réduire la mortalité infantile et post-infantile

L’OMD 4 visait la réduction de deux tiers du taux de mortalité infantile. En 1990, on dénombre près de 12,6 millions de décès d’enfants de moins de cinq ans. En 2015, ce chiffre est passé à 6 millions, soit une baisse d’environ 50%.

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans s’est réduit de la même proportion sur le continent africain, mais avec un chiffre de 3,2 millions, l’Afrique représente 50% des décès d’enfants de moins de cinq ans survenus dans le monde en 2015.

Ces chiffres élevés s’expliquent notamment par des taux de mortalité néonatale encore très élevés du fait d’un accès aux soins (personnel médical qualifié et soins de base) encore limités.

-

Améliorer la santé maternelle

Parallèlement, l’OMD 5 visait la réduction des trois quarts du taux de mortalité maternelle. Le taux de mortalité maternelle a diminué de 45 % dans le monde depuis 1990, grâce notamment à l’augmentation du nombre de femmes enceintes suivies.

L’Afrique reste la région du monde où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé, avec en 2013, une moyenne de 289 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes (moyenne mondiale : 210 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes).

En 2013, selon les données des Nations Unies datant, seuls quatre pays africains avaient atteint la cible de l’OMD 5 : le Cap Vert, l’Érythrée, la Guinée équatoriale et le Rwanda.

Encore une fois, c’est l’accès aux soins qui est en cause : non seulement, les femmes enceintes n’ont recours que très tardivement aux soins médicaux de base, mais la rapidité et la qualité de la prise en charge n’est pas toujours adaptée.

-

Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Le combat contre le VIH/Sida porte sur deux dimensions : réduire le nombre de nouvelles infections et augmenter l’accès aux soins des personnes atteintes. Sur ces deux dimensions, des avancées considérables ont été faites. En effet, le nombre de nouvelles infections au VIH a baissé d’environ 40 % entre 2000 et 2013. Et, le nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral est passé de 800.000 en 2003 à plus de 13,6 millions de personnes en 2014.

Grâce aux nombreux programmes de prévention (l’usage de préservatifs ou d’antiviraux contre le VIH/Sida ou usage de moustiquaires contre le paludisme, par exemple), de détection et de traitements mis en place, les taux d’incidence, de prévalence et de mortalité du VIH/Sida, du paludisme et de la tuberculose ont fortement baissés sur le continent africain.

-

Préserver l’environnement

L’OMD 7 sur la préservation de l’environnement vise, entre autres, à ce que toutes les populations aient accès à l’eau potable. En effet, en 1990, le taux de personnes dans le monde ayant accès à l’eau potable s’élevait à 76 %. En 2015, le taux s’élève à 91 % dans le monde, mais reste faible en Afrique avec un taux de 64%, concentré dans les zones urbaines.

-

Mettre en place un partenariat pour le développement

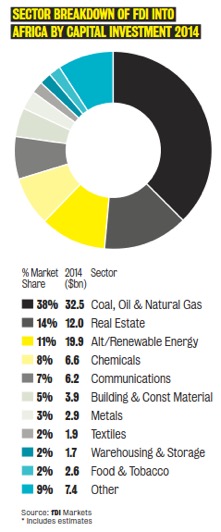

Qui dit programme de développement, dit nécessairement financement. De ce fait, l’aide publique au développement en provenance des pays développés s’est accru de 66 % entre 2000 et 2014, atteignant ainsi 135 milliards de dollars, et ceci malgré une baisse au moment de la crise.

Malgré les dispositifs de réduction de la dette mis en place, celle-ci reste encore très élevée en Afrique : la dette extérieure totale de l’Afrique s’élève à 30% de son PIB en 2010.

Ces données reflètent les progrès majeurs réalisés en Afrique afin de favoriser le développement, mais, force est de constater que les objectifs n’ont pas été atteints. En effet, l’inégalité des progrès, et notamment le retard de certains pays africains, indiquent que les objectifs doivent être poursuivis.

Néanmoins, il est important que ceux-ci soient adaptés afin de répondre aux besoins des différents pays, mais surtout afin que les progrès soient durables et profitables à tous.

Il est important, comme souligné dans le rapport 2015 sur l’Afrique[1], que soient “abordées les causes profondes du sous-développement, pas seulement les symptômes”.

C’est dans ce sens que les Objectifs de Développement Durable, ont été définis. En effet, ce nouvel accord, permettrait de prolonger et de compléter les objectifs du millénaire (OMD) jusqu’en 2030. Il se décline, dans cette nouvelle version, en 17 Objectifs qui visent aussi bien l'éradication complète de la faim et de la pauvreté avant 2030, mais également une croissance inclusive et créatrice d'emplois, des modes de production et de consommation durables, l'accès à la justice et à la démocratie…

Mais l’Afrique est-elle prête à relever ce défi de taille et saura-t-elle atteindre les nouveaux objectifs pour 2030 ?

Avoir une réponse exhaustive et réaliste à cette question est un exercice difficile. En effet, il y a de réponses que d’analyses différentes, selon les actions, les acteurs et les objectifs privilégiés. Mais, comme souligné précédemment, un axe de réponse reste l’importance du rôle des gouvernements des pays concernés dans les processus de développement et de réduction de pauvreté. En effet, il est important que soient mises en place des politiques et alloués des budgets permettant de renforcer l’économie, réduire le chômage, offrir les infrastructures et les moyens nécessaires à l’amélioration de la santé et de l’éducation.

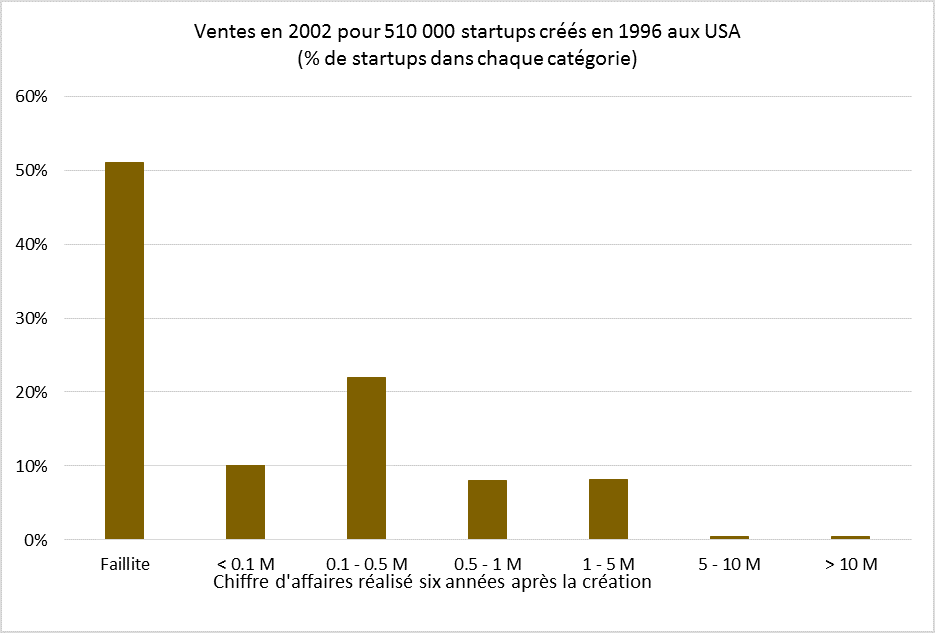

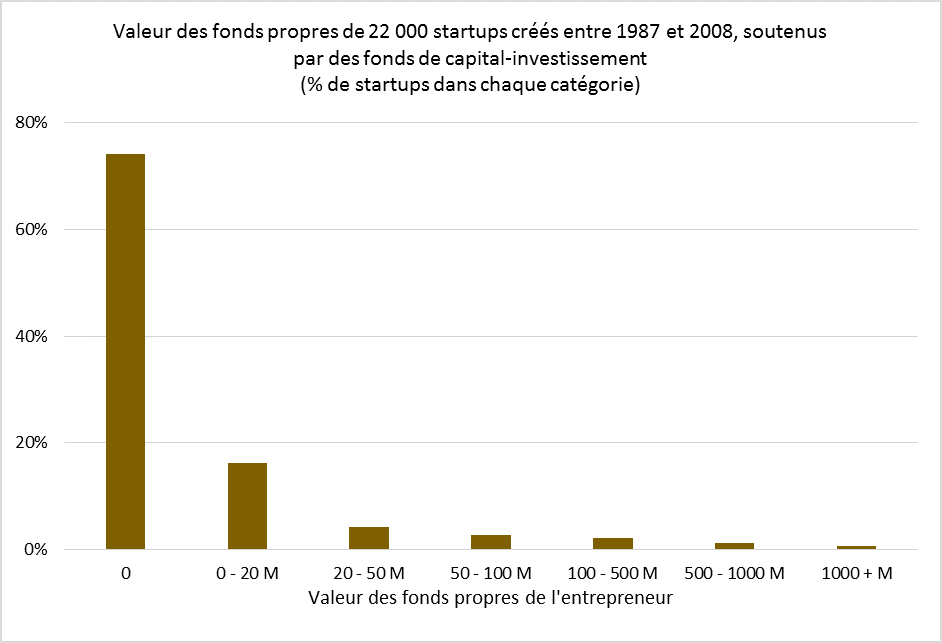

Par exemple, en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, comme indiqué précédemment, il est important qu’elle se fasse dans un contexte de croissance constante pour être durable. En effet, qui dit réduction de la pauvreté et développement s’attend à de potentiels changements structurels, aussi bien positifs que négatifs, de l’économie et de la société. Malgré la réduction de la pauvreté, les inégalités persistent dans les sociétés africaines. A cela s’ajoute des taux de chômage élevés notamment chez les jeunes et les femmes. Ainsi la réduction de la pauvreté requiert des politiques la mise en place de mesure permettant de réduire les inégalités de richesse, de réduire le chômage et d’améliorer la productivité, et cela passe par la transformation industrielle et la diversification de l’économie. Ces politiques en faveur de l’emploi doivent notamment favoriser l’accès des femmes aux secteurs non agricoles. En effet, la transformation de l’économie favorise l’industrie et les services au détriment du secteur agricole, mais le transfert de la main d’œuvre vers les secteurs non agricole accroit le chômage des femmes.

Par ailleurs, le constat des analystes aussi bien des Nations Unis qu’externes, est que les économies africaines restent fragiles face à des chocs externes, comme cela a pu être constaté lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’ouest. Et, ceci est sans compter sur les chocs récurrents que connaissent bon nombre de pays africains, comme la sécheresse ou encore les conflits armés.

L’éducation et la santé sont des secteurs qui se sont fortement développés ces dernières années en Afrique, mais il reste encore des progrès à faire notamment en ce qui concerne les infrastructures, l’accès à tous aux services offerts et la formation d’une main d’œuvre qualifiée.

Dans un premier temps, prenons le cas de l’éducation, les OMD 2 et 3 traitent de l’accès à l’école primaire pour tous et de réduction des inégalités de genre. Les objectifs chiffrés qui leur sont associés ont bien souvent favorisés des actions axées sur le quantitatif : des taux de scolarisation élevés, sans se préoccuper du qualitatif : l’adéquation des programmes scolaires, des enseignants qualifiés, des infrastructures suffisantes et adaptées, et l’accès aux systèmes scolaires aux populations les plus démunies ou les plus excentrées. De plus, il est constaté que seul un tiers des enfants scolaires dans en première année de cycle primaire finissent le cycle, et le taux de scolarisation dans les classes supérieurs va en décroissant. Enfin, pour faire le lien avec la question du chômage, n’est-il pas pertinent de se demander si l’offre d’enseignement correspond aux besoins du marché de l’emploi ?

En ce qui concerne le secteur de la santé, malgré de belles avancées, l’accès aux soins tardifs ou le manque de personnels qualifiés dans certaines zones sont décriés. En effet, il existe une inégalité de soins dans les pays africains pour les soins médicaux de base. L’inégalité est géographique : les infrastructures et le personnel qualifié est plus présent dans les villes, que dans les zones rurales, mais également financière : l’accès à des soins de qualité et dans les délais impartis requiert une certaine aisance financière.

Enfin, les progrès avancés fait en matière de planification familiale et d’informations aux femmes sur les questions de santé doivent être, à minima, maintenus.

Education, santé, chômage, croissance, pauvreté, inégalités, corruption… autant de maux que les pays africains doivent combattre de front, tout en faisant face à de nouveaux défis, tels que la croissance démographique forte et ses impacts sur l’urbanisation et l’environnement.

« Les Objectifs de développement durables permettront d’achever la tâche commencée avec les OMD et ne laisseront personne à la traîne[2] » : l’objectif est ambitieux, mais espérons que l’Afrique sera au rendez-vous.

Ndeye Fatou Sene

Sources :

Objectifs du Millénaire pour le développement : Rapport 2015 : http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf

Rapports de progrès sur les OMD en Afrique : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/mdg-reports/africa-collection.html

Articles faisant le bilan des OMD au niveau global :

http://www.carefrance.org/actualite/communique-presse-news/2014-12-31,OMD-objectifs-millenaire-developpement-bilan.htm

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-bilan-des-objectifs-du-millenaire-2015-08-04-1341290

http://www.alternatives-economiques.fr/objectifs-du-millenaire–tout-reste-a-faire_fr_art_946_50210.html

http://www.alternatives-economiques.fr/retards-de-developpement_fr_art_1334_70682.html

En savoir plus:

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/news.shtml

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015

http://www.agencemicroprojets.org/wp-content/uploads/etudes40834/omd-2015-le-mirage.pdf

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/MDG_Report_2015.pdf

[2] http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html

« L'élimination de l'extrême pauvreté demeure l'un des grands défis de notre temps et constitue l'une des principales préoccupations de la communauté internationale.» tels sont les mots prononcés par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, en Juillet 2008, à mi-parcours de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

« L'élimination de l'extrême pauvreté demeure l'un des grands défis de notre temps et constitue l'une des principales préoccupations de la communauté internationale.» tels sont les mots prononcés par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, en Juillet 2008, à mi-parcours de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Adoptée en Septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu au Siège de l’ONU, la Déclaration du Millénaire est une grande première dans les relations Nord-Sud. Vaste programme en faveur du développement, elle vise à favoriser l’éducation, la santé et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. En ce sens, la Déclaration du Millénaire énonce huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (voir image ci-contre). Alors que les Nations Unies ont récemment publié leur rapport 2015 sur les OMD, les pays signataires, aussi bien développés qu’en cours de développement, se lancent déjà dans l’après 2015 avec 17 nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), prolongeant et complétant les OMD.

Adoptée en Septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu au Siège de l’ONU, la Déclaration du Millénaire est une grande première dans les relations Nord-Sud. Vaste programme en faveur du développement, elle vise à favoriser l’éducation, la santé et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. En ce sens, la Déclaration du Millénaire énonce huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (voir image ci-contre). Alors que les Nations Unies ont récemment publié leur rapport 2015 sur les OMD, les pays signataires, aussi bien développés qu’en cours de développement, se lancent déjà dans l’après 2015 avec 17 nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), prolongeant et complétant les OMD.  La migration, conséquence de la répartition inégale des richesses dans le monde. Tout au long de l’histoire de l’humanité, les mouvements migratoires n’ont cessé de se succéder et semblent toucher tous les continents du monde. Ces migrations, lorsqu’elles ne sont pas forcées, résultent directement de la répartition inégale des richesses, qui poussent les personnes à aller là où sont ces richesses. Selon certains auteurs, la volonté et la capacité d’émigrer à l’étranger résultent à la fois de la personnalité et de la situation socio-économique du candidat migrant, des circuits d’informations auxquels il a accès, des réseaux migratoires, des contextes politiques et économiques des pays d’origine et d’accueil et de leurs rapports historiques. En effet il est certain que la distribution des hommes à la surface de la terre résulte pour une large part des grandes migrations qui se sont déroulées le plus souvent sur de longues périodes.

La migration, conséquence de la répartition inégale des richesses dans le monde. Tout au long de l’histoire de l’humanité, les mouvements migratoires n’ont cessé de se succéder et semblent toucher tous les continents du monde. Ces migrations, lorsqu’elles ne sont pas forcées, résultent directement de la répartition inégale des richesses, qui poussent les personnes à aller là où sont ces richesses. Selon certains auteurs, la volonté et la capacité d’émigrer à l’étranger résultent à la fois de la personnalité et de la situation socio-économique du candidat migrant, des circuits d’informations auxquels il a accès, des réseaux migratoires, des contextes politiques et économiques des pays d’origine et d’accueil et de leurs rapports historiques. En effet il est certain que la distribution des hommes à la surface de la terre résulte pour une large part des grandes migrations qui se sont déroulées le plus souvent sur de longues périodes.

Since the 2000s, a few African countries have committed to strategies, initiated by the World Bank and then extended to the Millennium Development Goals (MDGs), to fight against poverty. These strategies, compiled in what are generally called Poverty Reduction Strategic Papers (PRSPs), are based on the dogma which considers that growth is enough to reduce poverty. Therefore, they highlight growth acceleration and identify measures to be implemented to improve the living conditions of the poorest.

Since the 2000s, a few African countries have committed to strategies, initiated by the World Bank and then extended to the Millennium Development Goals (MDGs), to fight against poverty. These strategies, compiled in what are generally called Poverty Reduction Strategic Papers (PRSPs), are based on the dogma which considers that growth is enough to reduce poverty. Therefore, they highlight growth acceleration and identify measures to be implemented to improve the living conditions of the poorest.