Qu’est ce que l’Afrique subsaharienne peut apprendre des expériences contestataires/refondatrices qui ont secoué le monde ces deux dernières années ? Sans doute qu’il ne suffit pas de protester au sein de l’espace public pour construire une alternative politique répondant aux préoccupations légitimes des manifestants. La solution tient en un mot : organisation.

Qu’est ce que l’Afrique subsaharienne peut apprendre des expériences contestataires/refondatrices qui ont secoué le monde ces deux dernières années ? Sans doute qu’il ne suffit pas de protester au sein de l’espace public pour construire une alternative politique répondant aux préoccupations légitimes des manifestants. La solution tient en un mot : organisation.

L’agitation mondiale récente est le résultat d’une situation inédite : une jeunesse nombreuse, éduquée, connectée, qui fait face à une situation sociale et économique particulièrement difficile : un niveau d’inégalités économiques effarant, une barrière à l’entrée du monde du travail pour une portion significative des jeunes, une fossilisation de la société au détriment de ses forces vives. Alors même que l’Afrique et les sociétés arabes sont censées bénéficier du « dividende démographique », avec l’arrivée d’une cohorte de nombreux jeunes éduqués en âge de travailler, les conditions de réalisation et d’épanouissement de ces individus sont compromises dans le cadre actuel du système social et économique où ils évoluent. Le changement est donc nécessaire. Mais les Subsahariens qui souhaitent réformer leur société au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, en Ouganda, au Soudan ou ailleurs gagneraient à tirer des leçons du « printemps arabe » ainsi que des mouvements « Occupy… » qui ont rassemblé des jeunes aux Etats-Unis, en Espagne ou en Israël, protestant contre le niveau des inégalités et leur horizon bouché.

Dans tous ces cas, des mobilisations d’une ampleur historique ont abouti à des résultats contrastés. En Egypte et en Tunisie, deux des cas les plus emblématiques, le renversement du pouvoir en place a profité avant tout à la force politique alternative la mieux organisée de ces sociétés : les islamistes du mouvement des frères musulman et du parti Ennahda. Bien que les militants de ces mouvements n’aient pas été les protagonistes des révoltes, ils se sont révélés les mieux à même d’occuper le vide laissé par les anciens pouvoirs. Les jeunes urbains fers de lance de la révolte, qu’ils soient pauvres ou issus de la classe moyenne, ont péché par manque d’organisation militante, par manque de discours englobant et mobilisateur, par manque de leadership et de confiance en eux.

Les jeunes manifestants en Europe et aux Etats-Unis ont eux péché par « nombrilisme ». Ils ont confondu le moyen – occuper l’espace public par des manifestations, des sit-in – et la fin – obtenir des changements politiques. Ils ont refusé de s’organiser en mouvement politique au nom de principes anarchistes qui sont les symptômes de leur défiance vis-à-vis de la société dans laquelle ils vivent. Cette posture de défiance ne fait que les marginaliser encore plus. Le mouvement « Occupy Wall Street » a souffert également du défaut de l’ « intellectualisme », ce plaisir qu’ont certain à s’entendre parler, à rendre nébuleux ce qui est clair, à rendre élitiste des causes populaires.

Les Subsahariens cumulent tous ces défauts : le manque d’organisation, l’ « intellectualisme » et le « nombrilisme ». Un nombrilisme qui s’exprime différemment : à l’optimisme individuel (il est possible de s’en sortir soi-même si on est courageux, malin et qu’on se débrouille bien – avec l’aide de Dieu…), fais face le pessimisme collectif (il n’est pas possible de changer la société et le système dans lequel on vit, ce sont toujours les puissants qui vont dominer, les tares de la société resteront toujours les mêmes, etc.).

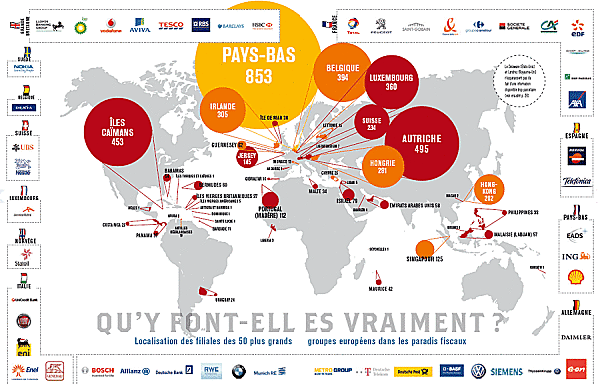

L’ « intellectualisme » africain est lui assez banal. Il prend l’apparence de discours pompeux et creux tenus à longueur de journée par des tribuns dont on se sait s’il faut en rire ou en pleurer. Il prend également la forme d’un retrait de la vie politique – l’intellectuel ne devant pas se salir dans le marigot politique – qui peut parfois être interprété comme une démission. Une démission d’autant plus facile quand le discours critique porte quasi exclusivement sur la domination de l’Afrique par les puissances impérialistes qui seraient omnipotentes et face auxquelles les acteurs africains ne seraient que des pantins sans marge de manœuvre. C’est le sempiternel refrain sur la « françafrique » par exemple : rien ne serait possible (réformer par exemple l’espace monétaire de la zone CFA), tout se joue à l’Elysée et Matignon, les dés sont pipés, etc. C’est sans doute la principale faiblesse du courant intellectuel altermondialiste africain, qui s’articule principalement sur la critique des puissances impérialistes étrangères et pas assez sur l’organisation des forces sociales africaines. Un discours qui finit par déresponsabiliser les premiers protagonistes de l’histoire continentale : les Africains. Il leur revient pourtant de s’organiser pour inverser les rapports de force et se frayer leur propre chemin au sein du système mondial, comme le font tant d’autres sociétés en Amérique latine et en Asie.

Le manque d’organisation est aberrant : dans la plupart des pays africains, il n’y a pas de mouvement aussi structuré que les frères musulmans – avec un corpus cohérent d’idées, une organisation, des militants – qui soit une force politique alternative au régime en place. De ce fait, le vide du pouvoir appelle des « hommes providentiels », malheureusement souvent des personnages médiocres et opportunistes (Dadis Camara, le capitaine Sanogo et tant d’autres chefaillons militaires avant eux). Nous nous demandions en 2011 si le « printemps arabe » allait passer la barrière du Sahara et venir bousculer tous ces chefs d’Etat à qui il faut dire dégage… La plupart des pouvoirs les plus décriés en Afrique n’ont pas une assise solide. Leur chute ne saurait tarder, qu’elle se fasse de manière pacifique et naturelle, ou de manière violente et forcée. Mais l’alternative politique est-elle prête ?

Pas encore. Il est donc plus que jamais urgent de s’organiser. De mobiliser les femmes, les hommes et les idées qui porteront le courant progressiste de l’Afrique de demain. De les mobiliser non pas sur des slogans creux, mais sur des idées pratiques.

L’afro-responsabilité : une nouvelle posture de pensée et d’action pour construire une alternative positive

C’est ce à quoi souhaite répondre l’afro-responsabilité : placer les Africains au centre du jeu et construire une alternative politique progressiste et efficace, qui réponde aux besoins de sécurité, d’emploi, de prospérité et de fierté que réclament légitimement des centaines de millions d’Africains.

A Terangaweb – l’Afrique des idées, nous avons depuis deux ans cherché à poser les bases de réflexion de cette alternative. Notre cadre de réflexion s’est d’emblée posé à l’échelle continentale et sous-régionale : la solution ne viendra pas de l’échelon national, parfois trop petit, parfois trop bancal. Il faut trouver une solution par le haut : les échelons sous-régionaux (UEMOA, CEMAC, EAC, SADEC) semblent plus pertinents pour mobiliser les ressources humaines, financières, militaires et symboliques nécessaires pour combler le retard en infrastructures, permettre aux entreprises d’avoir accès à des marchés élargis et compétitifs, asseoir la position de l’Afrique dans le monde. L’échelon sous-régional devrait aussi mettre fin à l’émiettement de l’Afrique : l’harmonisation des règles du droit, des modalités de la compétition politique, la libre-circulation des personnes, devraient permettre d’éviter à l’avenir la succession de petits sultanats locaux (la Gambie, la Guinée-Bissau) au fonctionnement douteux, et rendre quasiment impossible la contestation du pouvoir central par des forces locales, comme on l’assiste encore aujourd’hui en Centrafrique. Cela ne signifie bien entendu pas la fin de l’échelon national, et encore moins des échelons locaux. L’expansion démographique des villes africaines appellent au contraire un renforcement sans précédent des pouvoirs locaux. Il s’agit de mettre en place un système articulé de prise de décision à l’échelon pertinent, dans un cadre de règles harmonisées au niveau sous-régional.

Nous nous proposons de relancer le projet panafricaniste sur des propositions concrètes (mise en place par exemple d’un système de droit panafricain avec une Cour suprême dont les arrêtés s’imposeraient à l’ensemble des juridictions nationales). Le défi consiste aujourd’hui à donner du souffle à ces idées ; à rassembler des personnes qui militent pour qu’elles deviennent réalité. Des personnes qui seront prêtes à remplacer au pied levé des pouvoirs dépassés et à construire une autre alternative historique. Tel est l’ambition que nous nous fixons. Tel est le défi que l’époque pose à notre génération.

Emmanuel Leroueil