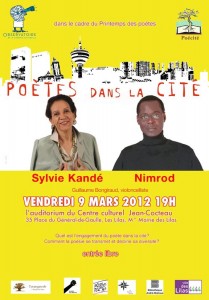

Il vaut mieux tard que jamais dit l’adage. Je m’abriterai donc derrière ces quelques mots pour partager avec un peu de retard une très belle rencontre à laquelle j’ai récemment participé à l’auditorium du Centre culturel Jean Cocteau des Lilas, près de Paris. J’avais en effet été convié à Poètes dans la cité co-organisée par l’Observatoire de la Diversité Culturelle et Poécités. Au programme, deux poètes que je ne connaissais que de nom et de réputation :

Il vaut mieux tard que jamais dit l’adage. Je m’abriterai donc derrière ces quelques mots pour partager avec un peu de retard une très belle rencontre à laquelle j’ai récemment participé à l’auditorium du Centre culturel Jean Cocteau des Lilas, près de Paris. J’avais en effet été convié à Poètes dans la cité co-organisée par l’Observatoire de la Diversité Culturelle et Poécités. Au programme, deux poètes que je ne connaissais que de nom et de réputation :

– la franco-sénégalaise Sylvie Kandé basée à New-York, enseignante, femme de lettres

– le tchadien Nimrod, picard d’adoption, poète, romancier.

La rencontre a été lancée par un jeune violoncelliste, Guillaume Bongiraud qui, tout de suite, a élevé les débats dans une interprétation habitée d’un morceau de Bach. Hum ! La passion, c’est quelque chose de particulier. Et ce jeune homme avec son violoncelle formait un couple très particulier avec un résultat qui eut le mérite de me faire rentrer dans l’esprit de la soirée.

Le premier poète a passé au crible de l’animateur fut Nimrod à l’œuvre déjà dense. L’amateur de prose que je suis a surtout retenu des titres comme Bal des princes, L’or des rivières sur la douzaine de publications de l’auteur. Très rapidement, l’entretien a eu un caractère très intimiste remontant le cours de la vie de Nimrod, explorant l’enfance, la difficulté de porter un nom si singulier que Nimrod.

Question en apparence anodine quand on n'a rien lu de l’auteur. Pourquoi un père affuble-t-il ses enfants de prénoms si pittoresques ? Le père. Au fil de l’échange, on entend cette quête, ce désir de comprendre le père, pasteur luthérien en terre animiste. On voit se former l’identité de Nimrod, forgée sur le sillon de la singularité, lui le fils du protestant, dans une ethnie animiste minoritaire du Tchad. Une singularité qui paradoxalement ouvre cet artiste à l’universel.

Nimrod est un séducteur qui s’exprime avec charisme. Si à prime abord, on pourrait le percevoir comme étant un peu pédant, la suite de l’échange entrecoupée par les textes de poésie qui viennent illustrer les différents épisodes de sa vie, a le mérite de déconstruire cette première impression. Nimrod nous livre une réflexion sur l’enfance, le père, la mère, le Tchad en guerre, l’exil, la nature. Il s’exprime sur l’influence de l’éducation chrétienne dans son écriture. Il répond avec beaucoup de simplicité sur l’accusation qui lui fût adressée d’abandonner la thématique de l’exil pour une poésie panthéiste. Et je pense à ce niveau ma rédaction que l’introduction à Nimrod a été parfaitement réalisée par l'animateur et elle explique l’orientation de l’œuvre du poète. Il a été question de poésie stratosphérique, de poésie phénoménologique, des points parfois un peu complexes mais très rapidement rendus accessibles au profane par le biais des lectures faites. Et de ce point de vue, le travail réalisé en amont dans le choix des textes à lire fut remarquable. L’émotion du poète s’en est ressentie.

Le parcours de Sylvie Kandé est très différent de celui de Nimrod, même si en analysant les récits, on réalise que la singularité caractérisant leurs identités respectives est un point commun entre les deux invités de l’Observatoire de la Diversité Culturelle. Avec la déduction évidente que le poète est forcément un marginal. Je pense. La marginalité, Sylvie Kandé la découvre quand, après une enfance tranquille et au cours de son adolescence, elle est renvoyée à une identité de mulâtre. Elle est en effet bretonne par sa mère et sénégalaise par son père. C'est cette révélation et le besoin de se positionner autour de cette question qui va totalement habiter le projet à la fois professionnel et artistique de Sylvie Kandé. Des études en lettres classiques puis en histoire sur la perception diversifiée des africains par les grecs. Et un besoin de dater la naissance du racisme, qui de son point de vue, est lié à la Traite négrière.

Sylvie Kandé est une universitaire et son intervention est marquée par la tonalité technique de son propos. Mais ce que je trouve très intéressant dans ses développement c’est, je précise qu’il s’agit d’une interprétation personnelle, la quête d’une forme d’équilibre dans sa création artistique. Equilibre entre les deux pôles du métissage. Alors, il est passionnant de l’entendre s’exprimer sur des procédés puisés dans le Hip-Hop comme le sampling pour la construction de certaines de ses oeuvres.

Elle donne sa définition de la poésie qui travaille selon elle sur l’obscur. Elle est un moyen de creuser l’obscur, le mystère. Ecrire lui permet d’oublier. Pour la poétesse, le travail sur une question même inaboutie lui permet de passer à autres choses. On retrouve cette question de l’équilibre, quand elle évoque la culture de l’écrit dans laquelle elle a été élevée et son désir de reconquérir la littérature orale, dimension africaine… Que dire alors quand Sylvie Kandé reprend les mythes grecs autour d’Orphée ou de Sémélé ? C’est une conséquence de l’imaginaire recomposé assumé de la poétesse. Une démarche qui donne envie d’en savoir plus sur son travail.

Deux auteurs très différents. De belles lectures. Des écritures différentes. Des thématiques singulières. Un travail de fond sur les œuvres de poésie pour en extraire le substrat. Bref, deux heures passionnantes à écouter des auteurs tous deux de qualité et que je lirai très prochainement. J'ai passé un bon moment.

Lareus Gangoueus, billet initialement paru sur son blog

NDLR : Crédit photo : Thibaud Willette. Sur la photo, de gauche à droite : Sylvie Kandé, Fulvio Caccia, Nimrod.

Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.

Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.

On connait la chanson, les dimanches à Bamako sont des jours de mariage. Ok, pour celles et ceux qui aiment Amadou et Mariam. Mais saviez-vous que Novembre à Bamako, c’est le mois de la culture ?

On connait la chanson, les dimanches à Bamako sont des jours de mariage. Ok, pour celles et ceux qui aiment Amadou et Mariam. Mais saviez-vous que Novembre à Bamako, c’est le mois de la culture ?