Au regard de l’évolution de l’euro par rapport au dollar américain, il est possible que les pays de la zone franc subissent une perte de compétitivité-prix. Ainsi, une dévaluation du franc CFA est envisageable. Cependant, les indicateurs économiques actuels de la zone franc ne révèlent pas la nécessité d’une telle dévaluation. Au contraire, ils suggèrent une dégradation de la situation économique suite à une dévaluation.

Au regard de l’évolution de l’euro par rapport au dollar américain, il est possible que les pays de la zone franc subissent une perte de compétitivité-prix. Ainsi, une dévaluation du franc CFA est envisageable. Cependant, les indicateurs économiques actuels de la zone franc ne révèlent pas la nécessité d’une telle dévaluation. Au contraire, ils suggèrent une dégradation de la situation économique suite à une dévaluation.

Jusqu’à présent, d’importantes discussions normatives ont eu lieu sur le fonctionnement de la monnaie commune au pays d’Afrique francophone, le franc CFA. Il repose sur quatre piliers dont la parité fixe avec le franc Français et par conséquent avec l’euro, la libre convertibilité, la centralisation des réserves au Trésor Français et enfin la libre circulation des capitaux. Dans un contexte où l’euro s’apprécie par rapport au dollar américain, il y a des craintes sur une probable perte de compétitivité-prix des pays de la zone Franc. Compte tenu des conséquences d’une telle politique de change, il importe de replacer les faits dans le cadre de la théorie économique afin de mieux comprendre l’opportunité d’une dévaluation du franc CFA.

La dévaluation intervient dans un contexte de parité fixe. Cependant, pour mieux comprendre les conditions qui président à son occurrence, il faut se placer dans le cas d’un régime de change complètement flexible. La monnaie peut alors fluctuer au gré de l’évolution de la balance courante[1] et de la balance des capitaux[2]. Ces fluctuations sont économiquement justifiées car elles permettent à la monnaie de s’ajuster aux échanges afin de maintenir une neutralité avec les échanges intérieurs. Ainsi, une augmentation du flux nets des capitaux, des biens, des services ou des transferts va se traduire par une appréciation de la monnaie. Dans le cas inverse, on assiste à une dépréciation de la monnaie.

La mise en place d’une parité fixe suppose alors que ces mécanismes de marché sont entièrement contrôlés par la banque centrale qui peut intervenir par le biais des outils de la politique monétaire pour reproduire le type de mécanisme auquel on aurait assisté en change flexible. Ainsi, une dévaluation est nécessaire si les flux nets sont en constante diminution pour annihiler l’effet d’une perte de la compétitivité-prix ; et de la faiblesse de la rentabilité des investissements étrangers.

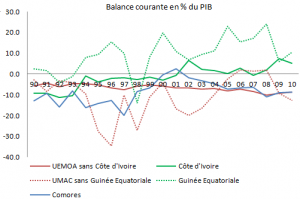

Dans la zone Franc, la situation diffère selon les deux groupements régionaux, l’UEMOA[3] et l’UMAC[4], de même qu’au sein de chacune de ces unions monétaires. D’abord, la plupart des pays des deux zones ont une balance courante déficitaire à l’exception de la Côte d’Ivoire dans l’UEMOA et de la Guinée-Equatoriale dans l’UMAC.  Sans ces deux pays, on constate qu’en moyenne, la balance courante est plus déficitaire et instable dans la zone UMAC que dans la zone UEMOA, comme le montre le graphique ci-contre. On note une tendance légèrement décroissante dans l’UEMOA ; tandis qu’elle est globalement croissante dans l’UMAC à l’exception des années 2009 et 2010. La situation dans les deux pays extrêmes est bien différente. Ils enregistrent contrairement à leur zone d’appartenance une balance courante presque excédentaire et en forte croissance notamment en Guinée Equatoriale. Il en résulte que la balance courante dans les deux zones ne suit pas une tendance à la baisse pouvant justifier la mise en œuvre d’une dévaluation.

Sans ces deux pays, on constate qu’en moyenne, la balance courante est plus déficitaire et instable dans la zone UMAC que dans la zone UEMOA, comme le montre le graphique ci-contre. On note une tendance légèrement décroissante dans l’UEMOA ; tandis qu’elle est globalement croissante dans l’UMAC à l’exception des années 2009 et 2010. La situation dans les deux pays extrêmes est bien différente. Ils enregistrent contrairement à leur zone d’appartenance une balance courante presque excédentaire et en forte croissance notamment en Guinée Equatoriale. Il en résulte que la balance courante dans les deux zones ne suit pas une tendance à la baisse pouvant justifier la mise en œuvre d’une dévaluation.

Par ailleurs, la situation économique qui prévaut actuellement n’est pas similaire à celle qui prévalait avant la dévaluation de 1994. La différence vient notamment de la situation dans les deux pays aux situations extrêmes. En fait, la Côte d’Ivoire et la Guinée Equatoriale avaient toutes deux des balances courantes déficitaires avant la dévaluation de 1994. Cela pouvait servir de justification à une dévaluation puisque le solde des échanges extérieurs était globalement déficitaire dans les deux zones, de même qu’au Comores. Aujourd'hui, ces deux pays ont une balance excédentaire.

Quant à la balance des capitaux, les données du FMI montrent une légère croissance des IDE dans la zone Franc. Ainsi, la situation de la balance des capitaux ne peut pas non plus justifier une dévaluation du CFA même si l'hypothèse selon laquelle la croissance des IDE aurait été plus forte en l’absence d’une certaine surévaluation du CFA est plausible.

Bien que la situation des indicateurs économiques ne soit pas favorable à une quelconque dévaluation, l'on peut essayer de mesurer l’enjeu d’une telle politique. Dans le court-terme, on devrait s’attendre à une dégradation significative de la balance courante comme ce fût le cas dans l’UMAC après la dévaluation de 1994. Cette dégradation est notamment due au renchérissement du prix des importations ; l’augmentation du volume des exportations n’intervient que dans le long-terme. Dès lors, on estime que la balance courante retrouvera son niveau structurel dans plus de 10 – 15 ans.

L’augmentation du prix des importations dans le court-terme affecte de manière permanente les prix à la consommation. En effet, le renchérissement des prix à l’importation est reporté sur les prix de vente. Sachant que la plupart des produits de consommation, et même de première nécessité, est importée, une forte inflation est à craindre. On assistera certainement à l’effondrement du pouvoir d’achat des ménages et par conséquent à davantage de pauvreté. Les conséquences politiques d’une telle situation peuvent être désastreuses notamment à cause de la fragilité des gouvernements actuels.

Par ailleurs, une dévaluation va alourdir le poids de la dette extérieure pour les pays de la zone franc, qui consacrent en moyenne 15%[5] de leurs recettes d’exportation au service de la dette. Dans la mesure où le volume des exportations ne change pas dans le court-terme et que la valeur des exportations est moindre, la part des exportations dédiée au paiement du service de la dette sera encore plus importante. Il en est de même pour le principal de la dette qui verra sa valeur en monnaie locale augmenter.

Malgré les inconvénients liés à une dévaluation du CFA, il existe un gain dans le long terme sur le volume des exportations. Puisque celles-ci deviennent moins chères, leur demande augmente et se traduit par une augmentation des exportations, sous l’hypothèse que les capacités de production et la demande existent. Autrement, dans le cas où l’offre est limitée, ce qui est souvent le cas, les prix seront réajustés vers la hausse pour refléter leur niveau avant la dévaluation; ce qui limite l’augmentation attendue du volume. Il en résulte donc que dans le meilleur des cas, une dévaluation du CFA aura un effet neutre sur la balance courante dans le long-terme.

La seule composante sur laquelle une dévaluation du CFA peut avoir des effets positifs est le transfert des migrants ; notamment celui des résidents de la zone euro. Ces derniers vont bénéficier d’une augmentation significative de la valeur en CFA de leurs épargnes et pourront donc envoyer davantage de fonds vers leur pays d’origine. Cependant, l’augmentation du coût de la vie dans la zone franc risque d’éroder ce gain.

En définitive, il ressort d’une part que les indicateurs économiques actuels dans les pays de la zone franc ne justifient pas une dévaluation de la monnaie unique. D’autre part, si elle intervenait, une dévaluation du FCFA aurait de sérieuses conséquences tant économiques que politiques pour les pays de la zone. En vertu de ces deux conclusions, une dévaluation du FCFA ne peut provenir que de raisons indépendantes de la situation économique des pays de la zone franc.

Georges Vivien Houngbonon

[1] Solde des échanges de biens, de services et des transferts.

[2] Solde des flux de capitaux (investissements direct étrangers et placements spéculatifs)

[3] Union Monétaire Ouest Africaine

[4] Union Monétaire d’Afrique Centrale

[5] Perspectives Economiques de l’Afrique : http://www.africaneconomicoutlook.org/en/data-statistics/