En dépit d’un taux de pénétration avoisinant les 100%, nous appelions dans un récent article à une révolution numérique en Afrique. En général, cette révolution n’est possible que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : La valorisation des nouveaux services de télécommunications, le déploiement des réseaux de nouvelles générations capables de supporter des flux de données et enfin l’existence d’un cadre réglementaire qui garantisse la rentabilité des investissements et la qualité des services aux consommateurs finaux.[1] Aujourd’hui rien n’indique si ces conditions sont remplies sur le marché africain. Dans cette première série d’articles sur le développement des services de télécommunications en Afrique, il sera question de déterminer si la première des conditions est effective.

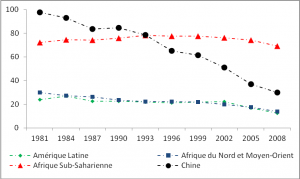

Il y a essentiellement trois sources de croissance du marché des télécommunications en Afrique. A moyen terme, le potentiel de croissance du marché est fort et stable. Cette caractéristique du marché africain vient de la structure de sa population dont environ 40% a moins de 15 ans. Cette tranche de la population fournit environ 30 millions de nouveaux clients potentiels chaque année sur le marché africain de la téléphonie mobile.[2] Sur les quinze prochaines années, les opérateurs de téléphonie mobile devraient étendre leur marché à plus de 400 millions de nouveaux clients. De plus, ce nombre est censé croître dans les prochaines années comme le montre le graphique ci-dessous. Il s’en suit donc que la dynamique et la structure de la population africaine constitue un atout favorable à la croissance du marché des télécommunications en Afrique.[3]

Source des données : Base de données en ligne de la Banque Mondiale. (*)Le taux de pénétration représente le pourcentage de la population de plus de 15 ans disposant d’un téléphone mobile.

En dehors de la contribution des moins de 15 ans, il existe une seconde source de croissance provenant de la population de plus de 15 ans ne disposant pas encore d’un téléphone mobile. En effet, même si le taux de pénétration a atteint 100% en 2011, le marché de l’accès à la téléphonie mobile n’est pas encore saturé. Ce contraste est notamment lié à la multiplicité des clients ayant plusieurs cartes SIM (souvent autant qu’il y a d’opérateurs) à cause de la discrimination du prix de la communication en fonction de la terminaison. Sous l’hypothèse raisonnable de 3 cartes SIM pour deux personnes, ce taux de pénétration chute à 67%. Cela signifie qu’il existe environ 30% de la population de plus de 15 ans, soit environ 200 millions de personnes, qui peuvent être de nouveaux souscripteurs aux services de téléphonie mobile.

Par ailleurs, la gamme des usages de la téléphonie mobile en Afrique est très large et inexploité. Ce potentiel des usages vient surtout du déficit en infrastructures de base que ce soit dans les domaines de la santé, de l’éducation ou du transport. Pour combler ce déficit, des services de consultations à distance (e-health) ou d’enseignement à distance (e-learning) sont de plus en plus développés. Cette tendance est plus importante dans des pays comme le Nigéria et le Kenya où le taux de pénétration du mobile est très élevé. Il en est de même pour les moyens de paiement qui se font de plus en plus à travers le téléphone mobile. L’accroissement de cette demande constitue la troisième source de croissance du marché. Elle permettra aux opérateurs de proposer de nouveaux services à valeur ajoutée comme cela n’est possible ailleurs. Cependant, il n’existe aujourd’hui de chiffres officiels sur la valeur de ce marché.

En somme, la forme pyramidale de la structure de la population africaine, la non saturation du marché et le déficit en infrastructures de base garantissent l’existence d’un potentiel de croissance du secteur des télécommunications en Afrique. Toutefois, compte tenu de la diversité des marchés nationaux, un prochain article devrait examiner la contribution de chacune de ses sources de croissance au développement des marchés nationaux. De plus, l’analyse des déterminants de l’adoption de la téléphonie mobile permettrait d’élucider les raisons qui expliquent que des personnes en âges de travailler ne disposent pas d’un téléphone portable. Par ailleurs, le potentiel de croissance du marché africain devrait susciter d’importants investissements dans les réseaux de nouvelles générations (3G ou LTE) capables de supporter des débits plus importants et de transporter davantage de trafics de données. Cela n’est pas actuellement le cas. Un autre article étudiera les raisons économiques qui justifient ce retard dans le déploiement des réseaux de nouvelles générations en Afrique.

Georges Vivien Houngbonon

[1] L’accès à l’énergie électrique ou l’aménagement du territoire constituent aussi des pré-requis pour le développement des réseaux de communications électroniques. Mais ces questions ne sont pas abordées ici, car des alternatives existent à ces obstacles. Un prochain article sera dédié à cette question.

[2] Cela correspond au nombre de jeunes qui ont 15 ans chaque année sur le continent. Ce nombre est obtenu à partir d’une estimation qui consiste à diviser le nombre total de jeunes de moins de 15 ans par 15. La question de la contrainte budgétaire ne se pose pas en tant que telle puisque le terminal mobile est à la bourse de tous.

[3] L’industrie des télécoms n’est pas la seule bénéficiaire de cette structure de la population africaine.

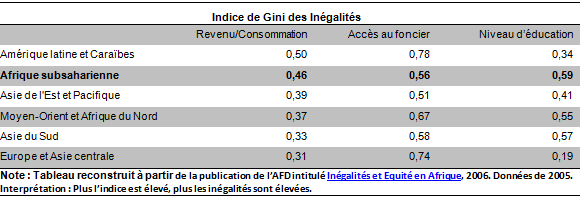

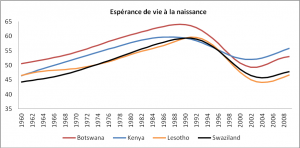

La privatisation des entreprises publiques constitue une part importante de la politique économique des pays en développement. Elle est même requise pour bénéficier des prêts étrangers pour la mise en œuvre des investissements publics. Face aux résultats mitigés obtenus durant ces deux dernières décennies, faut-il continuer à privatiser ?

La privatisation des entreprises publiques constitue une part importante de la politique économique des pays en développement. Elle est même requise pour bénéficier des prêts étrangers pour la mise en œuvre des investissements publics. Face aux résultats mitigés obtenus durant ces deux dernières décennies, faut-il continuer à privatiser ?