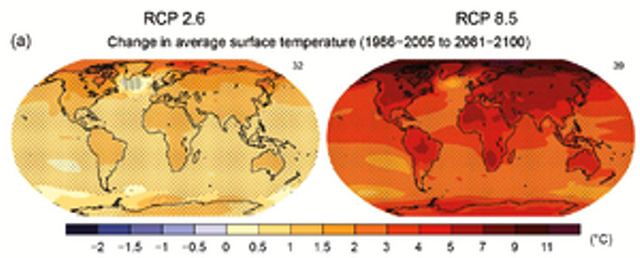

Les réactions consternées qui ont suivi l’annonce du retrait américain de l’accord de Paris sur le climat contrastent avec l’enthousiasme affiché lors de l’adoption de l’accord en décembre 2015 après plusieurs années de négociation. C’est une décision qui aura un impact sur les Etats les plus vulnérables. Mais, ils auraient tort de ne compter que sur le leadership des grandes puissances pour maintenir l’élan de transformations sociaux-économiques et politiques nécessaires à l’adaptation et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique.

Les réactions consternées qui ont suivi l’annonce du retrait américain de l’accord de Paris sur le climat contrastent avec l’enthousiasme affiché lors de l’adoption de l’accord en décembre 2015 après plusieurs années de négociation. C’est une décision qui aura un impact sur les Etats les plus vulnérables. Mais, ils auraient tort de ne compter que sur le leadership des grandes puissances pour maintenir l’élan de transformations sociaux-économiques et politiques nécessaires à l’adaptation et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique.

Le fait qu’au regard des dispositions de l’accord entré en vigueur en novembre 2016, le retrait américain ne pourra être effectif qu’en 2020 ne change en rien à la réalité de celle-ci. Le discours du président Trump est sans équivoque sur sa volonté de cesser immédiatement tous les engagements américains. L’accord de Paris étant non contraignant juridiquement, il ne prévoit pas de sanction contre les pays qui se désengagent. Même si leur crédibilité est entachée, les Etats-Unis ont les moyens de la restaurer à terme et de peser encore sur la scène internationale. Ils peuvent aussi faire face aux effets du changement climatique même si une réorientation de leurs politiques publiques plus tard leur coutera plus cher. D’ailleurs, le débat est loin d’être clos et certains Etats et territoires américains engagés dans l’esprit de l’accord sur le climat ont réaffirmé leur volonté de s’y maintenir et de poursuivre leurs programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La décision américaine suscite plutôt les craintes d’un effet domino en faveur du désengagement et une velléité de renégociation de l’accord par d’autres pays tels que la Russie dont les dirigeants bien que signataires ne cachent pas leur scepticisme vis-à-vis de la question du climat. Le premier coup de butoir contre l’accord sur le climat émane donc du plus grand pollueur du XXe siècle et a le mérite d’éclaircir sa position de ne pas assumer sa responsabilité historique. S’étant exclu du cadre dont elle est hostile, la nouvelle administration américaine pourra- t-elle entraver quand même sa mise en œuvre ?

Sans la contribution des Etats-Unis, les objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour maintenir les effets du changement climatique dans une fenêtre contrôlable ne seront pas atteints.

A court terme, c’est du côté financier que l’arrêt de la contribution des Etats-Unis dans le Fond vert pour le climat aura des impacts sur la mise en œuvre des programmes en cours dont l’échéance est 2025. Les Etats-Unis ne respecteront probablement pas leur engagement de 3 milliard de dollars dont 1 milliard a été débloqué sous l’ère Obama. En l’état actuel, beaucoup des pays en développement, notamment les pays africains, auront du mal à atteindre leurs objectifs sur la période même si tout ne dépend pas de l’apport financier extérieur.

En effet, dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, les Etats ont pris deux types d’engagements : des engagements conditionnés par l’apport des ressources extérieures issues des plus gros pollueurs et des objectifs inconditionnels de réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers la mobilisation de leurs propres ressources.

Or, la réalité des effets du climat sur la population africaine n’est plus à contester. Cette population n’a pas le luxe d’attendre et de tergiverser. Les solutions ponctuelles apportées ne sont pas suffisantes.

Pour les Etats africains, les soubresauts qui toucheront le cadre stable de développement durable tracé par l’accord sur le climat, devraient servir de piqûre de rappel au fait de se tenir mobilisés pour défendre leurs causes mais aussi entreprendre des solutions sans attendre. C’est pourquoi les efforts de mobilisation et de plaidoyer des acteurs civils doivent servir à maintenir la pression sur les décideurs politiques des pays industrialisés à respecter leurs engagements mais aussi sur nos gouvernements afin de mettre en œuvre leurs engagements inconditionnels.

On pourra alors faire que la décision américaine conduise les pays signataires à un resserrement des rangs. Elle a déjà sonné la remobilisation des différents acteurs, ONG, entreprises, villes, territoires et régions qui ont été et qui sont toujours engagés en première ligne. Chacun a un rôle essentiel à jouer pour maintenir la pression sur les décideurs politiques. Car les solutions économiques du XXe siècle qui ont contribué à la pollution généralisée et au dérèglement climatique actuel seront probablement ressassées au gré de changement de régime et d’opportunisme politique.

C’est pourquoi la dynamique enclenchée par l’accord sur le climat est à encourager car ce cadre offre les opportunités de solutions adaptées à notre ère. A moyen et long terme, les pays sortant du cadre se retrouveraient de plus en plus isolés. Même si des sanctions ne sont pas prévues dans l’accord sur le climat, il se pourrait que des ripostes économiques se mettent en place contre eux notamment à travers l’instauration des nouvelles normes qui leur seraient défavorables ou des taxes environnementales spécifiques sur leurs exportations.

Djamal HALAWA

es échanges commerciaux entre l’UE et les pays ACP sont régis par

es échanges commerciaux entre l’UE et les pays ACP sont régis par

Cela se traduit par le remplacement des lampes au mercure en service par des lampes au sodium, d'une efficacité lumineuse double. Ce qui aurait pour conséquence de diminuer de moitié la consommation d’énergie due à l’éclairage. Mieux encore, le remplacement des luminaires de moyenne génération équipés de lampe au sodium par des luminaires haute performance. Les lampes au sodium (SHP) sont plus économes, ont une durée de vie plus longue et une meilleure performance lumineuse que les lampes au mercure (HPL). Des SHP de 75 W peuvent être substituées à des HPL de 150 W et des SHP 150 à des HPL 250, tout en conservant le même niveau d’éclairage et un bon rendu de couleur.

Cela se traduit par le remplacement des lampes au mercure en service par des lampes au sodium, d'une efficacité lumineuse double. Ce qui aurait pour conséquence de diminuer de moitié la consommation d’énergie due à l’éclairage. Mieux encore, le remplacement des luminaires de moyenne génération équipés de lampe au sodium par des luminaires haute performance. Les lampes au sodium (SHP) sont plus économes, ont une durée de vie plus longue et une meilleure performance lumineuse que les lampes au mercure (HPL). Des SHP de 75 W peuvent être substituées à des HPL de 150 W et des SHP 150 à des HPL 250, tout en conservant le même niveau d’éclairage et un bon rendu de couleur.

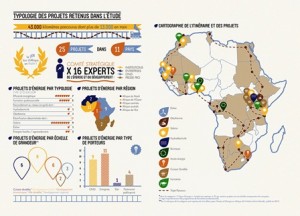

Le livre souligne le rôle primordial du développeur dans la réussite de projet d’énergie durable. Le succès étant conditionné par la bonne articulation entre le financement et l’intégration des parties prenantes. Claire et Jeremy qui se sont posé la question de la reproductibilité des projets, remarquent qu’il n’y a pas de modèle unique mais qu’il faut à chaque fois une importante adaptation au contexte local. Toutefois les bonnes pratiques tirées de l’ensemble des projets étudiés peuvent servir de modèle. A l’attention des porteurs de projets, des bailleurs et des gouvernants en charge de politique énergétique, ils livrent les enseignements suivants :

Le livre souligne le rôle primordial du développeur dans la réussite de projet d’énergie durable. Le succès étant conditionné par la bonne articulation entre le financement et l’intégration des parties prenantes. Claire et Jeremy qui se sont posé la question de la reproductibilité des projets, remarquent qu’il n’y a pas de modèle unique mais qu’il faut à chaque fois une importante adaptation au contexte local. Toutefois les bonnes pratiques tirées de l’ensemble des projets étudiés peuvent servir de modèle. A l’attention des porteurs de projets, des bailleurs et des gouvernants en charge de politique énergétique, ils livrent les enseignements suivants :

Alors que l’eau potable et l’assainissement sont indispensables à la vie, à la santé et à la dignité de tous, selon le Rapport 2013

Alors que l’eau potable et l’assainissement sont indispensables à la vie, à la santé et à la dignité de tous, selon le Rapport 2013

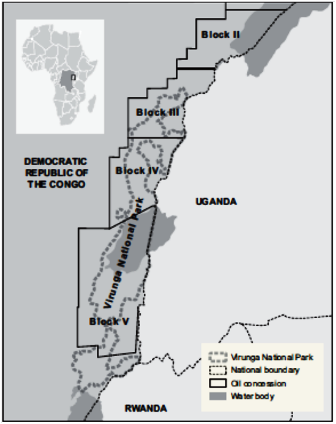

En décembre 2007, le gouvernement congolais (RDC) avait accordé des concessions pétrolières sur des blocs situés à l’est du pays. Le parc national de Virunga, un des plus anciens sites classé patrimoine mondial de l’UNESCO à cause de son exceptionnel biodiversité, en fait partie. SOCO International PLC, une des compagnies bénéficiaires de la concession, souhaite explorer dans et aux abords du site.

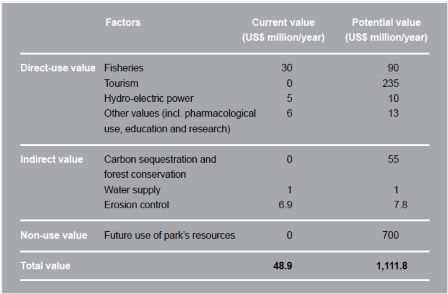

En décembre 2007, le gouvernement congolais (RDC) avait accordé des concessions pétrolières sur des blocs situés à l’est du pays. Le parc national de Virunga, un des plus anciens sites classé patrimoine mondial de l’UNESCO à cause de son exceptionnel biodiversité, en fait partie. SOCO International PLC, une des compagnies bénéficiaires de la concession, souhaite explorer dans et aux abords du site.  Selon l’étude du WWF, du tourisme à la pêche en passant par la pharmacologie, l’énergie, l'éducation et la recherche, la mise en valeur directe de ce milieu naturel contribuerait largement au développement socio-économique de la région. L’exploitation indirecte quant à elle engendrerait des revenues à travers la séquestration du carbone, l'approvisionnement en eau, la lutte contre l'érosion ainsi que le contrôle de la pollution. Le parc de Virunga générerait actuellement environ 49 millions $US par an. Dans une situation stable, en l’absence des conflits armés, avec la sécurisation d’accès au parc et suffisamment des ressources pour protéger l’écosystème, sa valeur peut dépasser le milliard de dollar par an (1,1 milliards $US/an). Comme l’illustre le tableau suivant, la pêche mais surtout le tourisme ont un potentiel énorme de développement (235 millions $US/an) issu de l’exploitation directe de cet écosystème. L’exploitation indirecte des ressources du parc telles que la vente des crédits carbone génèrerait environ 64 millions de $US. L’ONG évalue jusqu’à 700 million $US par an la valeur de l’exploitation future du parc. Les activités économiques liées à ce milieu pourraient fournir du travail à plus de 45000 personnes.

Selon l’étude du WWF, du tourisme à la pêche en passant par la pharmacologie, l’énergie, l'éducation et la recherche, la mise en valeur directe de ce milieu naturel contribuerait largement au développement socio-économique de la région. L’exploitation indirecte quant à elle engendrerait des revenues à travers la séquestration du carbone, l'approvisionnement en eau, la lutte contre l'érosion ainsi que le contrôle de la pollution. Le parc de Virunga générerait actuellement environ 49 millions $US par an. Dans une situation stable, en l’absence des conflits armés, avec la sécurisation d’accès au parc et suffisamment des ressources pour protéger l’écosystème, sa valeur peut dépasser le milliard de dollar par an (1,1 milliards $US/an). Comme l’illustre le tableau suivant, la pêche mais surtout le tourisme ont un potentiel énorme de développement (235 millions $US/an) issu de l’exploitation directe de cet écosystème. L’exploitation indirecte des ressources du parc telles que la vente des crédits carbone génèrerait environ 64 millions de $US. L’ONG évalue jusqu’à 700 million $US par an la valeur de l’exploitation future du parc. Les activités économiques liées à ce milieu pourraient fournir du travail à plus de 45000 personnes.

La sécurité avant tout

La sécurité avant tout