“Si j’écris, c’est pour participer aux différentes luttes que mènent mes semblables, c'est-à-dire ceux qui résistent au système ; si j’écris c’est pour raconter ce qui nous fait mal ; mais aussi pour dire notre espérance.” Koulsy Lamko

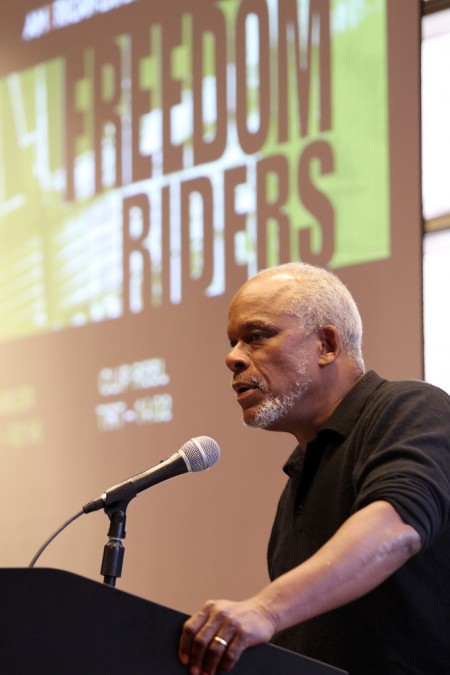

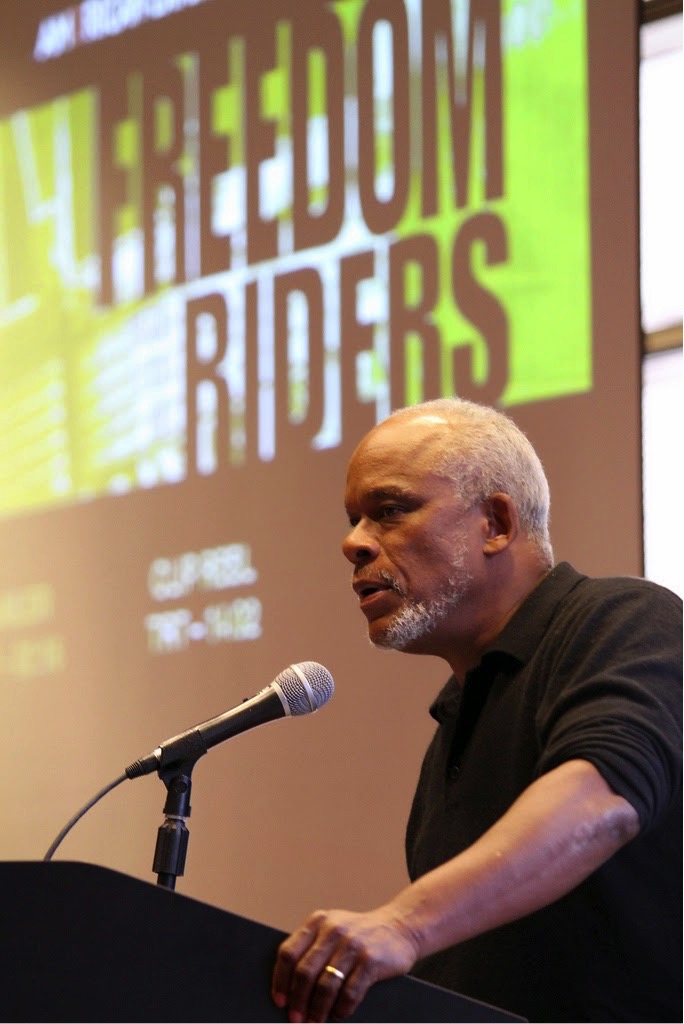

Pendant la semaine de la 20ème commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda, Ishyo s’est entretenu avec l’auteur Koulsy Lamko du projet ‘Rwanda : Écrire par devoir de mémoire’. Ce projet avait réuni une dizaine d’auteurs d’origine africaine pour une résidence d’écriture au Rwanda en 1998 afin de produire des œuvres en tout genre sur le génocide.

Au cours de ce séjour au Rwanda, Koulsy Lamko, fondateur du Centre Universitaire des Arts de Butare, a participé à diverses rencontres littéraires et de nouveau, a souligné l’importance de connaître l’Histoire de ce continent, de préserver sa mémoire et d’œuvrer pour que les générations futures prennent en main leur destin et ne connaissent pas les affres d’un avenir immanquablement marqué par les conséquences de l’esclavage, de la colonisation du néo-colonialisme, du mondialisme.

Ishyo : Présentez-vous et parlez-nous de votre parcours artistique.

Koulsy Lamko : Je m’appelle Koulsy Lamko. Je suis originaire du Tchad mais je suis panafricain, c’est-à-dire marqué par le refus des frontières héritées de la Conférence de Berlin et l’adoption de l’idée que notre continent a besoin d’être uni pour pouvoir faire face à tous les défis – l’esclavage, la colonisation, le néo-colonialisme, le mondialisme, tous ces défis qu’il rencontre depuis bien plus de 500 ans.

Je suis docteur en lettres, poète, écrivain, chanteur, musicien et puis entrepreneur culturel… bref je touche un tout petit peu à tout ce qu’englobe l’activité artistique. Je vis au Mexique depuis onze ans, pays où j’ai fondé la Casa Hankili Àfrica, qui est un centre de résidence d’artistes et d’auteurs dont les œuvres sont en danger, ainsi qu’un centre de diffusion des cultures africaines. C’est un espace à partir duquel nous déconstruisons, au niveau universitaire, les nombreux préjugés que l’anthropologie victorienne et les philosophies positivistes eurocentristes ont tissé sur l’homme noir et les cultures africaines.

J’enseigne aussi à l’ITAM, un institut technologique où je donne des cours au département de relations internationales, sur la politique, l’économie et la sociologie africaine.

Ishyo : Parlez-nous de votre rencontre avec le Rwanda et de votre roman La phalène des collines écrit sur le génocide des Tutsi ?

K.L. : C’est une rencontre qui s’est déroulée en plusieurs étapes.

Je vivais à Limoges où je travaillais au Festival International des Francophonies quand le génocide a commencé ici au Rwanda… du moins, celui de 94, parce que les autres massacres de 59 et 74 l’étaient tout aussi, quand bien même, la « jurisprudence de l’establishment » ne les a jamais répertoriés comme tels. J’avais retrouvé les bancs des classes de la fac, pour préparer ma thèse. Les étudiants que nous étions à l’époque, avions alors été complètement désinformés : le déni de la réalité. La version que l’on nous servait à la télé, c’était que les hordes des Rwandais qui se déversaient sur Goma fuyaient les attaques du FPR ; ensuite qu’il fallait aider ceux qui dans les camps vivaient dans le dénuement total, envoyer des couvertures, etc.

Un peu plus tard, feu Théogene Karabayinga, journaliste de RFI, m’a éclairé la lanterne sur les tenants et aboutissants de cette tragédie : ceux que la presse et l’opinion européenne présentait comme « victimes » dans les camps de Goma était bien au contraire « les bourreaux ». Nocky Djedamoum et Maimouna Coulibaly de Fest’Africa ayant par la suite sollicité ma participation au projet de résidence d’écrivains qu’ils développaient, je me suis associé au groupe d’écrivains qui venaient ici pour Ecrire par devoir de mémoire. J’avais accepté immédiatement leur proposition. C’est comme cela que j’ai rencontré le Rwanda en 1998.

Douloureuse rencontre ! Impossibilité de mettre de la distance entre la douleur que pouvaient vivre et que continuent de vivre beaucoup de survivants et ma douleur d’être humain… tout simplement. Je m’interrogeais incessamment sur les causes, ce qui avait pu générer cette immense tragédie. L’empathie a été immédiate. J’ai rencontré pendant ce premier séjour Alice Karekezi, Valentine Rugwabiza, Clément le journaliste et bien d’autres rwandais qui m’ont aidé à entrevoir des pistes de réflexion. Il faut dire que bien des rescapés nous rendaient visite à Nyamirambo, à l’Hôtel de la Mise pour partager avec nous leur témoignage, comme nous souhaitions apporter le nôtre également : celui de solidarité.

A l’époque, ce qui m’avait le plus perturbé, c’était de constater la passivité dont avaient fait preuve les Africains du voisinage, pendant que se déroulait la tragédie. Pour les autres – les occidentaux, je veux dire-, il n’y a plus de doute, de toutes les façons, on sait qu’ils ne nous ont jamais « aimés », qu’ils nous ont fait subir et nous font encore subir toutes les innommables atrocités possibles… Je savais que l’on ne pouvait rien attendre ni de leurs casques bleues ou blancs, ni de leurs institutions de domination impérialiste… mais des africains, je ne pouvais comprendre, admettre l’apathie, le manque de réactions. Je pense que ce premier séjour a opéré comme un point de rupture dans ma compréhension des événements jalons de notre Histoire.

La phalène des collines est née à Nyamata. J’étais à Nyamata où j’ai vu les 20,000 crânes d’êtres humains entassés dans l’église. J’en avais les jambes flageolantes. Impossible d’en sortir indemne. Sur le bas-côté, il y avait, étalée sur une espèce de caisse, la dépouille de Mukandoli. L’on pouvait aisément voir un bâton que les tueurs ont introduit dans son intimité après l’avoir violée, déstructurée. J’en étais fou de rage. Un prêtre rwandais nous accompagnait, faisait le guide. Il nous expliquait que de temps à autre, dans cette même église, une messe était célébrée. Ce fut pour moi le comble de l’insupportable. C’était pour moi inconcevable que des gens viennent profaner cet espace là où tous ces crânes blanchis rassemblés racontaient l’histoire de toutes ces vies humaines arrachées sauvagement. Je me souviens avoir crié un « c’est pas possible ! Et pourquoi le gouvernement ne réquisitionne t-il pas cet espace pour éviter cette profanation ? » Devant ma rage, le prêtre est demeuré calme. Je suis ressorti, je suis revenu et ai posé la même question. Ce à quoi, il m’a répondu que l’église était une propriété du Vatican. Ce qui m’énerva davantage. Il a fini par me dire de me calmer parce qu’au milieu de ces cranes se trouvait celui de sa mère. Ça m’avait coupé le souffle : notre guide, un homme capable de conduire des inconnus sur cet espace-là, avoir la force d’un certain discours pour communiquer ce qui était un chagrin profondément enfoui en lui : la mort de sa mère… Cela m’a convaincu du devoir de faire quelque chose.

D’où la décision de commencer à écrire La phalène des collines en août 1998. Pour moi le crime commis sur la personne de Mukandoli devenait emblématique de tous les crimes, c’est-à-dire l’Église, la colonisation, tout ce qui avait violé le Rwanda, l’Afrique de façon générale. Cette charge symbolique ne pouvait être portée que par le personnage de Gicanda, qui représente la souveraineté violée.

Une autre douleur toute personnelle s’est rajoutée pendant mon séjour au Rwanda avec les décès de mon père et de mon petit frère l’un et l’autre à une semaine d’intervalle. J’ai quitté le Rwanda et suis revenu en avril 1999, au moment des commémorations, sur l’invitation du ministère de la culture. Pendant mon second séjour, j’ai animé un atelier à l’Université Nationale du Rwanda et celui-ci s’est déroulé et a été conclu par l’appel des étudiants qui demandaient à ce que l’on fasse quelque chose de plus grand. Un an plus tard, je revenais alors pour mettre en place le Centre Universitaire des Arts.

Au départ, nous avons institué de nombreux ateliers de formation artistique appelés « Arts Azimuts » car il fallait réellement embrasser le plus largement possible pour qu’il en sorte quelque chose, à un moment où le silence était encore l’expression de traumatisme.

Je viens d’une tradition très répandue sur le continent où le deuil ne se vit pas seul. Dans mon village lorsque quelqu’un décède, les habitants des villages alentours viennent apporter leur soutien aux proches du défunt/de la défunte pour leur montrer qu’ils sont eux aussi dans l’espace de la mort et qu’ils sont solidaires face à la douleur que le destin impose. Celui qui vient d’ailleurs est beaucoup plus fort que celui qui est dans le cercle premier de la mort et a donc le devoir d’accompagner car il peut aider à ‘organiser’ les émotions de celui qui est endeuillé. Pendant des jours, certains joueront du tambour, entonneront des chants funèbres, d’autres boiront de la bière de mil, de l’arki et s’assoiront pour discuter, faire la cour, socialiser. Tout une atmosphère qui se tend et se détend entre la vie et la mort ; les temps mythiques et historiques se mélangent petit à petit pour créer un espace de résilience pour ceux directement touchés par la mort. Ces derniers-ci ne sont jamais laissés seuls, à eux-mêmes.

Je décidai alors d’apporter ma contribution de tiers-médian à ce processus de résilience que commençaient à aborder les Rwandais eux-mêmes. Je suis resté pratiquement quatre ans pour mettre en place le Centre Universitaire des Arts qui fut adopté par le sénat académique après septembre 1999. Il fallait motiver et aider les jeunes à utiliser l’expression artistique comme espace permettant d’évacuer émotionnellement le trauma par « la parole poétique ».

Je suis fier de ce centre parce que j’estime qu’il a pu faire naître et croître la force du dire poétique. Bien des jeunes – qui pratiquaient déjà le théâtre, qui faisaient de la musique, ou qui avaient envie de faire du cinéma ou des arts plastiques— à partir des ateliers, qui y étaient organisés et où étaient invités des panafricains, des Africains, des Européens, des brésiliens, y ont rencontré l’espace du renouveau, d’une certaine renaissance. Tout cela dans le but de relancer l’activité artistique et culturelle ! Le Ministère de la culture et de la jeunesse nous a aussi beaucoup aidés en nous envoyant, lorsque c’était possible, des artistes en formation dans notre Centre. Le CUA a atteint son objectif premier qui était de montrer que « la parole est acte » et qu’écrire un roman sur le génocide c’était très bien, mais que ma tradition mère, – mémoire et fidélité oblige- imposait plutôt qu’un roman, une présence effective lorsque l’on prétend apporter un témoignage de solidarité pendant un deuil.

Je précise que je n’étais pas seul à organiser le Centre. Il y avait un cadre institutionnel : l’Université, le concours décisif du recteur Emile Rwamasirabo, Alice Karekezi alors responsable du Centre de Gestion des conflits…. Et puis tous ces jeunes étudiants-artistes qui m’ont accompagné : Aimable Twahirwa, Gakire Katese, Paulin ‘Louve’ Basinga, Diogène ‘Atome’ Ntarindwa, feue Christine Milimba et bien d’autres. De ce mouvement collectif est né comme dans un élan désormais irréfrénable, cette volonté têtue d’utiliser les arts dans le processus de résilience.

Ishyo : Quel est votre point de vue sur la mémoire panafricaine du génocide des Tutsi?

K.L. : Beaucoup l’ont noté, le continent est amnésique, joue à cache –cache avec son Histoire, sa mémoire. Notre continent oublie son Histoire parce qu’il se laisse inonder par les stratégies culturelles pensées, mûrement réfléchies et mises en place pour que cette histoire-là soit oubliée et que nous, Africains, soyons obligés de vivre au jour le jour, sans la possibilité d’aller puiser des forces dans notre marche millénaire pour construire des prospectives alternatives. Ceci est vraiment dommage, fatal !

Normalement, les vingtièmes commémorations du génocide des tutsi au Rwanda devraient avoir lieu dans chaque pays d’Afrique, pour que l’on se souvienne qu’ici nous sommes tombés tout bas, si bas, que nous n’avons d’autre alternative que de nous relever… commémorations pour un passage de l’information, du témoin de la mémoire à la nouvelle génération. Ainsi se gagnent les luttes collectives. Il fallait que l’on martèle partout sur le continent qu’ici au Rwanda l’occident a réussi à falsifier l’histoire, l’église catholique et la colonisation ont fabriqué des identités meurtrières; et finalement réussi à diligenter une histoire fausse… une histoire insidieuse et terriblement traitresse qui petit à petit a détruit des valeurs profondes de solidarité, les valeurs politiques et éthiques… ici l’occident a commis un crime contre l’humanité. Le génocide a été pour l’occident, comme un baroud d’honneur avec ce ricanement qui veut dire « regardez, même vos royaumes organisés avant notre venue, nous pouvons les détruire et les faire voler en éclats sur plusieurs années, voire des siècles »

L’Afrique aurait dû réagir de façon unanime. Elle ne l’a pas fait à l’époque du génocide ; ni même 20 ans après. Beaucoup de gens ignorent ce qui s’est passé ici parce qu’il n’y a pas de volonté politique, au niveau d’un certain type de leadership, de faire en sorte qu’on dise « Plus jamais ça ! » C’est ce qui est décevant ! un bon seau d’eau au moulin des afro-pessimistes !

Mais n’oublions pas ces îlots de résistance que constituent ces écrivains-là qui ont écrits il y a pratiquement 16 ans. Ces œuvres ont permis de démultiplier les espaces de communication parce que beaucoup ont été traduits dans plusieurs langues.

La phalène des collines a une version publiée en allemand, en espagnol, en italien et une version anglaise qui va être publiée. Dans beaucoup d’autres cas, que ça soit Murambi de Boubacar Boris Diop ou le roman de Véronique Tadjo, il existe plusieurs versions dans plusieurs langues. À travers les œuvres de ce groupe d’écrivains, nous avons été des porte-paroles des survivants et des morts, nous avons essayé de fabriquer des sépultures symboliques à ceux qui nous ont été violemment arrachés. Nous avons donc apporté notre petit témoignage, dans des conférences, séminaires, tables rondes, etc. Nous l’avons fait en regardant l’Afrique, le Rwanda dans l’Afrique et en nous regardant nous-mêmes, nos pères, nos mères, nos enfants.

En effet, c’est notre humanité qui a été déniée, qui a été détruite et c’est l’humanité entière qui devrait s’approprier cette histoire-là, la raconter pour que nos morts ne soient pas morts dans le silence et pour rien. C’est cela la première des choses par rapport à la mémoire. Mais la mémoire doit aussi être celle du futur, c’est-à-dire à partir de ce qui s’est passé, comment devons-nous faire pour que les jeunes générations puissent bénéficier d’un cadre beaucoup plus humain où ils sentent l’envie de vivre, de créer, de rire, d’imaginer, d’inventer le futur, de résister, etc. Que devons nous faire pour reterritorialiser leurs espérances ? La mémoire n’est pas quelque chose à reléguer au fond du musée de l’Histoire. Elle est constamment dynamique, doit être dynamique.

Aujourd’hui le Rwanda est un exemple de miracle avec sa reconstruction extraordinaire et une résilience sans nul pareil au plan des individus et au plan collectif. Ce pays doté d’un leadership éclairé, intelligent qui va puiser dans sa culture et dans les arts des forces pour pouvoir se reconstruire en conservant son identité et ça c’est très important. Par exemple sans les gacaca[i] je ne sais pas où l’on en serait aujourd’hui avec les milliers de prisonniers dans les maison d’arrêts. Il y a également cette tradition revisitée du girinka, cette tradition de redistribution des ressources qui permet aux familles dans la nécessité, de recevoir de la communauté une vache (girinka) ou encore cette idée, qui vient de la tradition, qui mobilise la communauté pour certains travaux, infrastructurels par exemple, car l’État ne peut pas tout faire (umuganda). Puiser dans les traditions c’est vraiment un exemple à suivre pour beaucoup de pays africains. Réfléchir, analyser, revenir à nos valeurs pour en faire des leviers de notre développement pour moi c’est ça la mémoire pour le futur. Une mémoire panafricaine avec une flamme, qui émerge d’un petit espace comme le Rwanda mais qui illumine l’Afrique. Nous qui vous côtoyons, nous sommes fiers de l’exemple extraordinaire qu’est le Rwanda et nous nous disons que tout n’est pas perdu sur le continent.

Ishyo : Pour conclure, sur quels projets littéraires travaillez-vous en ce moment ?

KL : Je ne sais pas si ceux sont vraiment des projets littéraires. Mais je suis entrain de travailler sur un livre d’interviews justement sur le nouveau leadership africain. C’est un livre politique qui me passionne beaucoup parce que j’ai toujours été un militant activiste et révolutionnaire. Assez souvent je ne me suis pas arrêté parce que je me disais « ou on travaille ou on archive ». On ne peut pas faire les deux à la fois, sinon on se regarderait marcher et ce serait comme le mille-pattes, s’il devait se voir poser chaque patte il ne pourrait pas du tout marcher.

J’ai toujours été très actif et ce depuis que j’ai quitté mon pays il y a plus d’une trentaine d’années. Là je me pose un peu pour réfléchir sur le continent et les projets politiques qui l’ont traversé, ses économies et ses organisations sociales. Il faut analyser notre histoire et évaluer ce qui nous a été arraché du plus profond de nous, en analyser les conséquences et jeter des pistes de réflexion constructives. S’il n’y a pas de réels efforts pour recréer une nouvelle mentalité, nous restons vivement colonisés dans nos esprits, nos mentalités et nos façons de faire et nous continuerons à regarder l’Occident comme le pôle à imiter, à reproduire. Le travail que je fais est donc de ré-interroger tous les concepts qui nous ont été balancés comme acquis et cela m’aide aussi à me structurer.

Depuis quelques temps je fais aussi des documentaires sur les 300 mille descendants d’esclaves de la Costa Chica de Guerrero et de Oaxaca au Mexique. Dans ces zones là ils ont tout perdu, même l’orientation géographique de l’Afrique puisque cette histoire ne leur est pas racontée. Ils savent qu’ils viennent de quelque part car ils sont noirs sur un continent où normalement il ne devrait pas avoir de noirs. Au Brésil, à Cuba, dans les Caraïbes, les gens sont arrivés en groupe et ont maintenu certains rituels qui ont renforcé leur identité. Mais au Mexique non. Dans le cadre de la Casa hankili Africa, nous travaillons avec eux pour aider à recréer cette mémoire.

J’ai également un roman en cours qui s’intitule Darfour. Le Darfour fait partie d’une de nos douleurs également, d’autant plus que ce territoire, l’occident s’apprête encore à le séparer du Soudan parce qu’il y a du pétrole et beaucoup d’autres ressources minières. Une grande partie des réfugiés du Darfour vivent sur le territoire tchadien. J’écris un roman là-dessus, troisième pièce de la trilogie qui a commencé par Sahr, Champs de folie, puis Les racines de Yucca, J’espère pouvoir venir le terminer en résidence ici.

Ishyo : Merci pour cet entretien Mr. Lamko!

K.L. : Merci à Ishyo qui se bat pour soutenir un dynamisme nécessaire à la culture et aux arts ici au Rwanda. Continuez ce travail et ne baissez jamais les bras! Si j’écris, c’est pour participer aux luttes de mes semblables, ceux qui sont debout et qui disent qu’il faut que nous résistions, que nous agissions. Il faut que nous contions ce qui nous fait mal ; mais aussi notre espérance. C’est la seule motivation qui me tienne et qui me donne envie de parler d’écriture… Le reste est pure vanité !

(Propos recueillis à Ishyo Arts Centre le 12 avril 2014).

[i] Les gacaca sont des séances au cours desquelles les victimes du génocide sont appelées à témoigner de ce qu’elles ont vu et vécu en présence des génocidaires responsables de crimes commis dans leurs communautés. Ces séances sont dirigées par des juges sélectionnés par les habitants de ces mêmes communautés et en échange de leurs aveux, les génocidaires peuvent recevoir une remise de peine. Ce système judiciaire introduit en 2001, et clôturé en 2012, provient d’une tradition rwandaise qui permettait aux membres d’une même communauté de parler ouvertement des conflits vécus afin de faire trouver au(x) fautif(s) le moyen de se faire pardonner pour le mal commis.