Il y a quelques jours de cela, je me promenais, en compagnie d’amis tunisiens, le long de la côte de Sidi Bou Saïd, petit port touristique situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tunis, proche des vestiges de Carthage. Notre marche nous amena bientôt auprès d’une superbe villa, dont l’architecture mariait avec bonheur le style classique de Sidi Bou Saïd, aux couleurs blanches et bleues popularisées par le Baron d’Erlanger, à des éléments plus modernes. Mais l’attraction principale de la demeure consistait en trois magnifiques colonnes ainsi qu’un arc de pierre taillée, qui en ornaient le jardin, et qui provenaient, sans le moindre doute possible, des ruines puniques toutes proches.

Pillages et abandon, de Sidi Bou Saïd à Dougga

Aucun doute ne pèse non plus sur la manière dont ces vestiges historiques s’étaient retrouvés dans le jardin d’une propriété privée : profitant du mépris de l’État tunisien pour son patrimoine culturel, ou bénéficiant d’une complicité active au sein des autorités publiques, les propriétaires avaient tout simplement subtilisé les colonnes et l’arc afin d’en décorer leur demeure, au vu et au su de tous, ajoutant l’injure de la provocation à celle du vol. Une discussion avec un gardien rencontré dans les environs nous apprit l’identité du propriétaire de la villa : Belhassen Trabelsi[1], beau-frère du Président Ben Ali – et l’un des orchestrateurs du pillage de la Tunisie auquel se livrait la famille régnante.

Photo par David Apelbaum

Le surlendemain, nous visitions la cité romaine en ruines de Dougga, dans le nord-ouest du pays. L’expérience est fascinante – et, pour un Français habitué à une préservation organisée des vestiges archéologiques, surprenante : les ruines sont laissées à l’abandon et au bon plaisir des visiteurs, l’État tunisien se contentant de prélever un droit d’entrée. Passée l’ivresse provoquée par la déambulation dans une ville laissée en l’état, où les pierres tombales ornent toujours les cimetières et les mosaïques embellissent l’intérieur des maisons, on ne peut s’empêcher de constater que, pour romantique qu’elle puisse être, cette déréliction provoque une dégradation rapide des vestiges. La plupart des pierres tombales sont déjà illisibles, et les ruines des maisons sont exposées aux intempéries (et aux impérities des visiteurs).

De surcroît, l’abandon du site laisse le champ libre aux éventuels pillards et autres revendeurs. Notre guide s’anime en expliquant que la collecte de vestiges à Dougga allait bon train jusqu’à ce qu’arrive un groupe d’archéologues allemands qui, après avoir mis à jour de nombreuses statues, mosaïques et autres bas-reliefs, s’en sont retournés dans leur pays faute de crédit pour poursuivre leurs recherches, non sans avoir mis sous clef, sur le site, les objets déterrés. Depuis lors, le pillage du site semble avoir largement diminué.

Comme le gardien de Sidi Bou Saïd, le guide de Dougga, très remonté contre les Trabelsi, ne manque pas de nous faire un inventaire de leurs exactions archéologiques et de leur mise à sac du patrimoine historique de la Tunisie. Quelle n’est alors pas ma surprise lorsque, mes amis tunisiens s’étant éloignés, il me prend à part et me propose d’acheter, pour quelques dinars, d’authentiques pièces romaines qu’il a lui-même ramassées sur le site… .

Il n’est d’ailleurs pas le seul : la récupération et la vente de vestiges archéologiques aux touristes, à petite échelle, a progressivement acquis le statut d’industrie nationale en Tunisie. Il est vrai que le désintérêt flagrant de l’État pour la mise en valeur des vestiges du passé, ainsi que l’exemple déplorable des pillages mis en œuvre par les hautes sphères de la société, ne peuvent qu’encourager les Tunisiens à prospérer au détriment de leur propre histoire. Cependant, les reproches adressés aux Trabelsi et autres pillards à grande échelle montrent que ces mêmes Tunisiens qui profitent du commerce illicite des œuvres d’art ont, malgré tout, conscience de l’importance de conserver cette histoire.

Trois défis pour une Tunisie démocratique

Il existe un lien direct entre patrimoine archéologique, mémoire historique et démocratie. C’est en effet la conscience de sa propre histoire qui pousse un peuple à vouloir prendre le contrôle de sa destinée. C’est dans cette histoire que se forge une identité qui va au-delà du régime en place, puisqu’elle est forcément plus riche et plus complexe, et c’est dans cette histoire qu’apparaissent des figures admirables, qui peuvent offrir une alternative au sempiternel exemple du dictateur et de ses proches. Au contraire, les dictatures vivent dans l’illusion d’un présent permanent, figeant dans le temps leur insupportable longévité et effaçant jusqu’au souvenir de leur absence antérieure.

Ainsi, au-delà de la simple anecdote, ou des regrets que peuvent ressentir les amoureux de la culture antique face à la rapide dégradation des vestiges tunisiens, les deux épisodes contés ci-dessus transcrivent très explicitement les trois grands défis auxquels le peuple tunisien fait face, dans le cadre de sa lutte pour la démocratie.

Le premier défi, sans doute celui dont le gardien de Sidi Bou Saïd et le guide de Dougga étaient les plus conscients, est celui de la justice. Les castes dirigeantes de la Tunisie – qui ne se limitent pas aux familles Ben Ali et Trabelsi, mais incluent tous les soutiens principaux du régime – se sont comportées, pendant plusieurs décennies, en délinquants de droit commun, et doivent désormais être traitées comme tels. Ceux qui ont pillé tout un pays, les vestiges archéologiques n’étant qu’un exemple choquant parmi d’autres, doivent être jugés pour ces faits, afin de montrer que la Tunisie appartient désormais au peuple tunisien.

Photo par David Apelbaum

Se contenter d’oublier ou d’amnistier les vols et extorsions commis par le régime déchu ne peut que fragiliser la démocratie tunisienne naissante : n’importe quel parti arrivant au pouvoir aura, ensuite, beau jeu de dénoncer la complaisance des autorités de transition envers les anciens pontes du régime, de se poser en justicier intransigeant, et finalement de s’assurer une hégémonie politique en éliminant ses rivaux, au prétexte de leur tiédeur et de leur hésitation à punir les suppôts de Ben Ali. Sur ce point, la Tunisie doit tirer leçon des expériences d’Europe de l’Est, où la complaisance envers les anciens hiérarques communistes a mené au pouvoir, vingt ans plus tard, des partis extrémistes dont le fonds de commerce était la « lustration », la revanche contre ces ex-dignitaires[2] – et qui en ont profité pour écarter leurs opposants de toutes les sphères du pouvoir, à travers des listes de dénonciations anonymes.

Le second défi, peut-être le plus vaste, et en même temps le plus évident, est la reconstruction du pays, dans le sens du bien-être du peuple tunisien. Le patrimoine archéologique tunisien doit être préservé, conservé, étudié et rendu accessible à tous les citoyens tunisiens, comme élément de mémoire historique, et pas uniquement aux touristes et aux classes aisées. De la même manière, l’ensemble du tissu économique et social du pays doit être retissé, refondu, et réorienté dans un sens véritablement démocratique, permettant un exercice effectif des libertés proclamées. Le partage des richesses patrimoniales et culturelles est, en ce sens, un avatar archéologique du partage le plus important, celui des richesses produites par le capital et le travail tunisiens. Si la démocratie reste limitée à son aspect juridique et institutionnel, sans investir le terrain économique, elle demeurera un vain mot.

Reste le troisième défi, le plus complexe et celui qui mettra le plus de temps à être relevé : c’est la confrontation des Tunisiens avec leur propre passé, leur propre silence, leur propre passivité, voire, ici et là, leur complicité avec le régime qui les a opprimés durant vingt-sept années.

En effet, le touriste en visite en Tunisie ne pourra que constater la véhémence avec laquelle tous ses interlocuteurs vilipendent les exactions du régime en place, et la comparera avec le silence généralisé qui s’imposait avant le 14 janvier 2011 et le départ de Ben Ali. La défense est facile : le peuple était surveillé, le peuple était menacé, le peuple avait peur, nous dit-on. La vérité est nettement plus subtile et nuancée : nombreux sont ceux qui, à leur modeste et peu nuisible échelle, ont su profiter des opportunités qu’offrait un régime dictatorial. Nombreux sont ceux qui, dans un État de non-droit, ne se sont pas sentis obligés de respecter eux-mêmes ce droit que leurs dirigeants bafouaient. Nombreux sont ceux qui, en voyant les colonnes de Carthage installées dans la maison de Belhassen Trabelsi, sont allés dérober des pièces de monnaie à Dougga pour les vendre aux touristes. Et le gardien aujourd’hui payé par l’État pour surveiller que les Trabelsi ne reviennent pas dans leurs propriétés spoliées était, il y a un an, payé par les Trabelsi pour empêcher que des intrus ne jettent un œil trop appuyé dans leurs magnifiques jardins.

Aujourd’hui, dans son ivresse révolutionnaire, le peuple tunisien n’est pas encore prêt à reconnaître ses torts, à admettre sa part de responsabilité dans les malheurs qu’il a enduré, à assumer sa servitude partiellement volontaire. Il lui faudra pourtant faire ce long et difficile travail sur lui-même pour qu’un jour, sa démocratie s’appuie, non pas sur le mythe d’un peuple résistant et opprimé, mais sur un regard adulte, véridique et sans concession, porté par une nation sur son passé, sur ses erreurs, et sur les leçons qu’elles comportent pour l’avenir[3].

Et ce jour-là, lorsque le peuple tunisien aura châtié les pillards qui l’ont gouverné, rebâti un État de droit et d’équité, et surtout considéré sans concessions sa propre attitude, les colonnes et arcs de Carthage regagneront leur place sur la colline de Byrsa, les monnaies antiques pourront être admirés dans des musés publics, et les ruines préservées de Dougga brilleront, sous le soleil doré, d’un éclat plus vif que jamais.

David Apelbaum

Article initiallement paru chez ArabsThink

[1] Frère de Leïla Ben Ali, épouse de l’ex-Président tunisien, Belhassen Trabelsi était réputé avoir la haute main sur les activités mafieuses de la famille Trabelsi (trafics, extorsions, corruption). Actuellement en fuite dans un lieu inconnu (probablement le Canada ou un État du Golfe), il a été condamné par contumace, le 28 septembre 2011, à quinze ans et deux mois de prison pour trafic de devises et métaux précieux.

[2] L’exemple typique en est, en Pologne, le parti « Droit et Justice », des frères Kaczyński, et sa loi de lustration de 2007. Suite à cette loi, de nombreux intellectuels ont été menacés de perdre leurs droits civiques pour des faits, plus ou moins réels, de collaboration avec les autorités communistes.

[3] Il faut rappeler, à titre d’exemple, qu’après la défaite de l’Allemagne nazie en 1945, les autorités françaises ont perpétué pendant près de trente ans le mythe d’une « France résistante » où la collaboration avec l’occupant nazi n’était que marginale. Il a fallu attendre la publication d’un ouvrage américain, La France de Vichy de l’historien Robert Paxton, en 1973, pour susciter un débat sur cette période. Et ce n’est qu’en 1995, soit plus de cinquante ans après les faits, que le Président Chirac a reconnu, dans le discours du Vél’ d’Hiv’, la responsabilité directe de la France dans la déportation de dizaines de milliers de Juifs.

C’est une question très congolaise qui me turlupine l’esprit : les riverains du fleuve Congo sont-ils masochistes ? Cela fait quelques années que je me la pose, au rythme des bals dansants auxquels je participe avec ma belle. Ces soirées où la rumba congolaise succède aux trémoussements torrides que suscitent les " chauffés " de JB Mpiana, Koffi Olomidé ou encore d’Extra Musica. Ces noms seront complètement inconnus pour certains des lecteurs, mais sachez que Koffi Olomidé ou Werrason, stars de la musique congolaise, par extension de la mélopée africaine ont été capables de remplir le palais Omnisports de Paris-Bercy.

C’est une question très congolaise qui me turlupine l’esprit : les riverains du fleuve Congo sont-ils masochistes ? Cela fait quelques années que je me la pose, au rythme des bals dansants auxquels je participe avec ma belle. Ces soirées où la rumba congolaise succède aux trémoussements torrides que suscitent les " chauffés " de JB Mpiana, Koffi Olomidé ou encore d’Extra Musica. Ces noms seront complètement inconnus pour certains des lecteurs, mais sachez que Koffi Olomidé ou Werrason, stars de la musique congolaise, par extension de la mélopée africaine ont été capables de remplir le palais Omnisports de Paris-Bercy. Le sorgho est la cinquième plus importante céréale dans le monde, qu’il s’agisse du volume de la production ou des superficies cultivées. Le mil se classe au septième rang et regroupe un ensemble de céréales qui ont pour caractéristique commune la petitesse de leurs graines. Environ 90% des superficies cultivées en sorgho et 95% des superficies cultivées en mil se trouvent dans les pays en développement, surtout en Afrique et en Asie. Ces cultures sont généralement pratiquées dans un écosystème où la pluviométrie est faible, donc prédisposé à subir la sécheresse. La plupart de ces régions ne se prêtent pas à la production d’autres céréales, à moins qu’on irrigue les champs. Le sorgho est utilisé en alimentation humaine et animale, alors que le mil est presque exclusivement utilisé en alimentation humaine.

Le sorgho est la cinquième plus importante céréale dans le monde, qu’il s’agisse du volume de la production ou des superficies cultivées. Le mil se classe au septième rang et regroupe un ensemble de céréales qui ont pour caractéristique commune la petitesse de leurs graines. Environ 90% des superficies cultivées en sorgho et 95% des superficies cultivées en mil se trouvent dans les pays en développement, surtout en Afrique et en Asie. Ces cultures sont généralement pratiquées dans un écosystème où la pluviométrie est faible, donc prédisposé à subir la sécheresse. La plupart de ces régions ne se prêtent pas à la production d’autres céréales, à moins qu’on irrigue les champs. Le sorgho est utilisé en alimentation humaine et animale, alors que le mil est presque exclusivement utilisé en alimentation humaine.

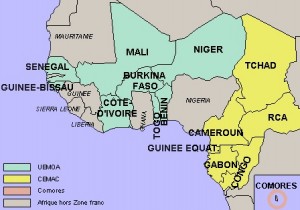

Appelons ça la « division interrégionale des malheurs » : Afrique occidentale (guerres civiles à caractère ethnique), Afrique centrale (génocides interethniques à caractère économique), Afrique Australe (corruption et Sida), Afrique du Nord (menaces islamistes), Afrique de l’est (famine). C’est simple, facile à ranger, facile à penser. Le journal s’ouvre sur « crise au Malawi », on sait à peu près autour de quoi ça va tourner ou « affrontements sanglants en Guinée », on complète la phrase « Peulhs contre malinkés – ou l’inverse.» Mais dans cette sinistre classification, admettons que la Corne de l’Afrique se distingue par sa « persévérance » : ça fait vingt ans que des gens y meurent ou s’apprêtent à y mourir de faim. Au bout d’un moment… On s’en fiche un peu.

Appelons ça la « division interrégionale des malheurs » : Afrique occidentale (guerres civiles à caractère ethnique), Afrique centrale (génocides interethniques à caractère économique), Afrique Australe (corruption et Sida), Afrique du Nord (menaces islamistes), Afrique de l’est (famine). C’est simple, facile à ranger, facile à penser. Le journal s’ouvre sur « crise au Malawi », on sait à peu près autour de quoi ça va tourner ou « affrontements sanglants en Guinée », on complète la phrase « Peulhs contre malinkés – ou l’inverse.» Mais dans cette sinistre classification, admettons que la Corne de l’Afrique se distingue par sa « persévérance » : ça fait vingt ans que des gens y meurent ou s’apprêtent à y mourir de faim. Au bout d’un moment… On s’en fiche un peu.

En effet, chaque maître soufi rassemble et anime une communauté de disciples. Entre le marabout et ses disciples existe une relation de dépendance qui peut entrer dans le cadre de ce que Abdellah Hammoudi nomme « la dialectique maître/disciple »

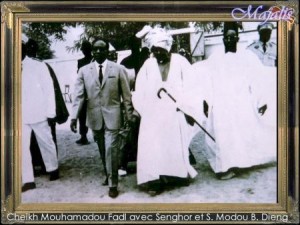

En effet, chaque maître soufi rassemble et anime une communauté de disciples. Entre le marabout et ses disciples existe une relation de dépendance qui peut entrer dans le cadre de ce que Abdellah Hammoudi nomme « la dialectique maître/disciple » Ce soutien des chefs religieux, le Président Léopold Sédar Senghor en a bénéficié en temps de paix comme en temps de guerre, notamment lors de la crise de 1962 qui l’opposa à Mamadou DIA, alors Président du Conseil. Si DIA représentait une certaine rigueur socialiste, SENGHOR, passait pour être plus modéré et plus respectueux des féodalités politiques, religieuses et économiques. Et si lors de cette crise, les deux protagonistes sillonnent le pays pour rencontrer les marabouts des différentes confréries, ceux-ci ont choisi leur camp. A propos des marabouts, Christian COULON écrit : « Ils craignent qu’en cas de victoire, M. DIA et ses partisans n’accélèrent les transformations entreprises et ne portent par là préjudices à leurs prérogatives. Aussi lorsque le 17 décembre, dans des circonstances particulièrement troubles, quarante députés votent une motion de censure contre M. DIA, lorsque le lendemain ce dernier et ses principaux lieutenants sont arrêtés, il n’y aura aucun marabout pour élever la voix en sa faveur. Abdoul Aziz SY se retranchera dans le silence ; El Hadj Ibrahima NIASS, El Hadj Seydou Nourou TALL, Falilou MBACKE, manifesteront publiquement leur soutien à L.S. SENGHOR ».

Ce soutien des chefs religieux, le Président Léopold Sédar Senghor en a bénéficié en temps de paix comme en temps de guerre, notamment lors de la crise de 1962 qui l’opposa à Mamadou DIA, alors Président du Conseil. Si DIA représentait une certaine rigueur socialiste, SENGHOR, passait pour être plus modéré et plus respectueux des féodalités politiques, religieuses et économiques. Et si lors de cette crise, les deux protagonistes sillonnent le pays pour rencontrer les marabouts des différentes confréries, ceux-ci ont choisi leur camp. A propos des marabouts, Christian COULON écrit : « Ils craignent qu’en cas de victoire, M. DIA et ses partisans n’accélèrent les transformations entreprises et ne portent par là préjudices à leurs prérogatives. Aussi lorsque le 17 décembre, dans des circonstances particulièrement troubles, quarante députés votent une motion de censure contre M. DIA, lorsque le lendemain ce dernier et ses principaux lieutenants sont arrêtés, il n’y aura aucun marabout pour élever la voix en sa faveur. Abdoul Aziz SY se retranchera dans le silence ; El Hadj Ibrahima NIASS, El Hadj Seydou Nourou TALL, Falilou MBACKE, manifesteront publiquement leur soutien à L.S. SENGHOR ».

Mc Kinsey, qui possédait déjà un important bureau à Johannesburg, s’est installé à Casablanca depuis 2004. Le prestigieux cabinet américain accompagne notamment depuis 2010 la mise en oeuvre du plan de développement industriel national baptisé Emergence. Il accompagne aussi l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), principale entreprise du Maroc. En juin 2011, le cabinet Roland Berger Strategy Consultants célébrait ses trois ans de présence dans le Royaume chérifien au moment où le Boston Consulting Group (BCG) y soufflait sa première bougie. L’Afrique du nord, au premier chef le Maroc, est aujourd’hui l’une des régions les plus attractives pour les cabinets de conseil en stratégie (

Mc Kinsey, qui possédait déjà un important bureau à Johannesburg, s’est installé à Casablanca depuis 2004. Le prestigieux cabinet américain accompagne notamment depuis 2010 la mise en oeuvre du plan de développement industriel national baptisé Emergence. Il accompagne aussi l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), principale entreprise du Maroc. En juin 2011, le cabinet Roland Berger Strategy Consultants célébrait ses trois ans de présence dans le Royaume chérifien au moment où le Boston Consulting Group (BCG) y soufflait sa première bougie. L’Afrique du nord, au premier chef le Maroc, est aujourd’hui l’une des régions les plus attractives pour les cabinets de conseil en stratégie (