Dans un mugissement inouï depuis plus d’un demi-siècle, le peuple égyptien, mastodonte du Proche-Orient, sortait de sa léthargie pour renverser la figure catalytique de ses peines. A la faim, à l’humiliation, au désœuvrement, seul un sursaut d’audace, déraisonnée mais pacifique, put répondre. C’était il y a un an. Aujourd’hui, que reste-t-il de ce combat ? Les images ont leur force : avant, les photographies d’une foule en liesse, dont le triomphe pouvait faire renaître un espoir de changement ; dernièrement, l’insupportable spectacle d’une femme à terre, battue par la police de son pays. La régression est immense et replonge le pays dans le doute.

Dans un mugissement inouï depuis plus d’un demi-siècle, le peuple égyptien, mastodonte du Proche-Orient, sortait de sa léthargie pour renverser la figure catalytique de ses peines. A la faim, à l’humiliation, au désœuvrement, seul un sursaut d’audace, déraisonnée mais pacifique, put répondre. C’était il y a un an. Aujourd’hui, que reste-t-il de ce combat ? Les images ont leur force : avant, les photographies d’une foule en liesse, dont le triomphe pouvait faire renaître un espoir de changement ; dernièrement, l’insupportable spectacle d’une femme à terre, battue par la police de son pays. La régression est immense et replonge le pays dans le doute.

L’Egypte dans le rouge

Les affrontements entre l’armée et les manifestants, les dommages collatéraux engendrés par les combats sur les objets de culture, le ciblage confessionnel de certaines violences dépeint par les médias, ont suffi à susciter la crainte des vacanciers, au grand dam d’un secteur touristique pourtant vital pour l’économie égyptienne. Les informations récentes témoignent par ailleurs d’une population prise en otage par les fluctuations des matières premières, qu’illustre la ruée sur l’essence des automobilistes par peur de pénurie et d’une hausse des prix.

Devant les symptômes d’une économie à l’agonie, le pouvoir en place a jugé bon de s’en remettre au grand médecin du monde, mobilisant un prêt de 3,2 milliards de dollars auprès du Fonds Monétaire International (FMI). Il est à regretter que le gouvernement transitoire de Kamal al-Ganzouri ait prioritairement recours à l’endettement extérieur : dans un pays longtemps lésé par l’écart de richesses, une politique d’effort national, réclamant une contribution substantielle des plus riches, eût été adéquate.

Permanence de l’ancien régime

La révolution a beaucoup coûté au peuple – « jamais trop » dira-t-on. Elle demeure néanmoins inachevée ou presque nulle dans les faits. Aussi douloureux soit le constat, les outils de répression hérités de l’ère Moubarak sont intacts :dans un rapport paru lundi, Human Rights Watch appelle le nouveau Parlement à amender au plus vite ces lois, qui « restreignent la liberté d’expression et de critique du gouvernement, limitent la liberté d’association et de réunion, détiennent des personnes indéfiniment sans inculpation, et permettent aux forces de l’ordre de commettre tous les abus ».

Ce cadre autoritaire inchangé suscite le découragement des démocrates du pays. L’annonce dimanche dernier par Mohamed Al Baradei de sa décision de ne pas se présenter à l’élection présidentielle prend la forme d’une dénonciation de l’impraticabilité du terrain politique, en l’absence de garde-fous démocratiques. Doit-on se réjouir de ce coup porté à la junte militaire ? Aucunement. La mouvance libérale et laïque incarnée par l’ancien directeur général de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique), suite au fiasco électoral des législatives, se trouve pulvérisée entre le marteau militaire et l’enclume islamiste.

Un nouveau souffle

Le temps finit par user les volontés, aussi ancrées soient elles. Le peuple d’Egypte peut-il encore trouver la force de persévérer ? Pour François Pradal, la révolution se poursuit, et l’impulsion vient de Suez[1]. La ville semble abriter une profonde « culture de résistance », non seulement issue des combats anticoloniaux, mais renforcée par l’immense enjeu industriel et commercial que les habitants du détroit ont en main. Si les partisans de la lutte continue sont minoritaires, « leur optimisme et leur sens tactique paraissent redoutable », à travers le tissage d’un puissant réseau syndical et interurbain, de Sokhna à Alexandrie.

En faisant du peuple un ennemi, le Conseil Suprême des Forces Armées (CSFA) a paradoxalement aidé les égyptiens à se propulser dans l’après. La mémoire du 25 janvier et de ses martyrs n’est pas tant un soupir de nostalgie mais plutôt un message de rappel : la souveraineté populaire ne se contentera pas d’un changement factice. Aussi la manière de commémorer le 25 janvier diverge-t-elle entre le CFSA et les mouvements de jeunesse, le premier ouvrant une période de fête, les seconds un temps de deuil et de recueillement. L’évolution de la situation en Egypte, par son importance, dépasse de loin les rivages du Nil et pourra se révéler déterminante dans le prolongement du printemps arabe, ou bien son regel. C’est un peu l’exemple d’un père de famille, dont le moral et la santé se répercutent sur l’ensemble du foyer.

Punir le raïs

Nos télévisions et nos journaux se sont passionnés pour le naufrage du Costa Concordia dans la mer tyrrhénienne. Ce géant des mers, lourd et incoercible, est venu s’échouer sur un rocher banal : symboliquement, le récit fascine. Le commandant Moubarak se savait coupable d’avoir conduit son navire tout droit dans les écueils. Aujourd’hui l’embarcation s’enfonce et touche le fond, et le capitaine se défend de tout crime. Son châtiment fera justice aux victimes mais ne changera pas la réalité : le bateau continue de couler et l’Egypte reste prisonnière de sa carcasse.

Le procès de Moubarak n’est intéressant qu’à partir du moment où il constitue une étape vers le jugement de ceux qui sont toujours en place. Désormais, une lutte s’installe entre l’ancien Président, qui renvoie la responsabilité des violences aux forces armées, et le CSFA, qui peut voir dans ce procès l’occasion de blanchir le système sans perdre une once de pouvoir. En réalité, le destin de Moubarak importe peu aux égyptiens. Le peuple demande des garanties de dignité sociale, de liberté politique et de sécurité physique. Pour réaliser cela, il faudra obligatoirement changer la loi et la pratique, afin de dissocier la sphère civile et le règne militaire.

De nombreuses voix aux Etats-Unis, tel le Council on Foreign Relations se lèvent pour réclamer que le gouvernement américain cesse d’alimenter la junte en place. Si d’éventuelles sanctions sont envisageables, celles-ci ne doivent pas alourdir le fardeau qui pèse sur la population. La dimension nationale de ce bras-de-fer politique doit être préservée, dans l’attente de l’élection présidentielle. Les législatives ont permis de dessiner les grandes tendances du paysage électoral. L’émergence d’une figure charismatique chez les Frères Musulmans ne saurait tarder : l’annonce d’un candidat « d’entente nationale » est encourageante pour la suite. Encore faudra-t-il que ce scrutin ait lieu, afin de rendre aux civils leur pleine souveraineté.

Par Antoine ALHERITIERE, article initialement paru chez notre partenaire ArabsThink

[1] Lire Le Monde Diplomatique de janvier 2012, « Suez entre salafisme et révolution », p.20-21.

Ce 24 novembre 2011, Kofi Annan, prix Nobel de la paix et ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a remis, pour sa troisième édition, le Prix de la fondation

Ce 24 novembre 2011, Kofi Annan, prix Nobel de la paix et ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a remis, pour sa troisième édition, le Prix de la fondation

Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.

Plutôt que de se caresser le nombril, la narratrice conte des destins de femmes qu'elle a croisée dans la rue, dans le métro, dans des foyers pour femmes, dans sa famille… Et c'est ce regard très intime, très fort qui porte ce roman magnifique où au fil des rencontres sont brossées des portraits de femmes violentées par la société, un compagnon, un père, un corps, portraits de femmes en souffrance et marginalisées. Une violence contenue que la rencontre va révéler et permettre une nouvelle approche, ou, tout simplement un retour arrière après la vision d'une crane explosée de la femme plume, un regard triste sur ces batailles qu'elle n'avait plus la force de porter seule.

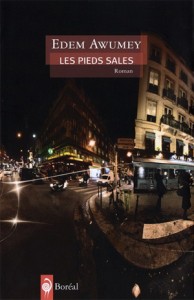

Passionné par les romans traitant de

Passionné par les romans traitant de  Il y a dans l’Histoire des dates que l’on ne saurait oublier. Le 20 Octobre en fait incontestablement partie : tandis que les tunisiens prennent massivement le chemin des urnes à l’occasion de l’Assemblée Constituante, le CNT libyen annonce la capture du colonel Kadhafi. Deux évènements concomitants qui rappellent

Il y a dans l’Histoire des dates que l’on ne saurait oublier. Le 20 Octobre en fait incontestablement partie : tandis que les tunisiens prennent massivement le chemin des urnes à l’occasion de l’Assemblée Constituante, le CNT libyen annonce la capture du colonel Kadhafi. Deux évènements concomitants qui rappellent

On connait la chanson, les dimanches à Bamako sont des jours de mariage. Ok, pour celles et ceux qui aiment Amadou et Mariam. Mais saviez-vous que Novembre à Bamako, c’est le mois de la culture ?

On connait la chanson, les dimanches à Bamako sont des jours de mariage. Ok, pour celles et ceux qui aiment Amadou et Mariam. Mais saviez-vous que Novembre à Bamako, c’est le mois de la culture ? Le 26 décembre 1982 l’Etat sénégalais commettait l’irréparable en réprimant sévèrement la première manifestation indépendantiste à l’appel du MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance). Depuis, une partie de la population issue de la Casamance est entrée en rébellion, faisant ainsi du conflit casamançais un des plus longs d’Afrique contemporaine. Dans la mesure où toute autorité est contestable, il va sans dire que l’idée d’une rébellion casamançaise reste à priori envisageable puisqu’un rebelle n’est en rien un scélérat mais celui qui s’oppose et qui remet en cause une autorité. Dès lors, il convient de s’intéresser aux causes du conflit avant de dresser le bilan des 28 années de cette drôle de guerre pour enfin esquisser les solutions susceptibles d’aboutir à une paix des braves.

Le 26 décembre 1982 l’Etat sénégalais commettait l’irréparable en réprimant sévèrement la première manifestation indépendantiste à l’appel du MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance). Depuis, une partie de la population issue de la Casamance est entrée en rébellion, faisant ainsi du conflit casamançais un des plus longs d’Afrique contemporaine. Dans la mesure où toute autorité est contestable, il va sans dire que l’idée d’une rébellion casamançaise reste à priori envisageable puisqu’un rebelle n’est en rien un scélérat mais celui qui s’oppose et qui remet en cause une autorité. Dès lors, il convient de s’intéresser aux causes du conflit avant de dresser le bilan des 28 années de cette drôle de guerre pour enfin esquisser les solutions susceptibles d’aboutir à une paix des braves.