“Our children may learn about the heroes of the past. Our task is to make ourselves the architects of the future”- Jomo Kenyatta, president du Kenya (1964-1978) et père de la nation Kenyanne

“Our children may learn about the heroes of the past. Our task is to make ourselves the architects of the future”- Jomo Kenyatta, president du Kenya (1964-1978) et père de la nation Kenyanne

Le déchainement de violences postélectorales en Cote d’Ivoire nous incite à réfléchir sur la répétition de tels scénarios sur le continent. Même si l’on ne dira jamais assez que chaque pays a ses spécificités et qu’il faut se garder d’effectuer des parallèles trop sommaires pour appliquer des solutions types, l’Histoire singulière du Kenya est à méditer. L’évolution du Kenya revêt bien des contradictions : ce pays est décrit comme un modèle à l’échelle continentale, alors que le bidonville de Kibera abrite prés d’un million d’habitants et est l’un des plus grands d’Afrique. Sa stabilité attire de nombreux touristes et investisseurs, mais la diversité ethnique continue de planer comme une épée de Damoclès sur sa cohésion et son avenir.

Celui qui est unanimement considéré comme le père de la nation Kenyane a lui-même eu un parcours atypique. Jomo Kenyatta a joué un rôle majeur sur la scène politique du pays, dont il est devenu Premier Ministre au moment de l’indépendance, puis président durant 14 ans. Il a posé les fondements de l’Etat Kenyan indépendant et a durablement marqué ses institutions.

De Kamau à Jomo Kenyatta

Jomo Kenyatta est né au début des années 1890 (la date exacte est inconnue) dans la région de Gatundu, au nord de Nairobi. Durant son enfance, il portait le prénom de Kamau, sa famille appartenant à l’ethnie des Kikuyus. Après la mort de ses parents, il rejoint une mission de l’Eglise d’Ecosse ou il apprend à lire et à écrire en anglais et ou il reçoit une formation de charpentier. Il devint par la suite apprenti-charpentier, puis interprète, et enfin commerçant, avant d’intégrer le département des travaux publics du Conseil Municipal de Nairobi.

En 1922, il adoptera le nom de Kenyatta, signifiant « lumière du Kenya » en Swahili. Ce nom faisait référence à une ceinture traditionnelle qu’il avait pris l’habitude de porter lorsqu’il était parti vivre avec les Massais, afin d’éviter d’être mobilisés durant la Première Guerre Mondiale par les autorités Britanniques. C’est durant cette période que débute sa carrière politique au sein de l’East African Association, une organisation qui milite pour le retour des terres prises aux Kikuyus par les colons européens. Il rejoint par la suite la Kikuyu Central Association(KCA) et en devient le secrétaire général en 1928.

La question agraire est cruciale pour les Kikuyus. Les plateaux centraux du Kenya sont en effet une région fertile sur lesquels se sont installées des dizaines de milliers de colons blancs cultivant le thé et le café. De nombreux Kikuyus, auxquels on reprochait de ne pas avoir de titre de propriété « au sens européen » sur une terre qu’ils considéraient comme celle de leurs ancêtres, se sont vu expropriés et contraints à l’exode vers les villes. Consciente des enjeux liées à cette question, la KCA envoie Kenyatta plaider la cause de l’ethnie directement auprès des autorités britanniques à Londres. C’est ainsi que celui-ci se retrouve en 1929 en Europe, inaugurant un séjour de plus de quinze ans qui le marquera profondément.

Out of Africa

Kenyatta s’évertue à sensibiliser l’opinion publique Britannique à la situation des colonisés. Il publie plusieurs articles, notamment dans le Times, réclamant le retour des terres confisqués, de meilleures opportunités d’éducation, le respect des traditions et un droit de représentation, et mettant en garde contre l’inéluctabilité d’une « dangereuse explosion » si les demandes ne sont pas satisfaites.

Malgré ses efforts, il n’obtiendra que peu de promesses de la part des autorités, et le Secrétaire d’Etat aux Colonies refusera de le recevoir. Tout en continuant à militer pour la cause des Kikuyus et à faire du « lobbysme » auprès des autorités britanniques, Jomo Kenyatta décide de reprendre ses études, d’abord à Birmingham, puis à Moscou et enfin à Londres. Ceci lui permet d’élargir ses perspectives, et de faire la connaissance de nationalistes originaires d’autres pays d’Afrique, ainsi que des militants panafricanistes.

Il soutiendra en 1938 une thèse en anthropologie sociale sur les coutumes des Kikuyus, à la London School of Economics, qui sera ensuite publiée sous le titre « Facing Mount Kenya », un ouvrage de référence sur la société traditionnelle Kikuyu dans lequel il critique les bouleversements intervenus suite à l’arrivée des Européens. Lorsque la KCA est interdite au Kenya et que la Seconde Guerre Mondiale éclate, il se trouve coupé de son organisation mère Kikuyu. Cela lui donne l’occasion de se consacrer à des causes plus globales, et il mènera désormais son combat dans le cadre panafricain, notamment autour de Kwane Nkrumah, George Padmore et Hastings Banda. Il assistera à ce titre au Cinquième Congrès Panafricain à Manchester en octobre 1945, dans lequel est réclamée l’indépendance des colonies, la fin de la discrimination raciale, ainsi que l’unité africaine.

Fort de l’expérience acquise pendant ce long séjour à l’étranger, Kenyatta revient en Afrique en 1946, et devient président de la Kenya African Union (KAU). Pendant plusieurs années, il parcourt le Kenya pour tenir des conférences et promouvoir l’indépendance, tenant un discours nationaliste qui dépasse les clivages ethniques. Néanmoins, le fond du problème reste toujours le même, et le nombre de colons a continué d’augmenter. La « dangereuse explosion » qu’avait évoqué Kenyatta avec prés de 20 ans d’avance finira par éclater en 1951.

La révolte des Mau Mau et l’indépendance

Le mouvement Mau Mau s’étend tout au long des années 1950, mené par des Kikuyus réclamant le retour de leurs terres. Alors qu’une campagne de sabotages et d’assassinats est menée, les autorités Britanniques réagissent par une répression extrêmement sévère, aboutissant à la proclamation de l’Etat d’urgence en 1952, à des arrestations massives et à des opérations militaires qui feront des milliers de morts.

La KAU n’échappe pas à la réaction des autorités coloniales. Lorsque celle-ci est interdite, Kenyatta est arrêté en octobre 1952 et accusé d’être un meneur des Mau Mau. Il est condamné à sept ans de travaux forcés, avant d’être transféré en « rétention permanente » dans un poste militaire particulièrement isolé.

Même si la rébellion des Mau Mau finit par s’éteindre sous les effets de la répression, ses idées se seront propagées auprès de la population. Les Kikuyus avaient été aux avants postes de la lutte nationaliste, mais le flambeau fut repris par les Luos, sous la tutelle de Tom Mboya et d’Oginga Odinga (père de l’actuel Premier ministre Kenyan). Ces derniers formeront la Kenya African National Union (KANU) dont Kenyatta (toujours emprisonné) est élu président in absentia.

Son engagement nationaliste établi, ses habilités politiques, et son long séjour à l’étranger (qui donnent l’impression de le mettre au dessus des tensions ethniques) font de Jomo Kenyatta une sorte de « Mandela Kenyan », et des manifestations sont organisées pour réclamer sa libération.

Il est finalement relâché le 21 aout 1961, et mène la délégation de la KANU lors des négociations pour avec les autorités Britanniques à Londres. Le Kenya accède à l’indépendance le 12 décembre 1963, avec Kenyatta comme Premier Ministre (la Reine d’Angleterre restant symboliquement le Chef de l’Etat).

Une nouvelle époque s’ouvre dans l’Histoire du Kenya, dont le père fondateur, Jomo Kenyatta, sera à la tête pendant plus de 15 ans et forgera ses institutions, ses références, et l’équilibre interethnique qui reste encore de nos jours un élément majeur dans l’équation Kenyane. (A suivre)

Nacim Kaid Slimane

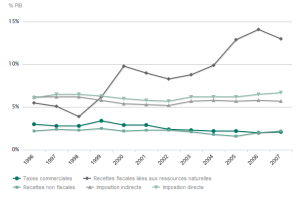

La difficile réforme foncière au Lesotho est un article écrit en 1986 par I.-V. Mashinini dans le magazine Politique africaine. Il est frappant par le fait qu’il reste d’actualité, par son à-propos et sa précision dans l’analyse de la situation agricole africaine et dans la position des problèmes.

La difficile réforme foncière au Lesotho est un article écrit en 1986 par I.-V. Mashinini dans le magazine Politique africaine. Il est frappant par le fait qu’il reste d’actualité, par son à-propos et sa précision dans l’analyse de la situation agricole africaine et dans la position des problèmes.