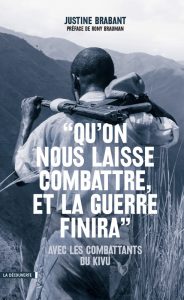

Dans son livre “Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira”, Justine Brabant interroge les combattants d’un conflit qui n’en finit pas à l’est de la République Démocratique du Congo. La journaliste et chercheuse ne veut rien excuser mais comprendre. Son texte est précieux car comme l’ont montré nombre d’historiens et d'anthropologues, il est extrêmement difficile de saisir la guerre à hauteur d’homme, tant les violences sont refoulées, dissimulées, exorcisées. Bien sûr, les chefs rebelles qui s’expriment dans son ouvrage se donnent le beau rôle. Celui de patriotes, qui ont tout fait pour éviter à leur pays les invasions de l’étranger. Mais leurs itinéraires sont passionnants et l’analyse qu’en tire Justine Brabant ouvre de nombreuses pistes sur lesquelles elle a accepté de revenir avec L’Afrique des Idées.

Dans son livre “Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira”, Justine Brabant interroge les combattants d’un conflit qui n’en finit pas à l’est de la République Démocratique du Congo. La journaliste et chercheuse ne veut rien excuser mais comprendre. Son texte est précieux car comme l’ont montré nombre d’historiens et d'anthropologues, il est extrêmement difficile de saisir la guerre à hauteur d’homme, tant les violences sont refoulées, dissimulées, exorcisées. Bien sûr, les chefs rebelles qui s’expriment dans son ouvrage se donnent le beau rôle. Celui de patriotes, qui ont tout fait pour éviter à leur pays les invasions de l’étranger. Mais leurs itinéraires sont passionnants et l’analyse qu’en tire Justine Brabant ouvre de nombreuses pistes sur lesquelles elle a accepté de revenir avec L’Afrique des Idées.

La RDC, ni en guerre, ni en paix

L’Est de la RDC est aujourd’hui dans cette situation paradoxale où il n’est ni tout à fait en guerre ni tout à fait en paix, malgré la transition politique de 2003 qui a mis fin officiellement à la deuxième guerre du Congo. Justine Brabant explique qu’il n’y a plus de guerre de position ou de conquête comme celle qui a permis en 1996 à Laurent-Désiré Kabila d’aller jusqu’à Kinshasa depuis l’est pour s’emparer du pouvoir. Mais il reste aujourd’hui “des îlots de pouvoir contrôlés par une myriade de groupes armés, avec des accrochages très réguliers et parfois meurtriers”. La journaliste parle “d’états de guerre” ou “d’états de violence”, un concept utilisé par le philosophe Frédéric Gros pour désigner ces formes inédites de conflits de longue durée qui échappent au cadre de la guerre classique.

Fin 2015, le Groupe d’études sur le Congo a répertorié et cartographié soixante-dix groupes armés encore actifs dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. “Un groupe armé c’est un chef, un groupe de combattants qui va d’une dizaine à plusieurs centaines de membres, une identification et une revendication en tant que groupe”, explique Christoph Vogel, l’un des auteurs de cette enquête. Chercheur à l’Université de Zurich, il conteste la terminologie “post-conflit” utilisée notamment dans les milieux diplomatiques pour définir la situation en RDC. Lui parle d’une alternance entre conflit de basse intensité et vagues de violences, une situation qui plonge les civils dans une insécurité permanente aussi bien réelle que perçue. Elle les empêche de faire des projets de long terme sur le plan personnel et professionnel, ce qui contribue in fine à la perpétuation de l’instabilité dans la région. Pour Justine Brabant, le Congo n’a “jamais été en paix depuis vingt ans”.

Pas une simple guerre de minerais

Cette guerre est “mal regardée”, dénonce également la journaliste. La dimension politique du conflit est souvent escamotée. Il est présenté comme une simple lutte pour l'appropriation des ressources minières de la région, entre mercenaires assoiffés de sang et d’argent. Ces minerais comme le coltan sont bien sûr “des facteurs de perpétuation du conflit”, mais “ils n’en sont pas le déclencheur sinon tous les pays qui en regorgent seraient en guerre”, insiste-t-elle. Même appréciation de Christoph Vogel qui souligne que l’exploitation artisanale des ressources minières commence avant la guerre, au milieu des années 1980, quand le Maréchal Mobutu la légalise dans un contexte de grave crise économique.

Selon Vogel, il est d’ailleurs quasiment impossible de trouver des mouvements rebelles dont la création procède directement d’une stratégie d'accaparement des ressources, à de rares exceptions près, comme le groupe NDC du chef rebelle Shéka, un ancien négociant en minerais. En général, les richesses du sous-sol congolais sont une source avec d’autres de refinancement des opérations militaires, alors que l’économie locale a été profondément déstabilisée. L’agriculture notamment, qui jouait un rôle fondamental dans la région, devient extrêmement difficile dans un contexte de conflit. Les populations sont contraintes de se tourner vers des activités mobiles et de court terme, délocalisables dès que les combats reprennent, comme l'exploitation artisanale des mines… La relation de causalité minerais-guerre est donc inversée.

Plus pertinente, la grille de lecture politique s’articule autour de deux axes. Le rapport de l’est de la RDC avec le pouvoir central d’une part, et de l’autre, les rivalités entre États au niveau régional, avec comme point de départ la tension entre le Congo et le Rwanda après le génocide rwandais de 1994. Car c’est un des facteurs fondamentaux du déclenchement de la guerre à partir de 1996. Le Rwanda, qui considère que l’est de la RDC accueille sciemment d’anciens génocidaires, pilote des opérations dans la région, aussitôt interprétées par les Congolais comme des invasions. Puis des groupes armés se forment, soutenus un temps par Kinshasa car ils jouent le rôle d’une armée de substitution face aux velléités rwandaises. Avant que les tensions ne reprennent entre ces groupes armés et le pouvoir central congolais…

Armée et rebelles, les mots piégés

Justine Brabant pousse aussi à repenser la dualité factice entre militaires et rebelles, en insistant sur les allers-retours permanents entre armée et groupes dissidents.“Pour rencontrer des chefs insurgés, il m’est arrivé fréquemment de passer par leurs anciens camarades du maquis qui sont dans l’armée congolaise, en allant très officiellement faire une demande à l’état-major provincial”, témoigne-t-elle. Ces frontières poreuses s’expliquent par la relation ambiguë entre les groupes armés et Kinshasa qui, on l’a vu, est passée du soutien tacite à la défiance envers ces mouvements. Mais aussi par le mécanisme mis en place pour tenter de rétablir la paix: un système d'intégration des anciens rebelles à l’armée. Le processus crée son lot de frustration et de jalousie. Certains héritent d’un grade plus ou moins factice, sans le poste stratégique et la rémunération qui vont avec… De quoi reprendre le maquis en attendant mieux.

La journaliste prend l’exemple d’un chef rebelle, qui paraît plutôt favorable à une intégration dans l’armée, mais exige une bien meilleure proposition du gouvernement. Dans l’intervalle, il reste dans le maquis et “envoie quand même de temps en temps une petite roquette sur les positions militaires congolaises…” La stratégie du gouvernement a toutefois évolué depuis deux ans, remarque Christoph Vogel. Les autorités, par crainte d’une fragmentation de l’armée, ont stoppé cette dynamique de récompenses en échange de l’arrêt des combats. Mais comme sa collègue française, le chercheur allemand constate lui aussi sur le terrain qu’il n’y a pas nécessairement d’animosité entre armée et groupes rebelles, avec même parfois une forme de respect pour les engagements “patriotes” ou le courage des uns et des autres.

Des générations dans la guerre

L’autre intérêt du livre est d’aller à la rencontre de plusieurs générations de combattants. Par sa durée, le conflit a sa logique propre et plonge la région dans un cycle de violences où les dimensions politiques et personnelles se mêlent. Parmi les personnages centraux du livre, on trouve ainsi Mzee (vieux en swahili) Zabuloni et son fils Fujo qui à son tour a pris le maquis. “Il faut mesurer ce qu’une guerre qui dure vingt ans génère de rancœurs et de désirs de vengeance. Fujo a vu sept de ses frères mourir à la guerre”, témoigne Justine Brabant. Après vingt ans de conflits, deux voire trois générations ont été socialisées dans cet univers de combat. Il leur devient difficile d’expliciter les causes originelles de la guerre.

“Les idéologies de départ des groupes rebelles Mayi Mayi sont plus lointaines. Les repères se brouillent et se superposent aux biographies personnelles”, abonde Christoph Vogel. Disparaissent aussi des chefs emblématiques ou des autorités coutumières qui avaient un ascendant sur leurs troupes et jouaient un rôle de référence pour des combattants dont les revendications se fragmentent. Justine Brabant décrit Mzee Zabuloni comme l’emblème d’une génération qui, en 1996, a eu l’impression de faire face à une série d’invasions rwandaises contre lesquelles il fallait se battre. Son fils appartient lui à une génération “probablement plus consciente de ce que la guerre peut apporter en termes de reconnaissances sociales ou de postes politiques et militaires à la suite d’accords de paix. Ca ne veut pas dire que cette génération soit plus cynique ou plus opportuniste, mais simplement que ce sont des gens qui ont grandi avec la guerre, la connaissent bien, et qui savent ce qu’elle peut apporter dans une vie”.

Comment parler du conflit ?

La guerre du Congo est complexe, avec au plus fort des combats près de dix pays africains impliqués et plusieurs dizaines de groupes armés. Son traitement médiatique est épisodique et les connaissances du grand public très parcellaires. Pour autant, cette guerre n’est pas oubliée, affirme Justine Brabant. Au début des années 2000, elle a été plus suivie que les guerres civiles du Libéria, estime-t-elle. Plus de 200 ONG sont encore présentes sur le terrain et la MONUSCO, la plus vaste opération de maintien de la paix de l’ONU, est sur place avec un budget qui dépasse le milliard de dollars. Mais le conflit a été réduit à une sordide trilogie: minerais – enfants-soldats – viols, des thèmes à l’impact médiatique extrêmement fort et utilisés dans les campagnes humanitaires pour mobiliser des fonds.

Bien sûr, cette triade infernale a sa triste et douloureuse part de vérité. Mais elle a enfermé le conflit dans un cliché complètement figé de l’Afrique. En 2010, l’envoyée spéciale de l’ONU pour les violences faites aux femmes, la Suédoise Margot Wallström a même qualifié la RDC de “capitale mondiale du viol”. “Cette rhétorique est euro-centrée”, dénonce Christoph Vogel, “elle est stigmatisante et renvoie les Africains à une forme de sauvagerie, en oubliant par exemple que le viol pouvait aussi être une des armes de la domination coloniale”.

Ce discours a également des effets contre-productifs. Justine Brabant prend l’exemple des cas de fistules, une lésion des organes génitaux des femmes, qui peut être causée par des actes de violences sexuelles, mais aussi par un accouchement dans des conditions difficiles. Sur le terrain, certaines femmes qui souffrent de fistules sans avoir été violées sont amenées à se déclarer victimes de violences sexuelles pour pouvoir avoir accès aux soins et aux hôpitaux que les campagnes contre le viol financent. Dans le livre, des responsables d’ONG reconnaissent aussi gonfler leurs chiffres pour obtenir des fonds. Bien sûr, puisque le but est bien de trouver les moyens d’aider les populations civiles, on peut juger que ces situations ne sont finalement pas si graves, mais elles posent question.

Reste enfin le bilan de cette guerre. Il n’y a à ce jour aucune évaluation fiable du nombre de victimes de ce conflit. Il a probablement fait plusieurs millions de morts, estime Justine Brabant, qui conteste toutefois le chiffre de sept ou huit millions avancé par certains journalistes pour réveiller l’opinion publique. “C’est une extrapolation d’extrapolation. Cette querelle de chiffres c’est le résultat d’un système médiatique et politique où pour pouvoir mobiliser les gens, il faut être capable de chiffrer la souffrance”, regrette-t-elle. Cette guerre du Congo reste probablement la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale et l’un des conflits le plus terribles de notre époque. Cela devrait suffire à tout faire pour y mettre fin.

Adrien de Calan

Pour aller plus loin: “Qu’on nous laisse combattre et la guerre finira”, avec les combattants du Kivu, Justine Brabant, Ed. La Découverte.

Le 29 novembre, le peuple du Burkina Faso s’est rendu aux urnes pour élire leur prochain président et leurs députés. Roch Marc Christian Kaboré du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) a été officiellement déclaré

Le 29 novembre, le peuple du Burkina Faso s’est rendu aux urnes pour élire leur prochain président et leurs députés. Roch Marc Christian Kaboré du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) a été officiellement déclaré