Les révoltes qui ont traversé le monde arabe ont placé au cœur de l’actualité la jeunesse ayant soif de changement. Au Maroc comme en Algérie, l’atmosphère est plutôt celle du status quo et du maintien bricolé de structures peu démocratiques. Mais la jeunesse, et à travers elle l’exigence d’une éducation de qualité, remet le dossier éducatif sur la table.

Les révoltes qui ont traversé le monde arabe ont placé au cœur de l’actualité la jeunesse ayant soif de changement. Au Maroc comme en Algérie, l’atmosphère est plutôt celle du status quo et du maintien bricolé de structures peu démocratiques. Mais la jeunesse, et à travers elle l’exigence d’une éducation de qualité, remet le dossier éducatif sur la table.

Discours du roi du Maroc : une ode à l’éducation

« De l’éducation de son peuple dépend le destin d’un pays » c’est en ces termes que s’exprimait au XIXe siècle le premier ministre britannique Benjamin Disraéli. Partant du même constat et exprimant un intérêt manifeste pour la réforme de l’éducation, le roi du Maroc Mohammed VI s’est adressé lundi à la nation dans un discours insistant sur le secteur éducatif et la jeunesse marocaine à l’occasion du 59e anniversaire de la « Révolution du Roi et du peuple ».

C’est dans sa position confortable de souverain non-responsable devant le peuple -contrairement au gouvernement contre lequel se cristallisent les impatiences et mécontentements-, que Mohammed VI s’est essayé à une reconnaissance lucide des obstacles du système éducatif marocain et de la nécessité d’atteindre au plus vite les objectifs fixés en matière de modernisation de l’éducation nationale.

« […] Il est donc impératif de se pencher avec sérieux et résolution sur ce système que nous plaçons, d’ailleurs, en tête de nos priorités nationales. Car ce système, qui nous interpelle aujourd’hui, se doit non seulement d’assurer l’accès égal et équitable à l’école et à l’université pour tous nos enfants, mais également de leur garantir le droit à un enseignement de qualité, doté d’une forte attractivité et adapté à la vie qui les attend.

Par ailleurs, ce système doit également permettre aux jeunes d’affûter leurs talents, de valoriser leur créativité et de s’épanouir pleinement, pour qu’ils puissent remplir les obligations de citoyenneté qui sont les leurs, dans un climat de dignité et d’égalité des chances, et pour qu’ils apportent leur concours au développement économique, social et culturel du pays. C’est là, du reste, que réside le défi majeur du moment »[1] a-t-il expliqué.http://www.youtube.com/watch?v=pDRnk8yt0y4&feature=player_embedded

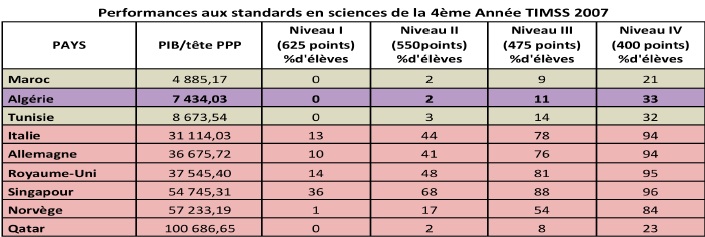

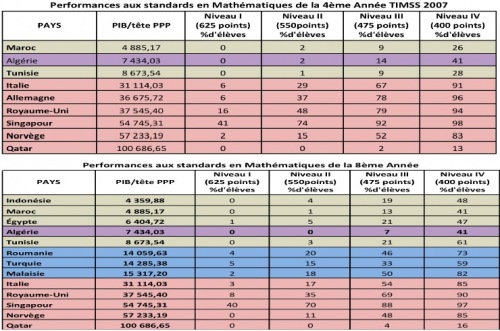

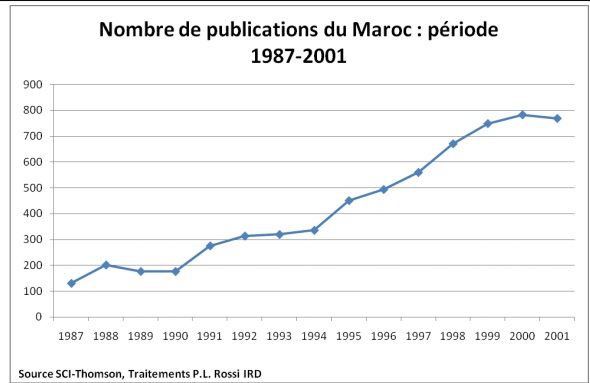

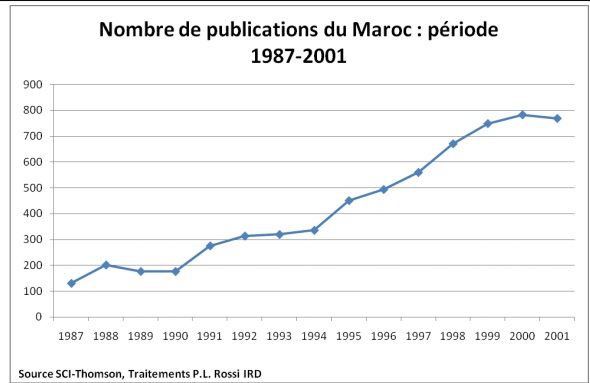

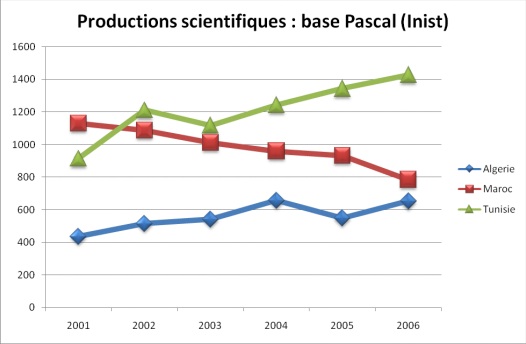

Le discours, bien qu’éclairé et soulignant avec pertinence l’urgence des défis en la matière, contraste cependant avec l’état déplorable du système éducatif en termes de qualité de l’enseignement et des résultats bien trop faibles des politiques menées. Quelques bons points sont tout de même à valoriser, notamment la hausse considérable de la production scientifique marocaine au cours des années 1990, avant d’amorcer une phase de déclin puis de légère reprise dans les années 2000.

Le désarroi des enseignants à l’image d’un système éducatif en difficulté

Le désarroi du corps enseignant et l’inquiétude répétée des étudiants –en plein cursus ou chômeurs- témoignent des failles structurelles indéniables de l’éducation nationale marocaine. Les syndicats d’enseignants font d’ailleurs partie des noyaux actifs de la société civile portant, au Maroc comme en Algérie par exemple, les préoccupations des acteurs de l’éducation lors des manifestations et sit-in.

L’entrée en poste du nouveau gouvernement marocain avait certainement suscité de grandes attentes envers le ministre de l’éducation dans la conduite tant espérée d’une réforme effective et planifiée du secteur. Un élan de contestation et d’appel au débat national a de nouveau touché le secteur éducatif au cours des derniers mois avec l’observation d’une grève générale des enseignants le 1er mars 2012 à l’appel de l’union des syndicats autonomes du Maroc (USAM) pour dénoncer l’absence d’une vision claire[2] entreprise par le ministre Mohamed El Ouafa.

L’appel à la prise de conscience et au débat national lancé par les jeunes générations

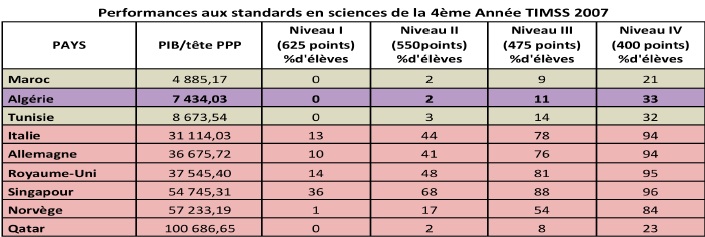

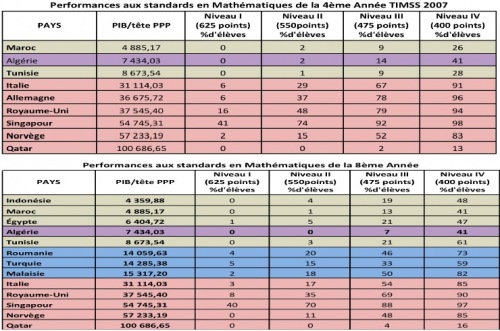

Au mois de juin 2012, les réseaux sociaux maghrébins déploraient à leur tour l’état de leur éducation nationale : le hashtag des internautes marocains #EducMA ou encore l’opération algérienne sur Twitter #BenbouzidDégage (Ministre de l’éducation algérien). Ces actions sur la toile faisaient écho aux grèves et manifestations organisées par des lycéens et étudiants en Algérie et au Maroc. Le 6 août 2012, l’Union des Étudiants pour le Changement du Système éducatif (UECSE) appelait quant à elle à la mobilisation de l’ensemble des étudiants du royaume chérifien dans le but « d’inciter la société civile marocaine et la scène politique à ouvrir un débat national sur les mesures à prendre pour la réforme du système ». Dans les quatre coins du pays, ces jeunes entendaient protester contre « les seuils exorbitants demandés pour passer les concours des écoles supérieures au Maroc » et les « atteintes au principe de gratuité dans les facultés », et défendre avec ferveur « le principe du droit à l’éducation ». Leur communiqué évoquait la problématique de l’allocation des fonds dédiés à l’éducation tout en revenant sur l’urgence de la réforme et les classements internationaux reléguant le système éducatif marocain en bas du tableau.

Le critère quantitatif au mépris de la qualité de l’enseignement marocain

Le roi Mohammed VI a affirmé à maintes reprises avoir placé l’éducation au sommet des priorités nationales. La commission spéciale de l’éducation et de la formation (Cosef) qui avait pilotée diverses réformes de l’éducation n’avait pas réussi au cours des années 2000 à atteindre les objectifs fixés. La désillusion était patente et les résultats bien en deçà des espérances[3]. Cette même instance se verra confier la mise en œuvre de la fameuse « Charte Nationale d’éducation et de formation » annoncée en 2009 après l’échec partiel des précédentes politiques.

Ce « grand projet de modernisation » se fixait théoriquement trois objectifs ambitieux : 1) la généralisation de l’enseignement et l’amélioration de sa qualité ; 2) la réalisation d’une cohérence structurelle -intégration interne et intégration à l’environnement socioéconomique- et enfin 3) la modernisation des méthodes de gestion et de pilotage du système.

Mais au-delà des effets d’annonce, qu’en est-il concrètement ? Des progrès quantitatifs ont certes permis un certain élargissement de la scolarisation, mais les autorités ont dû se résoudre à la mise en œuvre d’un Programme d’Urgence (2009-2012) face à la persistance et voire la recrudescence des mauvaises performances : taux de redoublement/déperdition à tous les niveaux de scolarité ; inadéquation entre les formations et le marché du travail (chômage des diplômés) ; ou encore très faible niveau des savoirs de base. De même, les sous-effectifs d’enseignants dans le primaire et secondaire touchent également l’université tandis que le déficit financier de l’enseignement supérieur peine à se résorber.

Source : NABNI, www.nabni.org

Le fleurissement de l’enseignement privé y compris dans le supérieur -encouragé de ses vœux par l’Etat- n’a pu remplir sa mission que partiellement, se heurtant aux disparités socio-économiques et géographiques et à l’inégalité des chances et moyens de poursuivre un enseignement de qualité. Ce décalage déconcertant entre les politiques annoncées, et le surplace de l’éducation marocaine a été souligné à de multiples reprises et notamment en 2009 lorsque l’UNESCO avait classé le Maroc parmi les pays se trouvant dans l’impossibilité « d’atteindre les objectifs fixés à horizon 2015 » compte tenu de la faible qualité des services éducatifs ; du taux d’analphabétisme encore important; et du coût élevé de l’éducation. Un autre chantier urgent mais négligé est celui de la mise en place de nouvelles méthodes pédagogiques – et donc d’une autre formation des enseignants-.

Algérie/Maroc – dépenses faramineuses, résultats médiocres : “échec voulu” ou mauvaise gestion?

Un même constat aberrant permet de comparer -en dépit des spécificités propres à chacun- l’Algérie et le Maroc : la courbe inversée entre une hausse exponentielle des dépenses de l’Etat dans le domaine de l’éducation et les minces résultats en termes de performance, modernisation et pilotage stratégique du secteur[4].

Certains s’interrogent : s’agit-il d’un « échec voulu » ou le syndrome de la mauvaise gestion des réformes ? Les citoyens sensibles aux discours ambitieux sont vite désillusionnés par la réalité d’une éducation bien éloignée des paroles printanières annonçant l’instauration imminente de « l’école de demain ». Une internaute marocaine commentait avec amertume sur Facebook le dernier discours du roi « des experts compétents ont réalisé les constats et analyses nécessaires, ont rédigé des rapports proposant des solutions aux problèmes et leur procédure de mise en œuvre. Mais l’éducation n’a jamais été la priorité au Maroc.…je vous laisse deviner pourquoi ».

Cette remarque renvoie à la croyance assez répandue qu’il existe une volonté étatique de « non-développement de l’éducation » capable de contenir les germes de l’esprit critique et donc de la contestation de l’ordre établi. Le jeu subtil des régimes algérien et marocain consisterait donc à maintenir une certaine ignorance et des méthodes d’enseignement abrutissantes couplées aux médias officiels manipulateurs et favorisant l’apolitisation de la société. Mais l’objectif d’un réel développement économique et social ne peut se passer d’une réforme éducative, soulignant l’existence d’un dilemme infernal pour les autorités.

L’Algérie et le Maroc ont connu des trajectoires très différentes en matière d’éducation, la première ayant initialement mis en place un modèle de type socialiste de scolarisation massive et gratuite permettant dans un premier temps la réduction drastique du taux d’analphabétisme. Mais aujourd’hui, les deux pays se retrouvent dans une situation comparable –avec des spécificités propres- de stagnation pesante ; des bilans qualitatifs assez médiocres (redoublements/déscolarisation/chômage des diplômés) compte tenu des dépenses pharamineuses. L’Algérie a doublé ses dépenses consacrées à l’éducation entre 2000 et 2006 (passant de 224 milliards de dinars à 439 milliards)[5] tandis que l’effort financier du Maroc dans le secteur éducatif représente 5,4% du PIB en 2009 et 25% du budget de l’Etat. Si l’Algérie n’a pas encore entrepris une évaluation des politiques mises en place, le Maroc semble davantage se soucier du devenir de l’éducation nationale et miser sur la recherche et la formation de l’élite.

Le système éducatif marocain doit se poser le défi urgent de l’accès à l’éducation de base, encore très inéquitable et incomplet, les zones rurales se trouvant dans une situation d’exclusion partielle. Les plus vulnérables restent encore en dehors du cycle primaire, tandis que l’enseignement collégial n’est guère généralisé en milieu rural comme le souligne ce rapport de l’UNESCO. Rappelons aussi que près de 40% des marocains âgés de 10 ans et plus sont toujours analphabètes, ce taux atteignant 60% en milieu rural et près de 75% chez les femmes.

(Source de l’étude : http://www.estime.ird.fr/IMG/pdf/Rossi-Waast-Academie_Hassan2-SP2008.pdf)

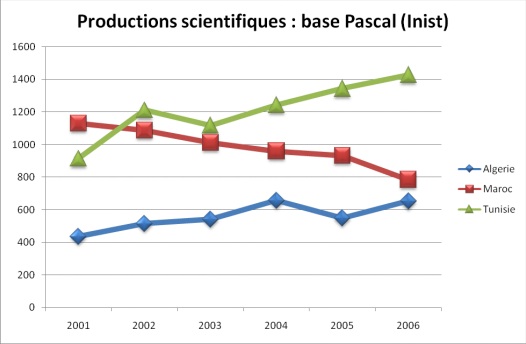

Autre fait notable, le taux de scolarisation au niveau universitaire demeure faible au Maroc -seulement 11%- et a connu peu d’évolution au cours des dernières années (à titre de comparaison il était de 37,6% en 2009/2010 en Tunisie). De son côté, l’Algérie affiche de meilleures performances en termes de taux de scolarisation universitaire mais se place loin derrière le Maroc et la Tunisie en termes de production scientifique – deux fois moins importante que celle du Maroc, et 1,5 fois moins que celle de la Tunisie-, la production scientifique étant de fait révélatrice du rayonnement universitaire et scientifique d’un pays et de l’exploitation de son potentiel de recherche et d’innovation.

(Source de l’étude : http://www.estime.ird.fr/IMG/pdf/Rossi-Waast-Academie_Hassan2-SP2008.pdf)

Le Maroc s’est démarqué positivement par sa production scientifique, ayant même été l’un des premiers pays méditerranéens à porter une attention détaillée à ses résultats de recherche comme le souligne cette analyse intéressante. Au cours des années 1990, le Maroc a enregistré une hausse considérable de sa production scientifique le hissant au 3e rang en Afrique, avant de voir cette progression ralentir depuis les années 2000. Parallèlement à ce déclin marocain, l’Algérie et la Tunisie surtout ont connu une phase de progression. A titre de comparaison, on peut noter que la démarche marocaine diffère -au moins dans la forme- significativement de celle de l’Etat algérien : alors que l’Algérie –otage de sa bureaucratie- se maintient dans une posture de déni et de gaspillage des fonds sans se soucier des résultats, le Maroc a souhaité une « évaluation externe de son système de recherche » entre 2001 et 2003. Cette initiative a permis à de grands scientifiques européens de constater le potentiel de chercheurs que concentre le Maroc et la « croisée des chemins » qui caractérisait à ce moment là la recherche marocaine nécessitant de fait une nouvelle dynamique.

L’incohérence linguistique et la formation des élites

La révision constitutionnelle marocaine a reconnu le tamazight (berbère) langue officielle mais sans aborder en profondeur la question linguistique. Lorsque l’on parle de l’éducation au Maghreb -cette « boussole de la vie »- comment ne pas aborder les incohérences entre politiques d’arabisation, élitisme francophone et revendications berbères? C’est un défi de taille qui se pose tant pour le Maroc que pour l’Algérie, des pays dans lesquels il est urgent de repenser le processus d’apprentissage des langues et de développer une cohérence entre la langue des disciplines enseignées et la langue pratiquée dans tel ou tel secteur économique.

Mais cette problématique est intimement liée à la production des élites et à l’enseignement français au Maroc. Charles-André Julien, éminent historien spécialiste du Maghreb et premier doyen de la Faculté des Lettres à Rabat au lendemain de l’indépendance du pays, décrivait dès 1960 dans une lettre les risques que suscitaient les questions de langue et formation de l’élite marocaine:

« J’ai toujours été partisan de l’arabisation, mais de l’arabisation par le haut. Je crains que celle que l’on pratique dans la conjoncture présente ne fasse du Maroc en peu d’années un pays intellectuellement sous développé. Si les responsables ne s’en rendaient pas compte, on n’assisterait pas à ce fait paradoxal que pas un fonctionnaire, sans parler des hauts dignitaires et même des Oulémas, n’envoie ses enfants dans des écoles marocaines. On prône la culture arabe, mais on se bat aux portes de la Mission pour obtenir des places dans des établissements français. Le résultat apparaîtra d’ici peu d’années, il y aura au Maroc deux classes sociales : celle des privilégiés qui auront bénéficié d’une culture occidentale donnée avec éclat et grâce ä laquelle ils occuperont les postes de commande et celle de la masse cantonnée dans les études d’arabe médiocrement organisées dans les conditions actuelles et qui les cantonneront dans les cadres subalternes. ».

Enfin, notons également que le Maroc et la Tunisie sont dotés de système de bourses d’études à l’étranger –certes dont l’accès est inéquitable- et de grandes écoles stimulant la formation d’une certaine élite économique et intellectuelle, qui au Maroc occupe souvent les principaux postes à responsabilité. L’Algérie a quant à elle a décidé de supprimer son système de bourses d’étude à l’étranger.

Absence de responsabilité politique à l’heure du bilan

La comparaison avec l’Algérie est éclairante sur les défis et blocages qu’ont en commun les deux voisins. L’Algérie est dotée d’un système éducatif à l’image de ses autres secteurs au grand dam des nouvelles générations: mal géré, non-coordonné, martelé à coup de « réformes » cosmétiques sans capacité de pilotage satisfaisante, sans évaluation, et victime d’un gouvernement considérant à tort que la simple injection de dinars produira par miracle excellence, créativité et qualité de l’enseignement.

Les nouvelles générations paient des deux côtés de la frontière toujours fermée le prix fort de la négligence des autorités, et cette destruction irresponsable de potentiels et ressources humaines est un drame maghrébin menaçant un développement économique et social durable mais également la démocratisation des esprits et l’essor intellectuel. Le ministre algérien de l’éducation en poste depuis 20 ans est l’incarnation de ce mal incurable : des responsables politiques qui ne rendent pas compte de leur échec et s’absoudent éternellement –parfois insolemment- de toute responsabilité ; des politiques mal évaluées ; et des générations sacrifiées. En 2012, aucun pays ne peut se « contenter » d’une simple diminution de son taux d’analphabétisme.

L’unique perspective de changement est l’ouverture d’un débat national sur la qualité de l’éducation qui doit être impérativement investi par la société civile pour forcer l’engagement d’une réforme urgente et structurelle du secteur.

Mélissa Rahmouni peut être contactée à melissa.rahmouni@arabsthink.com.

Article initialement publié sur le site de notre partenaire ArabsThink.

Un millier d'hommes. C'est l'ensemble des effectifs dont dispose al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), qui représente pourtant un facteur majeur de déstabilisation de l'espace saharien, et depuis 2012, un acteur incontournable du conflit au Nord-Mali. Comment AQMI se retrouve-t-elle à peser de tout son poids dans l'équation malienne alors qu'il s'agit d'une organisation djihadiste par essence algérienne ?

Un millier d'hommes. C'est l'ensemble des effectifs dont dispose al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), qui représente pourtant un facteur majeur de déstabilisation de l'espace saharien, et depuis 2012, un acteur incontournable du conflit au Nord-Mali. Comment AQMI se retrouve-t-elle à peser de tout son poids dans l'équation malienne alors qu'il s'agit d'une organisation djihadiste par essence algérienne ?

Malgré un état de santé chancelant, le Président algérien, très affaibli, n’a pas hésité à se porter candidat à sa propre succession. L’élection présidentielle du 17 avril 2014, dépourvue de tout suspense, paraissait comme une simple formalité car le candidat Abdelaziz Bouteflika était assuré de l’emporter.

Malgré un état de santé chancelant, le Président algérien, très affaibli, n’a pas hésité à se porter candidat à sa propre succession. L’élection présidentielle du 17 avril 2014, dépourvue de tout suspense, paraissait comme une simple formalité car le candidat Abdelaziz Bouteflika était assuré de l’emporter.

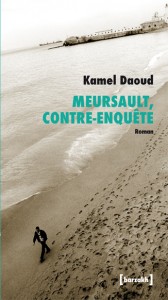

Meursault, contre-enquête1 est un roman de l’Algérien Kamel Daoud sorti en octobre 2013. Roman qui vient rappeler la formule de Robbe-Grillet selon laquelle « l’œuvre d’art, comme le monde, est une forme vivante ». Forme vivante, donc informe, mutante, insaisissable et inclassable. Cela va à juste titre au narrateur de ce roman : Haroun

Meursault, contre-enquête1 est un roman de l’Algérien Kamel Daoud sorti en octobre 2013. Roman qui vient rappeler la formule de Robbe-Grillet selon laquelle « l’œuvre d’art, comme le monde, est une forme vivante ». Forme vivante, donc informe, mutante, insaisissable et inclassable. Cela va à juste titre au narrateur de ce roman : Haroun

Occuper l’espace public en Algérie ? Cette idée demeure inconcevable pour le régime algérien. Depuis la signature par l’ex-chef du gouvernement, Ali Benflis, le 18 juin 2001, d’un arrêté interdisant les marches à Alger, l’appareil répressif est déployé en vue de mater toute activité organisée dans la rue. Les organisations qui tentent de manifester ou qui essayent d’observer des rassemblements dans la capitale, voient leurs militants arrêtés, embarqués à bord de fourgons de police et incarcérés dans les cellules de commissariats. Le scénario se perpétue depuis une décennie avec son lot multiforme de violations des libertés.

Occuper l’espace public en Algérie ? Cette idée demeure inconcevable pour le régime algérien. Depuis la signature par l’ex-chef du gouvernement, Ali Benflis, le 18 juin 2001, d’un arrêté interdisant les marches à Alger, l’appareil répressif est déployé en vue de mater toute activité organisée dans la rue. Les organisations qui tentent de manifester ou qui essayent d’observer des rassemblements dans la capitale, voient leurs militants arrêtés, embarqués à bord de fourgons de police et incarcérés dans les cellules de commissariats. Le scénario se perpétue depuis une décennie avec son lot multiforme de violations des libertés.