Mina lives in Sahuyé, 70 km away from Abidjan. Since 2008, she has used a mobile money account which she uses to send money to her aunt in Ouagadougou and to save a few bucks each month. Along with 100 million other people, Mina is now able to have access to basic financial services, which she did not have before. To what extent do FinTechs allow financial inclusion on the continent? Do they indeed offer financial services to all, from the Cape to Algier, from Dinga in Central African Republic and to Gondere in Ethiopia?. FinTechs are not a unique and global solution for Africa – it would be reductive to say that they are. They nevertheless offer a relevant response to daily challenges, as well as innovations that change profoundly the global financial ecosystem.

Mina lives in Sahuyé, 70 km away from Abidjan. Since 2008, she has used a mobile money account which she uses to send money to her aunt in Ouagadougou and to save a few bucks each month. Along with 100 million other people, Mina is now able to have access to basic financial services, which she did not have before. To what extent do FinTechs allow financial inclusion on the continent? Do they indeed offer financial services to all, from the Cape to Algier, from Dinga in Central African Republic and to Gondere in Ethiopia?. FinTechs are not a unique and global solution for Africa – it would be reductive to say that they are. They nevertheless offer a relevant response to daily challenges, as well as innovations that change profoundly the global financial ecosystem.

The singular breakthrough of FinTechs in Africa

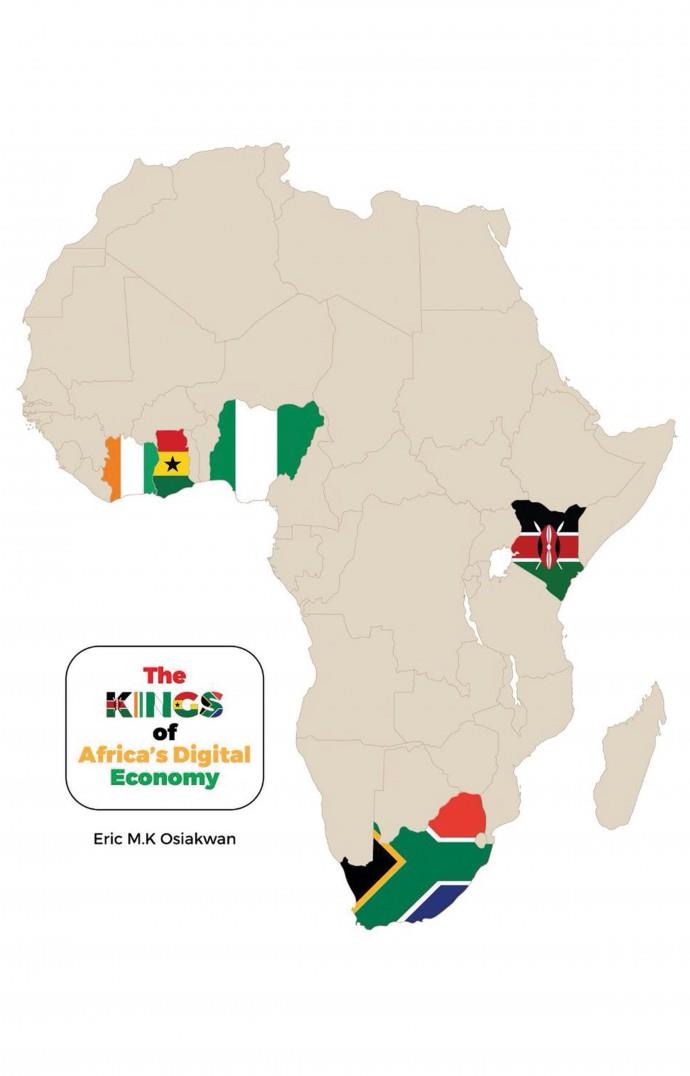

Africa positions itself as new territory for financial services. Africa is one of, if not the only continent to have leaped directly to dematerialized financial services, without having to go neither through permanent agencies nor through large-scale landlines. This particularity can be explained through unpropitious access to the classic financial offer. Formal services are provided by agencies concentrated in urban areas, while the rural areas represent 2/3 of the African population and with high interest rates and commissions (around 10.07% in the ECOWAS region for example), one can then easily explain why people resort to inexpensive financial technologies.

This has then promoted a wider financial inclusion by granting access to basic financial services to a larger number of people and to marginalized communities. While the percentage of unbanked populations is 66% in Africa, with noticeable differences between countries, A resort to FinTechs is bringing about major change with 12% of Africans being able to access to financial services via FinTechs.However, it is clear that mobile money is only a solution among many others that are available to solve the problem. There are also money transfers, banking services, investment and wealth management operations, etc. This diversity is reflected in the diversity of African markets themselves, of their maturity and their needs. If some options, especially mobile money, are indeed fruitful in one country they may not make sense in another where a more or less sophisticated option would be more useful. Furthermore, some countries' profiles facilitate the deployment of one solution, where elsewhere the same solution would only respond partially or even not at all to increasing access to financial services. M'Pesa's success in Kenya, based on a demand-driven solution, has not been duplicated in Tanzania or Nigeria. These failures are linked to the diversity of ecosystems, highlighting the importance of adopting a plural approach to financial inclusion.

Challenges to FinTechs face and Solutions

Mobile Money today is the most developed and successful platform for financial inclusion in Africa. It positions itself as a gateway for a variety of services for its users. However, many issues must be solved to truly provide inclusive access, that is, financial service accessible to all, including those at the « bottom of the pyramid » Financial inclusion of people at the bottom of the pyramid remains indeed challenging, with or without FinTechs. This population, who live below the poverty line, carry out small operations, not above 2$ a day. Yet the agent-based model in the mobile banking system, whose revenue is 100% dependent on transactions, needs a certain total amount to become profitable. Considering 1$-operations conducted by an agent who spends monthly between 150 and 200$ and takes a percentage per transaction, the agent should register an amount of 20.000$ to get to the break-even point, which amounts to 2 transactions per minute, 8 hours a day, 7/7… Moreover, bragging about mobile penetration figures in Africa should not obliterate some realities. Mobile user rates in some African countries do not exceed 30% – on 100 people, only 30 in Burundi and 6 in Eritrea use a mobile phone. Digital data are also coming short. According to the telecoms company Tigo, only 20% of its clients / customers throughout the continent use data. Even if innovative financial services are multiplying, access to basic services is not yet guaranteed on the continent.

Other challenges remain to be overcome in order to increase FinTechs ‘ coverage and ensure equal access to all, such as interoperability, which hinders domestic and international money transfers and efforts regarding financial education and awareness. While Rwanda can be cited as an example in terms of financial education, other countries like Nigeria do not promote FinTechs culture. For example, the Rwandan government has supported the implementation of digital platforms for basic services (Irembo) : payment for electricity bills, administrative procedures, etc. On the contrary, the economy in Nigeria is mostly based on liquidity with street agents, called Esusu or Ajo, operating day-to-day informally.

FinTechs potential provide a visionary ambition for Africa

If these limits / boundaries must be solved, the development of FinTechs paved the way for major progress towards financial inclusion. Financial inclusion is not limited to payments nonetheless. This « frugal innovation » deploys a wide range of financial services made accessible to most. Among the proposed services, there are of course the classic banking services, offering the possibility to those excluded from the banking system to take out a loan (as with Aire or Kreditech), insurance and micro insurance, investment, payment and online transfer services. Startups like Afrimarket, Azim or Mergims facilitate money or goods transfers safely at reduced rates. WeCashup and Dopay offer the possibility to pay online and/or get paid electronically, without any risk of corruption or security breach.

Moreover, these services not only increase financial inclusion, but also increase social inclusion with products facilitating access to basic services in health and education. For example, the Senegalese FinTech Bouquet Santé relies on the diaspora to solve some deficiencies in the national health system.These initiatives are supported by a range of elements facilitating the deployment of digital solutions. First, the simplicity of the technology most frequently used, the USSD, as well as the dynamism of this sector which constantly offers innovations improving this technology and new applications. Second, the low cost of mobile phones, which promotes an easy and increasing penetration. Third, the ability to set up an extended distribution network, even in rural areas, throughout an agent-based system for mobile money. Finally, the increasing trend for players to seize this opportunity and to develop partnerships (between operators, banks, cooperatives, microfinance institutions) and facilitate the growth of their services with an effort in training and raising awareness.

So far, FinTechs have achieved a lot in increasing access to financial services. Today, the coverage of mobile money services in Africa exceeds 80%. In Kenya, access to banking services has increased by 58% since 2007, the year when the national unicorn M'Pesa was launched. It is undeniable that access to basic services has been reinforced on the continent with 15.4% of the total value of transactions in 2014 regarding bill payments and trade transactions.The growing access and participation in the financial system is not an end in itself, but a means to an end. They offer major direct and indirect advantages. At the heart of the system, they allow to reduce costs for trans-border funds transfers and for financial services by 80-90%, allowing companies to offer their services to low-income customers while securing their profitability. For users, they decrease the insecurity that goes with cash and provide the possibility to smooth their consumption, to manage risks linked to financial shocks by saving money, and step by step / little by little, to invest in education and health. For companies, facilitating access to credit by creating credit history allows them to grow and create jobs.

Last but not least, the growing interoperability and openness promoted by African regional integration offer exciting perspectives. Beyond mobile money, the bitcoin and block chains are a work in progress in Africa; some dare say that they could bear a revolution, the Impala Revolution. The block chain, which allows for the establishment of credit history, to check and/or create a basic financial identity may even be the next innovative leverage for financial inclusion and a tool for Africa to pioneer FinTechs at global level. To conclude, the possibility of providing larger access to financial services implies proposing tailored solutions covering the full range of needs on the continent, even adopting a local perspective because what is true in the capital city is not true anymore in a village. As a result, it is key not to believe in a single model capable of solving Africa's challenges as a single and homogenous entity. Finally, the key issue is to maintain the entrepreneurial vitality that can be observed for now in the FinTech sector.

Translated by:

Manon Richert

Racine Demba, membre de Terangaweb – L'Afrique des Idées, a récemment rencontré les responsables du Synapse Center, une organisation basée à Dakar qui accompagne les jeunes Sénégalais dans leurs projets d'entreprenariat. Résumé de leur entretien.

Racine Demba, membre de Terangaweb – L'Afrique des Idées, a récemment rencontré les responsables du Synapse Center, une organisation basée à Dakar qui accompagne les jeunes Sénégalais dans leurs projets d'entreprenariat. Résumé de leur entretien.

L’entrepreneuriat, un concept développé par l’économiste Joseph Schumpter en 1950 a de nos jours le vent en poupe sur le continent africain. Au lancement de sa tournée africaine portant sur le social business en 2006, Muhammad Yunus Professeur économiste et prix Nobel de la paix a déclaré que l’entreprenariat serait la clé du développement de l’Afrique.

L’entrepreneuriat, un concept développé par l’économiste Joseph Schumpter en 1950 a de nos jours le vent en poupe sur le continent africain. Au lancement de sa tournée africaine portant sur le social business en 2006, Muhammad Yunus Professeur économiste et prix Nobel de la paix a déclaré que l’entreprenariat serait la clé du développement de l’Afrique.