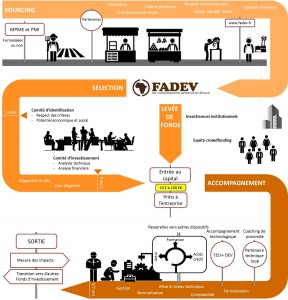

En Afrique de l’Ouest, entreprendre de manière ambitieuse n’est pas toujours aisé. L’éco-système permettant aux entrepreneurs de mettre en place leurs projets dans de bonnes conditions n’est pas toujours bien structuré et les porteurs de projet peuvent se sentir seuls et désemparés. Et pourtant, il existe bon nombre d’organisations dont la mission est de soutenir les entrepreneurs et favoriser la mise en place de leurs projets.

Comment identifient-ils les entrepreneurs ? Grâce à des compétitions ou des appels à projets. Voilà pourquoi ces concours sont bel et bien des opportunités pour les entrepreneurs que vous êtes !

L’exercice peut sembler long et fastidieux : certains concours demandent un lourd travail. Formulaires à remplir, vidéos à faire, business plan à rédiger, lettres de motivation à écrire,… Les exigences sont diverses et peuvent être chronophages. Et pourtant, elles représentent un réel intérêt pour les entrepreneurs. Dans le pire des cas, elles les obligent seulement à structurer et formaliser leurs idées. Dans le meilleur des cas, elles leur donnent accès à un large réseau de partenaires et à des financements. Elles sont également l’occasion de rencontrer une myriade d’entrepreneurs auxquels confronter ses idées, ses ambitions et ses difficultés. Un entrepreneur qui souffrait de solitude se retrouve désormais entouré d’une quantité impressionnante d’acteurs !

Qu’en pensent les entrepreneurs ? Retrouvons 4 entrepreneurs, accompagnés par La Fabrique à Ouagadougou.

Gérard NIYONDIKO – FASO SOAP – GIST Global Innovation Through Science & Technology

Gérard NIYONDIKO – FASO SOAP – GIST Global Innovation Through Science & Technology

- Quelles ont été les différentes étapes pour participer au GIST ?

Pour participer dans cette compétition il a fallu d'abord soumettre un « executive summary » du projet en remplissant un formulaire en ligne. Les projets ont ensuite été sélectionnés pour la demi-finale, et ont été remis en ligne pour être soumis aux votes des internautes. Les trente projets avec le plus de votes ont été retenus pour la finale et ont été invités à soumettre leurs plans d'affaires complets.

Enfin, les projets finalistes ont été invités à participer à un atelier sur l'entrepreneuriat et un coaching sur la présentation orale des projets, avant de présenter leur projet devant un jury international, à Kuala Lumpur en Malaisie.

- Qu’as-tu tiré de cette compétition ?

Je dirais beaucoup de chose mais en quelques mots j'ai eu une formation sur différentes facettes de l'entrepreneuriat lors de l’atelier de deux jours. La qualité de certains formateurs m'a beaucoup inspiré. J'ai également rencontré d'autres entrepreneurs et ai élargi mon réseau.

Enfin, le fait d'arriver en finale dans cette compétition a renforcé ma confiance en moi par rapport à mon projet.

- Une anecdote à nous raconter ? Un bon souvenir ?

Oui, certainement ! Lors de l'ouverture du sommet international de l'entrepreneuriat, dans la salle de conférence, sur l'écran géant, il y avait un mot qui apparaissait avec un son qui raisonnait derrière " We are entrepreneurs!" … répété plusieurs fois ! Ce mot continue à résonner toujours en moi, ça me donne de l'énergie d'avancer et de rien de lâcher même si c'est difficile !

Gildas Zodomé – BioPhytoCollines – Concours de BP de la Banque Islamique de Développement

Gildas Zodomé – BioPhytoCollines – Concours de BP de la Banque Islamique de Développement

- Quelles ont été les différentes étapes pour participer au BP ?

Le concours de BP de la BID est effectué en deux étapes : après soumission, une pré-sélection des 10 meilleurs BP dans la catégorie « idée » et également 10 autres dans la catégorie « croissance ». La deuxième étape est la présentation et défense des BP devant un groupe de jury. Cette étape a lieu à Casablanca où les trois meilleurs de chaque catégorie ont été primés.

- Qu’as-tu tiré de cette compétition ?

Cette compétition a donné de la valeur à mon entreprise. La BID est un organisme connu de tous. Le trophée reçu de cette structure de renommée montre la qualité de notre projet. Partout où nous présentons ce trophée, nous sommes respectés et bien écoutés. Pour que certaines autorités de mon pays me reçoivent enfin en audience, il a fallu que j’annonce que j’étais vainqueur de ce prestigieux trophée. Il est devenu mon ‘‘passeport’’.

En plus, les 25 000 dollars reçus ont changé l’image de mon entreprise. Elle est devenue plus visible et plus convaincante. Mon personnel est plus rassuré !!!

De manière générale, les compétitions de création d’entreprise ont d’importants intérêts pour nous, promoteurs, surtout nous qui sommes des débutants. En Afrique particulièrement au Bénin, il est très difficile pour une Start Up de bénéficier d’un financement d’une structure de crédit, d’un investisseur ou même d’un parent. Le moyen le plus simple et le plus rapide qui permet aujourd’hui de financer les Start Up c’est la compétition de création d’entreprise. On y gagne beaucoup, non seulement des moyens financiers gratuits, mais aussi des connaissances techniques utiles pour développer son entreprise à zéro franc.

Personnellement, les compétitions m’ont apporté beaucoup : un encadrement de qualité qui m’a permis d’avoir mon business plan, des notions pratiques pour mieux gérer mon entreprise, j’ai eu beaucoup de relations d’affaires et des opportunités, j’ai fait des découvertes.

- Une anecdote à nous raconter ? Un bon souvenir ?

Cette compétition m’a laissé de très beaux souvenirs ! L’ambiance qu’il y avait, le grand suspens … Dans les discussions entre promoteurs, j’ai trouvé la solution à certains de mes problèmes.

Claude Tayo – Eco Co – Global Social Venture Competition

Claude Tayo – Eco Co – Global Social Venture Competition

- Quelles ont été les différentes étapes de la GSVC ?

La compétition a commencé pour nous à la fin du mois d'octobre 2014. Il était question de fournir une candidature qui tienne la route avant le 1er décembre. Nous nous sommes alors lancés dans la rédaction de notre business plan avec toutes ses composantes. Nous ne l’avions jamais fait jusque-là !

Le plus difficile lors de cette préparation aura été de fournir les différents interviews des parties prenantes que la compétition demande (jusqu’à 30 interviews) mais finalement, on y est arrivé. Et c'est avec plaisir qu'on a appris la bonne nouvelle : le projet Eco-Co est en finale francophone de la GSVC. Nous avons fait un véritable marathon pour pouvoir affiner tous les résultats, préparer la présentation et autres afin d'être prêts pour la finale régionale à Paris. Nous y sommes allés et la finale s'est bien passée, nous permettant d'avoir une place pour la finale mondiale à Berkeley. Le voyage aux Etats Unis a été une très grande expérience pour nous, même si nous n’avons pas décroché de prix. Nous avons eu de nombreuses tables rondes, des mini-séminaires présentés par des entrepreneurs à succès.

- Qu’as-tu tiré de cette compétition ?

Sans aucune hésitation je dirais UN CARNET D'ADRESSE. Pour tout entrepreneur, c'est sans doute la chose la plus importante : avoir des contacts de divers horizons et de divers domaines.

Ensuite, participer à une telle compétition vous met en face de personnes de grand talent : que ce soit les autres participants qui vous feront voir votre projet sous un autre angle ou encore réaliser à quel point les personnes de génie sont légion dans ce monde, mais aussi rencontrer tous ceux qui participent à l'organisation de ces compétitions, des personnes vraiment dévouées qui vous poussent vers l’excellence en vous demandant de donner toujours plus, d’améliorer toujours plus, pour qu'à la fin on ait l'impression de s'être rapprochés au maximum de la perfection.

- Une anecdote à nous raconter ? Un bon souvenir ?

Mon meilleur souvenir reste la phrase de Laura D'Andrea Tyson : « la GSVC n'est qu'une compétition, la gagner ne garantit pas que vous allez être un entrepreneur à succès. La GSVC est un processus et être en finale de cette compétition vous garantit que vous avez accompli ce processus avec succès, que vous avez franchi une autre étape dans votre accomplissement personnel et dans celui de votre entreprise. »

Kahitouo Hien – FasoPro – Grand Challenge Canada

Kahitouo Hien – FasoPro – Grand Challenge Canada

- Quelles ont été les différentes étapes de ce Challenge ?

(1) J'ai dû soumettre un dossier de candidature en ligne suivant le canevas proposée par Grand Challenge Canada. Une des conditions dans mon cas était qu'une institution de recherche connue accepte d’héberger FasoPro et se porter garant pour une bonne gestion du financement : ce fut 2iE où le projet était déjà en incubation

(2) il a eu une phase de présélection,

(3) Il a eu des entretiens avec les personnes référencées dans le dossier pour vérifier les informations fournies dans le dossier

(4) Sélection définitive avec la signature d'une convention d'accord de subvention entre Grand Challenge et 2iE

(5) enfin, une annonce officielle des bénéficiaires dans des médias sélectionnés par GCC.

- Qu’as-tu tiré de cette compétition ?

Un financement pour développer certains aspects du projet liés à la recherche donc pas évidents à financer directement par FasoPro. Après, on gagne toujours un plus en participant à une compétition : les exigences sont différentes et même quand ça ne marche pas, on gagne toujours en maturité dans la rigueur qu'impose ce genre de compétitions.

- Une anecdote à nous raconter ? Un bon souvenir ?

Pour être honnête à chaque fois que je remporte une compétition, le sentiment de joie fait aussitôt place à une pression énorme car ça sonne pour moi le top départ pour relever les défis, et c'est stressant ! Heureusement que j'aime ça : relever les défis :).

—

Pour connaitre ces compétitions, il faut être bien connecté à l’actualité entrepreneuriale de votre pays, mais également au-delà de vos frontières. Pour cela, rejoignez les réseaux de professionnels : les chambres de commerce, les incubateurs, les couveuses d’entreprises … Toutes ces organisations existent pour diffuser ce genre d’informations et vous faciliter l’accès à ces opportunités.

Lisa Barutel