Les cas de la Somalie avec aujourd’hui ses trois entités de fait qui en font un failed state, du Mali qui a implosé sous les assauts de rebelles touarègues et de narcotrafiquants islamistes, de la RDC dans un conflit opposant en sous main Kigali et Kinshasa sur fond de résidus du génocide de 1994 et visées du Rwanda sur l’Est de la RDC montrent à quel point la question frontalière en Afrique est plus qu’actuelle.

La tension pérenne au Maghreb entre l’Algérie et le Maroc relative à la problématique du Sahara est à loger dans cette catégorie également.

Les nouveaux types de conflits ont aussi des motivations d’ordre ethnique ou confessionnel. Ethnique, comme ce fut le cas de la Cote d’Ivoire où le concept d’ivoirité eut une grande responsabilité dans la descente aux enfers du pays. Le scandale que constituent la Guinée Conakry et la Guinée Bissau du fait de l’échec dans la construction d’une nation à cause de divergences ethniques profondes est insoutenable.

En ce qui concerne les aspects confessionnels, le Nigéria symbolise jusqu’à la caricature le pays affaibli par des tensions religieuses fragilisant toute velléité d’émergence économique et diplomatique.

Quel rôle pour l’OUA?

Déjà en 1963, L’OUA fut consciente de l’importance de la préservation de la sécurité du Continent dans un contexte de pays nouvellement indépendants et d’autres en voie de l’être par la voie soit des armes soit pacifique.

Ainsi, dans la logique de renforcement des nouveaux Etats dans un contexte international difficile, L’Organisation a érigé le règlement pacifique des différends comme un principe majeur.

Voilà la raison de la création de la Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage qui n’a malheureusement jamais fonctionné eu égard à la préservation jalouse d’une souveraineté que les pays nouvellement indépendants venaient d’acquérir, et qui allait à l’encontre d’une quelconque ouverture à une ingérence de l’organisation continentale.

La fin des années 90 a induit une nouvelle réalité géopolitique qu’il fallait absolument prendre en compte. Le changement d’approche était devenu nécessaire en Afrique eu égard au fait que les leaders du Continent étaient dorénavant face à leur destin dans la résolution de leurs problèmes internes. Les deux « belligérants » de la Guerre froide, l’URSS et les Etat Unis ne soutiendraient plus qui que ce soit en Afrique pour des raisons certes différentes. Les Soviétiques n’avaient plus les moyens et les Américains ne voyaient pas l’Afrique comme un pion important dans la déclinaison de leur politique étrangère. L’Afrique ne constituait plus un intérêt majeur pour les deux puissances.

L’OUA devait ainsi reprendre le rôle premier qui lui est dévolu : l’unité du Continent et la préservation de la paix et de sa sécurité.

Pour ce faire, il y eut donc la mise en place de plusieurs commissions pour régler les crises en Afrique.

En 1993, au Caire, le Mécanisme de Prévention et de Gestion et le Règlement des Conflits fut créé. Il avait pour objectif de prévenir le risque d’éclatement de conflits latents ou potentiels et réunir les conditions propices à la gestion et à la résolution des conflits. Son bilan fut très mitigé par manque de moyen, de mandat clair sur les contours de sa mission et par absence de volonté politique des Etats.

Cet échec a débouché à la création du Conseil de Paix et Sécurité de l’Union Africaine en 2002, lors du Sommet de Durban. Composé de 15 pays, le CPS est articulé sur le modèle du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Néanmoins, ces mécanismes mis en place par l’OUA se sont tous retrouvés inefficaces car leur mandat ne concernait que les conflits inter-Etats.

Il s’y ajoute qu’on a remarqué récemment une résurgence des conflits dans toutes les régions du continent et notamment leur caractère très complexe.

En effet, ces conflits sont quasiment tous d’ordre interne ou impliquant des groupes difficilement identifiables et localisables sur le terrain car procédant par la méthode de la guérilla. Qu’il s’agisse de la RDC en permanente tension, des ruptures institutionnelles violentes en Guinée, du GIA en Algérie, en Ouganda, en Somalie, au Soudan, etc.

Les coups d’Etat au Mali, en Somalie, en Guinée Conakry, en Centrafrique et l’inauguration d’une nouvelle donne avec le terrorisme d’inspiration religieuse symbolisé par AQMI remettent au devant la scène l’exigence de renforcement de la sécurité en se dotant de moyens à la mesure de la menace. Mais ces axes de tension montrent aussi une réalité devenue chronique : la nette inefficacité de l’UA, l’urgence de sa transformation et le nécessaire recours à la diplomatie d’intégration sécuritaire dans le cadre des entités régionales.

Quelles réponses diplomatiques à apporter au niveau des Etats et des organisations régionales ?

Il convient de mettre en œuvre une diplomatie de paix et de sécurité africaine qui réponde notamment à la feuille de route originelle de l’ONU : préserver le monde d’une 3ème Guerre mondiale, au travers de la sécurité des populations.

Elle passera, cette réponse, par une mutation de l’actuel UA qui doit sortir de son carcan bureaucratique pour enfin relever les défis actuels.

En effet, les réformettes qui ont consisté au changement du poste de Secrétaire général en président de la commission et d’autres qui se sont arrêtés dans la nomenclature de l’appareil de direction n’ont jusque là servi à pas grand chose.

La crise malienne qui a vu l’implication au premier plan du Burkina Faso et dans une certaine mesure de la Cedeao a montré que l’UA était totalement absente du jeu géopolitique et sécuritaire en Afrique.

L’opération Serval est venue confirmer l’échec de l’UA dans la gestion du dossier malien car elle est carrément reléguée au second plan au profit d’autres entités.

La proposition de tenir un Sommet sur la sécurité africaine Paris, au début contestée et finale qui a reçu l’assentiment des leaders africains confirme cet échec souligné supra.

Elaborer une diplomatie économique efficace car le lien est indéniable entre croissance économique et progrès démocratique. Dans toutes les zones où la courbe de la croissance est en hausse permanente, celle des risques de crises tendent inexorablement à la baisse.

Les taux de croissance de certains pays anglophones très acceptables ont un impact réel sur le climat politique apaisé dans ces pays. Car une croissance en hausse est un levier d’indicateurs macroéconomiques reluisants et in fine cela impacte sur la demande sociale.

L’exemple de l’Amérique latine fait jurisprudence car profitant de la rente du pétrole, ses pays ont plus senti un besoin de s’unir pour asseoir un leadership mondial axé sur l’économie plutôt que de s’inscrire dans une dynamique de conflit et de tension.

Une diplomatie d’intégration pour aller vers l’unité effective du Continent

Pris individuellement, la quasi totalité des Etats africains ne peut pas apporter une répondre aux défis de plus en plus énormes et de plus en plus complexes qui se figent devant lui.

L’échelon national est de fait exclu du champ de réalisation des nombreuses attentes des populations. Que pourrait peser un pays africain singulièrement dans un monde régi par des règles politiques, commerciales, diplomatiques…élaborées très souvent dans des conditions peu démocratiques.

Il est acquis dorénavant que les ensembles sous-régionaux caractérisés en Afrique par les communautés économiques régionales (CER) sont la voix la plus indiquée pour grappiller des avancées au plan international. Et se baser sur ces CER a l’avantage de faire revenir à la feuille de route initiale de passage vers l’unité continentale. La CEMAC, la CEDEAO, l’EAC, SADEC et l’UMA devaient constituer la locomotive conduisant la cinquantaine d’Etats vers une unité continentale.

Aujourd’hui, il est aussi pertinent de miser sur la diplomatie culturelle comme vecteur d’union et de résolution des conflits, même s’il n’existe pas d’unité culturelle relative à l’ensemble du Continent ; et cela fut la controverse avec de nombreux intellectuels panafricains qui ont longtemps imaginé reproduire une unité brisée par la colonisation.

Ce qui est cependant avéré c’est qu’il existe une continuité culturelle évidente entre des pays de la même aire géographique qui est quelque peu le prolongement d’une continuité territoriale. Cette proximité peut être valorisée au plan politique et diplomatique par la signature d’accords de coopération culturelle qui seraient dans leur mise en œuvre une véritable forme de valorisation des cultures transfrontalières.

En Afrique de l’Ouest notamment, des ruines de l’empire du Mali découle une inter-culturalité effective qui se décline sous divers formes, objets, produits et figures matériels et immatériels. Entre la Guinée et le Sénégal par exemple existe des similitudes frappantes relatives aux éléments culturels suivants : traditions, coutumes, langues, rites…

Hamidou Anne

Sources

Ahmedou OULD-ABDALLAH, La diplomatie africaine face aux conflits de la région des Grands Lacs,

Jean-Luc STALON, « L'africanisation de la diplomatie de la paix », Revue internationale et stratégique, 2007/2 N°66, p. 47-58. DOI : 10.3917/ris.066.0047

Le rôle de l'Union africaine dans les conflits en Libye et en Côte d'Ivoire, Rapport Africa Briefing, Bruxelles – 16 mai 2011

Delphine LECOUTRE, LE Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, clef d’une nouvelle architecture de stabilité en Afrique

http://pambazuka.org/fr/category/features/72462

http://terangaweb.com/editorial-mettre-fin-au-probleme-institutionnel/

http://terangaweb.com/une-diplomatie-pour-lunion-africaine/http://terangaweb.com/quelle-integration-regionale-pour-le-developpement-et-la-stabilite-en-afrique/

Les Etats modernes africains ont connu des conflits qui se sont manifestés parfois de façon très violente, débouchant sur des drames humains considérables. Dans cet article, H. Anne analyse les causes et les manifestations de ces violences et montre comment la diplomatie peut-elle se poser comme la solution.

L’Afrique a connu certains des plus dramatiques conflits, ces cinquante dernières années. Cette instabilité chronique a longtemps annihilé toute volonté voire une esquisse de plan de développement. Certes issus parfois de causes exogènes notamment durant la première décennie d’indépendance, ces drames ont mis sur la table la lancinante question de la construction d’une paix durable à l’échelon continental.

L’Afrique a connu certains des plus dramatiques conflits, ces cinquante dernières années. Cette instabilité chronique a longtemps annihilé toute volonté voire une esquisse de plan de développement. Certes issus parfois de causes exogènes notamment durant la première décennie d’indépendance, ces drames ont mis sur la table la lancinante question de la construction d’une paix durable à l’échelon continental.

La diplomatie africaine est ainsi érigée comme l’instrument d’une paix nécessaire à une croissance économique équilibrée et forte. Le concept de solutions africaines aux problèmes africains, brandi souvent par les experts et les hommes politiques, suppose d'abord que les leviers dont dispose la/les diplomaties africaine (s) soient identifiés. C'est une première étape indispensable pour que les pays africains puissent prendre enfin avec succès le relais de l’ONU et des grandes puissances dans la résolution des conflits intra-africains.

Une autopsie des conflits en Afrique depuis l’indépendance

Longtemps, l’origine des conflits fut en grande part exogène. Dans le contexte de la guerre froide, la lutte entre impérialisme et marxisme au plan international fut transposé en Afrique comme ce fut le cas avec le MPLA et l’UNITA en Angola. En outre, ils ont été aussi du ressort de la lutte pour l’indépendance en Algérie, en Guinée Bissau ou au Mozambique. Le FLN, le PAIGC et le Frelimo furent à l’avant-garde des ces combats contre les pays colonisateurs.

Aujourd’hui, 60 ans après la grande vague des indépendances africaines, les conflits répondent à d’autres paradigmes. Cela du fait aussi de la chute du mur de Berlin et la fin des conflits idéologiques qui en ont résulté.

L’avancée de la construction de l’unité africaine chancelante, a aussi érigé une nouvelle architecture des conflits qui intègrent d’autres nouvelles entités. Il n’y a à proprement plus parler de guerre ouverte entre deux ou plusieurs pays depuis des décennies malgré les tensions politiques, parfois vives, qui peuvent exister.

Ces tensions assises sur la base de différends d’ordre politique, économique ou territorial.

Si le premier Sommet de l’OUA en 1963 a adopté le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation, la question territoriale continue d’être un hiatus dans recherche d’une stabilité pérenne sur le Continent.

Le 22 août 2013, Robert Mugabe a été officiellement réinvesti à la tête de l’Etat du Zimbabwe. Jour déclaré férié, chomé et payé! A 89 ans, Mugabe débute donc un septième mandat et devrait gouverner le pays jusqu’en 2018 – au moins. Il ne lui restera alors plus que deux ans à tenir pour dépasser

Le 22 août 2013, Robert Mugabe a été officiellement réinvesti à la tête de l’Etat du Zimbabwe. Jour déclaré férié, chomé et payé! A 89 ans, Mugabe débute donc un septième mandat et devrait gouverner le pays jusqu’en 2018 – au moins. Il ne lui restera alors plus que deux ans à tenir pour dépasser  Mills en 2004, Abdoulaye Wade. La liste n’est pas longue.

Mills en 2004, Abdoulaye Wade. La liste n’est pas longue.

Lors du dernier sommet de l’UA, Haile Mariem Desalegn a été l’auteur d’un discours violent à l’encontre de la CPI. Cette sortie fut révélatrice une nouvelle fois du degré de désaccord entre la majorité des dirigeants africains et la CPI. Mais ces sorties hostiles du leadership politique africain dans son ensemble ne reflète pas une orientation générale à l’heure où l’exigence de réédition des comptes devient une notion imposée par le droit international. A ce sujet, il est nécessaire de modérer les propos tenus par l’actuel président de l’Union Africaine qui accusent la CPI de n’être qu’une justice aux trousses des dirigeants africains.

Lors du dernier sommet de l’UA, Haile Mariem Desalegn a été l’auteur d’un discours violent à l’encontre de la CPI. Cette sortie fut révélatrice une nouvelle fois du degré de désaccord entre la majorité des dirigeants africains et la CPI. Mais ces sorties hostiles du leadership politique africain dans son ensemble ne reflète pas une orientation générale à l’heure où l’exigence de réédition des comptes devient une notion imposée par le droit international. A ce sujet, il est nécessaire de modérer les propos tenus par l’actuel président de l’Union Africaine qui accusent la CPI de n’être qu’une justice aux trousses des dirigeants africains.

L’Afrique a connu certains des plus dramatiques conflits, ces cinquante dernières années. Cette instabilité chronique a longtemps annihilé toute volonté voire une esquisse de plan de développement. Certes issus parfois de causes exogènes notamment durant la première décennie d’indépendance,

L’Afrique a connu certains des plus dramatiques conflits, ces cinquante dernières années. Cette instabilité chronique a longtemps annihilé toute volonté voire une esquisse de plan de développement. Certes issus parfois de causes exogènes notamment durant la première décennie d’indépendance,  La chute de la monarchie en 1974 se préparait depuis au moins une dizaine d’années. Nombreux étaient ceux qui avaient déjà participé à des marches scandant « la terre au laboureur ».

La chute de la monarchie en 1974 se préparait depuis au moins une dizaine d’années. Nombreux étaient ceux qui avaient déjà participé à des marches scandant « la terre au laboureur ».  Le premier tour des élections présidentielles au Mali

Le premier tour des élections présidentielles au Mali

Ce qui est advenu en Egypte, le 3 juillet, est un coup d'Etat – en tout cas si l'on se tient à une définition assez vague qui voit dans le coup un moyen de prendre le pouvoir par la force. La vraie question était de savoir si ce coup d'Etat était de la catégorie qui marque les pages les moins glorieuses de l'histoire d'une nation ou si l'on en parlerait comme une étape indispensable à la construction de la démocratie en Egypte.

Ce qui est advenu en Egypte, le 3 juillet, est un coup d'Etat – en tout cas si l'on se tient à une définition assez vague qui voit dans le coup un moyen de prendre le pouvoir par la force. La vraie question était de savoir si ce coup d'Etat était de la catégorie qui marque les pages les moins glorieuses de l'histoire d'une nation ou si l'on en parlerait comme une étape indispensable à la construction de la démocratie en Egypte.

Il y a une importante contradiction entre les valeurs défendues, il y a un peu plus d’un an, sur la place Tahrir, et les revendications actuelles. Si on parle de valeurs démocratiques, il ne faut pas se contenter d’en saisir la moitié. Il est vrai que la démocratie doit permettre d’instaurer un gouvernement élu à la majorité, mais il est aussi vrai qu’une fois ce gouvernement élu, il est légitime jusqu’à la fin de son mandat. Ce point reste essentiel pour qu’une tradition démocratique puisse subsister dans un pays qui n’a connu que des dictatures jusque-là.

Il y a une importante contradiction entre les valeurs défendues, il y a un peu plus d’un an, sur la place Tahrir, et les revendications actuelles. Si on parle de valeurs démocratiques, il ne faut pas se contenter d’en saisir la moitié. Il est vrai que la démocratie doit permettre d’instaurer un gouvernement élu à la majorité, mais il est aussi vrai qu’une fois ce gouvernement élu, il est légitime jusqu’à la fin de son mandat. Ce point reste essentiel pour qu’une tradition démocratique puisse subsister dans un pays qui n’a connu que des dictatures jusque-là.

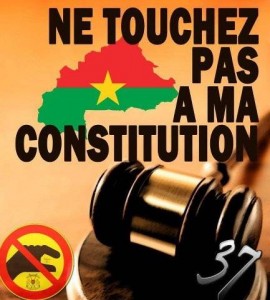

Depuis le 21 mai 2013, date du vote de la loi organique consacrant ainsi le retour du bicaméralisme parlementaire, la polémique et la tension n’ont cessé de monter au sein des acteurs politiques et de la société civile Burkinabé. L’opportunité de l’instauration d’un sénat dans l’univers institutionnel burkinabè est la source de ce désaccord profond.

Depuis le 21 mai 2013, date du vote de la loi organique consacrant ainsi le retour du bicaméralisme parlementaire, la polémique et la tension n’ont cessé de monter au sein des acteurs politiques et de la société civile Burkinabé. L’opportunité de l’instauration d’un sénat dans l’univers institutionnel burkinabè est la source de ce désaccord profond.

Ainsi, pour l’opposition, le Sénat serait « budgétivore

Ainsi, pour l’opposition, le Sénat serait « budgétivore  A Ouagadougou, l’itinéraire de cette marche devrait conduire au rond-point des Nations-Unies ou un émissaire du Premier Ministre devrait attendre les marcheurs pour recevoir leur mémorandum. Ne s’étant pas présenté au lieu indiqué et vu que la mobilisation était celle des grands jours, le cordon sécuritaire visiblement dépassé n’a pu empêcher le débordement. La frustration était grande face à cette attitude « insultante du peuple » et la volonté des manifestants de marcher sur l’Assemblée nationale a déclenché des tirs de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre. Contrairement aux informations communiquées par les médias publics, des dizaines de blessés ont été notés.

A Ouagadougou, l’itinéraire de cette marche devrait conduire au rond-point des Nations-Unies ou un émissaire du Premier Ministre devrait attendre les marcheurs pour recevoir leur mémorandum. Ne s’étant pas présenté au lieu indiqué et vu que la mobilisation était celle des grands jours, le cordon sécuritaire visiblement dépassé n’a pu empêcher le débordement. La frustration était grande face à cette attitude « insultante du peuple » et la volonté des manifestants de marcher sur l’Assemblée nationale a déclenché des tirs de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre. Contrairement aux informations communiquées par les médias publics, des dizaines de blessés ont été notés.

Les remous qu’ont connus bon nombre d’économies au cours de cette dernière décennie ont épargné l’Afrique dans sa globalité, si l’on s’en tient aux performances réalisées en termes de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). En effet, au moment où les pays du Nord enregistrent de faibles performances économiques, l’Afrique affiche une forte résilience face à la crise économique et financière mondiale, avec une croissance estimée à 4,8% en 2013 et des prévisions tournant autour de 5,3% pour 2014.

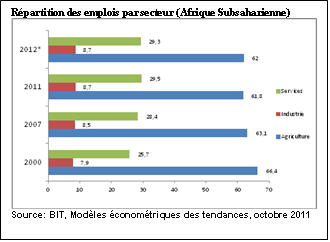

Les remous qu’ont connus bon nombre d’économies au cours de cette dernière décennie ont épargné l’Afrique dans sa globalité, si l’on s’en tient aux performances réalisées en termes de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). En effet, au moment où les pays du Nord enregistrent de faibles performances économiques, l’Afrique affiche une forte résilience face à la crise économique et financière mondiale, avec une croissance estimée à 4,8% en 2013 et des prévisions tournant autour de 5,3% pour 2014. Même si en Afrique du Nord le secteur des services reste le principal pourvoyeur d’emplois, dans une bonne partie de l’Afrique (Afrique Subsaharienne), le secteur primaire et notamment le secteur agricole traditionnel fournit la plus grande part des emplois (graphique ci-dessus). Les estimations préliminaires du BIT ont révélé qu’en 2011, 62% des personnes employées en Afrique Subsaharienne le sont dans le secteur agricole. Mais l’activité dans ce secteur reste toutefois similaire à celle du secteur informel, avec une bonne part des emplois exercés dans des conditions difficiles et généralement sans protection sociale. L’emploi y est parfois exercé de façon occasionnelle ou indépendante. Selon l’OIT, 76% de la population active en Afrique subsaharienne en 2012 exerce un “emploi vulnérable”.

Même si en Afrique du Nord le secteur des services reste le principal pourvoyeur d’emplois, dans une bonne partie de l’Afrique (Afrique Subsaharienne), le secteur primaire et notamment le secteur agricole traditionnel fournit la plus grande part des emplois (graphique ci-dessus). Les estimations préliminaires du BIT ont révélé qu’en 2011, 62% des personnes employées en Afrique Subsaharienne le sont dans le secteur agricole. Mais l’activité dans ce secteur reste toutefois similaire à celle du secteur informel, avec une bonne part des emplois exercés dans des conditions difficiles et généralement sans protection sociale. L’emploi y est parfois exercé de façon occasionnelle ou indépendante. Selon l’OIT, 76% de la population active en Afrique subsaharienne en 2012 exerce un “emploi vulnérable”.

En 2013 l’OUA aurait eu cinquante ans ; cinquante années marquées par des discours forts, des déclarations d’intention, des reniements et peu d’actes permettant d’aller au-delà du slogan. Il y a eu les blocs de Casablanca et Monrovia, l’UA longtemps après, puis encore plus récemment des initiatives telles que la « théorie des jeux » appliquée, par des chercheurs de l’Université de Dakar, à la problématique de l’Union des Etats africains pour aboutir à un objet artificiel dénommé :

En 2013 l’OUA aurait eu cinquante ans ; cinquante années marquées par des discours forts, des déclarations d’intention, des reniements et peu d’actes permettant d’aller au-delà du slogan. Il y a eu les blocs de Casablanca et Monrovia, l’UA longtemps après, puis encore plus récemment des initiatives telles que la « théorie des jeux » appliquée, par des chercheurs de l’Université de Dakar, à la problématique de l’Union des Etats africains pour aboutir à un objet artificiel dénommé :