La Rencontr’Afrique organisée le 13 Décembre 2014 par le bureau ADI basé à Dakar, a connu la participation du Dr Ndongo Samba Sylla, Economiste de Développement et Chargé de programmes au bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des échanges offerts par L’Afrique des Idées pour permettre à des personnalités ayant un profil intéressant pour l’Afrique de partager leur expertise, et d’échanger sur leurs visions du continent. C’est dans cet ordre d’idées que Dr Ndongo a entretenu son auditoire autour du thème « Pour une autre Afrique : Eléments de réflexion pour sortir de l’impasse ». A en croire le conférencier, l’Afrique est, une nouvelle fois encore, mal partie.

La Rencontr’Afrique organisée le 13 Décembre 2014 par le bureau ADI basé à Dakar, a connu la participation du Dr Ndongo Samba Sylla, Economiste de Développement et Chargé de programmes au bureau Afrique de l’Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des échanges offerts par L’Afrique des Idées pour permettre à des personnalités ayant un profil intéressant pour l’Afrique de partager leur expertise, et d’échanger sur leurs visions du continent. C’est dans cet ordre d’idées que Dr Ndongo a entretenu son auditoire autour du thème « Pour une autre Afrique : Eléments de réflexion pour sortir de l’impasse ». A en croire le conférencier, l’Afrique est, une nouvelle fois encore, mal partie.

L’émergence économique de l’Afrique : Mythes ou Réalités ?

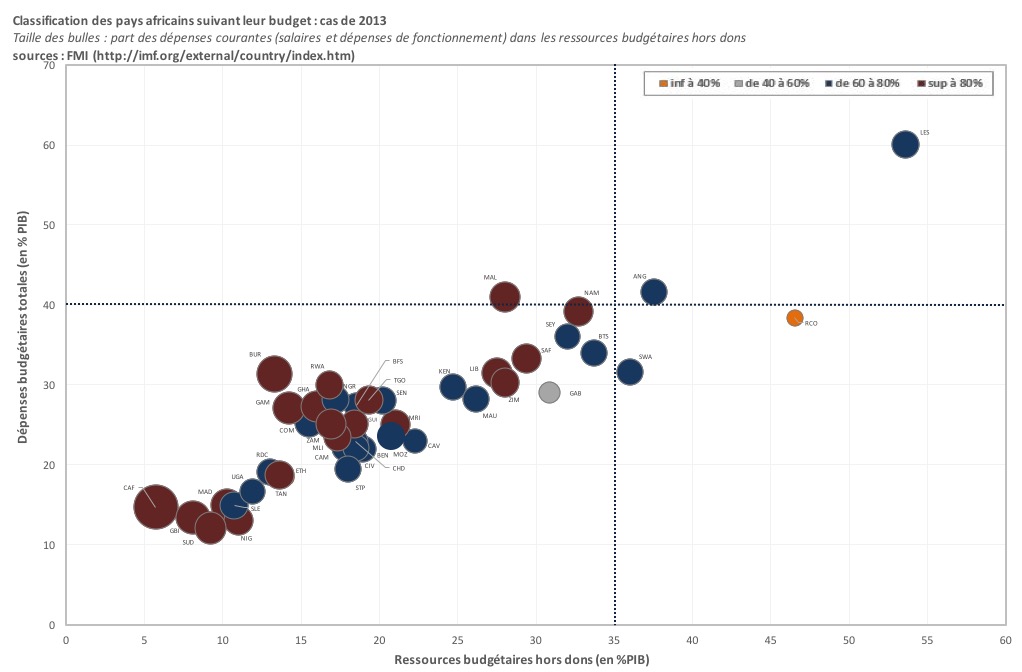

Il y a plusieurs arguments qui militent aujourd’hui en faveur de la croissance rapide et conséquente des économies africaines. L’Afrique disposerait en effet à l’heure actuelle du potentiel économique le plus important. Sa croissance démographique soutenue et le pouvoir d’achat croissant de sa population en sont des arguments notoires. De plus, dans les chiffres cités par Dr Ndongo, on peut noter que le continent africain concentrerait environ 60 % des terres arables non cultivées du monde. Le même continent aurait aussi une classe moyenne en termes démographiques proche de celle de la Chine et de l’Inde (elle est passée de 115 millions en 1980 à 313 millions en 2010). Sur la décennie 2000-2010, l’analyse révèle que le taux de croissance annuelle moyen du PIB a dépassé les 08 % pour 06 pays africains (dont Guinée Equatoriale 14.8 % ; Tchad 10.7 % ) et les 04 % pour 30 pays (dont Angola 11.3 %, Ethiopie 8.4 %, Rwanda 8 %, Ouganda 7.4 %, Burkina Faso (6%), etc).

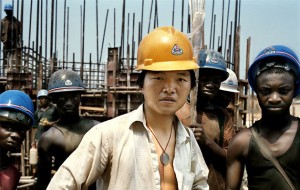

Malgré cette bonne performance économique, il faut cependant noter que la dynamique de croissance en Afrique est loin d’être uniforme, ce qui rend justement la progression du PIB très volatile. De plus, les sorties illicites de capitaux ont augmenté durant la dernière décennie, notamment dans les pays exportateurs de pétrole. Sur la période 2005 – 2010, le conférencier souligne qu’au moins 205 milliards de dollars auraient été perdus par le continent. Ce qui représente le quart de la valeur estimée des flux financiers illicites entre 1970 et 2010. Dans la mesure où les secteurs porteurs de la croissance en Afrique sont de plus en plus la propriété d’étrangers ou sous gestion étrangère, le PIB va être beaucoup plus important que le Revenu National Brut (RNB). Ainsi, les nationaux des Pays les Moins Avancés (PMA) vont recevoir en réalité peu des bénéfices générés par le commerce international. Le commerce inter et intra-industriel qui est mis en œuvre peut ressembler à un commerce entre des nations riches et des nations pauvres. Mais en réalité, Dr Ndongo Sylla fait remarquer que ce commerce est mené entre des nations riches et d’autres nationaux de pays riches qui opèrent en Afrique.

Par ailleurs, il apparait pour le conférencier que les revenus primaires de l’IDE ont représenté la composante la plus importante des paiements de revenus effectués par les économies africaines en direction du reste du monde. En prenant l’année 2010 par exemple, cette part s’est située entre 49% et 98% pour 26 pays sur un total de 37 pays pour lesquels des données existent. C’est le cas notamment des principales puissances économiques africaines telles que l’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Égypte, l’Angola, l’Algérie, etc. Le taux de profit des IDE a doublé durant la décennie 2000-2010, passant de 6 % à 12 %. De façon désagrégée et considérant toujours la période 2000-2010, 24 pays africains sur 40 pour lesquels des données existent ont connu des taux de profits moyens de l’IDE supérieurs à 7 %. Le même taux avoisinait 77 % au Botswana, 51 % au Lesotho comme en Algérie et 36 % au Mali comme en Angola. Autrement dit, un investissement direct étranger de 100$ au Botswana rapporte, toutes choses étant égales par ailleurs, 77$ à son propriétaire. 100$ rentrent donc dans l’économie botswanaise, et 77$ en sortent. C’est dire qu’une partie non négligeable de la richesse créée sort de l’économie botswanaise. Cet exemple montre comment la croissance économique peut être forte en Afrique sans pour autant que les populations ne le ressentent dans leur quotidien. La thèse de l’émergence doit donc être revisitée pour lui donner un contenu nouveau plus adapté aux réalités africaines. Dr Ndongo Sylla s’interroge notamment sur le coût de la croissance économique pour les Africains ainsi que sur ses véritables bénéficiaires.

Le commerce équitable : Véritable scandale ?

Cette Rencontr’Afrique a connu également un partage d’idées sur le concept du commerce équitable. Celui-ci est définit comme étant un système d'échanges dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Sa démarche consiste à assurer une juste rémunération à des producteurs des pays pauvres afin qu’ils puissent développer leur activité à long terme et améliorer ainsi leur niveau de vie. Ayant eu l’opportunité de travailler en 2010 au sein du mouvement du commerce équitable/Max Havelaar dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest, Dr Ndongo Sylla s’est tout particulièrement intéressé à ce commerce en se demandant principalement dans quelle mesure le commerce équitable est une réponse satisfaisante à la question de l’échange inégal. Son livre intitulé « Scandale du Commerce Equitable » fait autorité dans ce débat. En étudiant le modèle économique du commerce équitable Max Havelaar, le conférencier a montré, in fine, que ce commerce ne cible pas en réalité les producteurs les plus pauvres, ni les plus dépendants de l’exportation des produits primaires tels que le cacao ou le café. De plus, selon lui, la logique marketing a été poussée un peu trop loin.

Regard sur les Accords de Partenariat Economique (APE)

En juillet 2014, après une décennie de négociations, les chefs de l’Etat des quinze pays membres de la CEDEAO ont

accepté de « parapher » les APE avec l’Union Européenne (UE). La « signature » aura lieu après leur ratification dans chaque pays membre. Ces accords prévoient une libéralisation progressive sur vingt ans (2015-2035) des importations des pays de la région à hauteur de 75%. Pour compenser les pertes de recettes fiscales qui vont s’ensuivre, l’Union Européenne a prévu pour la période 2015-2020 la mise en place d’un PAPED – programme des APE pour le développement – d’un montant de 6,5 milliards d’euros.

Pour Dr Ndongo Samba SYLLA, les APE sont une perte de temps et d’énergie. En effet, La plupart des études d’impact souligne des conséquences négatives du point de vue des recettes fiscales, de la balance des paiements, de la création d’emplois et de la croissance économique. Dans son argumentaire, le conférencier considère que les APE constituent une forme de confiscation de souveraineté dans la mesure où ils privent les pays africains de recourir aux politiques qui ont permis l’industrialisation des pays occidentaux. En outre, il fait remarquer que négocier des APE avec l’UE, première puissance commerciale mondiale, n’est pas pertinent pour les pays de l’Afrique de l’Ouest. La raison en est que sur les 16 pays qui composent cette région, 12 sont classés parmi les PMA. Et Comme les PMA ne sont pas obligés de signer les APE, il paraît ainsi disproportionné de la part de l’UE de vouloir traiter ces PMA sur le même registre que les quatre autres pays classés parmi les « pays en développement ». D’un autre coté, la libéralisation des importations de la région risque d’anéantir les efforts déployés jusqu’ici pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, pour transformer localement les matières premières locales, et pour amorcer le développement d’un tissu industriel.

Pour Dr Ndongo Samba SYLLA, les APE sont une perte de temps et d’énergie. En effet, La plupart des études d’impact souligne des conséquences négatives du point de vue des recettes fiscales, de la balance des paiements, de la création d’emplois et de la croissance économique. Dans son argumentaire, le conférencier considère que les APE constituent une forme de confiscation de souveraineté dans la mesure où ils privent les pays africains de recourir aux politiques qui ont permis l’industrialisation des pays occidentaux. En outre, il fait remarquer que négocier des APE avec l’UE, première puissance commerciale mondiale, n’est pas pertinent pour les pays de l’Afrique de l’Ouest. La raison en est que sur les 16 pays qui composent cette région, 12 sont classés parmi les PMA. Et Comme les PMA ne sont pas obligés de signer les APE, il paraît ainsi disproportionné de la part de l’UE de vouloir traiter ces PMA sur le même registre que les quatre autres pays classés parmi les « pays en développement ». D’un autre coté, la libéralisation des importations de la région risque d’anéantir les efforts déployés jusqu’ici pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, pour transformer localement les matières premières locales, et pour amorcer le développement d’un tissu industriel.

Par ailleurs, en demandant l’application de la clause de la Nation la plus favorisée, l’UE pourrait aller à l’encontre de la stratégie des pays africains de diversifier leurs partenaires commerciaux. Pour le conférencier, les APE sont perçus comme d’autant plus asymétriques et inéquitables qu’ils occultent la question de la libre circulation des personnes.

Carmen Thiburs Agbahoungbata

« L'élimination de l'extrême pauvreté demeure l'un des grands défis de notre temps et constitue l'une des principales préoccupations de la communauté internationale.» tels sont les mots prononcés par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, en Juillet 2008, à mi-parcours de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

« L'élimination de l'extrême pauvreté demeure l'un des grands défis de notre temps et constitue l'une des principales préoccupations de la communauté internationale.» tels sont les mots prononcés par le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki Moon, en Juillet 2008, à mi-parcours de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Adoptée en Septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu au Siège de l’ONU, la Déclaration du Millénaire est une grande première dans les relations Nord-Sud. Vaste programme en faveur du développement, elle vise à favoriser l’éducation, la santé et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. En ce sens, la Déclaration du Millénaire énonce huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (voir image ci-contre). Alors que les Nations Unies ont récemment publié leur rapport 2015 sur les OMD, les pays signataires, aussi bien développés qu’en cours de développement, se lancent déjà dans l’après 2015 avec 17 nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), prolongeant et complétant les OMD.

Adoptée en Septembre 2000, lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu au Siège de l’ONU, la Déclaration du Millénaire est une grande première dans les relations Nord-Sud. Vaste programme en faveur du développement, elle vise à favoriser l’éducation, la santé et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. En ce sens, la Déclaration du Millénaire énonce huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (voir image ci-contre). Alors que les Nations Unies ont récemment publié leur rapport 2015 sur les OMD, les pays signataires, aussi bien développés qu’en cours de développement, se lancent déjà dans l’après 2015 avec 17 nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD), prolongeant et complétant les OMD.  La migration, conséquence de la répartition inégale des richesses dans le monde. Tout au long de l’histoire de l’humanité, les mouvements migratoires n’ont cessé de se succéder et semblent toucher tous les continents du monde. Ces migrations, lorsqu’elles ne sont pas forcées, résultent directement de la répartition inégale des richesses, qui poussent les personnes à aller là où sont ces richesses. Selon certains auteurs, la volonté et la capacité d’émigrer à l’étranger résultent à la fois de la personnalité et de la situation socio-économique du candidat migrant, des circuits d’informations auxquels il a accès, des réseaux migratoires, des contextes politiques et économiques des pays d’origine et d’accueil et de leurs rapports historiques. En effet il est certain que la distribution des hommes à la surface de la terre résulte pour une large part des grandes migrations qui se sont déroulées le plus souvent sur de longues périodes.

La migration, conséquence de la répartition inégale des richesses dans le monde. Tout au long de l’histoire de l’humanité, les mouvements migratoires n’ont cessé de se succéder et semblent toucher tous les continents du monde. Ces migrations, lorsqu’elles ne sont pas forcées, résultent directement de la répartition inégale des richesses, qui poussent les personnes à aller là où sont ces richesses. Selon certains auteurs, la volonté et la capacité d’émigrer à l’étranger résultent à la fois de la personnalité et de la situation socio-économique du candidat migrant, des circuits d’informations auxquels il a accès, des réseaux migratoires, des contextes politiques et économiques des pays d’origine et d’accueil et de leurs rapports historiques. En effet il est certain que la distribution des hommes à la surface de la terre résulte pour une large part des grandes migrations qui se sont déroulées le plus souvent sur de longues périodes.

[/caption]

[/caption]