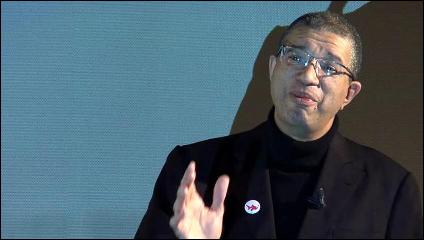

Terangaweb : Quelles sont, selon vous, les perspectives générales de développement de l’Afrique.

Lionel Zinsou : Il a fallu 50 ans à la Corée du Sud pour passer d’un stade de développement proche de celui des pays africains au niveau de développement des pays de l’OCDE. Il faudra sans doute au moins encore 50 ans pour que l’Afrique noire atteigne ce niveau de développement.

Lionel Zinsou : Il a fallu 50 ans à la Corée du Sud pour passer d’un stade de développement proche de celui des pays africains au niveau de développement des pays de l’OCDE. Il faudra sans doute au moins encore 50 ans pour que l’Afrique noire atteigne ce niveau de développement.

Les décennies 70 et 80 ont été des années de recul pour l’Afrique. La guerre froide a son importance dans ce phénomène. Par exemple, le Bénin s’est considéré comme République populaire marxiste juste par alignement à l’URSS. Cela nous a fait régresser en termes de développement entre 1974 et le début des années 1990. Et il y a eu pire comme parcours que le Bénin. Les régimes illégitimes soutenus par les uns et les autres étaient exogènes à l’Afrique.

Pendant longtemps, on pensait que l’on ne pouvait aller que vers plus de sous-développement. C’est ce que professait par exemple l’école de Dakar de Samir Amin, avec sa théorie des « industries industrialisantes ». Mais les accomplissements algériens se sont effondrés. La pensée de la théorie de l’anti-impérialisme est en ruine.

On est donc tenté de regarder les pays qui sont sortis du sous-développement. Il y a des leçons que l’on peut tirer de ces réussites. La première, c’est que le développement n’est pas possible sans l’enseignement pour tous. Et il n’est pas hors de portée d’investir dans l’éducation. On a des économies très hétérogènes, mais nous partageons des anomalies caractéristiques, qui ont été résolues très tôt par les pays asiatiques.

Terangaweb : Quelles sont ces anomalies communes à l’ensemble des économies africaines ?

Lionel Zinsou : La première de ces anomalies, c’est que nous ne faisons pas de commerce avec nous-mêmes. Il n’y a que 12% des exportations africaines qui va vers d’autres pays africains, ce qui est une anomalie mondiale : le chiffre est de 50% pour l’Asie, 75% pour l’Europe. Il n’y a donc aucune forme d’intégration continentale réelle. C’est en train de changer dans la zone Afrique de l’Est, ainsi que dans la zone d’influence de l’Afrique du Sud. Sans régler ce problème, on ne pourra pas aller de l’avant. Nous franchirons sans doute ce handicap, il n’y a pas d’autres moyens pour se développer.

Si vous remarquez, les secteurs qui sont en pleine expansion en Afrique sont ceux qui ne souffrent pas beaucoup des barrières douanières. Ainsi des Télécom, une technologie intégrée qui se développe facilement. Les solidarités entre les diasporas, les migrations internes, sont autant de questions qui évolueront aussi avec cette intégration, et c’est une anomalie qui disparaîtra. Le simple fait de l’intégration de l’Afrique, même si le monde stagnait, serait en soit un facteur de croissance.

La deuxième anomalie, c’est la propriété de l’Afrique.

Terangaweb : Qu’entendez-vous par le problème de la propriété de l’Afrique ?

Lionel Zinsou : Qui possède l’Afrique ? Des gens qui ne s’y intéressent pas. Il y a une série de gens qui ne savent pas que l’Afrique leur appartient. Si on identifie le stock de capital productif africain, on s’aperçoit que la propriété est britannique, française, américaine, espagnole, libanaise. Les anciennes puissances coloniales et leurs auxiliaires, ce sont eux les principaux propriétaires. Il y a quelques groupes africains qui appartiennent à des Africains, en Egypte, au Maroc, en Afrique du Sud, mais sur la masse, ils sont en dixième position. L’Afrique appartient à l’Europe surtout, qui ne le sait pas et qui s’en fout, puisque c’est une partie de son capitalisme le plus archaïque. La France ne connait pas Castel, qui est propriétaire de beaucoup d’entreprises de boissons et d’eau en Afrique. De même en ce qui concerne la CFAO. Les vrais grands intérêts de l’Europe en Afrique ne se définissent pas comme tels : Total tire sa première source de brut en Afrique, son premier pays d’extraction est le Nigéria, et l’Afrique génère 40% de ses profits. Mais personne ne s’en vante. Air France ne se raconte pas comme ayant pour principal centre de profit l’Afrique, de même pour Vivendi ou France Télécom. Ces entreprises ne se décrivent pas comme des entreprises africaines. L’Europe possédait l’Afrique. Mais aujourd’hui, les flux de capital sont chinois, indiens, brésiliens : il y a une dépossession par ces pays, mais aussi une dépossession par les Africains. Le taux d’épargne est de 20% et s’oriente vers le logement, donc l’urbanisation va exploser.

Terangaweb : Quelle sera l’impact de cette urbanisation de l’Afrique en termes de développement ?

Lionel Zinsou : Le vrai pays qui va compter, c’est l’agglomération qui va de Lagos (Nigeria) à Accra (Ghana), qui est un pays transversal. Aujourd’hui, le grand Casablanca, c’est une économie plus importante que le Bénin. Les pays qui comptent dans notre région Ouest, c’est la conurbation Ibadan-Lagos, qui prend tout le sud du Bénin, du Togo et du Ghana. C’est là qu’on retrouve les universités, les aéroports, les ports, les bureaux internationaux. C’est là qu’il va y avoir un gazoduc qui ira d’un bout à l’autre de la conurbation et qui, à partir de l’hydroélectricité du Ghana, pourra fournir en énergie l’ensemble de la zone. C’est ce pays urbanisé transversal aux quatre Etats de la sous-région qui sera le moteur de la croissance en Afrique.

Terangaweb : Après la faiblesse du commerce intra-africain et la non propriété de l’Afrique par les Africains, quelle est la troisième anomalie ?

Lionel Zinsou : L’anomalie du commerce et l’anomalie que le continent n’appartienne pas à ceux qui y habitent, d’où le fait que l’épargne ne se transforme pas en investissements productifs, sont aggravées par le fait que les banques restent faibles et qu’il y a peu ou pas de marché financiers. On est le continent qui a le moins d’instruments financiers modernes. L’épargne n’est pas tournée vers l’investissement productif. L’ensemble des actifs financiers mondial représente 4 fois 60 000 milliards de dollars, qui est le PIB mondial. En Afrique, ces actifs financiers ne représentent que 125% de son PIB, alors que la moyenne mondiale est de 400% du PIB. Et encore, il faut prendre en compte que la bourse de Johannesburg représente à elle seule 2/3 des actifs financiers africains. Donc il y a encore beaucoup à faire dans le reste de l’Afrique, qui est dans le néolithique financier. Si on retire l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Maroc, le Nigeria, le Kenya, on se rend compte qu’on n’a pratiquement aucun instrument financier moderne dans le reste du continent.

Nous avons le moins d’instruments financiers, mais nous sommes le continent qui va le plus vite en bancarisation et qui intègre le plus vite de nouveaux instruments financiers. Pour tirer le parti du fait qu’on a une des épargnes les plus élevées au monde, il faut qu’on développe nos instruments financiers.

Terangaweb : Pensez-vous que les dirigeants actuels sont conscients de ce défi de la financiarisation ?

Lionel Zinsou : Un dirigeant conscient d’un pays d’Afrique francophone constaterait qu’il y a un besoin absolument urgent de modernisation financière. On risque de voir le Ghana, le Nigeria et le Kenya devenir des grandes puissances, et les pays francophones d’Afrique laissés sur place. L’environnement d’affaire africain est l’un des plus médiocres au monde, sauf pour Maurice ou l’Afrique du Sud. Partout dans le monde, les banques centrales forcent et incitent à financer les Petites et Moyennes Entreprises, sauf en Afrique de l’Ouest, où cela ne se fait pas. Ces gens là ne font pas leur métier. Qu’ils aillent voir ce qui se fait en Ile Maurice et à Pretoria. Il faut réveiller les banques centrales d’Afrique de l’Ouest, parmi les plus conservatrices au monde.

Terangaweb : Et quelle est la quatrième anomalie qui caractérise les économies africaines ?

Lionel Zinsou : C’est notre secteur primaire, dans lequel on a très peu investi. L’agriculture n’a jamais servi à la mise en valeur du continent ; elle servait à vendre des produits manufacturés à des coûts élevés, en situation de rente. L’agriculture servait à produire du revenu pour les produits manufacturés. D’où le fait qu’il n’y ait pas eu de capital dépensé dans l’agriculture. Les Etats modernes africains indépendants n’ont pas pallié ce défaut, alors que la Thaïlande, le Vietnam, ont commencé par ce chantier comme base de leur développement. Aucun Etat africain indépendant ne s’y est attelé, notamment pour des questions de fiscalité. Nous avons une fiscalité de porte, nous n’avons pas de TVA ni d’impôt sur le revenu, ni d’impôt sur les sociétés. Nous avons donc peu de contribuables, avec des prélèvements obligatoires parmi les plus faibles du monde. Pour compenser, on pénalise nos exportations par des droits de sortie, ce qui tue la ressource sous-jacente.

C’est l’exemple de la palmeraie à huile au Bénin, qui en était le deuxième pays exportateur au monde. Mais trop de prélèvements fiscaux ont tué ce secteur. Le Sénégal était le deuxième pays producteur d’arachides au monde en 1960, mais les gouvernements successifs ont tué l’arachide par les taxes sur l’exportation, par la fiscalité de porte. La Côte d’Ivoire est le seul régime agrarien de la région qui a su préserver ses exportations agricoles. Ne rien investir dans son agriculture et la tuer par la fiscalité : c’est la meilleure voie pour continuer dans le sous-développement. On peut s’assurer deux siècles de sous-développement comme cela, en créant des émeutes de la faim et des problèmes politiques majeurs. L’exode rural n’est plus un effet de l’augmentation de la productivité agricole, mais de la misère.

Terangaweb : Alors, que faire ?

Lionel Zinsou : Il faut investir dans l’agriculture, et faire la même chose sur l’énergie. Quand on n’investit pas dans la production et le transport d’énergie, et bien on n’a pas d’énergie. C’est notre situation actuelle : on n’a pas d’électricité pour répondre à la demande pendant 15 ans. L’énergie est le deuxième secteur le plus intensif en capital après l’agriculture.

Certaines choses se sont débloquées. Les privatisations ont amélioré la gestion des entreprises, et favorisé la création de valeur. Le passage des PTT publiques à des entreprises de télécom efficaces a ajouté un point de croissance dans plein de pays. Au Bénin, notre organisme de PTT est en faillite, j’avais donné comme conseil au président béninois de ne pas essayé de redresser lui-même l’entreprise. Entre temps, se sont installés des concurrents privés. Cette gestion privée dynamique a permis de sauver le continent et de créer de la croissance. Dans certains secteurs, télécom et financier, on a fait ce qu’il y avait à faire. Au Kenya, on va avoir un système de paiement par téléphone mobile parmi les plus évolués au monde.

Il faudrait baisser les prix des aliments de moitié, ce qui est possible en augmentant la productivité agricole. Le litre de lait est à 500 francs CFA au Bénin alors qu’il serait possible avec une hausse de productivité de le vendre à 250 francs. Le programme de développement est très connu, il n’y a pas grand-chose à inventer, il faut voir ce qui a marché chez les uns et les autres, et le faire chez nous.

Terangaweb : Pensez-vous que les diverses économies africaines s’orientent toutes dans la même dynamique de développement ?

Lionel Zinsou : Il y a un vrai risque de dualité entre les pays qui vont choisir ce chemin de développement et les pays francophones qui s’en remettent au secteur informel, à leur diaspora. Il risque d’y avoir un gap au sein de l’Afrique. Il y a une vraie impuissance publique notamment au Sénégal ou au Bénin. L’Afrique francophone a un vrai problème à ce niveau, un vrai risque de décrochage par rapport à l’Afrique anglophone et arabophone. S’il n’y a pas de mode d’emploi du développement, il y a des sujets génériques. On aurait gagné 2 à 3 points de croissance en réglant ces problèmes, ce qui va aider à résoudre des problèmes d’emploi.

Mais certains problèmes anémiques de la croissance perdureront. Le fait d’avoir de la croissance ne suffit pas, notamment concernant le problème de l’emploi des jeunes, ferment révolutionnaire assez fort, qui peu nourrir pas mal de troubles potentiellement. Ce ne sont pas des problématiques simples, car les investissements que j’ai mentionnés sont des secteurs intensifs en capital qui ne créent pas beaucoup d’emploi : investir dans l’agriculture libère de la main d’œuvre. Si on développe l’équipement, on va libérer du travail : ce n’est vraiment pas simple. Il faudra aussi parallèlement investir dans des industries et services de main d’œuvre, il faut que les gens acceptent de payer les services à leur prix.

Terangaweb : Comment ces investissements dans les services de main d’œuvre pourraient-il se traduire concrètement ?

Lionel Zinsou : J’ai personnellement participé à la création au Bénin d’une société de service de nettoyage, manutention, etc. On est dans le secteur formel, on paye impôt et charges sociales, qui accroissent le coût du travail. On est cher, donc on fait du travail spécialisé, pour des sièges sociaux de banque, d’entretien de cliniques, des hôtels, de façon à ce qu’on arrive à faire accepter le concept, avec des gens stables, bien payés, formés, avec formation continue. En 4 – 5 ans, on a équilibré les comptes, créé 200 emplois, donc ce n’est pas désespérant. Ce qui est intéressant, c’est le scepticisme et le cynisme qui nous ont accueillis au début qui commencent à disparaître.

Dans le secteur informel, il y a une exploitation brute des gens avec des conditions d’insécurité exceptionnelles. Il y a un degré de non-respect des standards incroyable par l’économie au noir, qui pose de vrais problèmes macroéconomiques. Le rendement moyen du capital dans le secteur informel est de 15%, donc ils en profitent vraiment, c’est une véritable rente qui explique aussi la perduration de leurs comportements très dangereux. Il faut des organisations capables de faire qualifier les gens, qui peuvent les former, mais c’est beaucoup de changements de comportements. Au Rwanda, il y a une politique d’incitation pour convaincre les entreprises de passer de l’informel au formel. C’est une expérience qui gagnerait à faire école. Dans le secteur informel, il y a des gens qui font de l’exploitation barbare mais aussi des gens qui seraient prêts à rentrer dans le secteur formel pour peu que l’Etat leur garantisse un certain nombre de droits et de prestations. Au Rwanda, il en a résulté une explosion des recettes fiscales grâce à cette politique d’incitation. Tout cela fait partie des politiques à prendre en compte d’urgence. Il faut arriver à inciter.

Il faudra changer des comportements sociaux, parce que la croissance à elle seule ne pourra pas régler les problèmes de développement. Il faut faire sauter les rentes et faire jouer la concurrence pour que les choses marchent. C’est le b-a.-b-a de l’économie.

Propose recueillis par Emmanuel Leroueil, Nicolas Simel Ndiaye et Tite Yokossi

Après mon post un peu sec sur la « pseudo-indépendance » du Sénégal, je devrais en principe, écrire quelque chose de positif sur le « sursaut démocratique » de la rue sénégalaise contre le projet – totalement imbécile – de réforme constitutionnelle d’Abdoulaye Wade. Le problème, c’est que rien dans cette « réaction » ne m’inspire la moindre sympathie. C’est comme s’il fallait féliciter le cocu dans le célèbre sketch de Raymond Devos (« j’ai des doutes ») de sa lucidité in extremis : J'ai des doutes !… J'ai des doutes !… Hier soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que d'habitude…il y avait quelqu'un dans mes pantoufles… Mon meilleur copain… Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là… il ne se sert pas de mes affaires ! (….) Alors !… mes pantoufles !… mon pyjama !… ma radio !… mes cigarettes !… et pourquoi pas ma femme pendant qu'il y est !…

Après mon post un peu sec sur la « pseudo-indépendance » du Sénégal, je devrais en principe, écrire quelque chose de positif sur le « sursaut démocratique » de la rue sénégalaise contre le projet – totalement imbécile – de réforme constitutionnelle d’Abdoulaye Wade. Le problème, c’est que rien dans cette « réaction » ne m’inspire la moindre sympathie. C’est comme s’il fallait féliciter le cocu dans le célèbre sketch de Raymond Devos (« j’ai des doutes ») de sa lucidité in extremis : J'ai des doutes !… J'ai des doutes !… Hier soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que d'habitude…il y avait quelqu'un dans mes pantoufles… Mon meilleur copain… Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là… il ne se sert pas de mes affaires ! (….) Alors !… mes pantoufles !… mon pyjama !… ma radio !… mes cigarettes !… et pourquoi pas ma femme pendant qu'il y est !…