Il a été observé que les pays dotés de ressources naturelles sont les plus pauvres, les moins industrialisés et les plus politiquement instables. Les résultats de recherches pointent du doigt l’absence de bonne gouvernance comme la principale cause de cette « malédiction des ressources naturelles ».[1] Alors que ce phénomène a été largement examiné à l’échelle des pays, il semble qu’un phénomène similaire, peut être plus significatif, se déroule à l’échelle des localités de plusieurs pays et peut contribuer à un niveau élevé de pauvreté à l’échelle nationale. Il s’agit d’un paradoxe sur le lien entre la fertilité du sol d’une localité et la proportion de pauvres qui y vivent. C’est ce paradoxe que met en évidence et explique une récente étude du professeur Léonard Wantchékon.[2]

Il a été observé que les pays dotés de ressources naturelles sont les plus pauvres, les moins industrialisés et les plus politiquement instables. Les résultats de recherches pointent du doigt l’absence de bonne gouvernance comme la principale cause de cette « malédiction des ressources naturelles ».[1] Alors que ce phénomène a été largement examiné à l’échelle des pays, il semble qu’un phénomène similaire, peut être plus significatif, se déroule à l’échelle des localités de plusieurs pays et peut contribuer à un niveau élevé de pauvreté à l’échelle nationale. Il s’agit d’un paradoxe sur le lien entre la fertilité du sol d’une localité et la proportion de pauvres qui y vivent. C’est ce paradoxe que met en évidence et explique une récente étude du professeur Léonard Wantchékon.[2]

En effet, à partir de données collectées à l’échelle infranationale dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Ghana, Mali, Burkina-Faso et Sénégal), cette étude montre qu’il existe une corrélation positive entre incidence de la pauvreté et qualité du sol. Autrement dit, ce sont dans les localités où la qualité du sol est très bonne que l’on retrouve les plus fortes proportions de pauvres.[3] Cette relation n’est pas spécifique à un pays dans la mesure où elle est confirmée pour l’ensemble des cinq pays étudiés. Pourtant, l’on s’attendrait plutôt à observer une plus faible proportion de pauvres dans les localités où la qualité du sol est meilleure, toute chose égale par ailleurs.

Pour expliquer ce paradoxe, le professeur montre que ce sont aussi les localités où la qualité du sol est meilleure qui sont moins desservies par les infrastructures de transport dont les pistes rurales. Ce manque d’infrastructures de transport ne favorise pas la mise en valeur de leurs potentialités agricoles. En dépit d’une meilleure qualité de sol, l’absence de pistes rurales empêche les populations d’écouler leurs productions agricoles vers les marchés. A termes, cela décourage l’intensification de la production laissant place à une agriculture de subsistance. En l’absence des machines agricoles nécessaires à l’intensification agricole, l’exode des jeunes vers la ville vient entraîner la chute du rendement des terres agricoles.

Cette relation négative entre infrastructures rurales et qualité du sol trouve son explication dans la marginalisation politique des populations rurales de façon générale et en particulier de celles qui vivent dans des localités où la qualité du sol est très bonne. C’est ce que montre l’étude de Blimpo et al. (2013) selon laquelle, les localités où vivent les populations les plus marginalisées politiquement bénéficient de peu d’infrastructures routières.

La raison en est que face à des ressources financières limitées, le politicien cherche à maximiser le gain électoral de ses décisions en construisant des infrastructures routières dans les zones où la population est plus consciente de ses droits politiques. Ainsi, le faible niveau d’éducation des populations dans les localités où la qualité du sol est très bonne est à l’origine de leur marginalisation politique. Ce qui conduit donc le politicien à privilégier la construction d’infrastructures dans les localités où les populations sont plus conscientes de leurs droits politiques. Or ce sont justement dans les localités ayant une bonne qualité de sol que les niveaux d’éducation sont les plus bas.

Par conséquent, un moyen efficace de réduire la pauvreté en milieu rural consisterait à accroître l’offre d’éducation de qualité dans les localités où la qualité du sol est meilleure. Cela leur permettrait de réclamer davantage de biens publics, dont les infrastructures de transport, nécessaire à l’amélioration de leurs conditions de vie. Une telle appropriation des droits politiques par les populations de ces localités imposerait davantage de contraintes aux politiciens dans leur décision d’allocation des infrastructures routières dans les zones rurales. La construction des pistes de desserte rurales augmentera les débouchés aux produits agricoles issus de ces localités et par ricochet le niveau de vie des populations qui y vivent. Dans la mesure où ce sont les zones rurales qui abritent le plus grand nombre de pauvres dans la plupart des pays Africains, de telles mesures de politiques publiques pourraient avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté à l’échelle nationale.[4]

Ainsi, il ne s’agit pas simplement d’augmenter l’offre d’infrastructures pour réduire la pauvreté ; mais le ciblage des zones bénéficiaires de ces infrastructures importe beaucoup. Dans le cas des pays étudiés, ce sont notamment les localités où la qualité du sol est très bonne qu’il faut cibler. Mais sachant que le politicien n’a aucun intérêt à investir dans ces zones, il faut veiller à accroître l’offre d’éducation de qualité précisément dans les localités ayant des sols de bonne qualité. Cela devrait à termes contraindre le politicien à construire des infrastructures routières dans ces localités, leur permettant ainsi de mettre en valeur leurs potentialités agricoles.

Les résultats utilisés dans cet article ont permis d’identifier l’éducation comme source du paradoxe entre qualité du sol et pauvreté en Afrique. Cette « malédiction des terres fertiles » n’est pas une fatalité dans la mesure où elle s’explique par la marginalisation politique et le manque d’infrastructures de transport dans les localités ayant des sols de bonne qualité. Cependant, la validité du lien entre marginalisation politique et pauvreté reste à confirmer par davantage d’études similaires, car le sens de la causalité allant de la qualité du sol à la pauvreté, en dépit de sa logique, n’est pas rigoureusement établie. Si cette chaîne de causalité était vraie, il serait intéressant de savoir si la même problématique se pose aux autres types d’infrastructures telles que l’énergie, l’eau et l’assainissement.

Georges Vivien Houngbonon

Références :

Wantchékon L., Soil quality, infrastructures and poverty in Africa, presentation à la conférence annuelle de la Banque Mondiale sur l’Afrique, Paris, 23 juin 2014.

Frankel J. 2010. The Natural Ressource Curse : A Survey. NBER Working Paper No. 15836

Moussa P. Blimpo & Robin Harding & Leonard Wantchekon, 2013. "Public Investment in Rural Infrastructure: Some Political Economy Considerations," Journal of African Economies, Centre for the Study of African Economies (CSAE), vol. 22(suppl_2), pages -ii83, August.

[1] Voir la revue de la littérature proposée par Jeffrey Frankel.

[2] Les résultats de cette étude ont été présentés par le professeur à la conférence annuelle de la Banque Mondiale sur l’Afrique à Paris, le 23 juin 2014. L’auteur parle plus précisément de la qualité du sol.

[3] La qualité du sol est mesurée par l’indice proposé par la FAO.

Au cours des dernières années, la croissance économique s’est accélérée en Afrique. Elle suscite cependant des interrogations quant à sa capacité à profiter à tous, c’est-à-dire d’être inclusive. Comment évaluer le caractère inclusif de la croissance ? Quels sont les déterminants de cette inclusivité ? C’est à ces questions que tente de répondre l’étude menée par le Think-Tank L’Afrique des Idées sur la croissance inclusive en Afrique. Les premiers résultats ont été présentés à la Conférence de l'Université des Nations Unies à Helsinki en Septembre 2013 et à la Conférence Annuelle de la Banque Mondiale sur l'Afrique à Paris en juin 2014. Télécharger le résumé analytique en cliquant sur le lien suivant:

Au cours des dernières années, la croissance économique s’est accélérée en Afrique. Elle suscite cependant des interrogations quant à sa capacité à profiter à tous, c’est-à-dire d’être inclusive. Comment évaluer le caractère inclusif de la croissance ? Quels sont les déterminants de cette inclusivité ? C’est à ces questions que tente de répondre l’étude menée par le Think-Tank L’Afrique des Idées sur la croissance inclusive en Afrique. Les premiers résultats ont été présentés à la Conférence de l'Université des Nations Unies à Helsinki en Septembre 2013 et à la Conférence Annuelle de la Banque Mondiale sur l'Afrique à Paris en juin 2014. Télécharger le résumé analytique en cliquant sur le lien suivant:  « Allô Allô » non pas en signe d’interjection ; mais parce que c’est l’appellation du téléphone portable au Congo ; comme pour rappeler qu’il n’a pas été inventé dans ce pays. Mais c’est aussi révélateur de la créativité actuelle dans ce pays de 4,5 millions d’habitants avec un PIB par habitant de 4500 dollars en PPA, plus que la moyenne africaine, et un taux de croissance moyen de 5% entre 2005 et 2013.

« Allô Allô » non pas en signe d’interjection ; mais parce que c’est l’appellation du téléphone portable au Congo ; comme pour rappeler qu’il n’a pas été inventé dans ce pays. Mais c’est aussi révélateur de la créativité actuelle dans ce pays de 4,5 millions d’habitants avec un PIB par habitant de 4500 dollars en PPA, plus que la moyenne africaine, et un taux de croissance moyen de 5% entre 2005 et 2013. Enfin, La référence, c’est l’autre pour l’ensemble de la population dans la mesure où l’essentiel, voire presque la totalité des produits consommés sont importés. Les chaînes de télévision nationales ne sont pas accessibles, en tout cas pas en ville et en particulier dans les hôtels et restaurants. Tout se passe comme si chacun vivait dans son référentiel sans être soumis au reflet de ce que sont les autres. L’Etat ne se préoccupe pas en premier lieu des plus pauvres ; il se réfère d’abord aux plus fortunés. Cela se comprend parfaitement dans un pays où 65% du PIB est généré par l’exploitation du pétrole.

Enfin, La référence, c’est l’autre pour l’ensemble de la population dans la mesure où l’essentiel, voire presque la totalité des produits consommés sont importés. Les chaînes de télévision nationales ne sont pas accessibles, en tout cas pas en ville et en particulier dans les hôtels et restaurants. Tout se passe comme si chacun vivait dans son référentiel sans être soumis au reflet de ce que sont les autres. L’Etat ne se préoccupe pas en premier lieu des plus pauvres ; il se réfère d’abord aux plus fortunés. Cela se comprend parfaitement dans un pays où 65% du PIB est généré par l’exploitation du pétrole. A partir de la définition donnée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’économie verte se caractérise par des activités de production et de consommation impliquant un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Pour adapter cette définition très générale au contexte africain, (

A partir de la définition donnée par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), l’économie verte se caractérise par des activités de production et de consommation impliquant un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale. Pour adapter cette définition très générale au contexte africain, ( Le développement ne serait-il qu’une question de financement ? On est bien tenté de répondre par l’affirmative en partant du modèle proposé par Arthur Lewis (1960). Sous une perspective historique, on s’aperçoit cependant que les nations les plus prospères (e.g. Egypte antique, Rome) n’ont pas réussi à conserver leur prospérité à travers les siècles. Plus récemment, lorsqu’on observe qu’une nation aussi prospère que la Lybie soit bombardée et réduit à un champ de batailles entre milices, la question de la suffisance des moyens financiers pour le développement reste entièrement posée. Si les moyens financiers sont nécessaires au processus de développement, les observations précédentes illustrent à quel point ils ne suffisent pas pour garantir l’élévation permanente du bien-être de la société. Suivant les travaux récents de

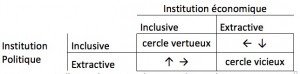

Le développement ne serait-il qu’une question de financement ? On est bien tenté de répondre par l’affirmative en partant du modèle proposé par Arthur Lewis (1960). Sous une perspective historique, on s’aperçoit cependant que les nations les plus prospères (e.g. Egypte antique, Rome) n’ont pas réussi à conserver leur prospérité à travers les siècles. Plus récemment, lorsqu’on observe qu’une nation aussi prospère que la Lybie soit bombardée et réduit à un champ de batailles entre milices, la question de la suffisance des moyens financiers pour le développement reste entièrement posée. Si les moyens financiers sont nécessaires au processus de développement, les observations précédentes illustrent à quel point ils ne suffisent pas pour garantir l’élévation permanente du bien-être de la société. Suivant les travaux récents de

à la fois les techniques agricoles modernes et les enjeux écologiques en s’inspirant de l’agriculture traditionnelle

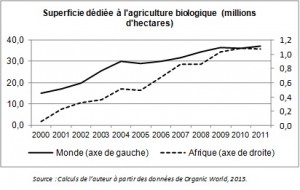

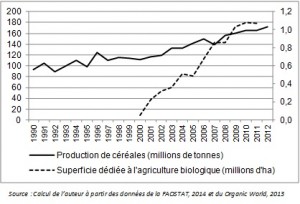

à la fois les techniques agricoles modernes et les enjeux écologiques en s’inspirant de l’agriculture traditionnelle Comme le montre le graphique ci-contre, davantage de terres agricoles sont consacrées à l’agriculture biologique dans le monde et en particulier en Afrique. Ainsi, la superficie des terres d’agriculture biologique en Afrique a été multipliée par plus de 20 entre 2000 et 2011, passant de 50000 à 1,2 million d’hectares. Cependant, en 2011, elle ne représente que 3% de la superficie mondiale dédiée à l’agriculture biologique. Cette faible proportion ne doit pas néanmoins masquer des exemples de réussite tels que l’Ouganda, la Tunisie et l’Ethiopie qui sont les leaders de cette pratique en Afrique. Le cas de l’Ouganda est frappant. En 2010, ce pays représentait à lui seul 21% des terres d’agriculture biologique du continent, avec le plus grand nombre de producteurs et le système institutionnel le mieux organisé. En 2011, l’agriculture biologique en Afrique est davantage consacrée aux cultures de rente telles que le café, le coton, le cacao et l’huile de palme.

Comme le montre le graphique ci-contre, davantage de terres agricoles sont consacrées à l’agriculture biologique dans le monde et en particulier en Afrique. Ainsi, la superficie des terres d’agriculture biologique en Afrique a été multipliée par plus de 20 entre 2000 et 2011, passant de 50000 à 1,2 million d’hectares. Cependant, en 2011, elle ne représente que 3% de la superficie mondiale dédiée à l’agriculture biologique. Cette faible proportion ne doit pas néanmoins masquer des exemples de réussite tels que l’Ouganda, la Tunisie et l’Ethiopie qui sont les leaders de cette pratique en Afrique. Le cas de l’Ouganda est frappant. En 2010, ce pays représentait à lui seul 21% des terres d’agriculture biologique du continent, avec le plus grand nombre de producteurs et le système institutionnel le mieux organisé. En 2011, l’agriculture biologique en Afrique est davantage consacrée aux cultures de rente telles que le café, le coton, le cacao et l’huile de palme.

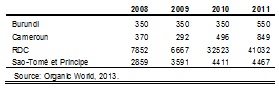

En ce qui concerne l’Afrique Centrale, les informations disponibles dans quatre des dix pays de la CEEAC (Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale), montrent une stabilité des superficies dédiées à l’agriculture biologique entre 2008 et 2011, à l’exception de la RDC et de Sao-Tomé et Principe.

En ce qui concerne l’Afrique Centrale, les informations disponibles dans quatre des dix pays de la CEEAC (Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale), montrent une stabilité des superficies dédiées à l’agriculture biologique entre 2008 et 2011, à l’exception de la RDC et de Sao-Tomé et Principe.

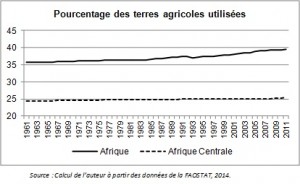

Cet avantage se trouve renforcé par la disponibilité des terres agricoles sur le continent. Selon les statistiques de la FAO (voir graphique ci-contre), seulement 40% des terres agricoles ont été utilisées en Afrique en 2011. Cette proportion chute à 25% en Afrique Centrale, démontrant ainsi une plus grande marge de manœuvre disponible pour l’adoption de l’agriculture biologique dans cette région.

Cet avantage se trouve renforcé par la disponibilité des terres agricoles sur le continent. Selon les statistiques de la FAO (voir graphique ci-contre), seulement 40% des terres agricoles ont été utilisées en Afrique en 2011. Cette proportion chute à 25% en Afrique Centrale, démontrant ainsi une plus grande marge de manœuvre disponible pour l’adoption de l’agriculture biologique dans cette région.

africain dans un contexte mondial caractérisé par une concurrence accrue de la part des pays développés, exacerbée par des barrières non tarifaires et encouragée par les subventions agricoles. En effet, les atouts et potentiels de l’Afrique dans l’agriculture biologique peuvent être utilisés pour diversifier et différencier l’offre de produits agricoles du continent sur les marchés internationaux. Si seulement ces potentiels étaient transformés en performances, à l’instar de l’Ouganda, l’agriculture biologique pourrait être d’une part une source d’entrée de devises grâce aux exportations et d’autre part un moyen de réduction de la pauvreté grâce à l’augmentation des revenus des paysans. Cependant, sa percée est encore entravée par la certification des produits biologiques, gage de débouchés sur les marchés internationaux.

africain dans un contexte mondial caractérisé par une concurrence accrue de la part des pays développés, exacerbée par des barrières non tarifaires et encouragée par les subventions agricoles. En effet, les atouts et potentiels de l’Afrique dans l’agriculture biologique peuvent être utilisés pour diversifier et différencier l’offre de produits agricoles du continent sur les marchés internationaux. Si seulement ces potentiels étaient transformés en performances, à l’instar de l’Ouganda, l’agriculture biologique pourrait être d’une part une source d’entrée de devises grâce aux exportations et d’autre part un moyen de réduction de la pauvreté grâce à l’augmentation des revenus des paysans. Cependant, sa percée est encore entravée par la certification des produits biologiques, gage de débouchés sur les marchés internationaux.

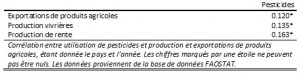

Aujourd’hui, la production et les exportations des produits agricoles dépendent encore significativement de l’utilisation des pesticides. Comme le montre le tableau ci-dessous, la production et l’exportation de produits agricoles sont plus élevés dans les pays qui utilisent plus de pesticides. L’ordre de grandeur de cette corrélation est similaire qu’il s’agisse des exportations ou de la production de cultures vivrières ou de rente. Cette importance de l’utilisation des pesticides dans la production et l’exportation agricole est liée aux problèmes de certification des produits biologiques qui existent à l’échelle des grands pays/régions importateurs de produits biologiques tels que les Etats-Unis et l’Europe. A titre d’exemple, ce n’est qu’à partir de 2012 que l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique ont reconnu mutuellement leurs normes de certification. Cela permet donc aux importateurs de produits biologiques de chaque pays d’acheter des produits biologiques de l’autre pays sans demander une certification nationale.

Aujourd’hui, la production et les exportations des produits agricoles dépendent encore significativement de l’utilisation des pesticides. Comme le montre le tableau ci-dessous, la production et l’exportation de produits agricoles sont plus élevés dans les pays qui utilisent plus de pesticides. L’ordre de grandeur de cette corrélation est similaire qu’il s’agisse des exportations ou de la production de cultures vivrières ou de rente. Cette importance de l’utilisation des pesticides dans la production et l’exportation agricole est liée aux problèmes de certification des produits biologiques qui existent à l’échelle des grands pays/régions importateurs de produits biologiques tels que les Etats-Unis et l’Europe. A titre d’exemple, ce n’est qu’à partir de 2012 que l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique ont reconnu mutuellement leurs normes de certification. Cela permet donc aux importateurs de produits biologiques de chaque pays d’acheter des produits biologiques de l’autre pays sans demander une certification nationale.

Les prix des biens et services vendus aux consommateurs africains sont-ils concurrentiels ? Autrement dit, reflètent-ils le coût de production ou bien sont-ils exagérés ? Aujourd’hui, la plupart des Etats Africains disposent d’une direction sous tutelle du ministère du commerce en charge du contrôle des prix sur les marchés. Cependant, leur moyen d’action est très limité par rapport à l’ampleur des potentielles pratiques anticoncurrentielles et la norme dans les pays développés. Dans

Les prix des biens et services vendus aux consommateurs africains sont-ils concurrentiels ? Autrement dit, reflètent-ils le coût de production ou bien sont-ils exagérés ? Aujourd’hui, la plupart des Etats Africains disposent d’une direction sous tutelle du ministère du commerce en charge du contrôle des prix sur les marchés. Cependant, leur moyen d’action est très limité par rapport à l’ampleur des potentielles pratiques anticoncurrentielles et la norme dans les pays développés. Dans  Voilà un concept qui a été ressassé pendant des décennies sans qu’on ne sache aujourd’hui s’il existe une panacée au développement. Le chercheur

Voilà un concept qui a été ressassé pendant des décennies sans qu’on ne sache aujourd’hui s’il existe une panacée au développement. Le chercheur  Ce 10 janvier 2014, le Bénin a célébré pour la 12ème année consécutive la fête nationale du vaudou.

Ce 10 janvier 2014, le Bénin a célébré pour la 12ème année consécutive la fête nationale du vaudou. Communiquer avec Mawu, l’Inaccessible

Communiquer avec Mawu, l’Inaccessible