L'année 2013 a été très riche à l'Afrique Des Idées. Nous vous proposons dans cet article une revue des idées qui ont été discutées par les rédacteurs de l'ADI durant cette année qui vient de s'écouler.

L'année 2013 a été très riche à l'Afrique Des Idées. Nous vous proposons dans cet article une revue des idées qui ont été discutées par les rédacteurs de l'ADI durant cette année qui vient de s'écouler.

A: comme Afro-responsabilité. Cet éditorial de Emmanuel rappelle l’impérieuse nécessité de s’organiser pour proposer de nouvelles idées capables de répondre aux défis immenses de l’Afrique.

B : comme Béninois. Dans une série d’articles, Tite revient sur les résultats d’un sondage réalisé auprès des populations béninoises sur leurs principales préoccupations. Chacune de ces préoccupations est illustrée par un masque « guêlèdè », l’un des chefs-d’œuvre de l’art Africain.

C : comme Centrafrique. Une fois de plus, l’Afrique a tardé à réagir face aux violences en Centrafrique. Ousmane analyse les origines et les implications de ces violences tout en déplorant la faible réaction des Etats Africains.

D : comme Design. Dans son article, Claudia relate ses conversations avec son guide au musée Dapper. Elles permettent de comprendre les obstacles à la diffusion du design africain auprès du grand public de même que les disparités qui existent entre espaces francophones et anglophones.

E : comme Education. Dans cet article, Félix énumère les raisons qui militent pour un investissement accru dans l’éducation en Afrique. Il propose ensuite des pistes de solutions pour organiser et financer une éducation de qualité en Afrique.

F : comme François Hollande. L’intervention française en Afrique a suscité des réactions contrastées. Hamidou insiste dans cet article sur l’utilité de cette intervention militaire et ses implications sur la capacité des Etats africains à protéger leurs populations contre le terrorisme.

G : comme Guinée Conakry. Dans cet article, Blaise nous interpelle sur l’instabilité politique qui continue de sévir en Guinée Conakry. A l’origine des tensions, l’organisation des élections législatives.

H : comme Hissène. Cette affaire qui remet à l’ordre du jour la nécessité d’une cour pénale africaine est analysée par Ndeye. Elle présente dans cet article les conditions qui ont favorisé le lancement de ce procès tant attendu.

I : comme Inde. Dans cet article, Foly constate un développement de plus en plus important des relations entre l’Inde et l’Afrique. Il se questionne ensuite sur les intérêts mutuels d’un tel partenariat.

J : comme Jeune. Y-a-t-il un lien entre le commerce intra-africain et l’emploi des jeunes ? C’est à cet exercice que s’est livré Georges-Vivien dans son article sur le sujet. Il montre en effet que l commerce intra-africain peut être un levier de réduction du chômage des jeunes.

K : comme Kenya. La question foncière au Kenya tout comme en Ethiopie a été à l’origine de changements de régime souvent brutaux. Elle est aussi au cœur des problématiques de développement aujourd'hui. Loza Seleshie revient sur une problématique importante dans la région orientale du Continent.

L : comme le Lac Tchad. Faire de la sauvegarde du lac Tchad un exemple de coopération africaine. Voilà en substance ce qu’il ressort de l’interview réalisée par Djamal auprès de M. Emile H. Malet, directeur du Forum Mondial du Développement Durable.

M : comme Mandela. Le père de la nation Arc-en-ciel nous a quitté en ce début du mois de décembre. Nacim revient sur son périple à travers l’Afrique, notamment en Algérie où il a dû s’entrainer à la lutte armée.

N : comme Numérique. Après avoir rappelé les principaux progrès dans l’adoption des NTIC en Afrique, Georges-Vivien en appelle à une amplification de leur diffusion.

O : comme Obama. En visite sur le continent Africain, et plus particulièrement au Sénégal, le président américain a eu un échange très controversé sur l’homosexualité et la peine de mort avec son homologue sénégalais Macky Sall. Joël revient sur cet échange qui a fait couler beaucoup d’encre.

P: comme Pétro-CFA. Dans cet article, Leonide analyse comment la réorganisation du secteur énergétique mondiale pourra générer des ressources financières importantes pour l’Afrique, susceptibles de financer son développement.

Q : comme Quatar. Ce pays est devenu l’un des plus importants investisseurs étrangers dans le Monde. Qu’en est-il de sa position en Afrique. Foly montre que les investissements du Quatar sont principalement localisés en Afrique du Nord.

R : comme Rubrique. L’année qui vient de s’achever a vu le lancement de la nouvelle rubrique dédiée aux questions d’énergie et d’environnement en Afrique. Sa mise en place vient du constat que l’Afrique devra faire face à l’accroissement de sa consommation énergétique en tenant compte des contraintes environnementales.

S : comme Sénégal. Partant du cas du Sénégal, Fary constate que les modes de représentation actuels ne permettent pas aux députés de relayer effectivement les doléances des populations à la base. Il appelle donc à une territorialisation du vote.

T : comme Tombouctou. Dans cet article, Joël soutient qu’il n’y a pas de choc de civilisations. Pour cela, il s’appuie sur la résistance passive des populations maliennes à l’occupation du Nord Mali par les islamistes d’Ansar Dine et d’AQMI.

U : comme Uhuru Kenyatta. Celui qui est soupçonné d’être impliqué dans les violences post-électorales de 2007 au Kenya a été élu président de la république. Notre partenaire Think-Africa Press analyse comment cela a été possible.

V : comme Venture Capital. Le financement des activités économiques en Afrique est un enjeu majeur pour son développement. Emmanuel nous présente dans cet article l’activité d’une nouvelle société de venture capital spécialisée dans le financement des projets en phase de démarrage dans les secteurs pétroliers et miniers.

W : comme Westgate. L’attaque terroriste survenue dans le grand centre commercial de Nairobi au Kenya vient nous rappeler le risque sécuritaire que représentent les Shebabs de la Somalie. Dans une analyse des événements, Rayan en conclut qu’il faut rechercher les causes de cette attaque dans la situation politique en Somalie.

X : comme Xamissa. Dans son article, Gaylord nous fait découvrir les performances du musicien Kyle Shepherd ; un voyage culturel au pays de Mandela.

Y : comme Youth. Ou plutôt jeunes afro-responsables. Tity nous propose un portrait de quelques jeunes afro-responsables qui chacun dans leur domaine œuvrent pou le rayonnement de l’Afrique.

Z : comme Zimbabwe. A qui profite la nouvelle constitution du Zimbabwe ? Notre partenaire Think-Africa Press pense qu’il s’agit d’une constitution par les politiciens et pour les politiciens. Espérons que les prochaines révisions de constitution soient vraiment l’émanation de l’aspiration des populations.

Georges Vivien Houngbonon

Nelson Mandela est pleuré par les Sud-Africains, les Africains et la communauté internationale aujourd'hui comme le leader de notre génération qui se tenait la tête et les épaules au-dessus de ses contemporains – un colosse de moralité irréprochable et l'intégrité, figure publique la plus admirée et vénérée dans le monde.

Nelson Mandela est pleuré par les Sud-Africains, les Africains et la communauté internationale aujourd'hui comme le leader de notre génération qui se tenait la tête et les épaules au-dessus de ses contemporains – un colosse de moralité irréprochable et l'intégrité, figure publique la plus admirée et vénérée dans le monde.

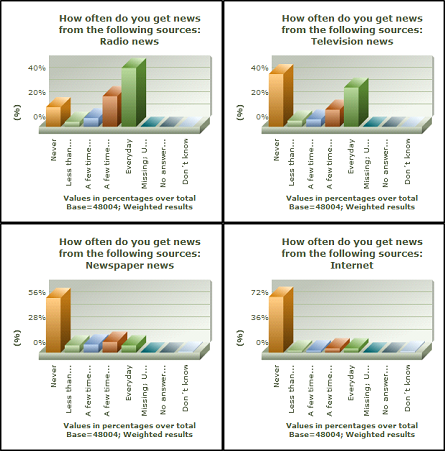

Nous avons coutume de dire que la presse est le quatrième pouvoir dans une démocratie. Au-delà de ce rôle, somme toute symbolique, intéressons-nous précisément à l’impact des médias sur la vie politique et économique des nations. C’est à cette question que répondent des chercheurs dans deux études académiques récentes. L’une analyse l’impact à long terme des médias sur la lecture des journaux et l’implication citoyenne en Afrique sub-saharienne, et l’autre examine l’impact des médias sur la croissance économique en Europe.

Nous avons coutume de dire que la presse est le quatrième pouvoir dans une démocratie. Au-delà de ce rôle, somme toute symbolique, intéressons-nous précisément à l’impact des médias sur la vie politique et économique des nations. C’est à cette question que répondent des chercheurs dans deux études académiques récentes. L’une analyse l’impact à long terme des médias sur la lecture des journaux et l’implication citoyenne en Afrique sub-saharienne, et l’autre examine l’impact des médias sur la croissance économique en Europe.

Nous vivons aujourd’hui dans une société dont le principe de base est la liberté. C’est elle qui garantit le développement économique et social des nations.

Nous vivons aujourd’hui dans une société dont le principe de base est la liberté. C’est elle qui garantit le développement économique et social des nations. Lorsqu’on observe les budgets colossaux des films américains, on arrive vite à la conclusion que l’industrie cinématographique peut contribuer à créer beaucoup d’activités économiques, voire d’emplois. De même, quand on considère le contenu des films américains et leur influence sur le rayonnement international des Etats-Unis, on ne peut que conclure à l’importance stratégique du cinéma dans la visibilité internationale d’une nation. C’est aussi à la même conclusion qu’on arrive lorsqu’on prend en compte « l’exception culturelle » Française. Dès lors, il convient d’accorder une place plus importante à l’industrie cinématographique dans les réflexions sur le développement de l’Afrique.

Lorsqu’on observe les budgets colossaux des films américains, on arrive vite à la conclusion que l’industrie cinématographique peut contribuer à créer beaucoup d’activités économiques, voire d’emplois. De même, quand on considère le contenu des films américains et leur influence sur le rayonnement international des Etats-Unis, on ne peut que conclure à l’importance stratégique du cinéma dans la visibilité internationale d’une nation. C’est aussi à la même conclusion qu’on arrive lorsqu’on prend en compte « l’exception culturelle » Française. Dès lors, il convient d’accorder une place plus importante à l’industrie cinématographique dans les réflexions sur le développement de l’Afrique.

e 3 octobre dernier, un bateau transportant environ 500 migrants originaires de la corne de l’Afrique a fait naufrage au large de Lampedusa faisant environ

e 3 octobre dernier, un bateau transportant environ 500 migrants originaires de la corne de l’Afrique a fait naufrage au large de Lampedusa faisant environ  Pourquoi est-il légitime d’envisager des politiques de réduction de la pauvreté ? Cette question ne se pose plus aujourd’hui. Cependant, de sa réponse dépend l’efficacité des politiques publiques de réduction de la pauvreté. C’est à cet exercice que s’est livré le Professeur Martin Ravallion dans un

Pourquoi est-il légitime d’envisager des politiques de réduction de la pauvreté ? Cette question ne se pose plus aujourd’hui. Cependant, de sa réponse dépend l’efficacité des politiques publiques de réduction de la pauvreté. C’est à cet exercice que s’est livré le Professeur Martin Ravallion dans un

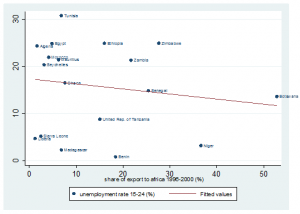

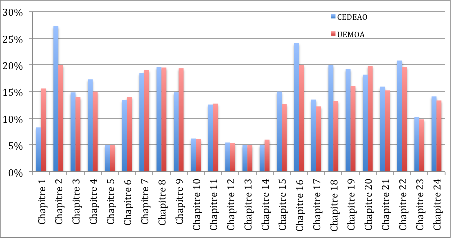

Aujourd’hui l’emploi des jeunes est au cœur de tous les débats économiques en Afrique. Alors que les recommandations se focalisent sur les politiques classiques de formation, d’entreprenariat et de création de « pôles emploi », le rôle du commerce intra-africain reste occulté. Dans cet article, nous examinons le lien qu’il peut exister entre l’accroissement du commerce entre les pays africains et l’emploi des jeunes. Cet exercice est en prélude au colloque du

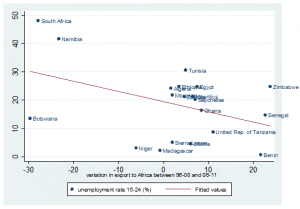

Aujourd’hui l’emploi des jeunes est au cœur de tous les débats économiques en Afrique. Alors que les recommandations se focalisent sur les politiques classiques de formation, d’entreprenariat et de création de « pôles emploi », le rôle du commerce intra-africain reste occulté. Dans cet article, nous examinons le lien qu’il peut exister entre l’accroissement du commerce entre les pays africains et l’emploi des jeunes. Cet exercice est en prélude au colloque du  Les résultats de cette analyse montrent qu’il existe un lien négatif entre le commerce intra-africain et le chômage des jeunes. En effet, comme le montre le graphique ci-contre, les pays qui exportent plus vers l’Afrique ont un plus bas taux de chômage des jeunes.

Les résultats de cette analyse montrent qu’il existe un lien négatif entre le commerce intra-africain et le chômage des jeunes. En effet, comme le montre le graphique ci-contre, les pays qui exportent plus vers l’Afrique ont un plus bas taux de chômage des jeunes.

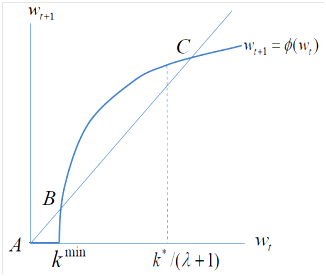

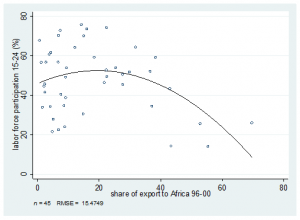

Le graphique ci-contre montre que globalement les pays qui exportent davantage vers l’Afrique ont des taux plus faible de participation des jeunes au marché du travail. Cependant, lorsqu’on y regarde de plus près on constante que la relation n’est pas linéaire ; mais plutôt en U-inversé. Cela signifie qu’il existe un niveau de participation au commerce intra-africain qui maximise la participation des jeunes au marché du travail. D’après nos résultats, ce niveau est de 20%. Autrement dit, les pays dont moins de 20% des exportations sont à destination de l’Afrique peuvent encore augmenter le taux de participation des jeunes sur le marché du travail en s’impliquant davantage dans le commerce intra-africain. Toutefois, lorsque ce niveau est dépassé, une implication plus forte du pays est associée à une plus faible participation des jeunes sur le marché du travail.

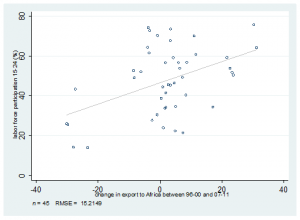

Le graphique ci-contre montre que globalement les pays qui exportent davantage vers l’Afrique ont des taux plus faible de participation des jeunes au marché du travail. Cependant, lorsqu’on y regarde de plus près on constante que la relation n’est pas linéaire ; mais plutôt en U-inversé. Cela signifie qu’il existe un niveau de participation au commerce intra-africain qui maximise la participation des jeunes au marché du travail. D’après nos résultats, ce niveau est de 20%. Autrement dit, les pays dont moins de 20% des exportations sont à destination de l’Afrique peuvent encore augmenter le taux de participation des jeunes sur le marché du travail en s’impliquant davantage dans le commerce intra-africain. Toutefois, lorsque ce niveau est dépassé, une implication plus forte du pays est associée à une plus faible participation des jeunes sur le marché du travail. En réalité, la partie descendante de la courbe est tirée par quelques pays dont plus de 40% des exportations sont à destination de l’Afrique. Ainsi, nous examinons plutôt ce qui se passe lorsqu’un pays augmente ou diminue la part de ses exportations vers l’Afrique entre 1996-2000 et 2007-2011. Le graphique ci-contre montre que les pays ayant le plus augmenter leur participation au commerce intra-africain enregistrent les plus fort taux de participation des jeunes au marché du travail.

En réalité, la partie descendante de la courbe est tirée par quelques pays dont plus de 40% des exportations sont à destination de l’Afrique. Ainsi, nous examinons plutôt ce qui se passe lorsqu’un pays augmente ou diminue la part de ses exportations vers l’Afrique entre 1996-2000 et 2007-2011. Le graphique ci-contre montre que les pays ayant le plus augmenter leur participation au commerce intra-africain enregistrent les plus fort taux de participation des jeunes au marché du travail.

La nécessité de mettre en place des autorités de la concurrence en Afrique

La nécessité de mettre en place des autorités de la concurrence en Afrique

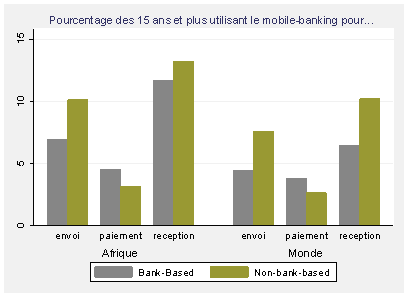

Selon un

Selon un  En général, on note d’abord que conformément aux résultats existants, les services de mobile-banking sont plus développés en Afrique qu’ailleurs dans le monde. Ensuite, le mobile-banking est beaucoup plus utilisé pour recevoir que pour envoyer de l’argent particulièrement en Afrique, reflétant ainsi l’impact des transferts d’argent international en direction de l’Afrique. Enfin, contrairement, aux autres types de transactions, l’utilisation du mobile-banking pour les paiements de facture est encore très peu développée.

En général, on note d’abord que conformément aux résultats existants, les services de mobile-banking sont plus développés en Afrique qu’ailleurs dans le monde. Ensuite, le mobile-banking est beaucoup plus utilisé pour recevoir que pour envoyer de l’argent particulièrement en Afrique, reflétant ainsi l’impact des transferts d’argent international en direction de l’Afrique. Enfin, contrairement, aux autres types de transactions, l’utilisation du mobile-banking pour les paiements de facture est encore très peu développée.