L e 07 mai 2017, la France a élu un nouveau président, en la personne d’Emmanuel MACRON.

e 07 mai 2017, la France a élu un nouveau président, en la personne d’Emmanuel MACRON.

Le nouveau président coche toutes les cases de l’atypisme en politique[1]. Il y a environ une année qu’il a créé son mouvement politique. Personne ou presque au sein de la classe politique, ne lui donnait une chance de réussir son pari, celui de remporter les élections présidentielles. Quelques mois après, il est non seulement le 8ème président de la Ve République mais a également obtenu la majorité absolue aux dernières élections législatives. Actant au passage la définitive désintégration du Parti socialiste, le président Macron a également fortement affaibli la droite républicaine.

Affirmer que le succès d’Emmanuel MACRON a modifié l’échiquier politique français n’est qu’un euphémisme. Ses premières sorties sur le plan international sont venues confirmer cette impression. Entre la symbolique poignée de main avec le président Trump et la réception du président russe Vladimir Poutine, le jeune président a pris ses marques et a fait taire les premières critiques visant son inexpérience pour conduire une bonne politique étrangère de la France. Si pragmatisme et opportunisme peuvent qualifier ses premières sorties face aux géants russe et américain, sa politique africaine reste plus difficile à décrypter. La longue et sulfureuse histoire de la françafrique n’aide pas le nouveau président en ce sens. En effet, durant les dernières décennies, les politiques africaines des exécutifs français se suivent et se ressemblent. Le président Sarkozy avait, dès son arrivée au pouvoir, affirmé sa volonté de mettre fin à ce réseau d’amis et d’intérêts privés priorisés au détriment des intérêts des populations. Il n’en a pourtant été rien. La présidence Hollande, quant à elle, a très timidement tourné le dos à certains gouvernements africains considérés comme peu enclins à la valorisation de la culture démocratique. Le nouvel homme fort de la France pourra-t-il abonder dans le même sens en incarnant un tout autre postulat des relations entre la France et l’Afrique ? Quelles conséquences pourraient avoir l’élection d’un président, non rompu aux codes des relations France Afrique sur la politique africaine de la France ?

Macron, président d’une autre époque

Emmanuel Macron est né en 1977, 32 ans après la fin de la seconde guerre mondiale. Ce détail a une importance capitale. Il met en exergue sa jeunesse. Mais au-delà de son jeune âge, il est le seul président de la Ve République à ne pas avoir véritablement vécu la guerre froide. Il avait 12 ans lors de la chute du mur du Berlin. Il ne porte donc pas l’héritage des nébuleuses relations liées à la « françafrique » qui ont brillamment porté leur fruit lors de la période de la guerre froide. Comme le résumait très excellemment Lionel Zinsou lors d’une interview sur les chaines de France 24, « il n’est pas pris dans des héritages liés à d’autres relations entre la France et l’Afrique. Il a dépassé les clivages gauche et droite, la gauche pour la décolonisation, la droite qui assume l’héritage colonial ». L’ancien premier ministre du Bénin poursuivit en affirmant qu’Emmanuel Macron a pris des risques politiques en France en qualifiant la colonisation de « crime contre l’humanité. ».

Loin d’une posture à visée électoraliste, les prises de position du président Macron vis-à-vis de la colonisation peuvent être interprétées comme la résultante de son époque. Il s’agit là d’une chance inouïe pour l’Afrique et sa société civile, en quête d’interlocuteurs qui ne les analyseraient ni sous le prisme du néocolonialisme ni sous celui de menaces aux intérêts français en Afrique. Cette lecture des relations franco-africaine a été dominante durant ces trente dernières années. Elle pourra peut-être changer avec la présente mandature.

La jeunesse du président Macron, une chance pour la jeunesse africaine ?

L’Afrique est un continent jeune. D’après les chiffres de l’Unesco, 70% de la population a moins de 30 ans[2]. Paradoxalement, c’est le continent sur lequel les jeunes sont les moins représentés aux postes de responsabilité. Ceci s’explique en partie par la longévité au pouvoir de certains chefs d’Etat qui ne créent pas forcément les conditions idoines pouvant permettre à la jeunesse de faire ses preuves.

Ces règnes ont souvent été possible grâce à la bénédiction de gouvernements occidentaux, notamment français. La jeunesse du nouveau président français pourrait radicalement rompre avec cet état de fait. Elle pourrait en conséquence constituer une chance pour une jeunesse africaine qui cherche à prendre en main son destin.

Le président Macron croit en l’avenir de l’Afrique et en à la « créativité » de sa jeunesse. Lors d’une interview au journal Le monde, il a déclaré vouloir être à côté « des ONG, de la diaspora africaine et des entreprises »[3]. En un mot, le président Macron promet de soutenir les sociétés civiles africaines et forcément au détriment des pouvoirs politiques souvent décriés par les populations. L’aide au développement qu’il souhaite doubler devrait donc principalement bénéficier à ces sociétés civiles qui mènent le combat de la bonne gouvernance et de la vulgarisation des bonnes pratiques démocratiques sur le continent.

Les certitudes de sa politique

Pour son premier voyage sur le continent africain, Emmanuel Macron s’est rendu au Mali, pour saluer les troupes françaises de l’opération « Barkhane ». Par ce déplacement, il a donné un signe de ce que constituera l’un des piliers de sa politique africaine. La lutte contre le terrorisme en Afrique de l’ouest sera certainement l’une de ses priorités.

Les intérêts français dans la zone sahélo-sahélienne sont nombreux. L’énergie nucléaire est la principale source d’électricité utilisée en France avec l’uranium en provenance du Niger constituant, à elle seule, un tiers de la production énergétique du pays[4]. C’est dire à quelle point la sécurisation de cette zone peut avoir des conséquences directes sur le quotidien des populations françaises.

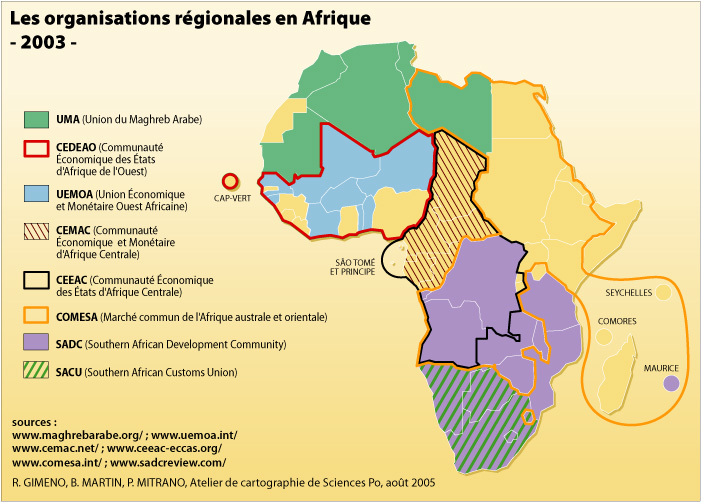

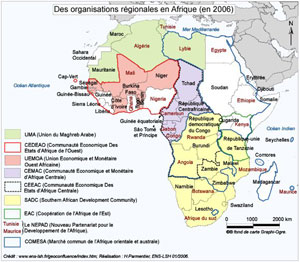

Toute la question qui se pose à ce propos est relative à la stratégie politique et militaire qu’adoptera le nouvel exécutif. Si un départ des troupes françaises n’est pas à l’ordre du jour, un renforcement de la présence française n’est pas non plus évoquée. Le nouvel homme fort français espère convaincre l’Allemagne à participer d’une manière plus pérenne à l’effort de guerre dans le Sahel. Le président compte également mettre l’accent sur la formation et l’équipement des troupes africaines. Alors que l’armée malienne et ses alliés de l’Union Africaine et de la CEDAO[5] peinent à sécuriser le nord du pays, le soutien de la France à la région est plus que jamais nécessaire.

Il faudrait, somme toute, rester prudent quant aux déclarations d’intention du président élu et aux différentes analyses qui peuvent être faites sur la base de son parcours politique. Lorsque les promesses électorales rencontrent la réalité du pouvoir, l’expérience a montré que les déceptions ont assez souvent triomphé.

Giani GNASSOUNOU

[1] Avant son élection à la magistrature suprême, il n’avait jamais exercé de mandat électoral. Son mouvement politique est devenu le premier parti politique avec seulement une année d’existence. A côté, le parti socialiste a dû attendre 12 années après sa création pour voir son candidat accéder au poste de président de la république.

[2] http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/statistics-on-youth/

[3] http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/12/emmanuel-macron-son-programme-afrique-je-veux-mobiliser-plus-de-financements-pour-les-pme-locales_5110340_3212.html

[4] http://www.atlantico.fr/decryptage/combien-couterait-vraiment-prise-stocks-uranium-niger-groupes-islamistes-florent-detroy-614999.html