Alors que l’Afrique continue de se développer économiquement, socialement et politiquement, une nouvelle lignée de femmes africaines émerge. Tant et si bien, que l'Union africaine a baptisé les années 2010 à 2020, la « Décennie des femmes africaines ».

Alors que l’Afrique continue de se développer économiquement, socialement et politiquement, une nouvelle lignée de femmes africaines émerge. Tant et si bien, que l'Union africaine a baptisé les années 2010 à 2020, la « Décennie des femmes africaines ».

Au mois d’août dernier, le magazine Forbes publiait l’édition 2012 de sa liste annuelle des 100 femmes les plus influentes au monde qui comptait déjà 11 femmes noires, et 3 femmes africaines. Dans la chronique africaine de Forbes animée par Mfonohong Nsehe, Farai Gundan, productrice TV et cofondatrice d’AfricaTripDeals et de FaraiMedia, a établi une liste des 20 femmes de pouvoir les plus jeunes en Afrique pour l'année 2012. Elles ont toutes moins de 45 ans et façonnent le récit de l’émergence du continent africain.

Pour Farai Gundan, « ces femmes africaines sont à l'aise dans n'importe quel contexte, des professionnel ou traditionnel ».

« Elles sont capables de tirer leur épingle du chic parisien, des cercles de Dubaï ou de Wall Street, mais aussi chez elles, dans certaines grandes villes d'Afrique comme Yaoundé au Cameroun, Addis-Abeba en Éthiopie, Cap Town en Afrique du Sud ou Harare au Zimbabwe. C'est la façon dont elles embrassent cette dualité de perspectives qui définit cette nouvelle race de femmes africaines. »

Leymah Gbowee, Libéria, militante pour la paix et les droits des femmes

Leymah Gbowee | Photo : ted.comCette militante pour la paix a été l'une des trois femmes lauréates du Prix Nobel de la Paix 2011 « dans la lutte non violente pour la sécurité des femmes et des droits des femmes à participer pleinement à la construction de la paix ». Grâce à son organisation Women Peace and Security Network Africa, Leymah Gbowee forme et donne les moyens aux femmes africaines de ramener la paix dans leur propre pays. Elle est récipiendaire de plusieurs prix dont le Prix de la Paix Blue Ribbon de l'Université Harvard John F. Kennedy et le Prix Gruber des Droits de la femme.

Leymah Gbowee | Photo : ted.comCette militante pour la paix a été l'une des trois femmes lauréates du Prix Nobel de la Paix 2011 « dans la lutte non violente pour la sécurité des femmes et des droits des femmes à participer pleinement à la construction de la paix ». Grâce à son organisation Women Peace and Security Network Africa, Leymah Gbowee forme et donne les moyens aux femmes africaines de ramener la paix dans leur propre pays. Elle est récipiendaire de plusieurs prix dont le Prix de la Paix Blue Ribbon de l'Université Harvard John F. Kennedy et le Prix Gruber des Droits de la femme.

Cina Lawson, Togo, Ministre des Postes et des Télécommunications du Togo

Cina Lawson | Photo : togotoday.netActulellement ministre des Postes et des Télécommunications du Togo, Cina Lawson était auparavant directeur de la stratégie et du développement commercial chez France Télécom / Groupe Orange à New York et chez Alcatel-Lucent à Paris. Elle a commencé sa carrière dans les télécommunications à la Banque mondiale à Washington DC, où elle était en charge des réformes réglementaires pour les pays en développement. Elle est diplômée de l'Université Harvard Kennedy et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Cina Lawson a été nommée Jeune leader mondial 2012 lors du Forum économique mondial.

Cina Lawson | Photo : togotoday.netActulellement ministre des Postes et des Télécommunications du Togo, Cina Lawson était auparavant directeur de la stratégie et du développement commercial chez France Télécom / Groupe Orange à New York et chez Alcatel-Lucent à Paris. Elle a commencé sa carrière dans les télécommunications à la Banque mondiale à Washington DC, où elle était en charge des réformes réglementaires pour les pays en développement. Elle est diplômée de l'Université Harvard Kennedy et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Cina Lawson a été nommée Jeune leader mondial 2012 lors du Forum économique mondial.

Juliana Rotich, Kenya, co-fondatrice d'Ushahidi

Juliana Rotich | Photo : ushahidi.comTechnologue et chercheuse, Juliana Rotich est co-fondatrice et directeur exécutif d’Ushahidi, une société technologique basée à Nairobi qui se spécialise dans le développement de logiciels libres et open source qui regroupent et structure les données de crise en temps réel avec des cartes interactives. Elle figure dans le Top 100 des femmes édité par le quotidien britannique The Guardian, dans le Top 2 des Femmes de la technologie. Juliana Rotich a aussi été élue « Entrepreneur social de l'année » en 2011 par le Forum économique mondial.

Juliana Rotich | Photo : ushahidi.comTechnologue et chercheuse, Juliana Rotich est co-fondatrice et directeur exécutif d’Ushahidi, une société technologique basée à Nairobi qui se spécialise dans le développement de logiciels libres et open source qui regroupent et structure les données de crise en temps réel avec des cartes interactives. Elle figure dans le Top 100 des femmes édité par le quotidien britannique The Guardian, dans le Top 2 des Femmes de la technologie. Juliana Rotich a aussi été élue « Entrepreneur social de l'année » en 2011 par le Forum économique mondial.

Dr. Patience Mthunzi, Afrique du Sud, Scientifique principal au CSIR

Dr. Patience Mthunzi | Photo : ntww.csir.co.zaLe Dr Mthunzi est actuellement la seule scientifique principal d’Afrique du Sud pour le Groupe de recherche sur la biophotonique au sein du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) du Centre National Laser en biophotonique ; un domaine d'étude qui permet l'étude microscopique des molécules biologiques, des cellules et des tissus en utilisant le laser. Lui étant impossible d'étudier la biophotonique en Afrique du Sud, elle est devenue la première étudiante sud- africaine en doctorat à l'École de physique et d'astronomie de l'Université de St Andrews en Ecosse. Patience Mthunzi a récemment reçu l’une des plus hautes distinctions honorifiques du pays, l'Ordre de Mapungubwe, pour sa contribution dans le domaine de la biophotonique.

Dr. Patience Mthunzi | Photo : ntww.csir.co.zaLe Dr Mthunzi est actuellement la seule scientifique principal d’Afrique du Sud pour le Groupe de recherche sur la biophotonique au sein du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR) du Centre National Laser en biophotonique ; un domaine d'étude qui permet l'étude microscopique des molécules biologiques, des cellules et des tissus en utilisant le laser. Lui étant impossible d'étudier la biophotonique en Afrique du Sud, elle est devenue la première étudiante sud- africaine en doctorat à l'École de physique et d'astronomie de l'Université de St Andrews en Ecosse. Patience Mthunzi a récemment reçu l’une des plus hautes distinctions honorifiques du pays, l'Ordre de Mapungubwe, pour sa contribution dans le domaine de la biophotonique.

Maud Chifamba, Zimbabwe, étudiante de 14 ans en comptabilité à l’Université

A Maud Chifamba | Photo : zimbabwenewsonline 14-ans, Maud Chifamba a fait son entrée dans l'histoire cette année quand elle est devenue la plus jeune élève du Zimbabwe et peut-être de l'ensemble de l'Afrique australe à s'inscrire à l'université. Le jeune génie a été admis à l'Université du Zimbabwe où elle va étudier la comptabilité dans le cadre d’un cursur de Maîtrise. Orpheline depuis le mois décembre dernier suite au décès de sa mère, elle a s’est présentée quelques jours après pour ses examens finaux. Malgré ces tristes événements et le manque de moyens, Maud Chifamba s’est scolarisé elle-même à la maison et a battu de façon autodidacte des records universitaires. Elle a ainsi gagné une bourse d'études de quatre ans de près de 10.000 $ USD.

Maud Chifamba | Photo : zimbabwenewsonline 14-ans, Maud Chifamba a fait son entrée dans l'histoire cette année quand elle est devenue la plus jeune élève du Zimbabwe et peut-être de l'ensemble de l'Afrique australe à s'inscrire à l'université. Le jeune génie a été admis à l'Université du Zimbabwe où elle va étudier la comptabilité dans le cadre d’un cursur de Maîtrise. Orpheline depuis le mois décembre dernier suite au décès de sa mère, elle a s’est présentée quelques jours après pour ses examens finaux. Malgré ces tristes événements et le manque de moyens, Maud Chifamba s’est scolarisé elle-même à la maison et a battu de façon autodidacte des records universitaires. Elle a ainsi gagné une bourse d'études de quatre ans de près de 10.000 $ USD.

Florence Iwegbue, Nigeria, Avocate et co-fondatrice de LiveWello

Florence IwegbueUn événement qui change la vie, le diagnostic de son fils autiste a donné naissance à LiveWello ™, le réseau social destiné à la santé. Avocate de formation britannique, Florence Iwegbue et son mari médecin, un développeur de logiciels autodidacte, ont fondé LiveWello pour soutenir la santé de leur fils autiste, tout en tirant partie des meilleurs éléments de leur culture africaine : la vie du village. En développant une application de santé à nature sociale, ils ont pu collaborer avec les prestataires de santé de leur fils, leurs coachs médicaux et le reste de leur famille restée en Afrique, afin de gérer collectivement son état de santé. Désormais, Florence Iwegbue aide les autres à gérer leur propre santé grâce à l'application de réseau social qu'elle a mis en place.

Florence IwegbueUn événement qui change la vie, le diagnostic de son fils autiste a donné naissance à LiveWello ™, le réseau social destiné à la santé. Avocate de formation britannique, Florence Iwegbue et son mari médecin, un développeur de logiciels autodidacte, ont fondé LiveWello pour soutenir la santé de leur fils autiste, tout en tirant partie des meilleurs éléments de leur culture africaine : la vie du village. En développant une application de santé à nature sociale, ils ont pu collaborer avec les prestataires de santé de leur fils, leurs coachs médicaux et le reste de leur famille restée en Afrique, afin de gérer collectivement son état de santé. Désormais, Florence Iwegbue aide les autres à gérer leur propre santé grâce à l'application de réseau social qu'elle a mis en place.

Lisa Opoku Busumbru, Ghana, directrice de l'exploitation à Goldman Sachs

Lisa Opoku Busumbru | Photo : blackenterprise.comLe magazine Black Enterprise basé aux États-Unis a nommé ce jeune cadre de Wall Street parmi ses « 40 étoiles montantes de moins de 40 ans en 2012 ». Lisa Opoku Busumbru figure également dans la liste des « 75 femmes d'affaires les plus influentes en 2010 ». Elle est le chef de l'exploitation de la division Titres de Goldman Sachs pour la région Asie-Pacifique. Lisa Opoku Busumbru a obtenu un Bachelor en sociologie avec mention très bien de l'Université du Minnesota en 1993 et un doctorat en droit de la Harvard Law School en 1996.

Lisa Opoku Busumbru | Photo : blackenterprise.comLe magazine Black Enterprise basé aux États-Unis a nommé ce jeune cadre de Wall Street parmi ses « 40 étoiles montantes de moins de 40 ans en 2012 ». Lisa Opoku Busumbru figure également dans la liste des « 75 femmes d'affaires les plus influentes en 2010 ». Elle est le chef de l'exploitation de la division Titres de Goldman Sachs pour la région Asie-Pacifique. Lisa Opoku Busumbru a obtenu un Bachelor en sociologie avec mention très bien de l'Université du Minnesota en 1993 et un doctorat en droit de la Harvard Law School en 1996.

Leila Lopes, Angola, Miss Univers 2012

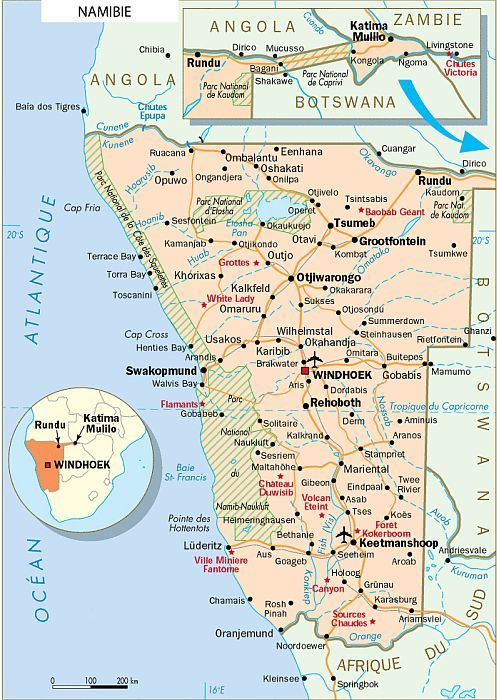

Leila Lopes | Photo : starpulse.comLe 12 Septembre 2011, Lopes a été couronnée Miss Univers, en devenant la première Angolaise à acquérir cette distinction, la quatrième Africaine à remporter le titre (après Miss Afrique du Sud en 1978, Miss Namibie en 1992 et Miss Botswana en 1999 ) et la deuxième femme noire africaine à être couronnée après la botswanaise Kwelagobe Mpule en 1999.

Leila Lopes | Photo : starpulse.comLe 12 Septembre 2011, Lopes a été couronnée Miss Univers, en devenant la première Angolaise à acquérir cette distinction, la quatrième Africaine à remporter le titre (après Miss Afrique du Sud en 1978, Miss Namibie en 1992 et Miss Botswana en 1999 ) et la deuxième femme noire africaine à être couronnée après la botswanaise Kwelagobe Mpule en 1999.

En tant que Miss Univers, Leila Lopes a utilisé son titre comme une plateforme pour le plaidoyer des malades du SIDA et du VIH à travers le monde entier.

Isha Sesay, Sierra Leone, présentatrice du journal télévisé et journaliste à CNN

Isha Sesay | Photo : CNN ObservationsIsha Sesay chronique pour « African Voices » et « Inside Africa », un programme hebdomadaire primé de CNN International qui traite des tendances politiques, économiques, culturelles et sociales en Afrique.

Isha Sesay | Photo : CNN ObservationsIsha Sesay chronique pour « African Voices » et « Inside Africa », un programme hebdomadaire primé de CNN International qui traite des tendances politiques, économiques, culturelles et sociales en Afrique.

Elle est aussi un point d'ancrage sur CNN International et contributeur dans « Anderson Cooper 360 » de CNN et dans « Evening Express », un journal télévisé de HLN.

Rainatou Sow, Guinée, militante des droits des femmes, fondatrice et directrice de

Rainatou Sow | Photo : -women4africa.comOriginaire de la Guinée, Rainatou Sow est avocat des droits de l’homme et de la justice sociale et activiste des droits des femmes. Elle a fondée « Make Every Woman Count » en décembre 2010, soit deux mois après la déclaration de la « Décennie des femmes africaines » par l'Union africaine. Make Every Woman Count est une société britannique à but non lucratif qui surveille les droits des femmes dans tous les pays africains. L'organisation publie un rapport annuel à titre de vérification du statut et des conditions des femmes dans chaque pays africain. Rainatou Sow a été distingué « femme la plus inspirée de l'Année 2012 » par Women4Africa.

Rainatou Sow | Photo : -women4africa.comOriginaire de la Guinée, Rainatou Sow est avocat des droits de l’homme et de la justice sociale et activiste des droits des femmes. Elle a fondée « Make Every Woman Count » en décembre 2010, soit deux mois après la déclaration de la « Décennie des femmes africaines » par l'Union africaine. Make Every Woman Count est une société britannique à but non lucratif qui surveille les droits des femmes dans tous les pays africains. L'organisation publie un rapport annuel à titre de vérification du statut et des conditions des femmes dans chaque pays africain. Rainatou Sow a été distingué « femme la plus inspirée de l'Année 2012 » par Women4Africa.

Biola Alabi, Nigeria, Directeur Général de MNET Africa

Biola Alabi | Photo : The Guardian Life MagazineDirectrice de MNET Africa, multinationale de câbles et satellites, Biola Alabi est l'une des femmes les plus puissantes dans les médias africains.

Biola Alabi | Photo : The Guardian Life MagazineDirectrice de MNET Africa, multinationale de câbles et satellites, Biola Alabi est l'une des femmes les plus puissantes dans les médias africains.

Nommée Jeune leader mondial 2012 par le Forum économique mondial, elle a été à l'avant-garde de l'expansion de la marque AfricaMagic à travers le continent. En 2010, elle a été membre du Conseil l'avenir du divertissement lors du Forum économique mondial.

Lorna Rutto, Kenya, entrepreneur en développement durable et technologie verte, Ecopost

Lorna Rutto| Photo : blackenterprise.comLorna Rutto est la fondatrice d’Ecopost dont la vision est de « transformer les déchets de l'Afrique pour en faire de la richesse ». Basée à Nairobi, son entreprise, Ecopost, convertit du plastique usagé en bois synthétique, résistant, facile à utiliser et respectueux de l'environnement, une alternative écologique au bois véritable. Lorna Rutto est la lauréat 2011 de Cartier en Afrique subsaharienne. Elle a également remporté le Prix BiD Network 2010 pour la Nature, le Prix SEED 2010 et le Prix Enablis Business 2009.

Lorna Rutto| Photo : blackenterprise.comLorna Rutto est la fondatrice d’Ecopost dont la vision est de « transformer les déchets de l'Afrique pour en faire de la richesse ». Basée à Nairobi, son entreprise, Ecopost, convertit du plastique usagé en bois synthétique, résistant, facile à utiliser et respectueux de l'environnement, une alternative écologique au bois véritable. Lorna Rutto est la lauréat 2011 de Cartier en Afrique subsaharienne. Elle a également remporté le Prix BiD Network 2010 pour la Nature, le Prix SEED 2010 et le Prix Enablis Business 2009.

Yolanda Sangweni, Afrique du Sud, Rédactrice en chef / productrice, ESSENCE.com

Yolanda Sangweni | Photo : thefabnetwork.comNé d'une mère sud- africaine qui, combattant pour sa liberté, avait fui le régime d'apartheid pour se réfugier aux Etats-Unis, Yolanda Sangweni a passé sa petite enfance à Harlem où elle a vécu pendant des années. Elle est désormais rédactrice en chef chez ESSENCE.com, l'une des principales publications pour femmes noires aux États-Unis. Yolanda Sangweni est également co-fondatrice d’AfriPOP!, un magazine en ligne en se concentrant sur la culture des jeunes africains contemporains. Yolanda Sangweni a travaillé comme rédacteur en chef pour le magazine TRACE et a été contributeur « O: The Oprah Magazine » (Afrique du Sud), Glamour, Harper 's Bazaar, Arise et Time Out New York abordant les thèmes de la musique, de la mode et de la culture.

Yolanda Sangweni | Photo : thefabnetwork.comNé d'une mère sud- africaine qui, combattant pour sa liberté, avait fui le régime d'apartheid pour se réfugier aux Etats-Unis, Yolanda Sangweni a passé sa petite enfance à Harlem où elle a vécu pendant des années. Elle est désormais rédactrice en chef chez ESSENCE.com, l'une des principales publications pour femmes noires aux États-Unis. Yolanda Sangweni est également co-fondatrice d’AfriPOP!, un magazine en ligne en se concentrant sur la culture des jeunes africains contemporains. Yolanda Sangweni a travaillé comme rédacteur en chef pour le magazine TRACE et a été contributeur « O: The Oprah Magazine » (Afrique du Sud), Glamour, Harper 's Bazaar, Arise et Time Out New York abordant les thèmes de la musique, de la mode et de la culture.

Danai Gurira, Zimbabwe, Actrice et écrivain

Danai Gurira | Photo : coolspotters.comDanai Gurira joue Michonne, une femme guerrière intrépide qui est l'un des personnages principaux de la populaire émission de HBO, « The Walking Dead », basé sur le livre de bande dessinée populaire américaine du même nom. Diplômée de l'Université de New York Tisch School prestigieux des arts, Danai Gurira est la guest star de « New York, section criminelle », « Life on Mars », « Lie to Me » et a eu un rôle récurrent dans « Treme » sur HBO. Au cinéma, elle a notamment joué dans « The Visitor », « Restless City » and « MaGeorge ». Elle a reçu l’Obie Award, le Prix Outer Critics Circle, et le Prix Helen Hayes de la meilleure actrice principale dans une pièce off de Broadway. Danai Gurira a également récemment remporté le Prix Whiting 2012 d’un montant de 50.000 dollars, décerné chaque année à 10 stars montantes.

Danai Gurira | Photo : coolspotters.comDanai Gurira joue Michonne, une femme guerrière intrépide qui est l'un des personnages principaux de la populaire émission de HBO, « The Walking Dead », basé sur le livre de bande dessinée populaire américaine du même nom. Diplômée de l'Université de New York Tisch School prestigieux des arts, Danai Gurira est la guest star de « New York, section criminelle », « Life on Mars », « Lie to Me » et a eu un rôle récurrent dans « Treme » sur HBO. Au cinéma, elle a notamment joué dans « The Visitor », « Restless City » and « MaGeorge ». Elle a reçu l’Obie Award, le Prix Outer Critics Circle, et le Prix Helen Hayes de la meilleure actrice principale dans une pièce off de Broadway. Danai Gurira a également récemment remporté le Prix Whiting 2012 d’un montant de 50.000 dollars, décerné chaque année à 10 stars montantes.

Eunice Cofie, Ghana, fondatrice et chef chimiste en cosmétique chez Nuekie

Eunice Cofie| Photo : missblackfloridaAncienne Miss Black Florida USA, Eunice Cofie est présidente et chef chimiste en cosmétique de Nuekie, une société de dermatologie ethnique. Elle a également été en vedette dans la revue Scientific American dans la rubrique « A quoi ressemble un scientifique ? ». Eunice Cofie a été reconnue par le gouverneur de la Floride et la Commission de Floride sur le statut de la femme avec le prestigieux Prix des réalisations en Floride pour son engagement à améliorer la vie des femmes et des familles dans sa communauté. Eunice Cofie a été classée par le journal Tallahassee Democrat parmi les « 25 femmes que vous devez connaître à Tallahassee ». Elle a auss été distinguée Jeune Leader Mondial 2012 par le Forum économique mondial.

Eunice Cofie| Photo : missblackfloridaAncienne Miss Black Florida USA, Eunice Cofie est présidente et chef chimiste en cosmétique de Nuekie, une société de dermatologie ethnique. Elle a également été en vedette dans la revue Scientific American dans la rubrique « A quoi ressemble un scientifique ? ». Eunice Cofie a été reconnue par le gouverneur de la Floride et la Commission de Floride sur le statut de la femme avec le prestigieux Prix des réalisations en Floride pour son engagement à améliorer la vie des femmes et des familles dans sa communauté. Eunice Cofie a été classée par le journal Tallahassee Democrat parmi les « 25 femmes que vous devez connaître à Tallahassee ». Elle a auss été distinguée Jeune Leader Mondial 2012 par le Forum économique mondial.

Marieme Jamme, Sénégal, entrepreneur social, technologue et directrice générale de SpotOne Global Solutions

Marieme Jamme | Photo : Spot OneD’origine Sénégalais, Marieme Jamme est PDG de SpotOne Global Solutions, une société britannique qui aide les organisations à établir une présence internationale en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. CNN a fait figurer Marieme Jamme dans le Top 10 des Voix Tech africaines à suivre sur Twitter.

Marieme Jamme | Photo : Spot OneD’origine Sénégalais, Marieme Jamme est PDG de SpotOne Global Solutions, une société britannique qui aide les organisations à établir une présence internationale en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. CNN a fait figurer Marieme Jamme dans le Top 10 des Voix Tech africaines à suivre sur Twitter.

Marieme Jamme est également co-fondatrice d’Africa Gathering, la première plateforme mondiale où les entrepreneurs et les experts rencontrent et partagent des idées sur le développement en Afrique. Orateur prolifique, en particulier sur l'Afrique, Marieme Jamme est aussi l'organisatrice de TEDx Accra et Dakar.

Jepchumba, Kenya, créatrice de contenu numérique, conservateur culturel, African Digital Art

Jepchumba | Photo : myweku.comJepchumba est la fondatrice et directrice créative d’African Digital Art, une plateforme pour l'innovation et l'inspiration qui se consacre aux médias numériques d'Afrique.

Jepchumba | Photo : myweku.comJepchumba est la fondatrice et directrice créative d’African Digital Art, une plateforme pour l'innovation et l'inspiration qui se consacre aux médias numériques d'Afrique.

Originaire du Kenya, mais installée à Cape Town en Afrique du Sud, Jepchumba parcourt le monde pour partager ses points de vue sur l'art africain et la technologie à des conférences populaires, y compris South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, et plus récemment à TEDx Euston en Angleterre.

Redi Tlhabi, Afrique du Sud, journaliste, animatrice et auteure

Redi Tlhabi | Photo : timeslive.co.zaElle présente le « Redi Tlhabi Show » sur Talk Radio 702 et 567 Cape Talk. Elle a interviewé des vedettes de l'actualité de premier plan, dont Nelson Mandela, le président sud-africain Jacob Zuma, l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, l'archevêque Desmond Tutu. Redi Tlhabi est également productrice d'un documentaire largement débattu sur l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Elle est également chroniqueuse pour le journal Sunday Times et auteure de « Endings and Beginnings: A Story of Healing », un livre basé sur ses expériences de l'enfance. Redi Tlhabi propose un nouveau talk-show populaire sur la de télévision anglaise Al Jazeera qui mettra l'accent sur la politique, la culture, la musique, la santé et la science.

Redi Tlhabi | Photo : timeslive.co.zaElle présente le « Redi Tlhabi Show » sur Talk Radio 702 et 567 Cape Talk. Elle a interviewé des vedettes de l'actualité de premier plan, dont Nelson Mandela, le président sud-africain Jacob Zuma, l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, l'archevêque Desmond Tutu. Redi Tlhabi est également productrice d'un documentaire largement débattu sur l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Elle est également chroniqueuse pour le journal Sunday Times et auteure de « Endings and Beginnings: A Story of Healing », un livre basé sur ses expériences de l'enfance. Redi Tlhabi propose un nouveau talk-show populaire sur la de télévision anglaise Al Jazeera qui mettra l'accent sur la politique, la culture, la musique, la santé et la science.

Swaady Martin-Leke, Côte d'Ivoire, entrepreneur et fondatrice, Yswara

L'ancienne directrice de General Electric au sud du Sahara a quitté son poste en 2011 pour lancer Yswara, une marque de luxe qui s'engage à offrir les meilleurs thés africains et expériences culturelles.

L'ancienne directrice de General Electric au sud du Sahara a quitté son poste en 2011 pour lancer Yswara, une marque de luxe qui s'engage à offrir les meilleurs thés africains et expériences culturelles.

Yswara a ouvert son magasin phare à Johannesburg et deux autres sont prévus à Cape Town et au Nigeria.

Swaady Martin-Leke est membre du réseau très sélectif African Leadership Network qui est l'une des principales organisations de jeunes leaders, dynamiques et influentes en Afrique.Swaady Martin-Leke | Photo : marieclairvoyant.com

Dr. Jacqueline Chimhanzi, Zimbabwe, Cadre dirigeant d’entreprise

Dr Jacqueline Chimhanzi est stratège principale chez Industrial Development Corporation (IDC), un important institut de financement du développement sur le continent africain. Auparavant, elle était responsable du bureau Afrique de Deloitte en Afrique du Sud.

Dr Jacqueline Chimhanzi est stratège principale chez Industrial Development Corporation (IDC), un important institut de financement du développement sur le continent africain. Auparavant, elle était responsable du bureau Afrique de Deloitte en Afrique du Sud.

En 2010, elle est apparue sur la liste « The Power of 40 » du magazine sud-africain Destiny, et en 2012, elle faisait partie d'un groupe de « veilleurs estimés d’Afrique » invités à soumettre leurs points de vue sur l'Afrique pour le développement des principales revues pour une édition spéciale Afrique axée sur les stratégies pour la transformation de l'Afrique.

Dr. Jacqueline Chimhanzi | Photo : afdb.com

Pour aller plus loin, consulter l’intégralité de la liste (en anglais) de Farai Gundan, sur le blog de Mfonohong Nsehe hébergé par Forbes.

Traduction en français réalisée par notre partenaire Next-Afrique

Laurent Liautaud, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Laurent Liautaud, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Dollo Ado concentre cinq camps de réfugiés situé dans la région somalienne de l’Ethiopie à seulement 200 kilomètres de la frontière avec la Somalie. L'endroit est inhospitalier, au milieu de routes poussiéreuses et de températures qui atteignent des pics considérables. La population des cinq camps s'élève à près de 200 000 personnes. Plus de 4 000 ont été enregistrés entre janvier et février 2013. Environ 150 à 200 nouvelles arrivées sont enregistrées tous les jours, avec notamment beaucoup de femmes et d'enfants.

Dollo Ado concentre cinq camps de réfugiés situé dans la région somalienne de l’Ethiopie à seulement 200 kilomètres de la frontière avec la Somalie. L'endroit est inhospitalier, au milieu de routes poussiéreuses et de températures qui atteignent des pics considérables. La population des cinq camps s'élève à près de 200 000 personnes. Plus de 4 000 ont été enregistrés entre janvier et février 2013. Environ 150 à 200 nouvelles arrivées sont enregistrées tous les jours, avec notamment beaucoup de femmes et d'enfants.

Le 27 avril 1960, le Togo obtient son indépendance de la France et Sylvanus Olympio est élu président de la république. Trois ans plus tard, le 13 janvier 1963, il est assassiné à l’issue d’un coup d’état. L’histoire commence mal. En 1967, après avoir renversé Nicolas Grunitzky, le successeur d’Olympio, le lieutenant-colonel Etienne Eyadema Gnassingbé prend le pouvoir. Par l'ordonnance n°01 du 15 avril 1967, Gnassingbé Eyadema assume les fonctions présidentielles. Le régime d’exception qu’il instaure restera en vigueur pendant plus de 10 ans. Un parti unique est créé dont il prend la présidence : le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT).

Le 27 avril 1960, le Togo obtient son indépendance de la France et Sylvanus Olympio est élu président de la république. Trois ans plus tard, le 13 janvier 1963, il est assassiné à l’issue d’un coup d’état. L’histoire commence mal. En 1967, après avoir renversé Nicolas Grunitzky, le successeur d’Olympio, le lieutenant-colonel Etienne Eyadema Gnassingbé prend le pouvoir. Par l'ordonnance n°01 du 15 avril 1967, Gnassingbé Eyadema assume les fonctions présidentielles. Le régime d’exception qu’il instaure restera en vigueur pendant plus de 10 ans. Un parti unique est créé dont il prend la présidence : le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT).

Quand on sait la place de l’économie informelle au Togo, celle des femmes commerçantes dans la structure familiale et les millions qui se brassent au cœur de ce marché…chaque citoyen togolais, où qu’il soit, a, même indirectement, subi des pertes au cours de cet incident. Ras-le-bol général. Des manifestants descendent dans la rue, leur tribune, cette fois, ils risquent tout, de toute façon ils n’ont plus rien à perdre. Le 10 avril dernier, la Synergie des Travailleurs du Togo entame une énième grève pour exiger l’amélioration des conditions de travail des employés de l’administration publique. Repris par le secteur éducatif, le mouvement entraîne la fermeture des écoles. Ainsi, à leur tour, les élèves descendent dans la rue pour soutenir leurs professeurs et réclamer la reprise des cours. A Dapaong (dans le nord du pays) les forces armées tirent à balles réelles sur les manifestants. Deux morts. Anselme Sinandare et Douti Sinanlengue,

Quand on sait la place de l’économie informelle au Togo, celle des femmes commerçantes dans la structure familiale et les millions qui se brassent au cœur de ce marché…chaque citoyen togolais, où qu’il soit, a, même indirectement, subi des pertes au cours de cet incident. Ras-le-bol général. Des manifestants descendent dans la rue, leur tribune, cette fois, ils risquent tout, de toute façon ils n’ont plus rien à perdre. Le 10 avril dernier, la Synergie des Travailleurs du Togo entame une énième grève pour exiger l’amélioration des conditions de travail des employés de l’administration publique. Repris par le secteur éducatif, le mouvement entraîne la fermeture des écoles. Ainsi, à leur tour, les élèves descendent dans la rue pour soutenir leurs professeurs et réclamer la reprise des cours. A Dapaong (dans le nord du pays) les forces armées tirent à balles réelles sur les manifestants. Deux morts. Anselme Sinandare et Douti Sinanlengue,  Yannick Ebibié est le président de l’association One Gabon, qui promeut la culture de l’entreprenariat et soutient des entrepreneurs dans leur montage de projet et leur recherche de financement au Gabon. Il se confie aux lecteurs de Terangaweb – l’Afrique des idées sur l’action de son association et sa lecture des potentialités qu’offre le financement participatif – crowdfunding en anglais – pour les entrepreneurs africains.

Yannick Ebibié est le président de l’association One Gabon, qui promeut la culture de l’entreprenariat et soutient des entrepreneurs dans leur montage de projet et leur recherche de financement au Gabon. Il se confie aux lecteurs de Terangaweb – l’Afrique des idées sur l’action de son association et sa lecture des potentialités qu’offre le financement participatif – crowdfunding en anglais – pour les entrepreneurs africains.

Il y a des modèles de financement différents suivant les plateformes. Sur certaines, ce sont des prêts avec intérêts. Pour Kiva et ONE Gabon, tu donnes de l’argent, qui te sera remboursé progressivement, sans intérêt. Kickstarter est plus dans le don. De manière générale, je pense que ce nouveau procédé, rendu possible grâce à la technologie et aux nouveaux réseaux virtuels, représente une opportunité très important dont beaucoup d’Africains pourraient profiter. Au sein de notre association, nous souhaitons étudier la question pour comprendre quels sont les freins au développement du financement participatif au Gabon. Une première observation, c’est que souvent les institutions de micro-finance ne parviennent pas à atteindre les standards exigés par les plateformes tels que Kiva. Il y a donc sans doute un travail à mener pour mieux accompagner les différentes acteurs engagés dans le microfinancement, et sans doute faire évoluer le cadre réglementaire qui entoure ce secteur.

Il y a des modèles de financement différents suivant les plateformes. Sur certaines, ce sont des prêts avec intérêts. Pour Kiva et ONE Gabon, tu donnes de l’argent, qui te sera remboursé progressivement, sans intérêt. Kickstarter est plus dans le don. De manière générale, je pense que ce nouveau procédé, rendu possible grâce à la technologie et aux nouveaux réseaux virtuels, représente une opportunité très important dont beaucoup d’Africains pourraient profiter. Au sein de notre association, nous souhaitons étudier la question pour comprendre quels sont les freins au développement du financement participatif au Gabon. Une première observation, c’est que souvent les institutions de micro-finance ne parviennent pas à atteindre les standards exigés par les plateformes tels que Kiva. Il y a donc sans doute un travail à mener pour mieux accompagner les différentes acteurs engagés dans le microfinancement, et sans doute faire évoluer le cadre réglementaire qui entoure ce secteur.

En 1994, alors que le continent africain connait déjà plusieurs conflits, une commission présidée par Mme Graça Machel est chargée de mener une étude sur l’impact des conflits armés sur les enfants. Le rapport rendu en 1996 porte sur, entre autres, les enfants réfugiés, les enfants victimes d’exploitation sexuelle et les enfants-soldats. C’est sur les recommandations de cette commission que nait le Bureau du représentant spécial du sécrétaire général des Nations Unies

En 1994, alors que le continent africain connait déjà plusieurs conflits, une commission présidée par Mme Graça Machel est chargée de mener une étude sur l’impact des conflits armés sur les enfants. Le rapport rendu en 1996 porte sur, entre autres, les enfants réfugiés, les enfants victimes d’exploitation sexuelle et les enfants-soldats. C’est sur les recommandations de cette commission que nait le Bureau du représentant spécial du sécrétaire général des Nations Unies  Démobiliser les enfants : les sortir du groupe armé. C’est la première phase du programme, qui consiste à se rendre auprès des chefs de guerre pour sortir les mineurs de leurs rangs. Recruter des enfants pour faire la guerre est un crime de guerre selon le statut de la Cour Pénale Internationale ; il est donc évident que les chefs de guerre ne se vantent pas de compter des enfants dans leurs rangs. Dans des régions reculées d’Afrique où les naissances ne sont pas répertoriées, il n’y a souvent aucun moyen officiel d’identifier des mineurs, sauf à pratiquer une politique au faciès…les travailleurs de l’UNICEF agissent donc en collaboration avec les communautés et en République centrafricaine, par exemple, recueillent les témoignages de familles dont les enfants ont été enlevés par la LRA.

Démobiliser les enfants : les sortir du groupe armé. C’est la première phase du programme, qui consiste à se rendre auprès des chefs de guerre pour sortir les mineurs de leurs rangs. Recruter des enfants pour faire la guerre est un crime de guerre selon le statut de la Cour Pénale Internationale ; il est donc évident que les chefs de guerre ne se vantent pas de compter des enfants dans leurs rangs. Dans des régions reculées d’Afrique où les naissances ne sont pas répertoriées, il n’y a souvent aucun moyen officiel d’identifier des mineurs, sauf à pratiquer une politique au faciès…les travailleurs de l’UNICEF agissent donc en collaboration avec les communautés et en République centrafricaine, par exemple, recueillent les témoignages de familles dont les enfants ont été enlevés par la LRA.

M. Sebbag, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs et revenir sur votre parcours, ainsi que votre rôle actuel au sein de Sanofi/Aventis ?

M. Sebbag, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs et revenir sur votre parcours, ainsi que votre rôle actuel au sein de Sanofi/Aventis ?

C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.

C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, j’étais déjà un vieillard.

Alors que l’Afrique continue de se développer économiquement, socialement et politiquement, une nouvelle lignée de femmes africaines émerge. Tant et si bien, que l'Union africaine a baptisé les années 2010 à 2020, la « Décennie des femmes africaines ».

Alors que l’Afrique continue de se développer économiquement, socialement et politiquement, une nouvelle lignée de femmes africaines émerge. Tant et si bien, que l'Union africaine a baptisé les années 2010 à 2020, la « Décennie des femmes africaines ».

Entretien avec Marwa Belghazi, activiste féministe au Maroc.

Entretien avec Marwa Belghazi, activiste féministe au Maroc.