La croissance de l’économie tanzanienne a progressé pour atteindre 6.4 % en 2012 contre 6.4 % en 2011. Les perspectives de croissance à moyen terme ont été considérablement améliorées par les découvertes de gaz naturel. Avec environ 930 milliards de mètres cubes de réserves prouvées exploitables, la Tanzanie peut espérer encaisser quelques 10 à 15 milliards USD au cours des dix prochaines années. Ces découvertes pourraient conduire à la création d’une usine de gaz liquéfié (GNL). Elles ouvrent des perspectives d’augmentation des investissements directs étrangers (IDE), stimulés par les relations de la Tanzanie avec les économies asiatiques en forte croissance (notamment l’Inde) appelées à devenir des destinations intéressantes pour des exportations de GNL. En 2012, le groupe British Gas, un investisseur important, a ainsi fait part de son intention d’intensifier sa présence en investissant 500 millions USD dans l’exploration du gaz naturel tanzanien.

La croissance de l’économie tanzanienne a progressé pour atteindre 6.4 % en 2012 contre 6.4 % en 2011. Les perspectives de croissance à moyen terme ont été considérablement améliorées par les découvertes de gaz naturel. Avec environ 930 milliards de mètres cubes de réserves prouvées exploitables, la Tanzanie peut espérer encaisser quelques 10 à 15 milliards USD au cours des dix prochaines années. Ces découvertes pourraient conduire à la création d’une usine de gaz liquéfié (GNL). Elles ouvrent des perspectives d’augmentation des investissements directs étrangers (IDE), stimulés par les relations de la Tanzanie avec les économies asiatiques en forte croissance (notamment l’Inde) appelées à devenir des destinations intéressantes pour des exportations de GNL. En 2012, le groupe British Gas, un investisseur important, a ainsi fait part de son intention d’intensifier sa présence en investissant 500 millions USD dans l’exploration du gaz naturel tanzanien.

Selon les prévisions, le PIB réel augmentera de 6.9 % en 2013 et de 7 % en 2014, tiré principalement par les investissements dans le secteur gazier et par la poursuite de l’expansion des services et de l’industrie. La construction en cours d’un gazoduc de 532 kilomètres entre Mtwara et Dar es-Salaam dopera également à moyen terme la croissance. Le secteur des services, qui compte pour environ la moitié du PIB, devrait progresser de 8.5 % en 2013 et de 8.9 % en 2014, sous l’effet de la croissance rapide du commerce et de la réparation (10.4 % en 2013, 11.2 % en 2014), des communications (19.2 % en 2013 et 2014) et de l’intermédiation financière (10 % en 2013, 10.5 % en 2014). Les secteurs de l’industrie et de la construction, toujours selon les prévisions, connaîtraient une croissance de 9.8 % en 2013 et de 10.2 % en 2014.

Au cours des vingt dernières années, l’économie de la Tanzanie a connu d’importants changements structurels. La part de l’agriculture dans le PIB a chuté de plus de 22.5 %, passant de 30.6 % en 2001 à 23 % en 2011. Durant la même période, la part de l’industrie dans le PIB a progressé de 10.7 %, passant de 8.4 à 9.3 %, mais ne compte toujours que pour un dixième de la production totale. Le secteur des services a progressé de 41.7 à 48 % du PIB. Les nouvelles composantes de la croissance, comme les communications, la construction, l’électricité et l’extraction minière, dont le gaz, accentueront probablement encore cette mutation.

La création généralisée de richesses et la réduction de la pauvreté attendues de ces changements structurels ont été modérées. L’agriculture qui, avec 74 % de la population active, reste le premier secteur d’emplois pèse encore fortement dans la croissance. Le secteur manufacturier reste modeste alors que les nouveaux secteurs de croissance, comme l’activité minière, fonctionnent en circuit économique fermé peu créateur d’emplois. Avec les ménages ruraux, dont la majorité dépend de l’agriculture pour vivre, représentant 80 % des pauvres, la Tanzanie demeure un pays à prédominance agraire. Les autres phénomènes relèvent principalement d’une transformation en surface.

Energie : un goulot d'étranglement à la croissance

À moyen terme, les perspectives de croissance pour la Tanzanie dépendent fortement d’une amélioration de la situation de l’énergie. L’hydroélectricité assure 55 % des sources d’énergie et l’entreprise publique Tanesco fournit l’électricité à un prix élevé, non seulement parce qu’elle doit acheter l’électricité coûteuse fournie par les producteurs indépendants pour remédier à la pénurie, mais aussi parce qu’elle est minée par son inefficacité dans la distribution du courant et dans la perception des recettes. Alors que la production d’énergie s’était à peu près stabilisée en 2012, la situation s’est aggravée début de 2013 et le secteur est aujourd’hui considéré comme étant sur le point de s’effondrer. Avec des arriérés financiers de l’ordre de 1.3 % du PIB, Tanesco aurait besoin d’importants investissements pour moderniser ses infrastructures obsolètes de production, de transmission et de distribution. Pour la seule capitale Dar es-Salaam, principal centre industriel et commercial du pays, Tanesco devrait remplacer la plupart des transformateurs – en service depuis plus de 35 ans – desservant le centre-ville. Selon les pouvoirs publics, la réalisation du gazoduc de Mtwara à Dar es-Salaam apportera une solution aux problèmes actuels grâce à l’augmentation de l’indispensable production d’électricité par du gaz.

Le taux national d’accès à l’électricité est de 16 % seulement, et est encore plus bas dans les campagnes (3.6 %). La forte dépendance à l’hydroélectricité de la Tanzanie, qui subit de fréquentes périodes de sécheresse, la rend vulnérable aux conditions climatiques et les coupures de courant à répétition représentent un handicap majeur pour les entreprises. L’accroissement de la capacité de production électrique grâce à des sources alternatives d’énergie est par conséquent vital. À cet effet, la société nationale d’électricité Tanesco s’efforce de trouver des solutions pratiques pour accroître son efficacité et alléger son budget.

Coopération économique, intégration régionale et commerce

La Tanzanie est partie prenante dans plusieurs accords commerciaux régionaux et organisations économiques régionales, en particulier la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (Southern African Development Community – SADC). Conformément aux protocoles signés, le pays a fait des efforts considérables pour accélérer l’intégration régionale en s’appuyant sur la réduction tarifaire. Il met en oeuvre le protocole du marché commun de la CAE, opérationnel depuis juillet 2010, qui a fait l’objet d’une stratégie nationale spécifique, la National Strategy for Implementing the Common Market Protocol. La Tanzanie joue un rôle important dans le processus des États membres de la SADC pour instaurer un marché commun.

Elle participe aussi activement, dans le cadre des accords régionaux, et notamment au sein de la CAE, aux travaux visant à simplifier les procédures douanières et à mettre en oeuvre des mesures facilitant le commerce. Les barrières tarifaires ont déjà été éliminées grâce à la mise sur pied d’une union douanière régionale. Avec les autres membres de la Communauté, la Tanzanie travaille à la levée des barrières non tarifaires et à faciliter le commerce transfrontalier régional. L’implantation d’un poste frontière unique à Namanga, à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, est en cours pour simplifier les mouvements de marchandises entre les deux pays. Parallèlement à ses efforts pour mettre en oeuvre une union douanière pleinement opérationnelle de la CAE, la Tanzanie a conclu en 2012 avec le Kenya un accord prévoyant des échanges en continu (24 heures sur 24) à travers leur frontière.

Elle participe aussi activement, dans le cadre des accords régionaux, et notamment au sein de la CAE, aux travaux visant à simplifier les procédures douanières et à mettre en oeuvre des mesures facilitant le commerce. Les barrières tarifaires ont déjà été éliminées grâce à la mise sur pied d’une union douanière régionale. Avec les autres membres de la Communauté, la Tanzanie travaille à la levée des barrières non tarifaires et à faciliter le commerce transfrontalier régional. L’implantation d’un poste frontière unique à Namanga, à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, est en cours pour simplifier les mouvements de marchandises entre les deux pays. Parallèlement à ses efforts pour mettre en oeuvre une union douanière pleinement opérationnelle de la CAE, la Tanzanie a conclu en 2012 avec le Kenya un accord prévoyant des échanges en continu (24 heures sur 24) à travers leur frontière.

Les exportations de biens et services se sont élevées à 8.7 milliards USD en 2012, une hausse de 17.4 % sur les 7.4 milliards USD enregistrés en 2011. Les importations de biens n’ont augmenté que de 5.3 %, passant de 12 milliards USD en 2011 à 12.7 milliards USD en 2012. Un fait marquant des exportations tanzaniennes a été la diversification des marchés en dehors de l’Union européenne (UE). De 2000 à 2011, les exportations vers l’UE ont chuté de 50 à 30 % du total des exportations, alors que, vers l’Asie, elles ont grimpé de 23 à presque 30 %. Plus important encore : les exportations vers les pays africains ont bondi de 10 à 30 %.

Malgré ces développements positifs, la Tanzanie reste vulnérable aux chocs extérieurs. D’abord, les exportations sont très concentrées : en valeur, l’or compte pour 40 % du total des marchandises exportées ; une chute des cours mondiaux aurait pour effet de réduire fortement les recettes totales tirées des exportations. Ensuite, la rapide croissance annuelle de la période 2000-12 partait d’une base très faible, la part des biens et services exportés dans le PIB n’étant initialement que de 13 %. En troisième lieu, la grande majorité des marchandises exportées, comme les minerais et les produits agricoles non transformés, ont peu de valeur ajoutée et peu d’effet direct sur les emplois et le développement technologique dans l’économie nationale. Par conséquent, un ralentissement de l’activité économique au plan mondial et régional pourrait affecter négativement la croissance des exportations, les IDE et le financement des marchés.

Une éducation en souffrance

L’insuffisance des ressources humaines contrarie sérieusement les efforts de la Tanzanie pour libérer son potentiel de croissance. Le niveau élevé de malnutrition infantile (39 % des moins de 5 ans ont des retards de croissance et 16.8 % souffrent de carences alimentaires) affecte le développement du capital humain. Le taux de scolarisation dans le primaire est retombé à 94 % (contre 95 % en 2010 et un pic de 97 % atteint en 2006), comme le taux d’achèvement de la scolarité, tombé de 69.3 à 64.4 %. Le rapport 2012 sur la pauvreté et le développement humain attribue ces reculs à « l’absentéisme » et à la violence. Bien qu’en amélioration, de 1.51 en 2010 à 1.48 en 2011, le ratio enseignant/élève souligne l’existence de classes surpeuplées. Favoriser et améliorer l’environnement scolaire, remédier à la pénurie d’enseignants et d’équipements et prendre des mesures incitatives en faveur des enseignants, en particulier dans les régions reculées disposant d’un accès limité aux routes, figurent parmi les principales réformes à promouvoir.

Le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire est passé de 29.9 % en 2010 à 32.1 % en 2011. Dans l’enseignement supérieur, il s’est accru de 17 % en 2010/11 ; dans l’enseignement professionnel, il a progressé de 26 % du fait du doublement des admissions par des institutions non gouvernementales, et de 69 % en 2011 dans l’enseignement technique. L’effondrement récent (de 90 % en 2007 à 50.4 % en 2010) de la proportion des élèves réussissant les examens de quatrième année et les faibles niveaux scolaires dans les écoles primaires sont particulièrement préoccupants. Autre sujet d’inquiétude : le nombre croissant de diplômés du supérieur mal préparés à l’entrée sur le marché du travail.

Une croissance qui ne réduit pas la pauvreté

Les plans et stratégies pour le développement national de la Tanzanie proposent un programme de réduction de la pauvreté, considérée comme un enjeu politique prioritaire. L’Enquête sur le budget des ménages (Household Budget Survey 2007) fait état d’un haut niveau de pauvreté (33 % au plan national, 37.6 % dans les zones rurales), en dépit de la forte croissance économique que continue de connaître le pays. Selon une enquête par sondage (National Panel Survey- NPS) la situation s’est encore dégradée sur la période 2009-11. Une croissance économique dépourvue de base large, des taux élevés d’inflation et une forte croissance démographique peuvent expliquer la détérioration du taux de pauvreté. Les données du sondage révèlent aussi un léger tassement au regard de l’inégalité, le coefficient Gini passant de 0.36 en 2009 à 0.37 en 2011.

De nombreuses initiatives destinées à réduire la pauvreté sont suivies de peu d’effet, faute de moyens, d’engagement et de volonté politiques et d’un environnement institutionnel adéquat. L’initiative baptisée « Kilimo Kwanza » ou « Agriculture d’abord » n’a pas encore produit les fruits escomptés pour les revenus et l’emploi dans le secteur agricole. Une autre initiative (Agricultural Growth Corridor of Tanzania) destinée à encourager le partenariat public/privé dans la transformation agricole progresse lentement en raison d’une politique incohérente et de sa faible transparence, en particulier sur les questions des impôts et de la terre.

L’absence de tout système efficace de protection sociale aggrave encore le fléau de la grande pauvreté. Les mécanismes actuels sont limités et, pour l’essentiel, réservés aux entreprises du secteur formel. Ils excluent l’économie informelle qui emploie la majorité des travailleurs. Conséquence : seulement 3 % de la population active tanzanienne sont couverts par un système de sécurité sociale. En outre, les institutions en place ne sont pas financièrement solides en raison de leur très mauvaise gestion. Faute d’une réforme énergique, le risque de banqueroute imminente pèse sur les trois caisses de retraite couvrant les travailleurs du secteur public, un problème aggravé par des réformes qui tardent à venir, en raison du manque d’intérêt politique qu’elle suscite. Parallèlement à ces réformes, la Tanzanie devra achever l’élaboration du Cadre de protection sociale ( National Social Protection Framework) en panne depuis 2011.

Article réalisé par African Economic Outlook

Au Brésil, il est très mal vu d’arriver à une fête les mains vides. Et en tant qu’unique chef d’État non africain présent à la célébration du 50ème anniversaire de l’organisation de l’unité africaine, Dilma Rousseff n’a pas seulement amené à Addis Abeba des paroles amicales mais également un cadeau : l’annulation de la dette de douze pays africains, d’une valeur totale de presque neuf cent millions de dollars.

Au Brésil, il est très mal vu d’arriver à une fête les mains vides. Et en tant qu’unique chef d’État non africain présent à la célébration du 50ème anniversaire de l’organisation de l’unité africaine, Dilma Rousseff n’a pas seulement amené à Addis Abeba des paroles amicales mais également un cadeau : l’annulation de la dette de douze pays africains, d’une valeur totale de presque neuf cent millions de dollars.

L’ONG Transparency International vient de publier son

L’ONG Transparency International vient de publier son

Isaac Djoumali Sengha, dont L’Ingratude du Caïman est le premier roman, s’inscrit dans cette volonté de dire quelque chose sur cette guerre, même si son projet n’est pas de s’appesantir sur ce sujet. La guerre civile de 1997 n’est que la toile de fond, l’arrière plan d’un tableau qui met en avant l’histoire d’un jeune Congolais, André Mambou, qui part se former en Union Soviétique pendant cinq années. Nous sommes dans les années 1970. Il rencontre là-bas une belle Russe, Lara, avec laquelle il se marie. Ils ont deux enfants : Dimitri et Anouchka. A son retour dans son Congo natal, André est promu Lieutenant. Il va être rejoint plus tard par sa femme et ses enfants. Cependant, avant de quitter le Congo, André avait une petite amie, qui tombera enceinte de lui. Et lorsqu’il rentre au pays, en attendant de retrouver son épouse blanche dont il n’est pas question pour lui de se séparer, il ne s’interdit pas de passer du bon temps avec les Congolaises qui le tentent. Il croit que ces choses s’effaceront facilement avec la gomme de l’oubli, lorsque sa Lara sera là. Mais peut-on gommer une histoire lorsque celle-ci laisse des traces vivantes ? La gomme de l’oubli ne peut rien contre l’existence d’un enfant.

Isaac Djoumali Sengha, dont L’Ingratude du Caïman est le premier roman, s’inscrit dans cette volonté de dire quelque chose sur cette guerre, même si son projet n’est pas de s’appesantir sur ce sujet. La guerre civile de 1997 n’est que la toile de fond, l’arrière plan d’un tableau qui met en avant l’histoire d’un jeune Congolais, André Mambou, qui part se former en Union Soviétique pendant cinq années. Nous sommes dans les années 1970. Il rencontre là-bas une belle Russe, Lara, avec laquelle il se marie. Ils ont deux enfants : Dimitri et Anouchka. A son retour dans son Congo natal, André est promu Lieutenant. Il va être rejoint plus tard par sa femme et ses enfants. Cependant, avant de quitter le Congo, André avait une petite amie, qui tombera enceinte de lui. Et lorsqu’il rentre au pays, en attendant de retrouver son épouse blanche dont il n’est pas question pour lui de se séparer, il ne s’interdit pas de passer du bon temps avec les Congolaises qui le tentent. Il croit que ces choses s’effaceront facilement avec la gomme de l’oubli, lorsque sa Lara sera là. Mais peut-on gommer une histoire lorsque celle-ci laisse des traces vivantes ? La gomme de l’oubli ne peut rien contre l’existence d’un enfant.

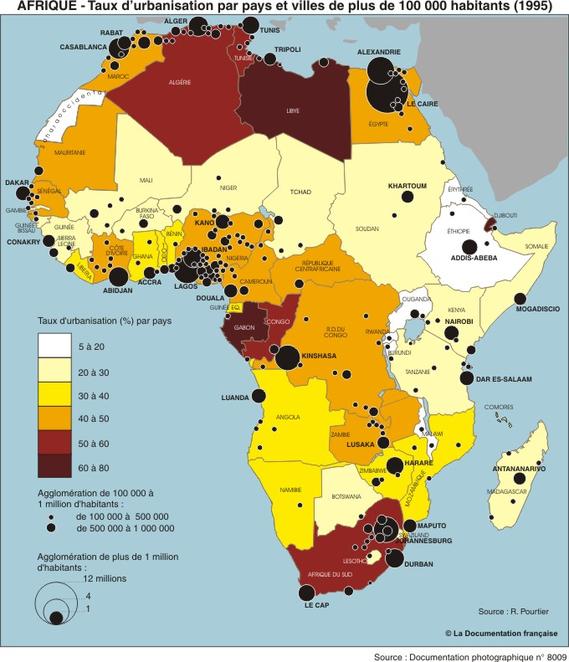

L’Afrique subsaharienne a connu, au cours des cinquante dernières années, une croissance exponentielle de sa population urbaine. Passée de 19 millions d’urbains en 1950, elle atteint 300 millions en 2010 et devrait être de 600 millions en 2030.

L’Afrique subsaharienne a connu, au cours des cinquante dernières années, une croissance exponentielle de sa population urbaine. Passée de 19 millions d’urbains en 1950, elle atteint 300 millions en 2010 et devrait être de 600 millions en 2030.

De fait,

De fait,

Des intellectuels africains ont déjà commencé, à leur niveau, à prendre des initiatives recoupant certaines de ces préoccupations. Le projet de l’écrivain Boubacar Boris Diop consistant en la publication d’ouvrages (tels son

Des intellectuels africains ont déjà commencé, à leur niveau, à prendre des initiatives recoupant certaines de ces préoccupations. Le projet de l’écrivain Boubacar Boris Diop consistant en la publication d’ouvrages (tels son  Quelles sont les principales préoccupations des béninois ? C’est pour apporter des éléments de réponse à ces questions que la

Quelles sont les principales préoccupations des béninois ? C’est pour apporter des éléments de réponse à ces questions que la

communication du gouvernement. Pendant la longue absence d’Abdelaziz Bouteflika (hospitalisé à Paris depuis le 27 avril), la rétention de l’information a été totale, contrastant avec la transparence des autorités sud-africaines sur l’hospitalisation de Nelson Mandela. Ce changement a sans doute été motivé par les rumeurs les plus alarmantes, autant dans la rue que dans la presse, annonçant « la fin de Bouteflika »

communication du gouvernement. Pendant la longue absence d’Abdelaziz Bouteflika (hospitalisé à Paris depuis le 27 avril), la rétention de l’information a été totale, contrastant avec la transparence des autorités sud-africaines sur l’hospitalisation de Nelson Mandela. Ce changement a sans doute été motivé par les rumeurs les plus alarmantes, autant dans la rue que dans la presse, annonçant « la fin de Bouteflika » La croissance de l’économie tanzanienne a progressé pour atteindre 6.4 % en 2012 contre 6.4 %

La croissance de l’économie tanzanienne a progressé pour atteindre 6.4 % en 2012 contre 6.4 %  Elle participe aussi activement, dans le cadre des accords régionaux, et notamment au sein de la CAE, aux travaux visant à simplifier les procédures douanières et à mettre en oeuvre des mesures facilitant le commerce. Les barrières tarifaires ont déjà été éliminées grâce à la mise sur pied d’une union douanière régionale. Avec les autres membres de la Communauté, la Tanzanie travaille à la levée des barrières non tarifaires et à faciliter le commerce transfrontalier régional. L’implantation d’un poste frontière unique à Namanga, à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, est en cours pour simplifier les mouvements de marchandises entre les deux pays. Parallèlement à ses efforts pour mettre en oeuvre une union douanière pleinement opérationnelle de la CAE, la Tanzanie a conclu en 2012 avec le Kenya un accord prévoyant des échanges en continu (24 heures sur 24) à travers leur frontière.

Elle participe aussi activement, dans le cadre des accords régionaux, et notamment au sein de la CAE, aux travaux visant à simplifier les procédures douanières et à mettre en oeuvre des mesures facilitant le commerce. Les barrières tarifaires ont déjà été éliminées grâce à la mise sur pied d’une union douanière régionale. Avec les autres membres de la Communauté, la Tanzanie travaille à la levée des barrières non tarifaires et à faciliter le commerce transfrontalier régional. L’implantation d’un poste frontière unique à Namanga, à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, est en cours pour simplifier les mouvements de marchandises entre les deux pays. Parallèlement à ses efforts pour mettre en oeuvre une union douanière pleinement opérationnelle de la CAE, la Tanzanie a conclu en 2012 avec le Kenya un accord prévoyant des échanges en continu (24 heures sur 24) à travers leur frontière.

L’affaire a pris une telle ampleur qu’on ne saurait la reléguer au rayon de vulgaires « faits divers ». De 2005 à 2013, une vingtaine de corps sévèrement mutilés ont été retrouvés dans diverses localités du Gabon, un pays d’1,6 millions d’habitants. Ces crimes ont été désignés, dans un consensus quasi général, comme des « crimes rituels ». Derrière ce terme, l’opinion publique désigne la pratique, d’inspiration animiste et pseudo maçonnique, qui voudrait que certains hommes de pouvoir, dans leur désir d’en amasser encore, se livreraient à des pratiques mystiques à base de sacrifices humains. Cette version des faits est largement acceptée par la population gabonaise, alimentant un climat de défiance constant vis-à-vis d’une élite jugée au-dessus des lois – la plupart des crimes sont restés non élucidés. Ce climat de psychose est bien entendu entretenu par les médias locaux, et s’alimente de préjugés fortement ancrés.

L’affaire a pris une telle ampleur qu’on ne saurait la reléguer au rayon de vulgaires « faits divers ». De 2005 à 2013, une vingtaine de corps sévèrement mutilés ont été retrouvés dans diverses localités du Gabon, un pays d’1,6 millions d’habitants. Ces crimes ont été désignés, dans un consensus quasi général, comme des « crimes rituels ». Derrière ce terme, l’opinion publique désigne la pratique, d’inspiration animiste et pseudo maçonnique, qui voudrait que certains hommes de pouvoir, dans leur désir d’en amasser encore, se livreraient à des pratiques mystiques à base de sacrifices humains. Cette version des faits est largement acceptée par la population gabonaise, alimentant un climat de défiance constant vis-à-vis d’une élite jugée au-dessus des lois – la plupart des crimes sont restés non élucidés. Ce climat de psychose est bien entendu entretenu par les médias locaux, et s’alimente de préjugés fortement ancrés.

Le fait que les plus hautes autorités du pays affichent ostensiblement leur adhésion à des loges maçonniques – dont la conception locale n’est que le pâle reflet des cercles de réflexion du siècle des Lumières, et s’apparentent plutôt à des clubs d’une caste élitiste qui se complait dans des rituels pseudo-mystiques désuets – crédibilise la thèse de la réalité sociale des pratiques mystiques, et de leur association aux cercles du pouvoir. La compétition aux faveurs au sein d’un système clientéliste qui nourrit quasiment l’ensemble de la population à des degrés divers, alimente la suspicion vis-à-vis des « réussites », forcément suspectes (« tel a commis tel crime ou s’est compromis de telle manière pour avoir sa promotion »). Dans cette économie rentière à élite prédatrice, la richesse acquise est présumée coupable, de même que la réussite tout court. De plus, héritage de l’époque où l’esclavagisme faisait rage, la croyance reste ancrée dans nombre de pays africains de la côte atlantique que la richesse s’acquière aux dépens des autres, par la sorcellerie et/ou le sacrifice de la vie d’un de ses proches.

Le fait que les plus hautes autorités du pays affichent ostensiblement leur adhésion à des loges maçonniques – dont la conception locale n’est que le pâle reflet des cercles de réflexion du siècle des Lumières, et s’apparentent plutôt à des clubs d’une caste élitiste qui se complait dans des rituels pseudo-mystiques désuets – crédibilise la thèse de la réalité sociale des pratiques mystiques, et de leur association aux cercles du pouvoir. La compétition aux faveurs au sein d’un système clientéliste qui nourrit quasiment l’ensemble de la population à des degrés divers, alimente la suspicion vis-à-vis des « réussites », forcément suspectes (« tel a commis tel crime ou s’est compromis de telle manière pour avoir sa promotion »). Dans cette économie rentière à élite prédatrice, la richesse acquise est présumée coupable, de même que la réussite tout court. De plus, héritage de l’époque où l’esclavagisme faisait rage, la croyance reste ancrée dans nombre de pays africains de la côte atlantique que la richesse s’acquière aux dépens des autres, par la sorcellerie et/ou le sacrifice de la vie d’un de ses proches.

Près de vingt ans après son arrivée démocratique au pouvoir et la planification de ses objectifs à travers le Reconstruction & Development Programme (RDP), le gouvernement de l’ANC tire un bilan de son action et fixe les grandes lignes de sa volonté politique et économique d’ici à 2030, pour la prochaine génération de Sud-Africains.

Près de vingt ans après son arrivée démocratique au pouvoir et la planification de ses objectifs à travers le Reconstruction & Development Programme (RDP), le gouvernement de l’ANC tire un bilan de son action et fixe les grandes lignes de sa volonté politique et économique d’ici à 2030, pour la prochaine génération de Sud-Africains.

L’arrivée au pouvoir en 2009 du président Jacob Zuma a coïncidé avec la volonté pour l’ANC de porter un regard critique sur son propre bilan afin de construire, sur cette base, les lignes de son projet d’avenir pour l’Afrique du Sud. Une démarche rigoureuse et honnête qui mérite d’être saluée. Cette tâche difficile a été confiée à Trévor Manuel, ancien ministre des Finances sous les deux mandats de Thabo Mbeki. En juin 2011, un premier Rapport de Diagnostic sur le bilan de l’ANC est rendu public. Ce diagnostic est sans concession, qui reconnaît d’emblée que « les conditions socio-économiques qui ont caractérisé le système de l’apartheid et du colonialisme définissent encore largement notre réalité sociale ». Tout en se félicitant des réelles avancées connues depuis 1994 – l’adoption d’une nouvelle Constitution pour l’égalité des droits et l’établissement de la démocratie ; le rétablissement de l’équilibre des finances publiques ; la fin des persécutions politiques de l’apartheid ; l’accès aux services publiques de première nécessité (éducation, santé, eau, électricité) pour des populations qui en étaient privées – le rapport de diagnostic reconnait que la situation présente de l’Afrique du Sud pose problème. La pauvreté reste endémique et les inégalités socio-économiques ont continué à se creuser, faisant de la Nation arc-en-ciel le deuxième pays le plus inégalitaire au monde après le Lesotho[1].

L’arrivée au pouvoir en 2009 du président Jacob Zuma a coïncidé avec la volonté pour l’ANC de porter un regard critique sur son propre bilan afin de construire, sur cette base, les lignes de son projet d’avenir pour l’Afrique du Sud. Une démarche rigoureuse et honnête qui mérite d’être saluée. Cette tâche difficile a été confiée à Trévor Manuel, ancien ministre des Finances sous les deux mandats de Thabo Mbeki. En juin 2011, un premier Rapport de Diagnostic sur le bilan de l’ANC est rendu public. Ce diagnostic est sans concession, qui reconnaît d’emblée que « les conditions socio-économiques qui ont caractérisé le système de l’apartheid et du colonialisme définissent encore largement notre réalité sociale ». Tout en se félicitant des réelles avancées connues depuis 1994 – l’adoption d’une nouvelle Constitution pour l’égalité des droits et l’établissement de la démocratie ; le rétablissement de l’équilibre des finances publiques ; la fin des persécutions politiques de l’apartheid ; l’accès aux services publiques de première nécessité (éducation, santé, eau, électricité) pour des populations qui en étaient privées – le rapport de diagnostic reconnait que la situation présente de l’Afrique du Sud pose problème. La pauvreté reste endémique et les inégalités socio-économiques ont continué à se creuser, faisant de la Nation arc-en-ciel le deuxième pays le plus inégalitaire au monde après le Lesotho[1].

M. Sylvestre Ouedraogo, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?

M. Sylvestre Ouedraogo, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?

Elom Kossi 20ce est un rappeur et activiste togolais, il se définit comme « un griot contemporain, qui essaye de cicatriser à travers l’art oratoire et l’écriture, les profondes plaies de l’Afrique ». Il est à l’origine du concept d’ « arctivisme », contraction des mots art et activisme désignant le militantisme sociopolitique porté par l’art ; le dernier chapitre d’Arctivism a vu Elom 20ce et son équipe se déplacer à Cotonou au Bénin pour faire découvrir l’histoire de Toussaint Louverture. On doit aussi à l’infatigable Elom le « Cinéreflex » contraction des mots Cinéma et Réflexion, un rendez-vous mensuel pour réfléchir sur les problèmes contemporains de l’Afrique et du monde en relation avec notre histoire. Elom 20ce a réussi à faire de sa musique un vecteur de transmission et d’éveil des consciences. Il a sorti un maxi, Légitime Défense, en janvier 2010 suivi en 2012 par l’album Analgézik, disponible « dans toutes les bonnes pharmacies ». L’afro-responsabilité pour Elom c’est la prise en main de la destinée de l’Afrique par les Africains. Elom 20ce sera en concert-live à Lomé le 10 août prochain.

Elom Kossi 20ce est un rappeur et activiste togolais, il se définit comme « un griot contemporain, qui essaye de cicatriser à travers l’art oratoire et l’écriture, les profondes plaies de l’Afrique ». Il est à l’origine du concept d’ « arctivisme », contraction des mots art et activisme désignant le militantisme sociopolitique porté par l’art ; le dernier chapitre d’Arctivism a vu Elom 20ce et son équipe se déplacer à Cotonou au Bénin pour faire découvrir l’histoire de Toussaint Louverture. On doit aussi à l’infatigable Elom le « Cinéreflex » contraction des mots Cinéma et Réflexion, un rendez-vous mensuel pour réfléchir sur les problèmes contemporains de l’Afrique et du monde en relation avec notre histoire. Elom 20ce a réussi à faire de sa musique un vecteur de transmission et d’éveil des consciences. Il a sorti un maxi, Légitime Défense, en janvier 2010 suivi en 2012 par l’album Analgézik, disponible « dans toutes les bonnes pharmacies ». L’afro-responsabilité pour Elom c’est la prise en main de la destinée de l’Afrique par les Africains. Elom 20ce sera en concert-live à Lomé le 10 août prochain.

En octobre 2012 j’assiste au chapitre parisien d’Arctivism consacré à Thomas Sankara. Dans la salle, beaucoup de visages connus. Un débat suit la projection d’un documentaire sur la vie de Sankara, une main se lève, puis une voix, étonnamment douce. Je me retourne, visage connu encore. Enorme contraste entre cette voix et la force des propos de celle qui la possède. Lena a 25 ans, elle est togolaise et vit à Paris. Sous son apparence frêle se cache une redoutable femme d’affaires qui vient de lancer la Nana'secrets, une beautybox qui révèle chaque mois aux femmes, les produits de beauté inspirés du terroir Africain. Ce projet réunit les trois grandes passions de Lena : l’Afrique, les affaires et la beauté. Pluridisciplinaire, Lena tient aussi un blog Nana Benz et est un membre actif de l’association AfreecaTIC qui se donne pour objectif la vulgarisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en Afrique ainsi que l’accès à l’énergie et la protection de l’environnement. Pour Lena, être afro-responsable c’est « apporter une pierre au chantier du développement africain ». Victime de son succès, la toute première box Nana Secrets est déjà en rupture de stock, celle de Juin arrive très bientôt…

En octobre 2012 j’assiste au chapitre parisien d’Arctivism consacré à Thomas Sankara. Dans la salle, beaucoup de visages connus. Un débat suit la projection d’un documentaire sur la vie de Sankara, une main se lève, puis une voix, étonnamment douce. Je me retourne, visage connu encore. Enorme contraste entre cette voix et la force des propos de celle qui la possède. Lena a 25 ans, elle est togolaise et vit à Paris. Sous son apparence frêle se cache une redoutable femme d’affaires qui vient de lancer la Nana'secrets, une beautybox qui révèle chaque mois aux femmes, les produits de beauté inspirés du terroir Africain. Ce projet réunit les trois grandes passions de Lena : l’Afrique, les affaires et la beauté. Pluridisciplinaire, Lena tient aussi un blog Nana Benz et est un membre actif de l’association AfreecaTIC qui se donne pour objectif la vulgarisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en Afrique ainsi que l’accès à l’énergie et la protection de l’environnement. Pour Lena, être afro-responsable c’est « apporter une pierre au chantier du développement africain ». Victime de son succès, la toute première box Nana Secrets est déjà en rupture de stock, celle de Juin arrive très bientôt…

Le 28 mai 2013 un dîner de gala donné en présence d’ambassadeurs de pays africains et des Etats-Unis a marqué à Accra le lancement officiel du livre « From Nowhere to Somewhere ». L’auteur, I.K Adusei, n’est pas vraiment un inconnu pour la centaine d’invités. Diplômé de Sciences politiques de l’Université du Ghana, Isaac a à peine 24 ans. Fort de la conviction qu’une jeunesse responsable et instruite doit être l’épine dorsale d’une Afrique qui se relève, il a créé en 2009 –à 20 ans !- le Youth Rights Watch Initiative International, une ONG qui mène des projets et des programmes orientés vers la responsabilisation de jeunes ghanéens et africains. Isaac s’est fait le porte-parole d’une jeunesse forte et est régulièrement invité à participer à des conférences. En 2012 son poème « The choice at the cross road » a été parmi l’un des rares écrits africains retenus par l’ONU dans le cadre du UN Poetry for Peace Contest. Pour Isaac l’afro-responsabilité c’est le destin de l’Afrique entre les mains des Africains. Il n’est pas aisé de faire une synthèse des activités de ce jeune qui se définit sans détour comme un panafricaniste, nourri de la mémoire et des œuvres de son illustre compatriote Kwame Nkrumah, tant le jeune homme est insaisissable, foisonnant de projets et d’initiatives toujours orientés vers l’émergence du continent africain à travers ses jeunes. Isaac K. Adusei. Retenez ce nom : il pourrait bien être, dans quelques années, celui de l’autre ghanéen qui occupe le poste qui a longtemps été celui de Koffi Annan.

Le 28 mai 2013 un dîner de gala donné en présence d’ambassadeurs de pays africains et des Etats-Unis a marqué à Accra le lancement officiel du livre « From Nowhere to Somewhere ». L’auteur, I.K Adusei, n’est pas vraiment un inconnu pour la centaine d’invités. Diplômé de Sciences politiques de l’Université du Ghana, Isaac a à peine 24 ans. Fort de la conviction qu’une jeunesse responsable et instruite doit être l’épine dorsale d’une Afrique qui se relève, il a créé en 2009 –à 20 ans !- le Youth Rights Watch Initiative International, une ONG qui mène des projets et des programmes orientés vers la responsabilisation de jeunes ghanéens et africains. Isaac s’est fait le porte-parole d’une jeunesse forte et est régulièrement invité à participer à des conférences. En 2012 son poème « The choice at the cross road » a été parmi l’un des rares écrits africains retenus par l’ONU dans le cadre du UN Poetry for Peace Contest. Pour Isaac l’afro-responsabilité c’est le destin de l’Afrique entre les mains des Africains. Il n’est pas aisé de faire une synthèse des activités de ce jeune qui se définit sans détour comme un panafricaniste, nourri de la mémoire et des œuvres de son illustre compatriote Kwame Nkrumah, tant le jeune homme est insaisissable, foisonnant de projets et d’initiatives toujours orientés vers l’émergence du continent africain à travers ses jeunes. Isaac K. Adusei. Retenez ce nom : il pourrait bien être, dans quelques années, celui de l’autre ghanéen qui occupe le poste qui a longtemps été celui de Koffi Annan.

(Re)construire l’Afrique par ce qui est sa première richesse : les enfants. Cela pourrait être la devise d’Ablavi Gokou. Cela fait bientôt dix ans que j’ai la chance de côtoyer Ablavi et dix ans donc que je la vois faire échec à l’acception –masculine – selon laquelle la femme est le sexe faible. Née à Lomé, Ablavi a vécu un peu partout en Afrique avant d’arriver en France en 2002. Titulaire d’un Master de Droit international, elle avait hâte de quitter la France pour exercer ses compétences là où on en a réellement besoin : en Afrique. Ablavi ne voulait pas figurer dans cette galerie de portraits, « je n’ai encore rien fait » me dit-elle. Certes. Si l’on considère qu’une vie dévolue à l’humanitaire entre Nairobi, Conakry, Lille, Paris, Bruxelles, Le Caire, Bobo Dioulasso, Lomé, n’est « rien ». Lorsque ses études l’emmènent au Caire pour des recherches sur les minorités et le droit à l’éducation, le stage seul ne suffit pas à cette battante, elle veut se sentir utile, et comme souvent c’est auprès des enfants qu’elle nourrit ce besoin. Six mois à s’occuper de jeunes réfugiés soudanais déplacés par la guerre.

(Re)construire l’Afrique par ce qui est sa première richesse : les enfants. Cela pourrait être la devise d’Ablavi Gokou. Cela fait bientôt dix ans que j’ai la chance de côtoyer Ablavi et dix ans donc que je la vois faire échec à l’acception –masculine – selon laquelle la femme est le sexe faible. Née à Lomé, Ablavi a vécu un peu partout en Afrique avant d’arriver en France en 2002. Titulaire d’un Master de Droit international, elle avait hâte de quitter la France pour exercer ses compétences là où on en a réellement besoin : en Afrique. Ablavi ne voulait pas figurer dans cette galerie de portraits, « je n’ai encore rien fait » me dit-elle. Certes. Si l’on considère qu’une vie dévolue à l’humanitaire entre Nairobi, Conakry, Lille, Paris, Bruxelles, Le Caire, Bobo Dioulasso, Lomé, n’est « rien ». Lorsque ses études l’emmènent au Caire pour des recherches sur les minorités et le droit à l’éducation, le stage seul ne suffit pas à cette battante, elle veut se sentir utile, et comme souvent c’est auprès des enfants qu’elle nourrit ce besoin. Six mois à s’occuper de jeunes réfugiés soudanais déplacés par la guerre.

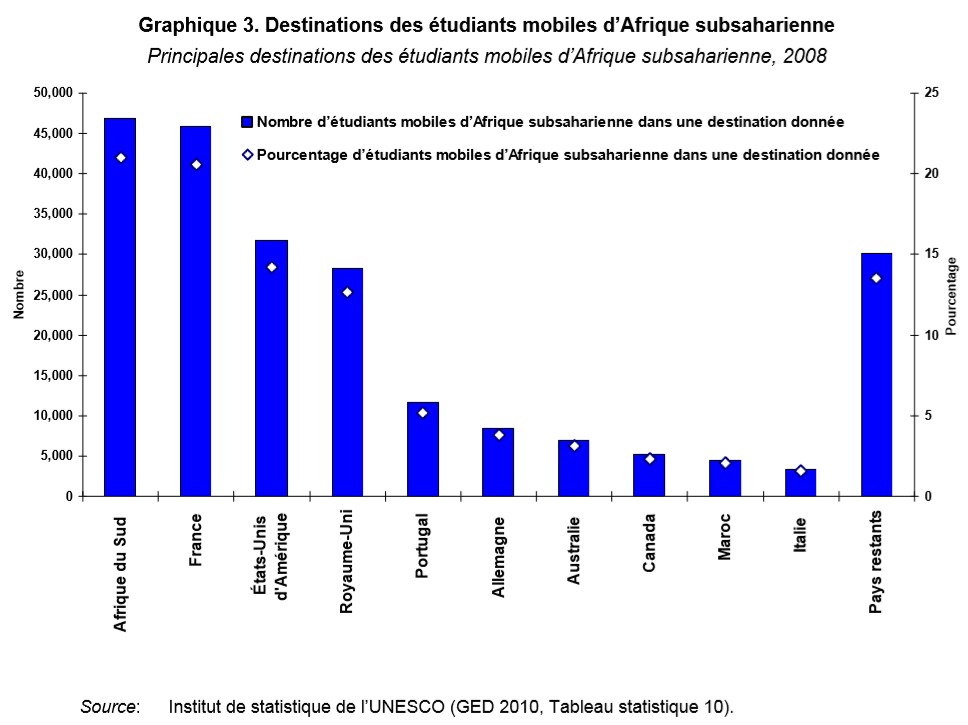

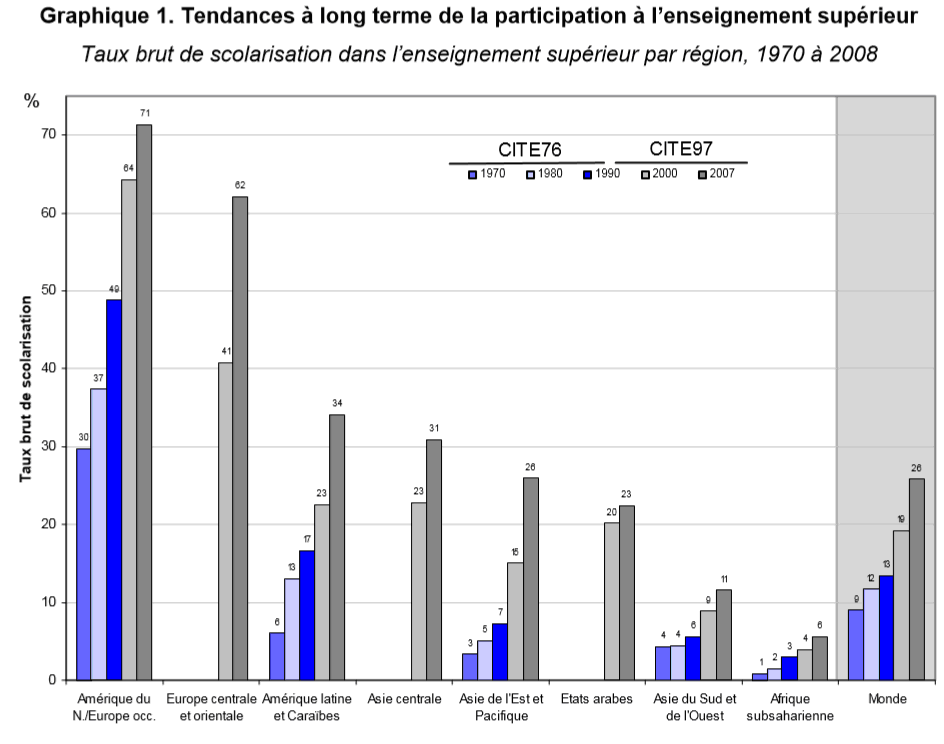

L’éducation est l’un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Cette assertion est depuis longtemps reconnue par les experts et organisations internationales. Si les niveaux primaire et secondaire font l’objet d’investissements pour le développement de l’Afrique, l’apport du niveau supérieur à la croissance africaine a longtemps été négligé. Avec la nécessité d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour réduire la pauvreté, l’intérêt pour l’enseignement supérieur devient aujourd’hui incontournable pour assurer une croissance inclusive. Ne serait-ce que pour le rattrapage des pays avancés, les pays africains ont besoin d’ingénieurs, de cadres et de chercheurs capables de comprendre et de mettre en œuvre les nouvelles technologies inventées dans les pays développés. En présentant l’état des lieux et les défis de l’enseignement supérieur en Afrique, cet article introduit une série de publications sur l’analyse et la compréhension des différents modèles universitaires africains.

L’éducation est l’un des moteurs de la croissance économique et du développement humain. Cette assertion est depuis longtemps reconnue par les experts et organisations internationales. Si les niveaux primaire et secondaire font l’objet d’investissements pour le développement de l’Afrique, l’apport du niveau supérieur à la croissance africaine a longtemps été négligé. Avec la nécessité d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour réduire la pauvreté, l’intérêt pour l’enseignement supérieur devient aujourd’hui incontournable pour assurer une croissance inclusive. Ne serait-ce que pour le rattrapage des pays avancés, les pays africains ont besoin d’ingénieurs, de cadres et de chercheurs capables de comprendre et de mettre en œuvre les nouvelles technologies inventées dans les pays développés. En présentant l’état des lieux et les défis de l’enseignement supérieur en Afrique, cet article introduit une série de publications sur l’analyse et la compréhension des différents modèles universitaires africains.