La planification stratégique est apparue en Afrique au lendemain des indépendances. Par planification stratégique, il faut entendre un ensemble de moyens identifiés et appelés à être mobilisés par l'Etat et ses relais afin de parvenir à une performance chiffrée dans le temps. Aidés de conseillers et de hauts fonctionnaires de leurs anciennes métropoles coloniales, les nouveaux gouvernements africains élaborèrent durant la décennie 1960 d’ambitieux plans d’investissements en infrastructures et en projets d’industrialisation. Ces plans répondaient tous au mantra de l’époque : sortir l’Afrique de son sous-développement. Selon les propos du premier président du Ghana, Kwamé Nkrumah : « le cercle vicieux de la pauvreté… ne peut être brisé que par un effort industriel massivement planifié ». L’expérience a tourné court, pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, on peut citer : une allocation des ressources sur des projets de long terme dont les coûts à court terme ont été trop lourds à porter ; des dépenses sur des projets de prestige, des « éléphants blancs » inadaptés aux marchés locaux (usines en sous-activité) ; un contrôle et une imposition trop importante de l’appareil d’Etat sur des filières économiques, avec un fort effet désincitatif pour les producteurs privés ; un manque de ressources humaines de « l’Etat stratège », incapable d’assurer la mise en œuvre optimale de ses plans stratégiques. Plusieurs exemples historiques étayent ce constat.

La planification stratégique est apparue en Afrique au lendemain des indépendances. Par planification stratégique, il faut entendre un ensemble de moyens identifiés et appelés à être mobilisés par l'Etat et ses relais afin de parvenir à une performance chiffrée dans le temps. Aidés de conseillers et de hauts fonctionnaires de leurs anciennes métropoles coloniales, les nouveaux gouvernements africains élaborèrent durant la décennie 1960 d’ambitieux plans d’investissements en infrastructures et en projets d’industrialisation. Ces plans répondaient tous au mantra de l’époque : sortir l’Afrique de son sous-développement. Selon les propos du premier président du Ghana, Kwamé Nkrumah : « le cercle vicieux de la pauvreté… ne peut être brisé que par un effort industriel massivement planifié ». L’expérience a tourné court, pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, on peut citer : une allocation des ressources sur des projets de long terme dont les coûts à court terme ont été trop lourds à porter ; des dépenses sur des projets de prestige, des « éléphants blancs » inadaptés aux marchés locaux (usines en sous-activité) ; un contrôle et une imposition trop importante de l’appareil d’Etat sur des filières économiques, avec un fort effet désincitatif pour les producteurs privés ; un manque de ressources humaines de « l’Etat stratège », incapable d’assurer la mise en œuvre optimale de ses plans stratégiques. Plusieurs exemples historiques étayent ce constat.

Les premières expériences africaines de planification stratégique

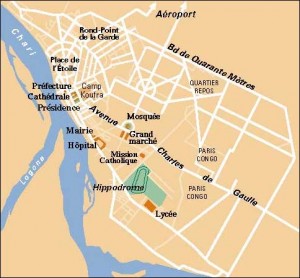

Le Ghana privilégia une stratégie de réallocation de la plus-value tirée du secteur agricole (cacao) vers un investissement massif en infrastructures et en usines, afin d’industrialiser le pays. Conséquence : la taxation outrancière par l’Etat de la production agricole (longtemps seule source de revenus imposables) fit baisser de près de 93% le prix payé aux producteurs, l’effet désincitatif conduisant à une baisse de la production de 572 000 tonnes de cacao lors du pic de 1964-1965 à 153 000 tonnes en 1983-1984. Dans le même temps, les nouvelles usines construites grâces aux investissements de l’Etat tournaient à 20% de leur capacité, faute d’une demande solvable et accessible à même d’absorber leur production. L’effort gigantesque d’investissement industriel porté par l’Etat algérien qui, dans les années 1970, investissait jusqu’à 35% du revenu national en infrastructures industrielles et de transport, fut pareillement couronné d’échecs retentissants, faute de transferts de technologie, de corruption, d’investissements non adaptés au marché local.

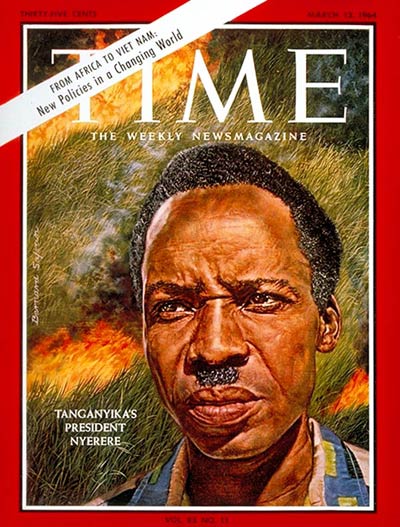

D’autre pays jouèrent la carte d’une stratégie de développement centrée sur une planification rurale par le haut. L’exemple le plus abouti d’une telle stratégie est celle lancée en 1967 par le président tanzanien Julius Nyerere. Suite à la déclaration d’Arusha, la Tanzanie expérimenta la collectivisation des communautés agricoles regroupées dans des villages (« ujamaa »). Il s’agissait ni plus ni moins d’une collectivisation de la production et du partage des revenus. Cela aura eu quelques bons aspects, comme d’importants investissements en services publics : implantations d’écoles, de dispensaires, de réseau de distribution d’eau et d’électricité facilitées par le regroupement de collectivités rurales autrefois éparpillées. Le résultat économique fut lui désastreux : la production agricole chuta en même temps que les revenus des agriculteurs. Ces derniers fuirent les campagnes – vécues comme le lieu d’exercice de l’autoritarisme d’Etat – pour les villes, symboles de liberté. La politique d’ujamaa conduisit paradoxalement à ce que la Tanzanie ait l’un des taux d’urbanisation les plus élevés du monde, en croissance de 10% par an durant toute la décennie 1970.

D’autre pays jouèrent la carte d’une stratégie de développement centrée sur une planification rurale par le haut. L’exemple le plus abouti d’une telle stratégie est celle lancée en 1967 par le président tanzanien Julius Nyerere. Suite à la déclaration d’Arusha, la Tanzanie expérimenta la collectivisation des communautés agricoles regroupées dans des villages (« ujamaa »). Il s’agissait ni plus ni moins d’une collectivisation de la production et du partage des revenus. Cela aura eu quelques bons aspects, comme d’importants investissements en services publics : implantations d’écoles, de dispensaires, de réseau de distribution d’eau et d’électricité facilitées par le regroupement de collectivités rurales autrefois éparpillées. Le résultat économique fut lui désastreux : la production agricole chuta en même temps que les revenus des agriculteurs. Ces derniers fuirent les campagnes – vécues comme le lieu d’exercice de l’autoritarisme d’Etat – pour les villes, symboles de liberté. La politique d’ujamaa conduisit paradoxalement à ce que la Tanzanie ait l’un des taux d’urbanisation les plus élevés du monde, en croissance de 10% par an durant toute la décennie 1970.

Au-delà de l’Afrique, la planification stratégique s’est imposée comme l’un des attributs de l’Etat moderne. Après l’Allemagne de Bismarck qui industrialisa la Ruhr, le Japon de l’ère Meiji qui donna naissance à la future deuxième puissance industrielle mondiale, les Gosplan de l’Union Soviétique qui transformèrent ce continent féodal, l’après deuxième guerre mondiale allait redonner un nouvel élan à la planification stratégique des Etats. Le plan Marshall américain et les différents ministères du Plan des Etats occidentaux en ont été l’incarnation triomphante dans les années 1950. C’est donc tout naturellement que les Etats africains nouvellement indépendants ont suivi cette tendance, qu’ils se réclament d’une idéologie socialiste ou libérale. De même, le tournant néolibéral des années 1970 sonnera le discrédit des plans stratégiques de développement promus par l’Etat, en Afrique comme dans le reste du monde.

La critique libérale de la planification stratégique étatique

La critique libérale attaque l’Etat sur sa capacité à allouer efficacement les ressources. L’Etat est une institution qui répond à des objectifs qui ne peuvent se réduire à des considérations économiques. D’ailleurs, les stratégies choisies par les Etats africains ont répondu avant tout à des objectifs politiques : pour asseoir leur légitimité au sein de leur société, les Etats modernes se sont acheté une clientèle politique à grands frais, notamment avec le recrutement effréné de fonctionnaires dont beaucoup n’étaient engagés ni sur de la prestation de service public ni sur une activité productive. Cet objectif politique s’est parfois révélé contradictoire avec la stratégie de développement économique menée, comme l’a montré l’exemple du Ghana.

Selon les penseurs libéraux, la protection par l’Etat de secteurs économiques nuit à la compétitivité des entreprises et in fine au pouvoir d’achat des consommateurs. Une économie étatiste se caractérise souvent par des entreprises publiques ou semi-publiques en situation de monopole, qui facturent des prix au-dessus de ce que seraient normalement ceux d’un marché ouvert à la concurrence. En tant qu’investisseur, l’Etat ne serait pas à même de savoir quelles sont les entreprises de demain qui méritent qu’on investisse dessus aujourd’hui, et au contraire quelles sont les entreprises d’aujourd’hui destinées à faire faillite parce qu’elles reposent sur un modèle dépassé, et seront remplacées par des concurrents plus innovants. A chaque fois que l’Etat interférerait dans ce jeu naturel du cycle économique, il créerait des distorsions qui se substitueraient à la loi du marché dont l’allocation des ressources est supposée optimale.

Accablés par l’échec de leurs plans stratégiques de développement et par le niveau de leur endettement public, les Etats africains se verront contraindre par les institutions financières internationales à renoncer à toute ambition d’interventionnisme économique. Les ajustements structurels mis en place dans les années 1980 visent à restreindre le champ d’action de l’Etat, en réduisant les effectifs de la fonction publique, en promouvant les investissements directs étrangers dans le secteur de l’extraction de matières premières, en assurant la liberté des prix et des taux de change. L’Ouganda, le Ghana seront les bons élèves de ce tournant libéral, dont le bilan est aujourd’hui largement critiqué, quand bien même il a permis à certains Etats de se refaire une santé financière et de rationaliser leur mode de fonctionnement.

Accablés par l’échec de leurs plans stratégiques de développement et par le niveau de leur endettement public, les Etats africains se verront contraindre par les institutions financières internationales à renoncer à toute ambition d’interventionnisme économique. Les ajustements structurels mis en place dans les années 1980 visent à restreindre le champ d’action de l’Etat, en réduisant les effectifs de la fonction publique, en promouvant les investissements directs étrangers dans le secteur de l’extraction de matières premières, en assurant la liberté des prix et des taux de change. L’Ouganda, le Ghana seront les bons élèves de ce tournant libéral, dont le bilan est aujourd’hui largement critiqué, quand bien même il a permis à certains Etats de se refaire une santé financière et de rationaliser leur mode de fonctionnement.

Engagés dans une dynamique de restriction budgétaire visant à les désendetter, les Etats africains ont réduit leurs budgets pour l’éducation, la santé, les infrastructures collectives, au moment même où la population a crû de manière significative. De sorte que la situation relative des populations s’est fortement dégradée dans tous ces secteurs, le nombre d’écoles, de dispensaires, n’étant plus adapté pour des populations élargies de plusieurs millions de membres. L’Afrique de l’Ouest a particulièrement souffert de cette situation, un pays comme le Sénégal gagnant 6 millions d’habitants en trente ans (1976-2006, passage de 5 millions à 11 millions d’habitants) avec une dotation en universités, par exemple, quasiment constante. La structure économique de ces pays a également peu évolué, restant spécialisée sur des cultures d’exportation de produits agricoles aux prix volatiles ou l’extraction de matières premières sans transformation à valeur ajoutée. Le secteur privé national a manqé de ressources pour se hisser dans la chaîne de valeur commerciale de leurs filières économiques. Cela a conduit au chômage de masse d’aujourd’hui, les nouveaux entrants sur le marché du travail ayant peu d’opportunités en dehors d’activités informelles.

Face à cette situation de nouvel appauvrissement généralisé des années 1980-1990, les premières décennies de planification stratégique se sont vues remplacer par les décennies d’aide humanitaire. De grands programmes menés par des institutions internationales ou des ONG ont suppléé aux carences des Etats dans leurs missions traditionnelles : programmes de santé, d’éducation, d’assainissement, projets d’infrastructures. Parfois, il s’agissait même de suppléer à leur démission ou leur effondrement (Sierra Léone, Rwanda, République Démocratique du Congo, Somalie, etc.) La cautérisation des plaies de l’Afrique n’a pas non plus été très efficace : programme ponctuels sans suivis dans le temps, corruption et fonds détournés, faible impact du stimulis économique d’ONG employant principalement des occidentaux, logique de dépendance et d’assistanat ne favorisant pas le développement d’une dynamique entrepreneuriale locale. Si certains succès ont été obtenus, comme la quasi disparition de la poliomyélite suite à des campagnes massives de vaccination subventionnées par l’international, le consensus s’est fait aujourd’hui que l’aide, qu’il s’agisse d’une aide humanitaire ou d’une « aide au développement » pour l’Afrique, ne saurait constituer à elle seule une solution pour son avenir.

Le renouveau de la planification stratégique

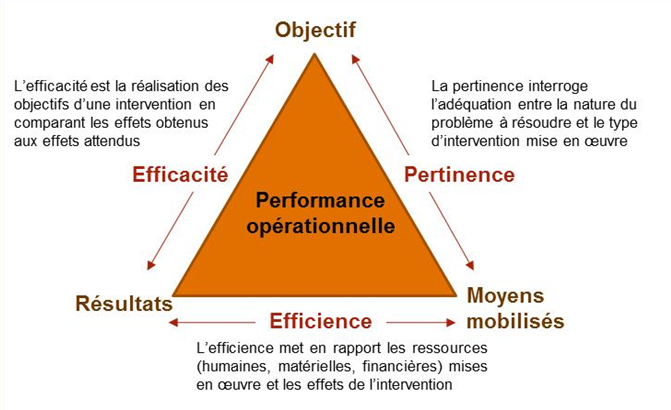

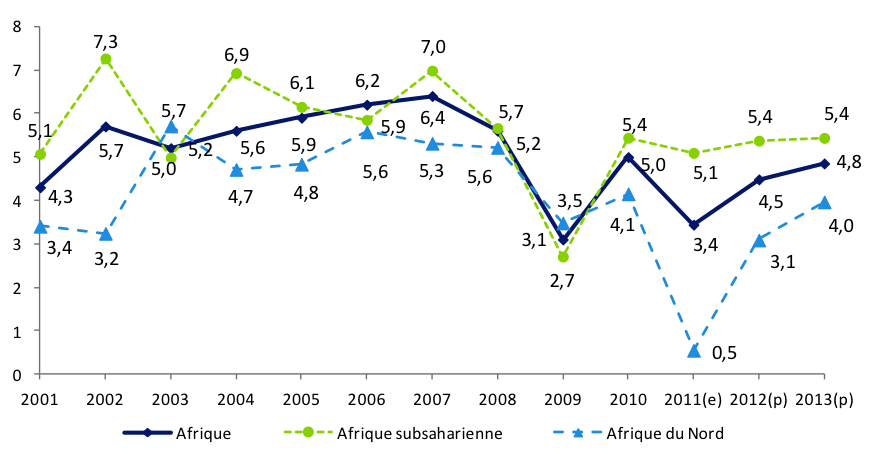

Le désendettement des Etats africains accéléré par l’initiative de Gleneagles (2005) d’allègement de la dette multilatérale va leur permettre d’affirmer de nouveau des ambitions dans l’orientation stratégique de leur économie et de leur société. Confrontés à une exigence accrue de leur population en termes de résultats, les gouvernants africains vont adopter le discours sur l’émergence de l’ancien tiers-monde, et élaborer des stratégies pour sortir rapidement du statut de Pays Pauvre Très Endetté à celui de Pays à Revenus Intermédiaires. Les initiatives dans ce sens sont très nombreuses et concernent tant des pays (Rwanda vision 2020, National Development Plan – Vision for 2030 (Afrique du Sud), Kenya Vision 2030, Plan Stratégie Gabon Emergent 2025, plan Emergence I et II au Maroc) que des institutions panafricaines (programme économique régional de l’UEMOA, plan stratégique de la Commission de l’Union africaine, etc.). Que penser de ce foisonnement de plans stratégiques ? Cette nouvelle étape volontariste pour relever les défis de l’Afrique sera-t-elle enfin la bonne ? En quoi ces plans diffèrent-ils des expériences précédentes ? Enfin, à la lecture de ces documents, comment l’Afrique compte-elle se développer ?

Le désendettement des Etats africains accéléré par l’initiative de Gleneagles (2005) d’allègement de la dette multilatérale va leur permettre d’affirmer de nouveau des ambitions dans l’orientation stratégique de leur économie et de leur société. Confrontés à une exigence accrue de leur population en termes de résultats, les gouvernants africains vont adopter le discours sur l’émergence de l’ancien tiers-monde, et élaborer des stratégies pour sortir rapidement du statut de Pays Pauvre Très Endetté à celui de Pays à Revenus Intermédiaires. Les initiatives dans ce sens sont très nombreuses et concernent tant des pays (Rwanda vision 2020, National Development Plan – Vision for 2030 (Afrique du Sud), Kenya Vision 2030, Plan Stratégie Gabon Emergent 2025, plan Emergence I et II au Maroc) que des institutions panafricaines (programme économique régional de l’UEMOA, plan stratégique de la Commission de l’Union africaine, etc.). Que penser de ce foisonnement de plans stratégiques ? Cette nouvelle étape volontariste pour relever les défis de l’Afrique sera-t-elle enfin la bonne ? En quoi ces plans diffèrent-ils des expériences précédentes ? Enfin, à la lecture de ces documents, comment l’Afrique compte-elle se développer ?

A suivre : Comment l'Afrique compte-elle se développer ?

Emmanuel Leroueil