50 000, pas moins. Avec une population de 13 millions d’habitants, le Sénégal fait fort de compter un tel nombre d’enfants âgés de 3 à 14 ans qui vivent sans leur parents, et passent la plupart de leur temps à mendier dans les rues des villes du pays, exposés à tous les dangers dont celles-ci regorgent. Les talibés – ainsi que les appellent les Sénégalais – sont supposés étudier le Coran sous les auspices d’un maître, le « marabout », qui est censé les former à la dure pour réussir dans ce qu’ils entreprendront après leur sortie du daara, ou école coranique. Et pourtant, la réalité des choses ne pourrait être plus éloignée de cet idéal éducatif venu d’un autre temps. Pour mieux comprendre le fossé qui sépare l’imaginaire du daara de sa réalité, enfourchons notre machine à remonter le temps pour explorer les origines de ce fait social.

50 000, pas moins. Avec une population de 13 millions d’habitants, le Sénégal fait fort de compter un tel nombre d’enfants âgés de 3 à 14 ans qui vivent sans leur parents, et passent la plupart de leur temps à mendier dans les rues des villes du pays, exposés à tous les dangers dont celles-ci regorgent. Les talibés – ainsi que les appellent les Sénégalais – sont supposés étudier le Coran sous les auspices d’un maître, le « marabout », qui est censé les former à la dure pour réussir dans ce qu’ils entreprendront après leur sortie du daara, ou école coranique. Et pourtant, la réalité des choses ne pourrait être plus éloignée de cet idéal éducatif venu d’un autre temps. Pour mieux comprendre le fossé qui sépare l’imaginaire du daara de sa réalité, enfourchons notre machine à remonter le temps pour explorer les origines de ce fait social.

Naissance et évolution des daaras

Les populations sénégalaises se convertirent pour la plupart à l’Islam à partir du 19ème siècle. Face à la puissance colonisatrice française, les chefs locaux considérèrent qu’il était plus important que tout de sauvegarder leurs coutumes, fût-ce au prix d’une conversion religieuse. Ils trouvèrent en l’Islam soufi un substitutif dont les valeurs coincidaient avec les leurs, et dans les leaders de ce mouvement religieux un support solide dans la confrontation aux Français. L’Islam apportait aussi aux chefs locaux une éducation alternative à l’enseignement obligatoire que la France tentait de leur imposer. Dès le départ, l’instruction coranique s’était posée comme un signe de résistance à l’envahisseur et représentait une volonté de préserver des valeurs locales de l’influence des « écoles françaises », expression toujours utilisée pour désigner l’enseignement public sénégalais…Au départ, les daaras étaient uniquement situés dans le milieu rural. Les talibés travaillaient dans le champ du marabout en échange de quoi celui-ci leur fournissait une instruction musulmane, et prenait soin d’eux. La mendicité occupait alors une part minime du temps des enfants, son rôle était alors de leur apprendre la patience, l’humilité, et le partage, car ils devaient mettre en commun tout ce qu’ils récupéraient. Finalement, évoluant dans le village ou à sa proximité, ils restaient dans un environnement familier et peu dangereux. Période de passage à l’âge adulte, le séjour au daara formait des hommes prêts à s’intégrer dans la société.

La métamorphose des daaras se fit au courant des années 1980 et 1990. Elle a pour cause les crises économiques et agricoles qui secouèrent le Sénégal, non sans l’aide des plans d’ajustement structurel imposés par le F.M.I. de John Wolfhennsson, dont la dureté marque encore l’imaginaire sénégalais. A cause de la réduction des budgets dédiés à la santé, l’éducation, aux aides sociales et aux subventions agricoles, le tissu social traditionnel qui favorisait l’entraide perdit vite de sa substance. Au même moment, plusieurs sécheresses accablèrent l’intérieur du pays, réduisant la sécurité alimentaire et poussant un nombre croissant de parents à se défaire de leur nombreuse progéniture auprès des marabouts, plutôt que de l’école publique qui, bien que gratuite était accompagnée de nombreux coûts (transport, fournitures etc). Mais les marabouts étaient confrontés aux mêmes difficultés que les parents, et, très vite, ils délocalisèrent leur daara au sein des villes, où l’activité économique avait déjà repris.

Les nouveaux daaras

Face à ce nouvel environnement, les daaras changèrent beaucoup : ne pouvant plus fonctionner sur la récolte du champ du marabout comme c’était le cas à la campagne, il fallait que les talibés passent plus de temps dans la rue afin de récolter assez d’argent et de nourriture. En ville, les talibés sont exposés à toutes sortes de dangers : accidents de la circulation, trafic de personnes, brutalités… Loin de leurs familles et encore jeunes, ils ont peu de repères ou de moyens de se défendre en cas d’abus dans la rue ou de la part du marabout. Ce dernier, d’ailleurs, n’est plus confronté à la pression sociale qui dans le village le poussait à réellement enseigner quelque chose aux enfants et à prendre soin d’eux. La combinaison de la hausse des prix des denrées, du logement et de l’absence de supervision des daaras fait que le sort des enfants dépend entièrement du marabout qui l’encadre. Certains possèdent même plusieurs daaras et s’enrichissent sur le dos des enfants, tout en cachant la vérité aux parents. La vétusté des daaras est un fait connu, les maltraitances des talibés maintes fois médiatisées.

La vie après le daara

Au-delà même des questions de la vie au daara se pose la question de la vie après le daara : que faire dans la vie si l’on ne parle pas français (la langue officielle au Sénégal) et que l’on ne possède que peu de compétences professionnelles ? Les meilleurs deviennent marabouts à leur tour, où encore enseignants d’arabe, mais qu’en est-il du reste ? Durant toute leur enfance, âge où l’on apprend la vie en société, ils furent à l’écart de tous, à cause de leur odeur, de leurs vêtements et de la peur des parents des autres enfants. Il leur manque aussi les compétences nécessaires à la recherche d’un emploi, fût-il précaire ! La jeunesse d’aujourd’hui est la société de demain, dit-on. Quel genre de société construit-on ainsi ? Il ne faut pas se leurrer, une éducation musulmane se doit d'être complétée de compétences techniques ! La vérité, c’est que si une fois à l’âge adulte ces talibés se retrouvent sans compétences, ni emploi, ils seront perdus pour la société, et iront grossir le lot des hors-la-loi qui rendent les villes sénégalaises de plus en plus dangereuses.

Ainsi, d’une période d’apprentissage de la vie en société, le passage au daara est devenu un centre de fabrication à la chaîne de futurs exclus sociaux… Mais que font les Sénégalais, et l’Etat sénégalais ?

Talibés, la défaite de la société sénégalaise

Talibés, la défaite de la société sénégalaise

A vrai dire, il semblerait que tout le monde profite du statu quo sur la question des talibés. Tandis que les parents des talibés se débarassent d’un fardeau jugé trop lourd, les marabouts s’enrichissent sans efforts. Même les « bons samaritains » qui donnent des offrandes aux talibés s’acquittent par la même occasion de leurs devoirs de musulman voire même, ô surprise, des offrandes recommandées par leur marabout afin de chasser les mauvais esprits. L’Etat, quand à lui, tente tant bien que mal de montrer sa bonne volonté en signant et ratifiant tous les textes proposés par les organisations internationales et les ONG, tout en se gardant bien de les appliquer, de peur de réveiller la fureur des confréries religieuses. En 2012, l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade tenta tant bien que mal de rendre illégale la mendicité en ville. Mais la loi fut si mal accueillie par les autorités religieuses et la population que la législation fut retirée moins de trois mois après sa mise en application. Pour les Sénégalais, donner l’aumône fait partie de l’ordre des choses, que ferait-on s’il n’y avait plus de talibés ? Comment pourrait-t’on s’attirer la réussite et éviter d’être marabouté par des envieux ? Bien qu’elle s’offusque des traitements infligés aux talibés, la société sénégalaise ne semble pourtant pas si encline que cela à perdre la possibilité de donner l’aumôme… Bien entendu, il y a beaucoup de « faux » marabouts, mais dit-on « la plupart enseignent le Coran aux enfants », et puis, il ne faut pas critiquer ce qui se rapporte à la religion, « cela ne peut rien nous apporter de bon ». Alors on continue d’oublier la souffrance silencieuse de ces pauvres enfants, et l’on ferme les yeux sur des atrocités d’un autre âge.

Le rôle des religieux

Quand aux chefs religieux, ils se gardent bien de lutter contre ces daaras, qui constituent leur réseau de présence au niveau local, et leur permet par la suite d’enrôler ces jeunes sans avenir parmi les rangs de leurs fervents supporteurs. Ceux-ci suivront à la lettre le ndiguel, ou orientation politique proposée par le chef religieux. Les talibés seront aussi les premiers contributeurs aux projets lancés par les chefs religieux, en échange de quoi ces derniers leur fournissent les aides que l’Etat ne semble pas pouvoir apporter (logement, nourriture, vêtements, femme !) . Ainsi, les confréries religieuses gardent un rôle important tant en politique que dans la société (voir la partie 1 et la partie 2 d'un article de Nicolas Simel Ndiaye consacré à ce sujet).

Propositions

Il ne s’agit pas aujourd’hui de rompre cet équilibre social qui s’est créé. Plutôt, il faudrait une recherche de solutions préparées afin d’améliorer le quotidien et le futur des talibés. A cet effet, j’aimerais proposer deux mesures. La première serait la création d’un label de « bon daara » par les autorités religieuses et la confréries, en accord avec l’Etat et la société civile. Un tel label permettrait aux parents des talibés de remettre leurs enfants à un « bon marabout ». On pourrait ainsi cartographier les daaras et s’assurer que ceux possédant le label soient encouragés et que les enfants y bénéficient de meilleures conditions de vie et d’une formation professionnelle. D’autre part, il faudrait supporter les daaras ruraux, en les aidant à mettre en place des activités génératrices de revenus, afin de limiter l’exode rural des populations jeunes, qui sont censées constituer la force du secteur agricole très peu motorisé du Sénégal. Quelle société peut se dire moderne si elle ne prend même pas soin de ses enfants ?

.png)

.jpg)

La polémique née, en mai 2011, de la publication d'une circulaire jointe des ministères français de l'immigration et du travail,

La polémique née, en mai 2011, de la publication d'une circulaire jointe des ministères français de l'immigration et du travail,

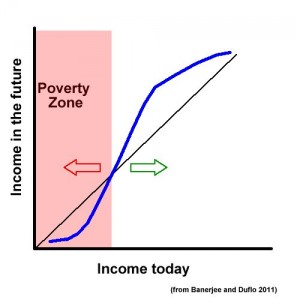

Depuis leur indépendance, les pays africains n’ont connu que des politiques dirigées par des gouvernements ayant des pouvoirs sans limite. Certains ont affirmé être socialistes, d’autres libéraux, mais la finalité a été la même : l’Etat décide de tout et la population reste captive de ses caprices évoluant au gré de ses « soutiens » internationaux. Toute politique planifiée par essence est vouée à l’échec, qu’elle soit importée ou pas. En effet, le marché s’adapte en permanence, étant, tout simplement, la combinaison de toutes les volontés individuelles ; il est en l’Homme, il est l’essence même de l’humanité : l’échange. Or, la planification va à l’encontre de cette dynamique permanente et peut s’apparenter à la pose d’un garrot sur une jambe : le sang cesse de circuler, les tissus meurent, il faut couper. L’économie fonctionne de même et les garrots de la planification la dégradent à chaque intervention. Dans un tel contexte, on peut comprendre le mal-être de ces intellectuels qui crient à l’invasion de modèles infructueux.

Depuis leur indépendance, les pays africains n’ont connu que des politiques dirigées par des gouvernements ayant des pouvoirs sans limite. Certains ont affirmé être socialistes, d’autres libéraux, mais la finalité a été la même : l’Etat décide de tout et la population reste captive de ses caprices évoluant au gré de ses « soutiens » internationaux. Toute politique planifiée par essence est vouée à l’échec, qu’elle soit importée ou pas. En effet, le marché s’adapte en permanence, étant, tout simplement, la combinaison de toutes les volontés individuelles ; il est en l’Homme, il est l’essence même de l’humanité : l’échange. Or, la planification va à l’encontre de cette dynamique permanente et peut s’apparenter à la pose d’un garrot sur une jambe : le sang cesse de circuler, les tissus meurent, il faut couper. L’économie fonctionne de même et les garrots de la planification la dégradent à chaque intervention. Dans un tel contexte, on peut comprendre le mal-être de ces intellectuels qui crient à l’invasion de modèles infructueux.