En février dernier, la CEDEAO et l’UE[1] ont annoncé un compromis dans les négociations portant sur les accords de partenariat économique (APE). Un accord dont l’impact sur le potentiel de développement agricole et l’industrialisation ne fait pas encore l'unanimité.

Les raisons d’un nouvel accord économique

L es échanges commerciaux entre l’UE et les pays ACP sont régis par les conventions de Cotonou et celles antérieures, qui octroyaient une liberté d’accès au marché européen sans réciprocité. Ces accords ont permis aux pays africains entre autres d’introduire leurs produits dans l’espace UE sans droit de douane. Les produits européens en revanche sont taxés aux frontières africaines.

es échanges commerciaux entre l’UE et les pays ACP sont régis par les conventions de Cotonou et celles antérieures, qui octroyaient une liberté d’accès au marché européen sans réciprocité. Ces accords ont permis aux pays africains entre autres d’introduire leurs produits dans l’espace UE sans droit de douane. Les produits européens en revanche sont taxés aux frontières africaines.

Les Etats africains exportent principalement vers l'UE des matières premières : pétrole, bois, métaux et pierres précieuses constituent plus du ¾ des exportations de la CEMAC en 2003. L’agriculture représentait 16% pour la CEMAC et 31% pour la CEDEAO qui importe de l'UE plus de 75% de produits manufacturés.

Malgré les dispositions plutôt favorables des précédents accords, les africains n'avaient pas réussis à augmenter leur part dans le marché européen. La part de l’Afrique de l'Ouest par exemple dans le commerce avec l’UE est passée de 5% en 1980 à 1% en 2004. C’est d’ailleurs un argument que n’hésite pas à invoquer l’UE pour justifier la nécessité de repenser le partenariat économique rappelant que l’accès préférentiel n’a pas encouragé la diversification des exportations, ni la compétitivité des secteurs productifs, ni l’intégration des marchés intérieurs trop petits. Il n’a pas permis non plus d’accroître la capacité de production et d’exportation vers l’Europe. Hormis les considérations liées aux réalités locales, ce diagnostic occulte les distorsions que l’UE avait introduites dans les échanges telles que les barrières non tarifaires érigées sans concertation, la subvention de son agriculture ou les impacts des ajustements structurels qui ont contribué à cet échec.

Arguant la nécessité de respecter les dispositions de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’UE négocie depuis 2000 avec les différents blocs sous régionaux (CEMAC, CEDEAO, SADC) en vue de parvenir à un APE qui consacrera une liberté d’accès réciproque aux marchés. Cette réciprocité se traduira pour l’accord avec la CEDEAO, par une ouverture à 75% du marché Ouest africain pour les produits de l’UE dans les 20 prochaines années contre 100% pour les exportations de la CEDEAO. La signature de ces APE devrait intervenir d’ici octobre sous peine, pour certains pays de la communauté, de se voir abolir les traitements préférentiels dont ils bénéficiaients dans l'accès au marché européen.

Les Etats africains n'ont pas réussi à faire converger réellement leurs intérêts pour négocier un accord qui leur soit tous favorable. La CEDEOA a accepté un compromis sur un texte conçu dans le sens des européens dont elle n’a pu obtenir que quelques amendements. C'est parce que la non conclusion d’un APE menace l’intégration régionale, la Cote d’Ivoire et le Ghana ayant déjà signé des APE dits intermédiaires et leur ratification sans l’engagement des autres pays de la sous-région détruirait le marché commun ouest africain. De même, au sein de la CEMAC, le Cameroun a déjà signé un ACP intermédiaire. Ces pays signataires ont en commun le fait qu’un pan essentiel de leur économie hors hydrocarbures comme le cacao et la banane repose sur l'exportation vers l’UE. Ils n’avaient le choix de faire autrement qu'en prenant le risque de repenser complètement leurs modèles économiques.

Des réticences et non les moindres

Une grande partie de la société civile africaine, d’éminents spécialistes et même la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) dénoncent cependant un accord jugé désavantageux pour les africains, déstabilisant les recettes des Etats et compromettant sérieusement l’industrialisation, l’émergence d’un grand marché intrafricain et le développement agricole.

Les taxes sur les importations constituent en effet une part importante de recettes des Etats africains. Selon la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), l’ouverture annoncée aggravera la pression sur les systèmes budgétaires africains. Le Cameroun par exemple perdrait entre 20 et 30% de ses revenus et le Ghana près de 37% de ses recettes à l’exportation. L’UE promet des compensations financières pour le manque à gagner. Elle mise surtout sur le renforcement des capacités fiscales des Etats pour compenser leurs pertes. Elle promet 6.5 Milliards € pour la CEDEAO sur la période 2015-2019 à travers le programme de l’APE pour le développement (PAPED). En zone CEMAC, le cameroun a évalué à 2500 milliards de FCFA le cout de l'adaptation de son économie aux APE. L’UE le soutient dans un premier temps à hauteur de 6,5 milliards de CFA pour la ratification de son APE intermédiaire. Mais les conditions d’éligibilité des entreprises pouvant bénéficier d'une aide à cette adaptation exclues déjà tout un ensemble d’acteurs économiques.

Les APE accordent aux africains une protection sur un ensemble de produits qu’ils jugeront sensibles. Il appartient aux Etats de chaque sous-région de s’accorder dans leur choix. Cela doit les obliger quelque part à plus de coopération régionale et la nécessité de reformer leur système économique. Il s'agit surtout des produits de l'agriculture qui a fait par exemple l’objet d’une divergence de longue date entre la CEDEAO et l’UE qui ne souhaitait pas l’aborder dans le cadre des APE. Le compromis a été trouvé autour de la formulation suivante : « Chaque partie assure la transparence dans ses politiques et mesures de soutien interne. A cette fin l’UE communique régulièrement, par tout moyen approprié, un rapport à l’Afrique de l’Ouest sur lesdites mesures, comprenant notamment la base juridique, les formes de mesures et les montants y afférents (…) La partie UE s’abstient de recourir aux subventions à l’exportation pour les produits agricoles exportés vers les marchés de l’Afrique de l’Ouest (…) ». L’UE promet également de mettre à niveau l’industrie africaine afin qu’elle puisse mieux s’insérer dans le tissu commercial mondial.

Si les études d’impacts des APE dans les zones CEMAC aussi bien que CEDEAO montrent que ces accords permettraient éventuellement aux blocs africains de conserver leurs positions dans le marché européen, elles interpellent surtout sur la fragilité des structures économiques de ces Etats. L’impact est négatif sur leur potentiel de développement et de diversification économique. Pour Carlos Lopes, le secrétaire exécutif de la CEA, les APE tels que définit actuellement vont empêcher l’industrialisation de l’Afrique. Ils empêchent le positionnement des africains dans le marché européen avec leur production industrielle tout en ouvrant la porte à des exportations européennes. Il exhorte les africains d'exiger de participer à la valeur ajoutée de leurs propres ressources en concluant des accords tournés vers un transfert de technologie et la transformation au moins partielle au niveau local. C’est aussi l’ensemble du continent et non de blocs régionaux qui négocie car des APE régionaux poseraient un problème d’alignement sur le continent et ne permettraient pas au marché intrafricain de se développer. Ce n’est pas le principe d’une libéralisation qui est dénoncé mais l’équilibre de ces libres échanges et leurs retombées sur le développement économique des africains. Ces derniers doivent se sortir d’une relation de dépendance historique des puissances européennes s’ils veulent devenir des acteurs de leur avenir.

L’échéance d’octobre approche et les Chefs d’Etats qui vont se prononcer sur la signature de ces accords connaissent pertinnement les risques politiques qu’ils encourent et doivent prendre leur responsabilité.

Djamal Halawa

Sources

-L’APE en 9 questions : Commission Européenne :

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/epas/epas_fr.htm

-Jacques Gallezot, Le choix régional des produits sensibles à l’APE soumis au jugement majoritaire des pays de l’Afrique de l’Ouest, INRA-Agro Paris Tech, Octobre 2007, 45p.

-Benoît Faucheux, Bénédicte Hermelin, Julieta Medina, Impacts de l’Accord de partenariat économique UE – Afrique de l’Ouest ; Synthèse bibliographique, Gret, octobre 2005, 73p.

-DOUYA Emmanuel, HERMELIN Bénédicte, RIBIER Vincent, Impact sur l’agriculture de la CEMAC et de Sao Tomé et Principe d’un Accord de Partenariat Economique avec l’Union européenne, Paris, Gret, mars 2006, 116 p.

-Eclairage Volume 7 Numéro 6 , Juillet 2008 : http://ictsd.org/i/news/14950/

-http://endacacid.org/french/index.php/rapport-provisoire-concertation-regionale-entre-la-societe-civile-les-organisations-socioprofessionnelles-et-la-commission-de-la-cedeao-sur-les-ape-et-le-tec-17-18-janvier-2014-a-dakar

-http://endacacid.org/french/index.php/conference-ministerielle-de-l-omc-un-paquet-encore-incertain-pour-bali/declaration-de-la-poscao-sur-l-ape-10-02-2014

-rfi.fr

[1] CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; UE : Union Européenne ; CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

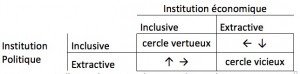

Le développement ne serait-il qu’une question de financement ? On est bien tenté de répondre par l’affirmative en partant du modèle proposé par Arthur Lewis (1960). Sous une perspective historique, on s’aperçoit cependant que les nations les plus prospères (e.g. Egypte antique, Rome) n’ont pas réussi à conserver leur prospérité à travers les siècles. Plus récemment, lorsqu’on observe qu’une nation aussi prospère que la Lybie soit bombardée et réduit à un champ de batailles entre milices, la question de la suffisance des moyens financiers pour le développement reste entièrement posée. Si les moyens financiers sont nécessaires au processus de développement, les observations précédentes illustrent à quel point ils ne suffisent pas pour garantir l’élévation permanente du bien-être de la société. Suivant les travaux récents de

Le développement ne serait-il qu’une question de financement ? On est bien tenté de répondre par l’affirmative en partant du modèle proposé par Arthur Lewis (1960). Sous une perspective historique, on s’aperçoit cependant que les nations les plus prospères (e.g. Egypte antique, Rome) n’ont pas réussi à conserver leur prospérité à travers les siècles. Plus récemment, lorsqu’on observe qu’une nation aussi prospère que la Lybie soit bombardée et réduit à un champ de batailles entre milices, la question de la suffisance des moyens financiers pour le développement reste entièrement posée. Si les moyens financiers sont nécessaires au processus de développement, les observations précédentes illustrent à quel point ils ne suffisent pas pour garantir l’élévation permanente du bien-être de la société. Suivant les travaux récents de

Un meilleur cadre juridique et règlementaire

Un meilleur cadre juridique et règlementaire

Du 25 au 30 Décembre dernier se tenait à Djibouti un sommet africain sur le thème de l’électrification rurale. Une trentaine de pays aussi bien francophones qu’anglophones ont répondu à l’appel. L’objectif était de faire un bilan du sous secteur de l’électrification rurale. À travers ce billet, nous tâcherons d'en faire la synthèse et de mettre en exergue les difficultés auxquelles font et feront face les pays africains.

Du 25 au 30 Décembre dernier se tenait à Djibouti un sommet africain sur le thème de l’électrification rurale. Une trentaine de pays aussi bien francophones qu’anglophones ont répondu à l’appel. L’objectif était de faire un bilan du sous secteur de l’électrification rurale. À travers ce billet, nous tâcherons d'en faire la synthèse et de mettre en exergue les difficultés auxquelles font et feront face les pays africains.

Une incitation à

Une incitation à

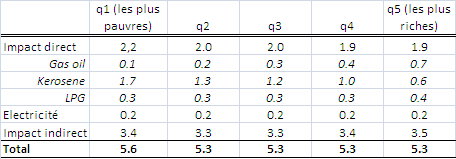

L’accès à l’énergie à moindre coût pour les consommateurs occupe une place importante dans le débat politico-économique dans les pays africains. Tout récemment dans son discours de politique générale, Madame le Premier Ministre du Sénégal a annoncé une série de mesures visant à assurer la production d’électricité à un prix raisonnable pour les 13,7 millions d’habitants que compte le Sénégal. Sa vision est d’arriver à fournir au peuple sénégalais l’un des services sociaux les plus importants mais aussi de réduire voir supprimer la ligne budgétaire destinée aux subventions à la Société Nationale d’Electricité (Senelec). Cette logique sénégalaise est la même dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne qui dépensent par an des millions d’euros non pas pour assurer la production, ni l’extension, ni le renouvellement du système de production ; mais pour couvrir en partie les pertes générées par les sociétés nationales d’électricité.

L’accès à l’énergie à moindre coût pour les consommateurs occupe une place importante dans le débat politico-économique dans les pays africains. Tout récemment dans son discours de politique générale, Madame le Premier Ministre du Sénégal a annoncé une série de mesures visant à assurer la production d’électricité à un prix raisonnable pour les 13,7 millions d’habitants que compte le Sénégal. Sa vision est d’arriver à fournir au peuple sénégalais l’un des services sociaux les plus importants mais aussi de réduire voir supprimer la ligne budgétaire destinée aux subventions à la Société Nationale d’Electricité (Senelec). Cette logique sénégalaise est la même dans la plupart des pays d’Afrique sub-saharienne qui dépensent par an des millions d’euros non pas pour assurer la production, ni l’extension, ni le renouvellement du système de production ; mais pour couvrir en partie les pertes générées par les sociétés nationales d’électricité.

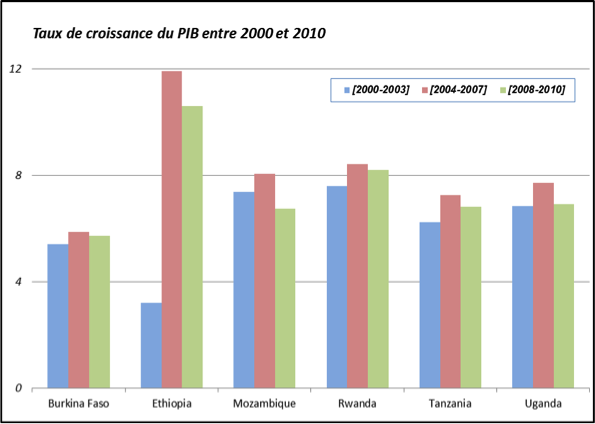

Le Burkina Faso a renforcé ses institutions tout en adoptant un plan stratégique à moyen terme. Ceci, en plus des efforts qui sont faits pour renforcer l’activité dans le secteur du Coton. L’Ethiopie, pour sa part doit ces performances au secteur agricole mais aussi à son secteur touristique et au transport aérien. La Mozambique a su créer un environnement favorable aux investissements directs, qui a renforcé sa position en tant que producteur et transporteur d’électricité dans sa région. Le Rwanda après avoir stabilisé son environnement politique a su relancer son économie en s’appuyant sur une stratégie construite autour du tourisme et de la filière café. En Tanzanie, la carte des réformes aussi bien sur le plan institutionnelle et dans les différents secteurs, a permis le redressement économique du pays. L’Uganda s’est appuyé sur des réformes structurelles depuis le début des années 90, favorables à l’investissement privé tout en diversifiant son panier d’exportations.

Le Burkina Faso a renforcé ses institutions tout en adoptant un plan stratégique à moyen terme. Ceci, en plus des efforts qui sont faits pour renforcer l’activité dans le secteur du Coton. L’Ethiopie, pour sa part doit ces performances au secteur agricole mais aussi à son secteur touristique et au transport aérien. La Mozambique a su créer un environnement favorable aux investissements directs, qui a renforcé sa position en tant que producteur et transporteur d’électricité dans sa région. Le Rwanda après avoir stabilisé son environnement politique a su relancer son économie en s’appuyant sur une stratégie construite autour du tourisme et de la filière café. En Tanzanie, la carte des réformes aussi bien sur le plan institutionnelle et dans les différents secteurs, a permis le redressement économique du pays. L’Uganda s’est appuyé sur des réformes structurelles depuis le début des années 90, favorables à l’investissement privé tout en diversifiant son panier d’exportations.

Nous avons coutume de dire que la presse est le quatrième pouvoir dans une démocratie. Au-delà de ce rôle, somme toute symbolique, intéressons-nous précisément à l’impact des médias sur la vie politique et économique des nations. C’est à cette question que répondent des chercheurs dans deux études académiques récentes. L’une analyse l’impact à long terme des médias sur la lecture des journaux et l’implication citoyenne en Afrique sub-saharienne, et l’autre examine l’impact des médias sur la croissance économique en Europe.

Nous avons coutume de dire que la presse est le quatrième pouvoir dans une démocratie. Au-delà de ce rôle, somme toute symbolique, intéressons-nous précisément à l’impact des médias sur la vie politique et économique des nations. C’est à cette question que répondent des chercheurs dans deux études académiques récentes. L’une analyse l’impact à long terme des médias sur la lecture des journaux et l’implication citoyenne en Afrique sub-saharienne, et l’autre examine l’impact des médias sur la croissance économique en Europe.

Au moment où les partenaires historiques de l’Afrique conduisent des études approfondies sur le devenir de notre continent pour développer de nouvelles stratégies d'approche dans leur coopération comme en témoigne cette étude menée par le Sénat français intitulée «

Au moment où les partenaires historiques de l’Afrique conduisent des études approfondies sur le devenir de notre continent pour développer de nouvelles stratégies d'approche dans leur coopération comme en témoigne cette étude menée par le Sénat français intitulée «