A priori, la croissance économique est souhaitable parce qu’elle est la (seule) principale réponse politique que les nations ont trouvé pour établir une paix sociale durable. C’est ainsi que l’épisode de forte croissance économique que connaît la plupart des pays africains est synonyme d’une atténuation progressives des tensions entre les différents groupes sociales et entre les nations. Cela suppose que la croissance ait pour conséquence de permettre à chaque individu de subvenir à ses besoins de base et de ne pas trop se sentir moins aisés que les autres. Autrement dit, la croissance doit être source de réduction de la pauvreté et des inégalités.

A priori, la croissance économique est souhaitable parce qu’elle est la (seule) principale réponse politique que les nations ont trouvé pour établir une paix sociale durable. C’est ainsi que l’épisode de forte croissance économique que connaît la plupart des pays africains est synonyme d’une atténuation progressives des tensions entre les différents groupes sociales et entre les nations. Cela suppose que la croissance ait pour conséquence de permettre à chaque individu de subvenir à ses besoins de base et de ne pas trop se sentir moins aisés que les autres. Autrement dit, la croissance doit être source de réduction de la pauvreté et des inégalités.

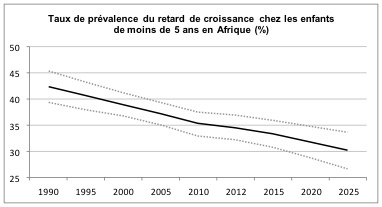

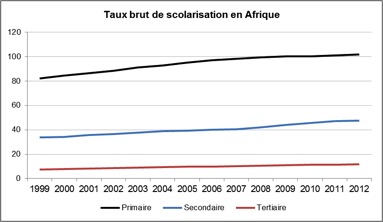

Partant des travaux de Dollar et de ses coauteurs, il est aujourd’hui possible d’affirmer que la croissance économique permet de réduire la pauvreté. Toutefois, selon d’autres travaux académiques sur le sujet, les politiques sectorielles d’accès à l’éducation et à la santé jouent un rôle essentiel dans la transmission des fruits de la croissance aux couches les plus pauvres de la société. Ainsi, il faut d’abord favoriser l’accès aux infrastructures de bases telles que l’eau, l’électricité, l’éducation et la santé pour qu’une croissance économique forte puisse se traduire par une baisse significative de la pauvreté.

L’intuition derrière ces recommandations est la suivante : les personnes qui sont initialement pauvres ne disposent pas du minimum de capital (physique et humain) pour être productives. Elles sont donc durablement piégées dans un cercle vicieux alliant faible productivité à un faible niveau de vie. Ainsi, l’accès aux infrastructures subventionné par l’Etat est un moyen de donner le petit coup de pouce nécessaire aux plus pauvres pour leur permettre de briser le cercle vicieux de la pauvreté. En complément, des initiatives de protection sociale plus élaborées telles que les transferts conditionnés (ou non) peuvent favoriser davantage le lien entre croissance et réduction de la pauvreté. Actuellement en Afrique, on en sait très peu sur l’effectivité des politiques publiques mises en place pour favoriser une croissance réductrice de la pauvreté. Ce qu’on en sait le moins est surtout la capacité de la croissance économique à réduire les inégalités, non pas seulement des revenus mais des richesses et des chances.

Néanmoins, le récent livre de Piketty intitulé « Le Capital au 21ème siècle » sur le l’Etat et les perspectives des inégalités permet de dégager des perspectives sur la capacité de la croissance à réduire les inégalités de façon générale et en particulier en Afrique.[1] Globalement, deux leçons ressortent de cet ouvrage pour nous éclairer sur le sujet en cours d’analyse.[2]

Leçon n°1 : Il n’y a pas de lien mécanique entre croissance du PIB et réduction des inégalités

Leçon n°1 : Il n’y a pas de lien mécanique entre croissance du PIB et réduction des inégalités

En s’appuyant sur la part du revenu ou du patrimoine des 10% les plus riches, l’auteur montre que les inégalités tendent systématiquement à s’amplifier au fil du temps. Cela vient du fait que le taux de rendement du capital est généralement supérieur au taux de croissance du PIB. Ainsi, les patrimoines issus du passé s’accumulent beaucoup plus vite que le rythme de progression de la production et des revenus.[3] Ce mécanisme peut être renforcé par une faible croissance démographique puisque dans ce cas les héritages sont partagés entre moins de descendants.

Cette tendance des inégalités à augmenter systématiquement peut être une menace pour le bon fonctionnement des institutions politiques dans la mesure où le pouvoir politique risque d’être capturé par des intérêts particuliers. Ainsi, non seulement les décisions de politiques publiques ne reflètent plus l’intérêt de la majorité, mais surtout la capture du pouvoir politique renforce davantage les inégalités. Par exemple, les prestations sociales peuvent être réduites au détriment d’exemptions fiscales favorables aux plus riches.

D’emblée la question est de savoir jusqu’où le creusement des inégalités peut aller et ce qu’il est possible de faire pour prévenir une situation aussi explosive qu’une société où presque la totalité des richesses appartiennent à 1% de la population. La réponse à cette question se trouve dans la deuxième leçon que nous tirons de l’ouvrage de Piketty.

Leçon n°2 : La réduction des inégalités requiert la mise en place d’institutions spécifiques

Leçon n°2 : La réduction des inégalités requiert la mise en place d’institutions spécifiques

A partir de l’évolution des inégalités sur longue période dans plus de vingt pays, l’auteur montre que même les chocs les plus violents comme la seconde guerre mondiale n’ont pas réduit durablement les inégalités de revenus et de patrimoine. Par contre, les politiques publiques mises en place dans les différents pays ont eu un impact décisif sur la réduction, l’augmentation ou la modération des inégalités. Dans les régimes démocratiques, l’outil le plus efficace est la fiscalité. Cependant, elle devient de moins en moins efficace à l’échelle des nations à cause de la concurrence fiscale, c'est-à-dire de la tendance qu’à chaque pays d’offrir les meilleures conditions pour attirer les patrimoines des plus riches dans leur économie. Pour cela, il recommande plutôt l’échange systématique d’informations pour lutter contre l’évasion fiscale et la mise en place d’un impôt mondial sur le capital afin de se départir des contraintes liées à sa forte mobilité.

Dans les pays ayant des institutions moins calquées sur le modèle occidental (Europe et Etats-Unis d’Amérique), on observe aussi des dispositions spécifiques pour le contrôle du capital. Par exemple, en Russie, les plus riches détenteurs de patrimoine qui veulent en user pour influencer les décisions politiques sont simplement jetés en prison. En chine, l’Etat a imposé un contrôle strict sur les flux de capitaux de sorte que le pouvoir économique que confère le capital ne se transforme pas en un pouvoir politique.

Quelles conclusions peut-on en tirer pour l’Afrique ? Puisque les inégalités ont tendance à s’accroître de manière systématique, la croissance économique en Afrique va-t-elle limiter cette augmentation ? D’abord, il faut prendre en compte le contexte dans lequel se trouve l’Afrique et qui est celle d’un monde plus ouvert où les capitaux circulent plus librement. Cela implique que les détenteurs des capitaux qui contribuent à la croissance économique en Afrique ne sont plus nécessairement des Africains, du moins pas en majorité. Ainsi, la question des inégalités en Afrique ne se pose pas dans les mêmes termes qu’ailleurs.

L’attention peut être portée en premier lieu sur les inégalités des revenus, en particulier des salaires ; et sur la capacité de la croissance à réduire ces inégalités. Mais comme nous l’enseigne les travaux de Piketty, cela nécessite la mise en place de politiques de redistribution, ne serait-ce que pour offrir à tous les mêmes conditions initiales. Ensuite, il sera nécessaire de mettre en place des cadres réglementaires pour encadrer les investissements étrangers dans les économies africaines de sorte à limiter leurs impact potentiel sur la capture du pouvoir politique tout en protégeant aussi bien leur droit de propriété.

En définitive, il ressort de cette analyse que l’épisode de croissance économique que traverse la plupart des pays africains peut être source de réduction massive de la pauvreté si seulement des investissements sont faits en amont dans l’accès aux infrastructures de base pour les populations les plus pauvres. Cependant, nous n’avons aucune certitude que cet épisode de croissance permettra de réduire les inégalités ; tout dépendra des institutions qui seront mises en place pour encadrer la montée inéluctables des inégalités liée à la croissance. C’est seulement dans ces conditions que la croissance ne s’éloignera pas trop de ses promesses d’une paix sociale durable.

Georges Vivien Houngbonon

[1] En général lorsqu’on parle d’inégalités, on pense tout de suite aux inégalités de revenu. Cependant, comme la démontré l’auteur dans son ouvrage, la source principale des inégalités provient des inégalités du patrimoine. Le focus sur les revenus est potentiellement lié à des raisons politiques, car les inégalités de revenus sont souvent beaucoup plus faibles que celles du patrimoine. Ainsi, elles permettent de donner une image beaucoup plus apaisée de l’évolution des inégalités.

[2] Ce sont mes propres enseignements.

[3] Thomas Piketty, Le Capital au 21ème siècle, p.55

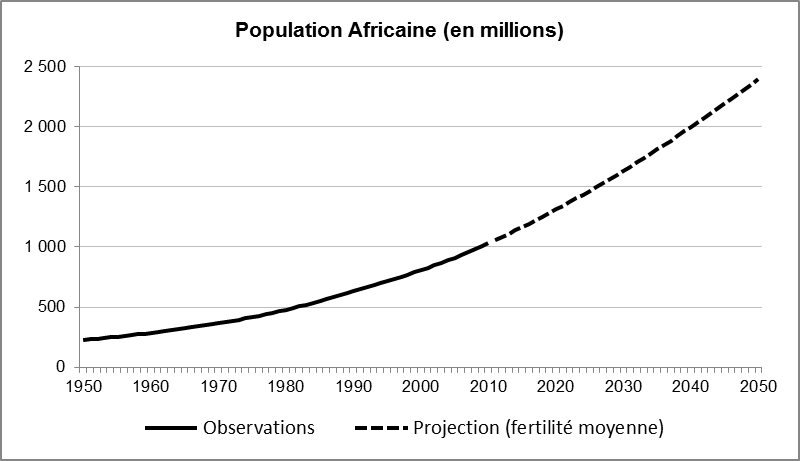

Le FMI a publié mi-avril les perspectives économiques pour l’Afrique. Le scénario indique un maintien de la dynamique économique entamée par l’Afrique subsaharienne depuis la dernière décennie avec des risques inhérents à l’environnement socio-politique et à la dynamique économique mondiale. Réunis à Maputo les 29 et 30 mai, les ministres africains en charge de l’économie et des finances et les gouverneurs de banques centrales ont saisi l’occasion d’échanger sur la dynamique plutôt impressionnante de certaines économies africaines et des défis qui demeurent à relever pour les pays du continent afin d’assurer leur développement. Ils estiment qu’il faudrait assurer une transformation structurelle et une diversification des économies africaines en s’appuyant sur la jeunesse de sa population afin de créer une fenêtre d’opportunités pour accélérer le processus de développement du continent.

Le FMI a publié mi-avril les perspectives économiques pour l’Afrique. Le scénario indique un maintien de la dynamique économique entamée par l’Afrique subsaharienne depuis la dernière décennie avec des risques inhérents à l’environnement socio-politique et à la dynamique économique mondiale. Réunis à Maputo les 29 et 30 mai, les ministres africains en charge de l’économie et des finances et les gouverneurs de banques centrales ont saisi l’occasion d’échanger sur la dynamique plutôt impressionnante de certaines économies africaines et des défis qui demeurent à relever pour les pays du continent afin d’assurer leur développement. Ils estiment qu’il faudrait assurer une transformation structurelle et une diversification des économies africaines en s’appuyant sur la jeunesse de sa population afin de créer une fenêtre d’opportunités pour accélérer le processus de développement du continent. L’Afrique est objet de toutes les sollicitations actuellement. La tournée de Barack Obama à Dakar sur le continent, prouve à suffisance que le temps est révolu où le continent était royalement ignoré, sinon méprisé par les puissances du monde. Ce voyage est survenu juste après la tournée du nouveau Président chinois Xi Jiping dans certains pays du continent et indique que nulle puissance ne veut rater sa part des ressources de l’Afrique. Ses nombreuses ressources minières ainsi que son potentiel stratégique, font de ce continent un partenaire en devenir dont tout le monde veut s’attirer les bonnes grâces. Face à l’offensive de charme dont elle est l’objet, la stratégie africaine n’est pas facilement lisible. Aïssatou Diallo, chargée des programmes au Centre africain pour le commerce, l’intégration et le développement (Enda-Cacid), experte dans les relations avec les pays émergents, fait ici une analyse froide de cette dénuée de passion, et indique les voies de solution pour que l’Afrique tire tout le bénéfice de ces nouveaux partenariats.

L’Afrique est objet de toutes les sollicitations actuellement. La tournée de Barack Obama à Dakar sur le continent, prouve à suffisance que le temps est révolu où le continent était royalement ignoré, sinon méprisé par les puissances du monde. Ce voyage est survenu juste après la tournée du nouveau Président chinois Xi Jiping dans certains pays du continent et indique que nulle puissance ne veut rater sa part des ressources de l’Afrique. Ses nombreuses ressources minières ainsi que son potentiel stratégique, font de ce continent un partenaire en devenir dont tout le monde veut s’attirer les bonnes grâces. Face à l’offensive de charme dont elle est l’objet, la stratégie africaine n’est pas facilement lisible. Aïssatou Diallo, chargée des programmes au Centre africain pour le commerce, l’intégration et le développement (Enda-Cacid), experte dans les relations avec les pays émergents, fait ici une analyse froide de cette dénuée de passion, et indique les voies de solution pour que l’Afrique tire tout le bénéfice de ces nouveaux partenariats.

Un article

Un article