Depuis la révolution industrielle, les activités économiques sont basées sur l’exploitation massive des ressources naturelles. La question de la pérennité de ces ressources ne s’est posée que récemment avec l’ampleur du dérèglement climatique.

Depuis la révolution industrielle, les activités économiques sont basées sur l’exploitation massive des ressources naturelles. La question de la pérennité de ces ressources ne s’est posée que récemment avec l’ampleur du dérèglement climatique.

Appelant à un changement de paradigme, le concept de l’économie verte a vu le jour. Elle se caractérise selon les Nations Unies par l’utilisation rationnelle des ressources, un faible taux d’émission de carbone et l’inclusion sociale. Ces caractéristiques, difficiles à évaluer, représentent un défi pour son développement quoique de réelles opportunités existent sur le continent africain.

Une économie entravée par des politiques publiques en faveur des activités traditionnelles

En Afrique, l’économie verte englobe des activités dans des domaines variés allant de l’agro-alimentaire aux énergies en passant par la gestion des déchets, l’eau, la santé et le tourisme. Pour répondre au triple objectifs social, environnemental et de rentabilité économique, les activités vertes nécessitent de gros investissements ou engendrent des coûts de production significatifs. Par exemple les énergies renouvelables nécessitent des investissements initiaux importants bien que leurs coûts d’exploitation soient faibles contrairement aux énergies fossiles.

Les difficultés soulevées par les entrepreneurs de l’économie verte sont très souvent liées à l’accès aux financements ou à des pratiques de taux d’intérêt élevés à causes des réticences des investisseurs face à des risques élevés. Les politiques publiques rechignant encore à créer des cadres favorables de nature à atténuer ces risques. En effet ne tenant pas compte des externalités négatives, les activités traditionnelles bénéficient d’un coût de production plus faible et de revenus plus significatifs liés aux subventions publiques. Ces politiques de soutien engendrent une distorsion des prix au détriment des produits issus de l’économie verte.

En plus, certains biens intermédiaires entrant dans la production de l’économie verte comme les panneaux solaires, les éoliens, et les produits issus de l’agriculture écologique par exemple sont encore frappés de taxes, ce qui a tendance à renchérir le prix des produits de l’économie verte.

Dans ces conditions, la rentabilité des investissements dans l’économie verte est plus faible, limitant de fait les opportunités de financement pour les acteurs du secteur. Des efforts financiers et une révision des modèles de développement permettront d’opérer la transition vers une économie verte et résiliente face au dérèglement climatique. Les dispositions financières et fiscales qui pour l’instant pénalisent le développement de cette économie peuvent être transformées en facteurs favorables à ce dernier.

Une transition verte nécessaire et opportune

Les Etats africains ont des économies basées essentiellement sur les ressources naturelles. Ils peuvent en tirer davantage de valeur en favorisant des activités qui valorisent et perpétuent ce capital. Les activités vertes créent de nouveaux marchés et permettent la création d’emplois. La transition vers une économie verte ne pourrait qu’améliorer la croissance économique plus qu’un simple maintien du statu quo ou des politiques publiques entravant. Les besoins de financement de cette transition sont certes importants mais selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, à l’échelle globale, investir 2% du PIB mondial d’ici 2050 dans des secteurs cibles comme l’agriculture et l’énergie permettrait d’accélérer la croissance économique. C’est ainsi que les dirigeants africains ont lié le financement de la lutte contre le dérèglement climatique à celui de la transition verte.

Dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, plusieurs instruments économiques ont vu le jour notamment le mécanisme de développement propre et le marché carbone découlant du protocole de Kyoto. Des institutions financières publiques, des fonds souverains et des banques de développement ont également commencé à orienter une partie de leurs investissements dans l’économie verte favorisant son développement bien qu’il soit encore modeste.

Cependant, les Etats africains n’ont pas réussi à capter la majorité de ces investissements. Pour l’heure, ils développent différentes stratégies pour accroître leur soutien à l’économie verte. Celles-ci apparaissent notamment dans les contributions prévues déterminées nationales (CPDN), soumises à l’Accord de Paris sur le climat. Ils se sont engagés sur des objectifs chiffrés de réduction d’émissions de carbone. La réalisation de ces objectifs traduisant une économie sobre en carbone reste conditionnée en grande partie par des apports financiers extérieurs.

Améliorer les mécanismes de financement et repenser les investissements

Le financement public joue un rôle essentiel pour enclencher la transformation de l’économie traditionnelle et répondre à ces attentes. Au niveau global, beaucoup d’efforts restent à faire pour rendre efficace les fonds en faveur du climat et de l’environnement et améliorer leur accès aux Etats africains. Ils sont encore insuffisants pour entamer une véritable transition verte mais ils pourraient être renforcés par le recours à des sources complémentaires de financements prévisibles tels que des taxes sur le transport et les transactions financières dans les pays développés.

Au niveau local, les Etats qui choisissent les options politiques concrètes pour une transition verte seront les premiers à être résilients face aux dérèglements climatiques. Il s’agit de limiter les dépenses et les investissements dans les domaines qui épuisent les ressources naturelles tout en les augmentant dans les activités vertes, la formation et le renforcement de capacité. Beaucoup d’Etats africains ont par exemple un fort potentiel de tourisme durable, d’agriculture biologique et d’énergies renouvelables. Agir sur le cadre réglementaire et ne pas soumettre ces activités à des régimes fiscaux rigides grâce à des exemptions fiscales, des crédits d’impôts, la mise en place des systèmes de subvention bien orientés ou de fonds nationaux alimentés par les activités à fortes externalités négatives seraient des mesures encourageantes pour promouvoir une économie verte encore fragile.

Tribune initialement parue chez nos partenaires de Financial Afrik.

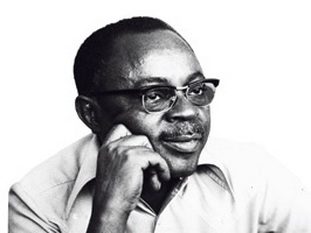

Djamal Halawa