Terangaweb porte un intérêt particulier à la question des statistiques sur le continent africain. Dans un premier article sur la question, Tite Yokossi soulignait le handicap que constitue pour les dirigeants africains le fait de ne pas disposer de statistiques et d’indicateurs crédibles sur les sociétés qu’ils dirigent. Impossible pour eux d’évaluer précisément leur action quand il n’existe pas d’indicateur du chômage, pas de sondages d’opinion, pas de chiffre précis sur l’accès de la population aux services de santé publique par exemple. Selon Tite, l’absence de statistiques est un facteur important de la mal-gouvernance en Afrique. Partageant ce constat, Georges-Vivien Houngbonon appelait dans un autre article à une réforme de la statistique en Afrique. Selon lui, vu l’importance cruciale des statistiques dans l’orientation des politiques de développement, il est urgent que les pays africains se dotent des capacités humaines et techniques pour produire des statistiques fiables sur différents sujets stratégiques.

Terangaweb porte un intérêt particulier à la question des statistiques sur le continent africain. Dans un premier article sur la question, Tite Yokossi soulignait le handicap que constitue pour les dirigeants africains le fait de ne pas disposer de statistiques et d’indicateurs crédibles sur les sociétés qu’ils dirigent. Impossible pour eux d’évaluer précisément leur action quand il n’existe pas d’indicateur du chômage, pas de sondages d’opinion, pas de chiffre précis sur l’accès de la population aux services de santé publique par exemple. Selon Tite, l’absence de statistiques est un facteur important de la mal-gouvernance en Afrique. Partageant ce constat, Georges-Vivien Houngbonon appelait dans un autre article à une réforme de la statistique en Afrique. Selon lui, vu l’importance cruciale des statistiques dans l’orientation des politiques de développement, il est urgent que les pays africains se dotent des capacités humaines et techniques pour produire des statistiques fiables sur différents sujets stratégiques.

On aurait tort de voir dans cette question un problème de technocrates, déconnecté des réalités et des soucis les plus pressants des habitants du continent. Bien au contraire, la question des statistiques est au cœur des enjeux politiques et économiques qui se posent aujourd’hui en Afrique. Car non seulement ces statistiques sont insuffisantes, mais lorsqu’elles existent, elles sont le plus souvent inexactes. Résultat, les discours économiques et politiques qui sont construits sur cette base sont bancals. Il faut en prendre conscience suffisamment tôt pour ne pas aller dans le mur…

Les chiffres officiels de taux de croissance, de calcul du PIB, de niveau de l’inflation, se révèlent inexacts soit parce que leur méthode de calcul est hasardeuse, soit parce qu’ils font l’objet de falsification délibérée. C'est le sujet abordé de manière détaillée par le numéro de la revue Politique africaine "La macroéconomie par le bas", co-dirigé par les chercheurs Béatrice Hibou et Boris Samuel. Comme le souligne l'ouvrage, en 2004, le gouvernement mauritanien d’un régime Ould Taya à bout de souffle se trouvait contraint d’avouer qu’il avait délibérément falsifié ses statistiques officielles pendant 10 ans… Le régime tunisien de Ben Ali a longtemps falsifié ses indicateurs économiques et sociaux, notamment le taux de pauvreté dans le pays. En 2009, l’Institut National de Statistique indiquait un taux de pauvreté en Tunisie de 3%. Le 14 janvier 2011, le ministère des Affaires sociales tunisien affichait un taux de pauvreté à 24,7%, en basant sa méthode de calcul sur les standards internationaux de la Banque mondiale. S’il existe des règles générales de calcul des principaux agrégats statistiques, chaque pays est dans les faits maître de sa méthode ainsi que des moyens de collecte des données. Comparer les taux de croissance ou d’inflation des différents pays africains revient souvent à comparer des agrégats calculés différemment, selon des méthodes plus ou moins rigoureuses. Autant dire qu’on en vient souvent à comparer des choux avec des salades… Bien que les chiffres officiels affichés par les différents Etats soient soumis à l’examen critique d’institutions internationales comme le FMI, ces dernières n’ont pas toujours les moyens et le temps de vérifier sérieusement ces données. Parfois, elles préfèrent pudiquement fermer les yeux ou protestent discrètement devant des chiffres aberrants.

Prenons quelques exemples de méthodes de calcul hasardeuses. Le taux d’inflation, à savoir la hausse générale du niveau des prix, qui sert à mesurer une potentielle perte de pouvoir d’achat des populations, est calculé à partir d’un panier de biens de consommation courante. Les statisticiens mesurent l’évolution dans le temps du prix de différents biens de consommation. Sauf que dans beaucoup de pays africains, ce « panier de la ménagère » n’a pas été mis à jour dans les méthodes de calcul officielles depuis les années 1980. De nombreux biens de consommation qui impactent fortement les budgets des ménages (téléphonie mobile, briques de lait) ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’inflation. Autant dire que dans ces conditions, il n’est pas compliqué d’afficher une maîtrise de l’inflation.

Autre méthode de calcul souvent hasardeuse, celle du Produit Intérieur Brut, qui permet de cerner la croissance économique, mesure phare de la performance en macroéconomie. Le PIB mesure la valeur totale de la production de richesses à l’intérieur d’un pays sur la période d’une année. On calcule le PIB en prenant en compte les flux de production (les charges et les produits) qui permettent de déterminer, s’il y a lieu, la valeur ajoutée de différents secteurs productifs (agriculture, commerce, pêche, industrie, exploitation des matières premières, etc.). Parce que la plupart de ces secteurs productifs sont informels en Afrique, les Etats disposent de peu de données et extrapolent souvent sur des bases hasardeuses. Certains Etats pétroliers comme l’Angola ne prennent même pas la peine d’inclure des domaines comme l’élevage ou l’agriculture locale dans le calcul du PIB. Bien que ces secteurs fassent vivre une portion importante de la population, ils ne contribuent pas aux ressources de l’Etat, pour qui il n’y a pas de création de richesses en dehors du pétrole, de la finance et des biens importés et exportés.

De nombreux Etats maquillent leur performance économique en modifiant leur méthode de calcul statistique. Béatrice Hibou et Boris Samuel donnent la parole dans « la macroéconomie par le bas » à l’économiste Morten Jerven, spécialisé dans la mesure du développement en Afrique subsaharienne. Ce dernier cite l’exemple du Ghana qui, suite à une révision de sa méthode de calcul du PIB en 2010, a vu une croissance de son PIB de 60% du jour au lendemain ! Pour masquer cette évolution exagérée, les statisticiens lissent l'augmentation en réévaluant à la hausse les résultats des années précédentes. Comme le remarque judicieusement M. Jerven : « le rebasement a été réalisé juste après l’élection présidentielle, alors que pendant la campagne les candidats avaient promis de faire du Ghana un pays à revenu intermédiaire. Le résultat est que le revenu ghanéen a fortement augmenté d’un coup, mais cette « croissance » peut être considérée comme une fiction : elle est seulement le résultat d’une nouvelle mesure de l’économie et de l’application de nouvelles pratiques techniques ! » Selon Morten Jerven, de tels changements de méthode de calcul du PIB ont également eu lieu en Tanzanie (+60% du PIB), en Zambie (+40%), et sont en cours au Nigeria et au Kenya.

De nombreux Etats maquillent leur performance économique en modifiant leur méthode de calcul statistique. Béatrice Hibou et Boris Samuel donnent la parole dans « la macroéconomie par le bas » à l’économiste Morten Jerven, spécialisé dans la mesure du développement en Afrique subsaharienne. Ce dernier cite l’exemple du Ghana qui, suite à une révision de sa méthode de calcul du PIB en 2010, a vu une croissance de son PIB de 60% du jour au lendemain ! Pour masquer cette évolution exagérée, les statisticiens lissent l'augmentation en réévaluant à la hausse les résultats des années précédentes. Comme le remarque judicieusement M. Jerven : « le rebasement a été réalisé juste après l’élection présidentielle, alors que pendant la campagne les candidats avaient promis de faire du Ghana un pays à revenu intermédiaire. Le résultat est que le revenu ghanéen a fortement augmenté d’un coup, mais cette « croissance » peut être considérée comme une fiction : elle est seulement le résultat d’une nouvelle mesure de l’économie et de l’application de nouvelles pratiques techniques ! » Selon Morten Jerven, de tels changements de méthode de calcul du PIB ont également eu lieu en Tanzanie (+60% du PIB), en Zambie (+40%), et sont en cours au Nigeria et au Kenya.

Morton Jerven en tire la conclusion suivante : « le discours sur le renouveau africain dans les années 1990 était pour une grande part fondé sur l’interprétation contingente des données et sur des idées simplistes sur les économies africaines. Prenez le cas de la Tanzanie où une étude menée dans les années 1990 sur le secteur informel a permis de réévaluer le PIB. Ce nouveau PIB a été mal interprété par des économistes qui y ont vu une croissance résultant des politiques de libéralisation. En fait, la hausse du PIB n’avait aucun rapport avec la libéralisation. La raison, à savoir l’inclusion dans les statistiques d’une plus grande part de l’économie, était technique. Il s’est passé la même chose au Ghana avec les 60% d’augmentation du PIB déjà mentionnés. »

Emmanuel LEROUEIL

Pour aller plus loin :

Le site de la revue Politique africaine : http://www.politique-africaine.com/larevue.htm

Le lien vers le numéro "La macroéconomie par le bas" co-dirigé par Béatrice Hibou et Boris Samuel : http://www.politique-africaine.com/numeros/124_SOM.HTM

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité.

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité. Les freins au développement endogène

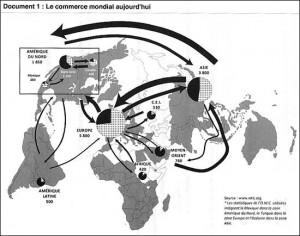

Les freins au développement endogène L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables

L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables