Depuis quelques jours, l’affaire Oscar Pistorius n’est plus le seul évènement qui anime la vie publique sud-africaine. Les médias ont, au moins pour un temps, sorti certaines de leurs caméras du tribunal de Prétoria, où se déroule actuellement le procès de l’athlète accusé du meurtre de sa petite-amie mannequin, pour porter leur attention sur une affaire autrement plus importante pour la démocratie sud-africaine : l’extension au coût exorbitant de la résidence privée du président Jacob Zuma.

Depuis quelques jours, l’affaire Oscar Pistorius n’est plus le seul évènement qui anime la vie publique sud-africaine. Les médias ont, au moins pour un temps, sorti certaines de leurs caméras du tribunal de Prétoria, où se déroule actuellement le procès de l’athlète accusé du meurtre de sa petite-amie mannequin, pour porter leur attention sur une affaire autrement plus importante pour la démocratie sud-africaine : l’extension au coût exorbitant de la résidence privée du président Jacob Zuma.

Zuma est propriétaire à Nkandla, dans sa province natale du KwaZulu-Natal, d’une résidence privée, un kraal organisé selon la tradition zulu, où résident plusieurs de ses épouses. À son accession à la présidence en 2009, il décide de l’extension du complexe de Nkandla, au prétexte d’améliorer sa sécurité. C’est le début d’un long scandale qui n’a pas cessé de défrayer la chronique jusqu’à maintenant.

Dès 2009, le principal quotidien sud-africain, le Mail & Guardian, dévoile le projet, et surtout son coût exorbitant – 65 millions de rands, soit près de 5 millions d’euros – et son financement obscur. Cinq ans plus tard, la facture a quadruplé : Nkandla a coûté au moins 246 millions de rands (près de 17 millions d’euros). En comparaison, les travaux pour améliorer la sécurité de la résidence de son prédécesseur Thabo Mbeki n’avaient pas coûté plus de 800 000 euros…Parmi les améliorations « sécuritaires » de Nkandla : une piscine, un amphithéâtre, un terrain de football, un enclos pour le bétail, un poulailler.

Depuis le début de l’affaire, les questions se sont multipliées sur la provenance de l’argent utilisé pour financer les travaux. Pendant longtemps, Jacob Zuma a nié avoir utilisé des fonds publics pour l’extension de sa résidence, déclarant que seules les améliorations de sécurité rendues nécessaires par son statut de Président avaient été à la charge de l’État. Cette version, de plus en plus mise en doute au fur et à mesure des investigations, s’est définitivement écroulée la semaine dernière avec la publication d’un rapport accablant par la Médiatrice de la République, Thula Madonsela. En 433 pages, Madonsela détaille avec précision comment le président a utilisé des fonds publics pour réaliser des améliorations qui n’avaient absolument rien à voir avec des mesures de sécurité, et exige que le Président rembourse ces dépenses. L’architecte responsable des travaux est un ami de Jacob Zuma : il a sans aucun doute su tirer profit de sa proximité avec le Président pour gagner l’appel d’offres, faire grimper la facture et finalement empocher près de 2 millions d’euros. Plus grave encore, il est reproché au Président d’avoir trompé les membres du Parlement en faisant plusieurs déclarations erronées.

Zuma n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice : en 2007, plus de 783 accusations de corruption, fraude, racket et blanchiment d’argent avaient été portées contre lui, et son conseiller financier avait été condamné à 15 ans de prison. Au vu de la gravité des accusations et la couverture médiatique donnée au Nkandlagate, ce n’est pas exclu qu’il se retrouve à nouveau face aux tribunaux prochainement. Dès la publication du rapport de la Médiatrice, deux partis d’opposition, la Democratic Alliance (DA) et les Economic Freedom Fighters, ont officiellement porté plainte contre le Président pour corruption et détournement de fonds publics.

Mais c’est surtout pour ses conséquences (ou ses non-conséquences ?) politiques que le scandale de Nkandla pose des questions. Cette nouvelle affaire confirme une fois de plus les dérives de la démocratie sud-africaine, pourtant réputée comme une des plus solides sur le continent africain. La (con)fusion entre l’État et l’ANC, qui a été une caractéristique de la vie politique sud-africaine depuis la fin de l’apartheid en 1994, s’est fortement accentuée depuis l’arrivée au pouvoir de Zuma en 2009. Le président lui-même s’est créé un véritable empire commercial en même temps qu’il dirigeait le pays : Zuma et 15 personnes de son entourage contrôlent désormais plus de 130 entreprises, dont les trois-quarts ont été enregistrées au cours des dernières années. En règle générale, les décisions du gouvernement sont de plus en plus soumises aux intérêts privés de certains responsables du parti ou de leurs proches. Chacun voulant s’arroger la plus grande part du gâteau, le parti est de plus en plus divisé entre différentes factions, et ce sont avant tout les luttes internes au parti et les rapports de force entre ses différentes factions qui dictent désormais l’évolution de la vie politique sud-africaine.

Dans bon nombre d’autres démocraties, une affaire comme celle de Nkandla suffirait largement à précipiter la chute du Président et de son gouvernement… Mais pas en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir est divisé ; l’État est miné par la corruption ; la police a tué de sang-froid 34 mineurs il y a deux ans en voulant réprimer une manifestation et l’enquête n’avance pas ; l’économie peine à se remettre d’une crise économique, la monnaie nationale a été fortement dépréciée… Et pourtant, le système ANC survit et ne semble pas prêt à s’effondrer. Certes, le parti connaît depuis quelques années une érosion du soutien populaire et ses résultats électoraux sont en baisse ; mais au vu des scandales incessants et des mauvaises performances du gouvernement, cette érosion est étrangement lente. Les sondages à l’approche des élections générales du 7 mai donnent encore au parti au pouvoir une large majorité des suffrages (autour de 60% des voix). Zuma se dirige tout droit vers une réélection, et si l’on peut faire confiance aux sondages de ces dernières semaines, l’affaire Nkandla ne devrait pas avoir une grande incidence sur les résultats des prochaines élections générales le 7 mai.

Une raison souvent invoquée pour expliquer la résilience de l’ANC est la faiblesse des partis d’opposition. La DA a certes doublé son score dans les dix dernières années, mais peine toujours à s’étendre au-delà de son bastion traditionnel du Western Cape et de l’électorat blanc et coloured, et n’atteindra probablement pas encore 30% des voix en mai. Le Congress of the People (COPE), qui avait rallié des dissidents de l’ANC mécontents de l’éviction de Thabo Mbeki lors de la dernière élection de 2009, s’est effondré. Le nouveau parti à la gauche de l’ANC, les Economic Freedom Fighters, peine à convaincre malgré la personnalité charismatique de son président-fondateur, l’ancien président de la Ligue des Jeunes de l’ANC Julius Malema : les sondages ne lui donnent guère plus que 3-4% des voix.

Il y a bien sûr du vrai dans cette explication : il manque des alternatives crédibles capables de convaincre les électeurs de se détourner de l’ANC. Mais on peut aussi identifier deux causes plus profondes, qui contribuent à maintenir le parti au pouvoir en position de force :

– D’une part, une fracture récente et sans cesse croissante au sein de la société sud-africaine entre les villes (où un électorat cosmopolite rejette de plus en plus des pratiques de gouvernance de l’ANC) et les milieux ruraux, où l’ANC maintient une mainmise quasi-totale.

– D’autre part, un contexte historique particulier, qui a profondément modifié l’exigence de « redevabilité » (accountability) des citoyens envers leurs gouvernants, exigence qui dans les démocraties traditionnelles fait que les gouvernants n’ayant pas obtenu de bonnes performances sont sanctionnés à la fin de leur mandat.

Depuis la fin de l’apartheid, la société sud-africaine a évolué en profondeur, et il serait très réducteur de lire les rapports sociaux aujourd’hui à travers le seul prisme racial. L’Afrique du Sud s’est rapidement intégrée à la mondialisation depuis le milieu des années 1990. Mais cette intégration n’a été que partielle : elle se manifeste surtout dans les villes, qui ont accueilli bon nombre d’investisseurs étrangers et des immigrés des quatre coins du monde. Johannesburg, Cape Town ou Durban sont ainsi devenues des métropoles connectées, intégrées au « système-monde » ; baignés dans le libéralisme politique et économique, leurs habitants se montrent bien plus critiques vis-à-vis des pratiques clientélistes de l’ANC. Dans le même temps, les campagnes sud-africaines ont été largement laissées à l’écart de la mondialisation ; l’ANC (qui était paradoxalement un mouvement essentiellement urbain jusqu’à la fin de l’apartheid) a su se déployer dans ces régions et elle y exerce désormais une mainmise quasi-complète. Dans ces zones reculées, où les taux de chômage sont élevés, les responsables ANC ont pu plus facilement devenir des barons locaux, monter des systèmes clientélistes, assurer des récompenses à leurs fidèles supporters et s’assurer qu’aucun autre parti ne vienne menacer leur contrôle local. Ce sont ces milieux ruraux qui garantissent aujourd’hui le succès continu de l’ANC aux élections.

Deuxièmement, l’héritage historique de l’Afrique du Sud continue d’influencer l’attitude des populations/des électeurs vis-à-vis de leurs gouvernants et de la gestion des ressources publiques. Dans une société où les inégalités restent extrêmes et fortement liées aux questions raciales, l’accumulation de richesses par une élite noire n’est pas forcément condamnée par la population : plutôt que d’être assimilées à de la corruption ou du détournement de fonds, de telles pratiques sont vues comme des exemples de réussite individuelle. Malema ou Zuma, en devenant riches, s’attaquent aux inégalités existantes, lancent une première pierre contre la citadelle blanche de la domination économique, et cela inspire le respect. Que leur richesse ait été construite au détriment des fonds publics importe finalement assez peu ; c’est pour cela qu’une partie des Sud-Africains continuent de considérer le scandale de Nkandla comme une affaire privée, sans relation avec la gestion des affaires publiques.

Enfin, les campagnes restent encore relativement peu exposées aux principes occidentaux de la démocratie électorale : un principe en particulier, celui du vote-sanction, y est encore presque totalement étranger. Dans les systèmes démocratiques matures, les personnes au pouvoir sont tenues de rendre des comptes : les électeurs évaluent la performance de leurs gouvernants lors de leur dernier mandat, et décident de leur réaccorder leur confiance ou de les sanctionner en fonction. L’exigence de résultats est une exigence de court-terme (sur une échelle d’un mandat présidentiel), ce qui explique l’alternance régulière au pouvoir. En Afrique du Sud, la mémoire du système d’apartheid et la jeunesse de la démocratie font que l’exigence de résultats par les électeurs n’intervient pas à la même fréquence : elle se fait sur le long-terme, et pas seulement à l’échelle du dernier mandat présidentiel.

Certes, certaines dérives ont entaché le dernier mandat du parti au pouvoir. Mais à l’échelle des vingt dernières années, les résultats sont indéniables : les choses se sont largement améliorées pour les populations rurales depuis la fin de l’apartheid. Et pour nombre de ces électeurs, cela justifie amplement de continuer à voter pour l’ANC et pour Jacob Zuma, malgré sa maison de Nkandla…

Vincent Rouget

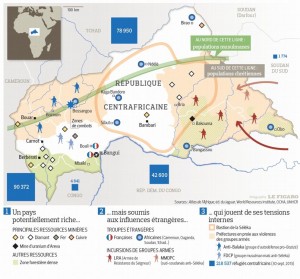

L’instabilité qui règne en Centrafrique depuis le coup d’état du 24 mars 2013 fait craindre le pire. Le coup d’Etat a plongé la RCA dans le chaos avec un risque de somalisation. Des pillages et attaques se produisent encore aujourd’hui dans la capitale. A cela s’ajoute un massacre ethnique entre des populations musulmanes et chrétiennes qui vivaient par le passé en paix et qui se déchirent actuellement sous le prétexte du religieux.

L’instabilité qui règne en Centrafrique depuis le coup d’état du 24 mars 2013 fait craindre le pire. Le coup d’Etat a plongé la RCA dans le chaos avec un risque de somalisation. Des pillages et attaques se produisent encore aujourd’hui dans la capitale. A cela s’ajoute un massacre ethnique entre des populations musulmanes et chrétiennes qui vivaient par le passé en paix et qui se déchirent actuellement sous le prétexte du religieux.

La politique de décentralisation au Sénégal relève d’une tradition très ancienne. Initiée bien avant les indépendances, elle s’est traduite, dès l’accession à la souveraineté nationale et internationale du pays par plusieurs initiatives visant à l’approfondir.

La politique de décentralisation au Sénégal relève d’une tradition très ancienne. Initiée bien avant les indépendances, elle s’est traduite, dès l’accession à la souveraineté nationale et internationale du pays par plusieurs initiatives visant à l’approfondir.

Ce rigorisme que marquent ces lois et ces provocations a une origine : la pression qu’exercent les pouvoirs religieux sur le couple présidentiel. Janet Museveni, la Première Dame, a notamment des accointances plus qu’avancées avec les Born-Again, évangélistes influencés et financés par les néoconservateurs nord-américains, prêchant en général un discours assez violent face aux « vices » définis par la Bible.

Ce rigorisme que marquent ces lois et ces provocations a une origine : la pression qu’exercent les pouvoirs religieux sur le couple présidentiel. Janet Museveni, la Première Dame, a notamment des accointances plus qu’avancées avec les Born-Again, évangélistes influencés et financés par les néoconservateurs nord-américains, prêchant en général un discours assez violent face aux « vices » définis par la Bible.

Goodluck Jonathan is at the moment in a tight spot. The past few months, the Nigerian president has been subjected to a fierce opposition amidst his very own party, The People's Democratic Party (PDP) which has been reigning since the establishment of the Fourth Republic in 1999. Leading a gigantic country in terms of economy and demography (Nigeria is the most populous country of Africa with 170 million inhabitants), President Jonathan has been in power since the death of his predecessor Umaru Yar’Adua in 2010 and is becoming more and more unpopular. In addition to a questionable management of the clashes with the Boko Haram sect, he is suffering from a considerable lack of legitimacy in his party.

Goodluck Jonathan is at the moment in a tight spot. The past few months, the Nigerian president has been subjected to a fierce opposition amidst his very own party, The People's Democratic Party (PDP) which has been reigning since the establishment of the Fourth Republic in 1999. Leading a gigantic country in terms of economy and demography (Nigeria is the most populous country of Africa with 170 million inhabitants), President Jonathan has been in power since the death of his predecessor Umaru Yar’Adua in 2010 and is becoming more and more unpopular. In addition to a questionable management of the clashes with the Boko Haram sect, he is suffering from a considerable lack of legitimacy in his party.

Avant le 21 mai dernier, date du vote de la Loi organique portant organisation et fonctionnement du parlement instituant un Sénat, nul n’aurait parié sur une telle accélération vertigineuse de l’histoire quelques mois plus tard au Burkina Faso. La scène politique de ces deux dernières décennies se résumait ainsi : un parti au pouvoir ultra majoritaire, sûr de ses forces, face à une opposition divisée et émiettée. Mais une chose est certaine : depuis le 21 mai, l’échiquier politique est en pleine recomposition et bouillonnement.

Avant le 21 mai dernier, date du vote de la Loi organique portant organisation et fonctionnement du parlement instituant un Sénat, nul n’aurait parié sur une telle accélération vertigineuse de l’histoire quelques mois plus tard au Burkina Faso. La scène politique de ces deux dernières décennies se résumait ainsi : un parti au pouvoir ultra majoritaire, sûr de ses forces, face à une opposition divisée et émiettée. Mais une chose est certaine : depuis le 21 mai, l’échiquier politique est en pleine recomposition et bouillonnement.

Nous trouverons un chemin…ou nous en créerons un.

Nous trouverons un chemin…ou nous en créerons un.