Interview de Rachel Leenhardt Chargée de communication de l’association SHERPA

L’image est saisissante, un camion porte-voitures s’éloigne du 42 avenue Foch, résidence parisienne du « clan » Obiang Nguema, dans le très huppé XVIème arrondissement, chargé de seize voitures de luxe, Bentley, Ferrari, Porsche, Maserati et Aston Martin. C’est la collection privée de Teodoro Obiang Nguema Mangue, ministre équato-guinéen de l’Agriculture et fils du président que

les juges d’instruction français Roger Le Loire et René Grouman viennent de faire saisir. Au départ de la procédure judiciaire, on retrouve SHERPA, jeune association créée en 2001 par l’avocat français William Bourdon en vue de « protéger et défendre les populations victimes de crimes économiques ». Mais derrière ce premier succès, du reste encore fragile et très préliminaire, combien réticence a-t’il fallu affronter ? Combien d’obstacles a-t-il fallu surmonter ? Nous avons rencontré l’association Sherpa dans sa solitude et sa détermination.

Qu’est-ce qui vous a amené vers Sherpa ?

Un concours de circonstances. J’ai fait des études pour travailler dans l’humanitaire, après une première expérience assez décevante en Casamance (Sénégal), J’ai eu plus envie de travailler sur les blocages, les obstacles au développement plutôt que sur des projets de terrain. Quelques temps après, je tombais sur une offre d’embauche de Sherpa…

Quelle est la composition actuelle de Sherpa?

L’association compte trois permanents : moi et deux juristes, l’une d’elles travaillant sur le volet flux financiers illicites (biens mal acquis, évasion fiscale, etc.), l’autre sur la responsabilité sociale des entreprises : actions de lobbying en France et au niveau européen et plaintes concernant les agissements des multinationales européennes dans les pays en développement – Total en Birmanie, Areva au Niger sur les mines d’uranium.

En dehors de ces trois salariées, il y a un certain nombre de bénévoles : avocats, juristes.

Le président William Bourdon, avocat lui-même, est très actif sur le volet actions en justice. Des membres de son cabinet et d’autres avocats qui ont des activités parallèles collaborent aussi à l’élaboration des dossiers. Environ une quinzaine de personnes au total, en comptant les stagiaires.

Combien de dossiers ?

Ça dépend : entre 5 et 10 dossiers judiciaires en cours – biens mal acquis ; Mopani, affaire d’évasion fiscale en Zambie, Areva au Niger et au Gabon, un

dossier sur la SOCAPALM (accaparement des terres pour l’exploitation de l’huile de palme au Cameroun)… Les délais de traitement sont très longs.

Nous avons aussi entre 5 et 10 dossiers à l’étude. Il s’agit de voir s’ils correspondent bien à notre objet et s’ils sont défendables d’un point de vue juridique (preuves, possibilité de rassembler des éléments, etc.).

Sherpa a-t-elle une zone géographique de prédilection ?

L’essentiel de nos dossiers concernent l’Afrique. Mais ce n’est pas un choix délibéré, c’est vraiment une question d’opportunité et de dossiers dont on nous saisit. Nous avons aussi des liens avec l’Amérique Latine et l’Asie : un dossier est en cours sur les conditions de travail pour la fabrication des jouets Disney en Chine.

Ce qui est important de saisir c’est que SHERPA travaille exclusivement en lien avec les PED. On ne traite pas par exemple de la grande corruption en France ou en Europe, même si c’est un phénomène réel. Notre stratégie est d’agir là où les crimes économiques portent le plus préjudice aux populations. Prenez par exemple le cas de la Guinée équatoriale : ce pays est très riche en ressources naturelles, notamment en pétrole.

Son PIB par habitant est supérieur à celui du Japon ou de la France[i] pourtant une proportion importante de la population n’a pas accès à l’eau potable ni aux infrastructures de base. C’est quelque chose qu’on ne voit pas en France. D’où le choix de travailler avec les PED.

Travaillez-vous avec d’autres associations en Occident ou sur le terrain ?

Oui, sur chaque dossier, on a des partenaires. Sur les biens mal acquis notamment, nous sommes en partenariat avec Transparence France. Sachant que la 1

ère plainte en 2007 avait été déposée avec la Fédération des Congolais de la diaspora et Survie.

Sur le dossier minier en Zambie, la plainte a été déposée par cinq associations, dont deux canadiennes, une suisse et une zambienne. En général, on travaille avec des relais locaux, sinon des associations, au moins des appuis sur le terrain. C’est en partie de là que l’information vient.

En quoi votre action se différencie de celle de Transparency International France ?

Cette association travaille aussi sur les pays occidentaux. Leur rôle est plutôt de faire une veille sur la corruption, de produire des indices, de surveiller son évolution. Notre rôle à nous est de monter des dossiers qu’on peut déposer en justice.

Par exemple sur les biens mal acquis, TF nous a apporté du soutien et sa notoriété. À l’époque SHERPA n’était pas très connue, c’est ce dossier qui nous a fait connaître. Mais l’élaboration technique du dossier, c’est SHERPA qui l’a faite. Chaque fois que nous sommes sur une thématique similaire à celui d’une autre association, il nous semble plus cohérent de travailler en partenariat plutôt qu’en concurrence.

Comment arrivez-vous à récolter vos informations ?

En général, nous sommes contactés par quelqu’un qui accumule des informations du fait de sa situation géographique ou sa profession, un agent immobilier, ou une personne gérant un hôtel particulier, qui à un moment donné a besoin de transmettre ce qu’il sait. On fait aussi nos propres enquêtes – sur le volet biens mal acquis nous avons fait beaucoup de recherches sur les cadastres, auprès des banques et de différentes bases de données pour arriver à découvrir les biens appartenant à un dirigeant. C’est d’autant plus compliqué qu’il ne les possède pas toujours en son nom propre, mais plutôt par le biais d’une société écran, souvent placée dans une paradis fiscal. Ce sont les deux axes par lesquels nous obtenons des informations. Maintenant que l’association est un peu plus connue, sur les dossiers qu’on a ouverts, des gens nous font parvenir des informations complémentaires.

Les autorités françaises vous aident-elles ?

Non, au contraire, il y a plutôt des résistances. Pour arriver à faire passer la plainte sur les biens mal acquis,

il a fallu trois ans. Une première plainte a été déposée avec la Fédération des Congolais de la Diaspora et Survie. L’enquête de police a confirmé nos allégations et apporté de nouveaux éléments sur des transactions suspectes et d’autres biens. Le dossier était solide mais la plainte a été rejetée. Une nouvelle plainte a été déposée en commun avec Transparency International France, celle-là aussi a été rejetée. Une troisième plainte avec constitution de partie civile a été déposée avec Transparence encore. Il y a eu un premier verdict qui a jugé la plainte recevable. Le ministère public a fait appel de cette décision. Il a fallu aller jusqu’en cassation pour obtenir l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Seulement l’enquête ?

Oui. C'est-à-dire qu’il n’y a encore pas eu de procès sur les biens mal acquis. On n’en est qu’au stade de l’instruction. Il s’agit essentiellement de blocages politiques. On sait qu’il y a des liens entre dirigeants africains et français. Il s’est passé énormément de choses cette année, avec notamment les révélations de Robert Bourgi sur les mallettes… Il est clair que dans le monde politique français, tout le monde n’a pas envie que la lumière soit faite sur cette affaire.

De plus le risque existe qu’à mesure que la France se montre plus proactive dans la lutte contre ces flux financiers, ceux-ci transitent par d’autres pays. Ce sont quand même des sommes colossales qui sont injectées dans l’économie française, l’intérêt économique est évident, d’où les blocages constatés.

En parlant de Bourgi, justement, est-ce que ses révélations ont été intégrées au dossier sur les biens mal acquis ?

SHERPA a demandé à ce qu’il soit entendu par les juges d’instruction. Dans ses révélations sur les mallettes, il a cité les chefs d’états africains concernés par la plainte : le clan Omar Bongo, le clan Obiang – de loin le plus scandaleux de tous – et Denis Sassou Nguesso le président du Congo Brazzaville.

Bourgi a été entendu par les juges, début octobre. Il a déclaré avoir appris l’histoire des biens mal acquis… en lisant la presse. Son audition n’a donc pas apporté de nouveaux éléments au dossier ! On a l’impression qu’il fait le tri dans ses révélations… [Ndlr : le mercredi 16 novembre 2011, la justice française

a classé sans suite l’enquête ouverte suite à ces « révélations » – pour « faute de preuve »]

Hormis ces blocages politiques, est-ce qu’il y a d’autres sortes de pressions ?

Il y en a eu au départ. Un peu moins maintenant. Je pense qu’on a suffisamment de visibilité et des pressions ne feraient que rajouter foi à ce que nous dénonçons. Au départ oui, William Bourdon a été approché au moment du dépôt de la plainte, par des gens qui lui ont proposé d’importantes sommes d’argent pour retirer sa plainte. Il y a eu aussi des intimidations, des menaces.

Seulement sur les collaborateurs de Sherpa ?

Tout ça fait que c’est compliqué pour nous d’associer des collaborateurs locaux aux procédures. Tout au moins de façon formelle, parce que ça les met en danger. Ici, on n’est pas aussi exposé qu’eux peuvent l’être dans leurs pays où l’impunité est beaucoup plus forte. C’est pourquoi des associations françaises ou occidentales doivent prendre en charge ce genre de dossiers, parce que les personnes sur place prennent des risques trop élevés si elles le font directement.

Quelle est la situation dans les autres pays européens ?

Sur les biens mal acquis,

l’Institut de Bâle pour la gouvernance en Suisse et des cabinets d’avocats privés travaillent sur ces questions. En ce qui concerne l’évasion fiscale, il y a des associations très actives. Sur le cas zambien, on est en partenariat avec une association qui s’appelle la «

Déclaration de Berne », qui est entre autres spécialiste de la fiscalité et du secteur extractif, et qui vient de lancer une campagne de mobilisation citoyenne sur la régulation des multinationales en Suisse. La législation européenne ne s’applique pas à la Suisse dont le régime fiscal est très attractif, ce qui fait que beaucoup d’entreprises européennes s’installent dans ce pays pour échapper aux contrôles. Heureusement qu’il y a une société civile assez mobilisée sur ces thèmes.

Il y a aussi une association espagnole, l’

APDHE, qui a porté plainte contre Obiang pour l’identification et la restitution de ses biens. Une enquête est ouverte depuis 4 ans aux Etats-Unis ; elle vient de connaître une accélération, avec le lancement par le

Department of Justice d’une procédure de confiscation contre le fils Obiang.

Comment le financement de SHERPA est-il assuré ?

Difficilement. C’est l’un de nos principaux problèmes. C’est une toute petite association, trois personnes… jusqu’à maintenant,

ce sont surtout des fondations privées anglo-saxonnes qui nous ont soutenus. On n’a pas de financement public, à la fois parce que nous traitons de sujets sensibles et pour des questions structurelles.

Même les fondations françaises sont assez réticentes à nous financer. Les bailleurs anglais et américains sont un peu plus ouverts sur ces questions.

On a très peu de donateurs privés. C’est d’ailleurs un des points sur lesquels nous travaillons actuellement. Pour ça, il nous faut plus de notoriété vis-à-vis du public. Il faut qu’on arrive à faire passer ce message : on a besoin de plus de financement privé pour assurer notre indépendance. C’est plus facile de proposer un projet de développement que de monter un dossier judiciaire. C‘est plus long, les résultats sont incertains. Et on ne peut pas se permettre de perdre notre indépendance. De l’extérieur, on ne se rend pas forcément compte de la difficulté de faire vivre une association comme la nôtre. Il y a un vrai travail de communication à faire.

Avez-vous des relais auprès des universités ?

Oui, mais surtout sur le volet responsabilité des entreprises. Il y a beaucoup de masters en droit et en management qui s’intéressent à ces questions. Et la juriste de SHERPA qui s’occupe de ce thème intervient souvent pour des cours, des conférences et colloques dans les universités. Ce qui montre bien qu’on a développé un savoir et un savoir-faire dans ce domaine-là qui intéresse les futurs entrepreneurs, les académiques etc. Sur le volet flux financiers, c’est un peu plus compliqué. Ça n’empêche pas qu’on intervient, mais plutôt auprès de l’Ecole de la Magistrature sur la question de la corruption. Nous sommes aussi en lien avec des étudiants de SciencesPo. Paris et Lille sur ces questions. Mais les cours portant sur ce thème sont encore rares. Il y a tout une recherche à faire en matière de régulation économique par le droit (conception théorique, évolution des outils juridiques…) qui se fait en lien avec les universités.

Ce qui prend du temps…

Oui. C’est un combat de longue haleine, faire évoluer les outils juridiques. Les seuls qui existent aujourd’hui fonctionnent sur une base volontaire. Il y a un texte de l’OCDE, «

principes directeurs à l’intention des multinationales », qui recommande de respecter les règles juridiques du pays, la fiscalité, la protection des enfants, etc. Mais les entreprises qui ne respectent pas ce texte ne sont pas sanctionnées.

Encore un échec de l’autorégulation…

Des conventions internationales encadrent-elles les flux financiers illégaux ?

A-t-elle déjà été utilisée ?

Il y a eu, en tout et pour tout,

environ 5 milliards de dollars restitués aux pays du Sud. On estime, dans le même temps, qu’entre vingt et quarante milliards de dollars sont détournés chaque année… De plus, les procédures juridiques sont complexes et ce sont seulement les États « pillés » qui peuvent les enclencher…

Ainsi, il revient à la Guinée équatoriale par exemple de demander à la France la restitution des sommes détournées par son propre président ! Même en cas d’alternance, on n’est pas sûr que la procédure soit enclenchée. C’est une grosse faiblesse de la Convention. C’est un pas en avant, mais encore très en deçà du nécessaire.

Le plus urgent est que les pays qui accueillent accueil les fonds soient proactifs, entament des enquêtes sur la provenance des fonds, fassent appliquer les règlements existants qui exigent que les intermédiaires (banques, avocats, agents immobiliers) s’assurent de la provenance des fonds avant de les accepter, par exemple. La prévention est très faible dans ce domaine.

Des lois existent sur la régulation fiscale mais elles ne sont pas appliquées. Tracfin, la cellule anti-blanchiment du ministère des finances en France a lancé, en dix ans, onze alertes sur des transferts d’argent suspects, certaines concernant les pays mentionnés dans notre plainte. Le ministère n’a pas pris de mesures ! Ce n’est pas acceptable. C’est là que la société civile a un rôle à jouer. Les instruments juridiques existent, il faut qu’ils soient appliqués.

Pour conclure, quel est l’état actuel des procédures ouvertes en France ?

L’enquête est en cours, mais pendant ce temps,

les acquisitions continuent… Il n’y a pas eu d’accroissement de vigilance de la part de l’État, ni des banques, ni des intermédiaires, malgré l’enquête qui vise ces personnes !

Le but des dépôts de plainte est d’obtenir à minima le gel de ces avoirs, le temps du déroulement de l’enquête, en espérant obtenir leur confiscation, il faut empêcher que ces personnes puissent les retirer et les délocaliser dans des paradis fiscaux. C’est justement pour ça que dès le début de l’année des plaintes ont été déposées contre les dirigeants Arabes, Ben Ali, Khadafi, Moubarak et plus récemment Al-Assad. La communauté internationale a très vite réagi. Il faut croire que c’est plus facile lorsqu’il s’agit de dirigeants déchus… Ça pose une fois de plus la question de la prévention : si on est capable de bloquer ces avoirs, une fois les dirigeants déchus, comment se fait-il qu’ils se soient retrouvés dans nos pays, dans un premier temps, et comment peut-on expliquer que cette situation ait duré aussi longtemps ? C’est pourquoi il faut encourager les États et la société civile à entreprendre des actions de leur propre chef, sans attendre une révolution.

Joël Té-Léssia

http://www.parti-ecologique-ivoirien.org/img/logo-Sherpa-association-avocats.gif

[i] Données de la Banque Mondiale 2010, en parité de pouvoir d’achat : 34.475$ contre 33.994$ pour le Japon et 33.820$ pour la France.

Il fait froid ce soir sur Bogotá. La pluie la lave durement, fille volage qu'on prépare au mariage, un voile de gaze blanche s'étend sur elle, sur La Candelaria, sur Teusaquillo, sur Usaquen. Là-bas, Ciudad Bolivar s'est tu – s'est-elle jamais exprimée ?- les Chants aborigènes, monotones et abêtissants que les gens des villes supportent par faiblesse ou par remords, se sont tus, eux aussi. La Torre Colpatria ne s'est pas encore illuminée. Tout est calme. Chiens et Indigents se sont terrés. C'est un soir de pluie sur Bogotá, pour mon huitième mois sur ce continent, mais mon esprit n'est plus là, il me plaît de le voir flâner de l'autre côté de l'Océan, et je ré-entends mille choses prétendument mortes, renaître pour m'éblouir.

Il fait froid ce soir sur Bogotá. La pluie la lave durement, fille volage qu'on prépare au mariage, un voile de gaze blanche s'étend sur elle, sur La Candelaria, sur Teusaquillo, sur Usaquen. Là-bas, Ciudad Bolivar s'est tu – s'est-elle jamais exprimée ?- les Chants aborigènes, monotones et abêtissants que les gens des villes supportent par faiblesse ou par remords, se sont tus, eux aussi. La Torre Colpatria ne s'est pas encore illuminée. Tout est calme. Chiens et Indigents se sont terrés. C'est un soir de pluie sur Bogotá, pour mon huitième mois sur ce continent, mais mon esprit n'est plus là, il me plaît de le voir flâner de l'autre côté de l'Océan, et je ré-entends mille choses prétendument mortes, renaître pour m'éblouir.

La polémique née, en mai 2011, de la publication d'une circulaire jointe des ministères français de l'immigration et du travail,

La polémique née, en mai 2011, de la publication d'une circulaire jointe des ministères français de l'immigration et du travail,

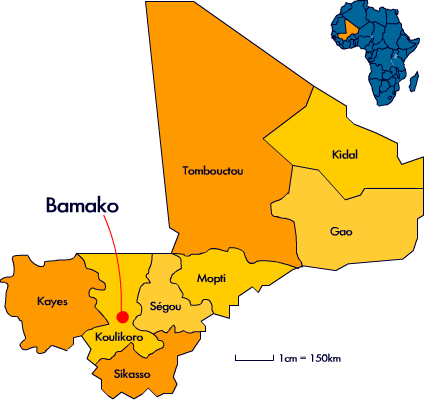

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De

Le Mali a toujours été une mauvaise idée. De

La

La  C’était du vin chaud un soir de décembre. Des notes abordées comme les élisions d’une faena, avec souplesse et vivacité. Un bout de pied calleux et obstiné. Un petit pays mélancolique et bravache. Des galets immuables, polis et insolents. Une mer inachevée. Une espèce de ciel d’orage. C’était la voix de Cesária Évora. Elle ne s’élèvera plus.

C’était du vin chaud un soir de décembre. Des notes abordées comme les élisions d’une faena, avec souplesse et vivacité. Un bout de pied calleux et obstiné. Un petit pays mélancolique et bravache. Des galets immuables, polis et insolents. Une mer inachevée. Une espèce de ciel d’orage. C’était la voix de Cesária Évora. Elle ne s’élèvera plus. Cesária Évora est morte, hier soir. Son cœur s’est arrêté. Le mien aussi.

Cesária Évora est morte, hier soir. Son cœur s’est arrêté. Le mien aussi.

J’éprouve, dans le désordre, à l’égard du judaïsme et des Israélites une curiosité enfantine, une profonde perplexité, de l'indulgence, une certaine solidarité. Ça transparaît dans la plupart de mes chroniques. L’origine m’en est assez obscure. Je me souviens qu’au Sénégal, certains de mes camarades musulmans éprouvaient un semblable effarement, peut-être une sorte de consternation respectueuse devant – pour reprendre la formule d’un ami – « l'indécent mystère du catholicisme ».

J’éprouve, dans le désordre, à l’égard du judaïsme et des Israélites une curiosité enfantine, une profonde perplexité, de l'indulgence, une certaine solidarité. Ça transparaît dans la plupart de mes chroniques. L’origine m’en est assez obscure. Je me souviens qu’au Sénégal, certains de mes camarades musulmans éprouvaient un semblable effarement, peut-être une sorte de consternation respectueuse devant – pour reprendre la formule d’un ami – « l'indécent mystère du catholicisme ». Je remontais la rue Saint-Guillaume, à Paris, vendredi dernier lorsque j’aperçus un vieillard à verres fumés et pas rapides distribuant des prospectus. Le texte est infamant : à l’époque du génocide, la situation des Juifs était différente de celle d’aujourd’hui, il faut la réévaluer. Suivaient quelques indications sibyllines sur la démarche à suivre pour obtenir d’autres informations et participer à l’effort de réévaluation. J’avais freiné le pas. Le revenant s’approcha et me tendit un exemplaire. J’ai ressenti un irrésistible haut-le-cœur. J’ai traversé le boulevard Saint-Germain avant de vomir.

Je remontais la rue Saint-Guillaume, à Paris, vendredi dernier lorsque j’aperçus un vieillard à verres fumés et pas rapides distribuant des prospectus. Le texte est infamant : à l’époque du génocide, la situation des Juifs était différente de celle d’aujourd’hui, il faut la réévaluer. Suivaient quelques indications sibyllines sur la démarche à suivre pour obtenir d’autres informations et participer à l’effort de réévaluation. J’avais freiné le pas. Le revenant s’approcha et me tendit un exemplaire. J’ai ressenti un irrésistible haut-le-cœur. J’ai traversé le boulevard Saint-Germain avant de vomir. Ce sont des Français « normaux » qui en majorité battent leurs femmes et les défigurent, mais ce sont les musulmans qu’on accuse de ne pas respecter la dignité des femmes. Ce sont les mêmes Français bien comme il faut qui traînent les pieds quand il s’agit d’instaurer une vraie égalité salariale entre hommes et femmes, qui se découvrent soudain une énergie nouvelle pour défendre l’égalité homme-femme dans les couples musulmans seulement.

Ce sont des Français « normaux » qui en majorité battent leurs femmes et les défigurent, mais ce sont les musulmans qu’on accuse de ne pas respecter la dignité des femmes. Ce sont les mêmes Français bien comme il faut qui traînent les pieds quand il s’agit d’instaurer une vraie égalité salariale entre hommes et femmes, qui se découvrent soudain une énergie nouvelle pour défendre l’égalité homme-femme dans les couples musulmans seulement. Ce sont ces mêmes gens bien qui acceptent que dans les restaurants kasher les femmes ne puissent pas servir le vin, que dis-je ? qui y dînent et en trouvent l’existence tout à fait normale, qui protestent contre les hamburgers Hallal. Ce sont de bons Français, attachés au terroir, qui défendent José Bové, pourfendent la malbouffe et l’emprise américaine sur leur sol, qui s’indignent de ne pas pouvoir commander un royal-bacon, dans un fast-food de Roubaix (vous voyez le pays autour de Bruxelles ? Roubaix, c’est la ville française qui vient juste avant).

Ce sont ces mêmes gens bien qui acceptent que dans les restaurants kasher les femmes ne puissent pas servir le vin, que dis-je ? qui y dînent et en trouvent l’existence tout à fait normale, qui protestent contre les hamburgers Hallal. Ce sont de bons Français, attachés au terroir, qui défendent José Bové, pourfendent la malbouffe et l’emprise américaine sur leur sol, qui s’indignent de ne pas pouvoir commander un royal-bacon, dans un fast-food de Roubaix (vous voyez le pays autour de Bruxelles ? Roubaix, c’est la ville française qui vient juste avant). Si j’avais eu vingt ans durant l’automne 2002, quand le coup d’état militaire fomenté par Soro Guillaume et le Sergent-chef « IB » contre Laurent Gbagbo s’orientait vers une guerre civile (les rôles joués ou non par Alassane Ouattara, le Général Robert Guéï ou l’ancien Président Henri Konan Bédié ne seront jamais totalement élucidés : ignorance complète ? soutien tacite ? financement ? soutien actif ? fourniture d’armes ou d’expertise militaire ? Agents de liaison ?), je ne crois pas que j’aurais pris les armes ou rejoint une milice d’auto-défense.

Si j’avais eu vingt ans durant l’automne 2002, quand le coup d’état militaire fomenté par Soro Guillaume et le Sergent-chef « IB » contre Laurent Gbagbo s’orientait vers une guerre civile (les rôles joués ou non par Alassane Ouattara, le Général Robert Guéï ou l’ancien Président Henri Konan Bédié ne seront jamais totalement élucidés : ignorance complète ? soutien tacite ? financement ? soutien actif ? fourniture d’armes ou d’expertise militaire ? Agents de liaison ?), je ne crois pas que j’aurais pris les armes ou rejoint une milice d’auto-défense. Aujourd’hui, je fais le compte : la rébellion a gagné, son chef est aujourd’hui Premier Ministre, Laurent Gbagbo s’est révélé incapable de protéger le pays, de gagner la guerre ou même de la perdre dignement, pire son entêtement et son manque de discernement ont mené ce pays au bord de l’extinction, l’armée républicaine est tombée elle aussi en barbarie et finit inféodée à l’ancienne rébellion, le PDCI est devenu faiseur de roi (le PDCI !! Les corrompus du PDCI ! Le PDCI créateur de « l’Ivoirité », ce PDCI-là !), la Cour Pénale Internationale n’enquêtera que sur les troubles post novembre 2010. Tout ça pour ça.

Aujourd’hui, je fais le compte : la rébellion a gagné, son chef est aujourd’hui Premier Ministre, Laurent Gbagbo s’est révélé incapable de protéger le pays, de gagner la guerre ou même de la perdre dignement, pire son entêtement et son manque de discernement ont mené ce pays au bord de l’extinction, l’armée républicaine est tombée elle aussi en barbarie et finit inféodée à l’ancienne rébellion, le PDCI est devenu faiseur de roi (le PDCI !! Les corrompus du PDCI ! Le PDCI créateur de « l’Ivoirité », ce PDCI-là !), la Cour Pénale Internationale n’enquêtera que sur les troubles post novembre 2010. Tout ça pour ça.