L’ombre pour la proie

Nous disions que vu l’état de nos pays aujourd’hui dans les Afriques, nous n’avons d’autre choix que de refonder nos sociétés. Plusieurs modèles sont possibles. Certains sont religieux comme le modèle confrérique, d’autres laïcs comme le modèle républicain. Mais l’avantage d’un modèle laïc est d’être inclusif. Pour nos cinquante trois jeunes territoires sur le continent, chacun constitué de peuples diverses devant vivre ensemble autrement, la république est alors le choix de la stabilité. Les pères des indépendances l’avaient d’ailleurs tout de suite compris. Cependant, comme l’explique l’ami Mamadou Traoré (Mali), pour qu’il y ait république, il faut des républicains :

Nous disions que vu l’état de nos pays aujourd’hui dans les Afriques, nous n’avons d’autre choix que de refonder nos sociétés. Plusieurs modèles sont possibles. Certains sont religieux comme le modèle confrérique, d’autres laïcs comme le modèle républicain. Mais l’avantage d’un modèle laïc est d’être inclusif. Pour nos cinquante trois jeunes territoires sur le continent, chacun constitué de peuples diverses devant vivre ensemble autrement, la république est alors le choix de la stabilité. Les pères des indépendances l’avaient d’ailleurs tout de suite compris. Cependant, comme l’explique l’ami Mamadou Traoré (Mali), pour qu’il y ait république, il faut des républicains :

« Avant de désigner l'Etat ou le Gouvernement, la République a eu pour sens premier la "Res Publica" et Platon dans son dialogue sur la République parle de justice. La République avant tout c'est, un ensemble de valeurs morales, pas une idée politique. Aucune réforme, aucune mesure institutionnelle ne peut faire d'un individu un républicain. Il faut un acte de conscience individuel. Il faut qu'il acquière ces valeurs morales de lui-même. On peut l'aider dans sa formation pendant sa maturation mais chacun doit trouver au fond de lui-même ces valeurs morales et poser cet acte de conscience qui fait le Citoyen pour que vive la République. Il faut tout le talent d'un Victor Hugo pour que nous puissions toucher du doigt ce que cela coûte au niveau individuel. Dans Les Misérables, Javert après avoir rencontré Jean Val Jean qui l'a sauvé alors qu'il allait être fusillé sur une barricade, reconnaissant l'ex-forçat qu'il avait le devoir d'arrêter, après une nuit de crise de conscience, se suicide ! ».

C’est dit : il s’agit ici de valeurs. De valeurs morales. La République n’est pas un mot, une abstraction, un rêve mais un comportement. Un acte républicain est un acte conscient de mise en valeur de toute la nation, dans toute sa diversité. Et Mohomodou Houssouba (Mali) de nous offrir cette citation de Pierre-André Taguieff :

« Il s'agit de repenser la figure du Citoyen, qui ne se confond ni avec un individu quelconque, ni avec un consommateur, ni avec le membre d'un groupe ethnique. »

S’ils ont pu construire des nations, les pères des indépendances n’ont pu construire des républiques. Khadim Ndiaye (Sénégal) fait remarquer que le chercheur Cheikh Anta Diop en exprimait la difficulté déjà à l’époque, dans son ouvrage L’Afrique noire précoloniale (p. 74) :

« Les Africains n'ont donc jamais vécu l'expérience d'une république laïque, bien que les régimes aient été presque partout démocratiques, avec des pouvoirs équilibrés. C'est pour cela que tout Africain est un aristocrate qui s'ignore, comme tout bourgeois français l'était avant la Révolution. Les réflexes profonds de l'Africain actuel se rattachent davantage à un régime monarchique qu'à un régime républicain… Ces séquelles d'aristocratisme ne se seraient extirpées que si l'Africain, au cours de son histoire, avait assumé lui-même son destin dans le cadre d'un régime républicain. Aussi la colonisation occidentale républicaine n'a pas pu modifier ces données… »

La conscience de devoir rebâtir les bases de nos sociétés fait dire à l’entrepreneur Ali Diallo (Sénégal, Guinée) qu’une fédération de toutes les ressources, qu’elles soient matérielles, intellectuelles ou artistiques, sera nécessaire. Ce que Ndongo Faye (Sénégal) estime être possible en une génération, après avoir étudié la question au cours de ses recherches.

Boubacar Coulibaly (Mali) confirme :

« En effet, il nous faut construire ce qui n’a jamais existé, à savoir : l’Afrique ».

Et Omar Ndiaye (Sénégal) d’ajouter :

« Oui, l’Afrique, et surtout : l’homme africain ».

Alors, entre codes anciens et codes modernes, comment choisir quoi prendre et quoi laisser ? Pour la jeunesse africaine, la réponse à cette question peut être l’idée de république. Concrètement, il s’agit de débusquer, au sein de l’État, tout comportement anti-républicain et de ne garder que le reste, à savoir les comportements républicains, que ceux-ci incarnent des valeurs anciennes ou modernes. À l’aube de ce troisième millénaire, la nouvelle Afrique en construction a montré plusieurs fois qu’elle est capable de reconnaître de plus en plus les comportements anti-républicains.

Dans le cas du Sénégal par exemple, la candidature d’Abdoulaye Wade a été jugée par plusieurs citoyens comme étant anti-démocratique, et plus précisément, anti-constitutionnelle. Les manifestants ont demandé que le principe d’égalité soit respecté. Une fraternité nouvelle doit rassembler les citoyens qui ont également droit au principe de liberté. Suite aux évènements du 23 Juin 2011, des jeunes tels que Fary Ndao (Sénégal, Cap-Vert), ont décidé de s’engager politiquement. Le choix de Fary a été le Parti Demain la République (PDR).

Pourquoi cette problématique des codes anciens et nouveaux se résout-elle avec autant de douleur ? Mamadou Traoré (Mali) pense que c’est parce que nous avons pris l’ombre pour la proie :

Mon expérience personnelle est que, parlant de code, c’est-à-dire de pensée, presque sous forme d’hiéroglyphes, l’humanité entière se rejoint en un génie commun : celui de gérer dans le même mouvement la fragilité de la condition humaine (qui invite à une humanité plus fraternelle) et le décalage entre les aspirations et le vécu. Je vous ai dit un jour que la Banque mondiale et le Fond Monétaire Internationale par exemple, étaient des temples. C’est ainsi. Le génie humain a toujours créé des temples pour matérialiser sur terre ce qu’il pense ne pouvoir se réaliser que dans l’au-delà. A défaut de voir se matérialiser les aspirations même dans le cadre du temple, l’homme a inventé la liturgie. Elle entretient l’espérance de voir se réaliser ses aspirations.Il y a la justice, pour laquelle nous avons créé des palais et en guise de liturgie, le code (civile et pénal en France) et la jurisprudence (pour le monde anglo-saxon). Rendre justice se résume à observer ce qui est prescrit. Il en est de même pour la république, ses lois et ses armes. Il s’agit simplement de faire comme tous les autres pays du monde, suivre ce qui est prescrit. C’est parce que l’homme sait que les hommes ne sont pas parfaits que l’on a créé les lois et que la république a des armes pour faire appliquer ses lois. La République (qui s’entend toujours avec ses lois et ses armes) est une invention du génie humain, selon un code qui nous est commun à tous, pour réaliser sur terre nos aspirations d’une humanité fraternelle. C’est pourquoi ces jeunes sénégalais ont eu raison de chercher à protéger la république. Ils se sont révoltés car l’on a voulu jouer avec leurs lois. Et cela, ce n’est pas la faute de la colonisation ou de l’aliénation, ce n’est pas la faute de l’homme blanc.

Car en quoi imiter le blanc peut-il conduire à jouer avec ses propres lois ? Cette problématique de codes anciens et nouveaux se résout dans la douleur certainement parce que nous avons pris l’ombre pour la proie et que nous avons chassé en nous cette part de l’universel, créant ce vide pour que : « les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre ».

Il est vrai que l’on dit « Palais de justice ». Et que le second texte de Cheikh Hamidou Kane s’intitule Les Gardiens du Temple.

Mettre fin à l’Errance

C’est à cette réflexion sur la nature de nos sociétés africaines actuelles que Ibrahima Hane nous invite, notamment dans son œuvre à paraître : Errance. L’auteur nous met en garde contre l’errance que vit la jeunesse africaine actuelle : « Nos États sont laïcs et doivent le rester », déclare-t-il.

Mamadou Traoré (Mali) nous met devant l’urgence de la situation car :

« Le drame justement de l'errance, c’est l'impossibilité de s'enraciner pour pouvoir être citoyen libre du monde. Il nous faut refonder nos états et nous y enraciner pour pouvoir être libre de parcourir le monde et tirer parti des possibilités offertes par les technologies d'aujourd'hui. Nous n'y échapperons pas. »

Notant cette prise de conscience, Philippe Souaille (Suisse, France, Togo) se base sur l’histoire de son propre peuple et du monde pour confirmer la justesse de la trajectoire :

« Oui, il faut changer les mentalités, c'est une révolution nécessaire. Elle sera longue et ardue et certainement pas un fleuve tranquille. Pour aller au-devant des campagnes comme a pu le faire Mao, pour entraîner et convaincre les masses comme ont su le faire des militants religieux ou autres, de causes diverses, bonnes ou mauvaises, au fil du temps, les militants sont, comme on dit, "allés au charbon". Il leur a fallu convaincre en étant présents dans les quartiers, en soutenant les gens… Ce que font les islamistes, les évangélistes, ce qu'avaient fait avant eux les militants communistes… Sauf que là, il s'agit d'inciter les gens à agir par eux-mêmes, à inventer leurs projets, leurs business, et c'est juste le contraire d'une assistance et d'un soutien, hormis peut-être le premier pied à l'étrier. Comment y parvenir ? Je ne sais pas. Mais prendre conscience de la nécessité d'y parvenir, c'est déjà un Grand Bond en avant. »

Ce passage de la question identitaire à la question républicaine ne semble pas propre à la jeunesse africaine. Je le compris le jour où, trouvant le modèle québécois avantageux à plusieurs niveaux, Caroline Simard (Québec, Canada) très critique envers sa province me dit :

« Ndack, tu dis toujours que pour émerger enfin, les Africains doivent faire l’effort de se regarder eux-mêmes. Le Québec a un grand potentiel pour contribuer au monde, bien plus qu’il ne le fait aujourd’hui. Mais pour cela, les Québécois devront eux aussi se regarder eux-mêmes. »

Se regarder soi-même. Autrement dit, faire face à « L’Ennemi Supérieur », n’est-ce pas Souleymane Gassama (Sénégal) ?

Le début du grand rendez-vous avec l’Universel

Les idées continuent de faire leur chemin tout autour de la planète. « Tant mieux ! », conclut l’amie Sergine Hountondji (Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso) : « Car nous irons tous ensemble quelque part ou tous ensemble nulle part ». Ce qui est une évidence pour de plus en plus de jeunes africains, surtout lorsqu’on s’appelle Ibuka Ndjoli, que l’on est congolais et sud-africain de par son père, ivoirien et sénégalais de par sa mère, que l’on a vécu en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en plus des pays où l’on a étudié et travaillé comme la Belgique, Taiwan et la Chine. Une Grande Royale des temps modernes l’ayant rencontré un jour l’observa avec un grand bonheur dans les yeux et lui dit : « Ibuka, tu es un carrefour de cultures ».

Installé chez lui, sur ce continent berceau de l’Humanité, Cheikh Hamidou Kane observe l’évolution de notre monde et demeure résolument optimiste.

« Les jeunes d’aujourd’hui sont plus ouverts que nous l’avions été », nous confie-t-il, « ils se connaissent mieux les uns les autres ».

En étudiant le chemin parcouru, depuis Samba Diallo jusqu’à Ibuka Ndjoli, je me dis qu’il a peut-être raison d’être optimiste. Certes, nous sommes déjà morts mille fois et d’autres sacrifices nous attendent, de la part de tous. Mais peut-être, est-ce le prix à payé pour que naisse, enfin, l’homme neuf de Frantz Fanon.

Ndack Kane

Cette nouvelle renvoie à des manifestations importantes en Guinée. Plus, on avance dans le texte, plus les viols se succèdent. Ils prennent des formes différentes et ne prenez pas au premier degré, ce que je dis. Mais pour faire simple, comme si cela est possible quand on fait de la recension, tout écart aussi minime soit-il est violemment, sinon cruellement sanctionné. Les dominants, les adultes usent de leur puissance pour assujettir, réprimer, briser toute forme d’originalité, de beauté dans l’individu. Une des nouvelles m’a d’ailleurs rappelé « I », une magnifique texte de la comorienne Touhfat Mouhtare publié dans le recueil Ames suspendues (éditions Coelacanthe, 2012). Le texte d’Hakim Bah fait écho à celui de sa consoeur comorienne. Ils sont écrits avec la même émotion, le même sentiment d’impuissance. Ils diffèrent sur les conséquences. Là encore la désorientation, l’incapacité à assumer un acte subi s’expriment sous le portrait brossé d'une jeune guinéenne par Hakim Bah.

Cette nouvelle renvoie à des manifestations importantes en Guinée. Plus, on avance dans le texte, plus les viols se succèdent. Ils prennent des formes différentes et ne prenez pas au premier degré, ce que je dis. Mais pour faire simple, comme si cela est possible quand on fait de la recension, tout écart aussi minime soit-il est violemment, sinon cruellement sanctionné. Les dominants, les adultes usent de leur puissance pour assujettir, réprimer, briser toute forme d’originalité, de beauté dans l’individu. Une des nouvelles m’a d’ailleurs rappelé « I », une magnifique texte de la comorienne Touhfat Mouhtare publié dans le recueil Ames suspendues (éditions Coelacanthe, 2012). Le texte d’Hakim Bah fait écho à celui de sa consoeur comorienne. Ils sont écrits avec la même émotion, le même sentiment d’impuissance. Ils diffèrent sur les conséquences. Là encore la désorientation, l’incapacité à assumer un acte subi s’expriment sous le portrait brossé d'une jeune guinéenne par Hakim Bah.

Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.

Aujourd'hui, soixante ans après, on peut dire que Jean Malonga était un visionnaire, car partir du sud, sa région natale, pour le nord qui est à l'opposé, est un symbole fort d'unité et du patriotisme qui doit animer tous les fils et les filles du Congo, quelle que soit leur groupe ethnique, quelle que soit leur région. Le Congolais doit se sentir partout chez lui, il ne doit pas se laisser berner par ceux qui veulent manipuler les masses en se servant de la tribu comme une arme implacable du diviser pour mieux régner. Les années quatre-vingt dix portent les traces sanglantes de l'instrumentalisation de l'ethnie.

Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)

Nous sommes revenus au Congo, sur le fleuve, avec des défenseurs de marque, l'honorable Sylvain Ngambolo, ancien député, promoteur du fleuve Congo, ainsi que le producteur Hassim Tall qui a fait un beau film sur le Congo. Les littéraires Boniface Mongo Mboussa et Liss Kihindou se sont attachés à montrer la présence du fleuve Congo dans la littérature. Le premier a souligné combien le Congo avait nourri l'imaginaire occidental, il a par exemple cité Le Coeur des ténèbres, de Conrad ou Voyage au Congo de Gide, mais c'est souvent une vision sombre qui est donnée du Congo, tandis qu'avec les nationaux, c'est une autre image qui est donnée. Le fleuve irrigue les écrits des Congolais, ai-je déclaré, et cela se voit parfois dans les titres : "Photo de groupe au bord du fleuve" de Dongala, "Le cri du fleuve" de Kathia Mounthault… Sans nous être concertés, Boniface Mongo Mboussa et moi avons donné une idée de la vision différente que l'on avait du fleuve dans la littératture, selon que l'on se place du point de vue de l'Occident ou des natifs du pays, mais le temps était compté et nous n'avons pu aller en profondeur, la discussion s'est poursuivie à l'extérieur, autour d'un pot, avec l'apport de tous cette fois, mais ce n'est pas sans avoir écouté au préalable des extraits de la nouvelle d'Emilie Flore Faignond "Je suis une Congolo-Congolaise, à paraître dans l'ouvrage collectif qui va marquer, de manière durable, ce soixantième anniversaire. Emilie-Flore Faignond magnifie le fleuve d'une manière si touchante, si poignante que l'on ne peut rester insensible, c'est tout simplement un hymne au Congo qu'elle chante, et le chant composé par l'artiste Jacques Loubelo, qui nous a quittés récemment, revient forcément à la mémoire : "Congo, ekolo monene, tolingana, toyokana, to salisana malamu, bongo to bongisa Congo…" (Congo, pays dont la valeur est si grande, Congolais, aimons-nous, qu'il y ait l'entente, la fraternité parmi nous, c'est ainsi que nous bâtirons notre pays, que nous le rendrons meilleur…)

Le continent africain compte déjà plus d’un milliard d’habitants. Ils seront deux milliards en 2050 parmi lesquels plus d’un milliard seront en âge de travailler.

Le continent africain compte déjà plus d’un milliard d’habitants. Ils seront deux milliards en 2050 parmi lesquels plus d’un milliard seront en âge de travailler.

Elom Kossi 20ce est un rappeur et activiste togolais, il se définit comme « un griot contemporain, qui essaye de cicatriser à travers l’art oratoire et l’écriture, les profondes plaies de l’Afrique ». Il est à l’origine du concept d’ « arctivisme », contraction des mots art et activisme désignant le militantisme sociopolitique porté par l’art ; le dernier chapitre d’Arctivism a vu Elom 20ce et son équipe se déplacer à Cotonou au Bénin pour faire découvrir l’histoire de Toussaint Louverture. On doit aussi à l’infatigable Elom le « Cinéreflex » contraction des mots Cinéma et Réflexion, un rendez-vous mensuel pour réfléchir sur les problèmes contemporains de l’Afrique et du monde en relation avec notre histoire. Elom 20ce a réussi à faire de sa musique un vecteur de transmission et d’éveil des consciences. Il a sorti un maxi, Légitime Défense, en janvier 2010 suivi en 2012 par l’album Analgézik, disponible « dans toutes les bonnes pharmacies ». L’afro-responsabilité pour Elom c’est la prise en main de la destinée de l’Afrique par les Africains. Elom 20ce sera en concert-live à Lomé le 10 août prochain.

Elom Kossi 20ce est un rappeur et activiste togolais, il se définit comme « un griot contemporain, qui essaye de cicatriser à travers l’art oratoire et l’écriture, les profondes plaies de l’Afrique ». Il est à l’origine du concept d’ « arctivisme », contraction des mots art et activisme désignant le militantisme sociopolitique porté par l’art ; le dernier chapitre d’Arctivism a vu Elom 20ce et son équipe se déplacer à Cotonou au Bénin pour faire découvrir l’histoire de Toussaint Louverture. On doit aussi à l’infatigable Elom le « Cinéreflex » contraction des mots Cinéma et Réflexion, un rendez-vous mensuel pour réfléchir sur les problèmes contemporains de l’Afrique et du monde en relation avec notre histoire. Elom 20ce a réussi à faire de sa musique un vecteur de transmission et d’éveil des consciences. Il a sorti un maxi, Légitime Défense, en janvier 2010 suivi en 2012 par l’album Analgézik, disponible « dans toutes les bonnes pharmacies ». L’afro-responsabilité pour Elom c’est la prise en main de la destinée de l’Afrique par les Africains. Elom 20ce sera en concert-live à Lomé le 10 août prochain.

En octobre 2012 j’assiste au chapitre parisien d’Arctivism consacré à Thomas Sankara. Dans la salle, beaucoup de visages connus. Un débat suit la projection d’un documentaire sur la vie de Sankara, une main se lève, puis une voix, étonnamment douce. Je me retourne, visage connu encore. Enorme contraste entre cette voix et la force des propos de celle qui la possède. Lena a 25 ans, elle est togolaise et vit à Paris. Sous son apparence frêle se cache une redoutable femme d’affaires qui vient de lancer la Nana'secrets, une beautybox qui révèle chaque mois aux femmes, les produits de beauté inspirés du terroir Africain. Ce projet réunit les trois grandes passions de Lena : l’Afrique, les affaires et la beauté. Pluridisciplinaire, Lena tient aussi un blog Nana Benz et est un membre actif de l’association AfreecaTIC qui se donne pour objectif la vulgarisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en Afrique ainsi que l’accès à l’énergie et la protection de l’environnement. Pour Lena, être afro-responsable c’est « apporter une pierre au chantier du développement africain ». Victime de son succès, la toute première box Nana Secrets est déjà en rupture de stock, celle de Juin arrive très bientôt…

En octobre 2012 j’assiste au chapitre parisien d’Arctivism consacré à Thomas Sankara. Dans la salle, beaucoup de visages connus. Un débat suit la projection d’un documentaire sur la vie de Sankara, une main se lève, puis une voix, étonnamment douce. Je me retourne, visage connu encore. Enorme contraste entre cette voix et la force des propos de celle qui la possède. Lena a 25 ans, elle est togolaise et vit à Paris. Sous son apparence frêle se cache une redoutable femme d’affaires qui vient de lancer la Nana'secrets, une beautybox qui révèle chaque mois aux femmes, les produits de beauté inspirés du terroir Africain. Ce projet réunit les trois grandes passions de Lena : l’Afrique, les affaires et la beauté. Pluridisciplinaire, Lena tient aussi un blog Nana Benz et est un membre actif de l’association AfreecaTIC qui se donne pour objectif la vulgarisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en Afrique ainsi que l’accès à l’énergie et la protection de l’environnement. Pour Lena, être afro-responsable c’est « apporter une pierre au chantier du développement africain ». Victime de son succès, la toute première box Nana Secrets est déjà en rupture de stock, celle de Juin arrive très bientôt…

Le 28 mai 2013 un dîner de gala donné en présence d’ambassadeurs de pays africains et des Etats-Unis a marqué à Accra le lancement officiel du livre « From Nowhere to Somewhere ». L’auteur, I.K Adusei, n’est pas vraiment un inconnu pour la centaine d’invités. Diplômé de Sciences politiques de l’Université du Ghana, Isaac a à peine 24 ans. Fort de la conviction qu’une jeunesse responsable et instruite doit être l’épine dorsale d’une Afrique qui se relève, il a créé en 2009 –à 20 ans !- le Youth Rights Watch Initiative International, une ONG qui mène des projets et des programmes orientés vers la responsabilisation de jeunes ghanéens et africains. Isaac s’est fait le porte-parole d’une jeunesse forte et est régulièrement invité à participer à des conférences. En 2012 son poème « The choice at the cross road » a été parmi l’un des rares écrits africains retenus par l’ONU dans le cadre du UN Poetry for Peace Contest. Pour Isaac l’afro-responsabilité c’est le destin de l’Afrique entre les mains des Africains. Il n’est pas aisé de faire une synthèse des activités de ce jeune qui se définit sans détour comme un panafricaniste, nourri de la mémoire et des œuvres de son illustre compatriote Kwame Nkrumah, tant le jeune homme est insaisissable, foisonnant de projets et d’initiatives toujours orientés vers l’émergence du continent africain à travers ses jeunes. Isaac K. Adusei. Retenez ce nom : il pourrait bien être, dans quelques années, celui de l’autre ghanéen qui occupe le poste qui a longtemps été celui de Koffi Annan.

Le 28 mai 2013 un dîner de gala donné en présence d’ambassadeurs de pays africains et des Etats-Unis a marqué à Accra le lancement officiel du livre « From Nowhere to Somewhere ». L’auteur, I.K Adusei, n’est pas vraiment un inconnu pour la centaine d’invités. Diplômé de Sciences politiques de l’Université du Ghana, Isaac a à peine 24 ans. Fort de la conviction qu’une jeunesse responsable et instruite doit être l’épine dorsale d’une Afrique qui se relève, il a créé en 2009 –à 20 ans !- le Youth Rights Watch Initiative International, une ONG qui mène des projets et des programmes orientés vers la responsabilisation de jeunes ghanéens et africains. Isaac s’est fait le porte-parole d’une jeunesse forte et est régulièrement invité à participer à des conférences. En 2012 son poème « The choice at the cross road » a été parmi l’un des rares écrits africains retenus par l’ONU dans le cadre du UN Poetry for Peace Contest. Pour Isaac l’afro-responsabilité c’est le destin de l’Afrique entre les mains des Africains. Il n’est pas aisé de faire une synthèse des activités de ce jeune qui se définit sans détour comme un panafricaniste, nourri de la mémoire et des œuvres de son illustre compatriote Kwame Nkrumah, tant le jeune homme est insaisissable, foisonnant de projets et d’initiatives toujours orientés vers l’émergence du continent africain à travers ses jeunes. Isaac K. Adusei. Retenez ce nom : il pourrait bien être, dans quelques années, celui de l’autre ghanéen qui occupe le poste qui a longtemps été celui de Koffi Annan.

(Re)construire l’Afrique par ce qui est sa première richesse : les enfants. Cela pourrait être la devise d’Ablavi Gokou. Cela fait bientôt dix ans que j’ai la chance de côtoyer Ablavi et dix ans donc que je la vois faire échec à l’acception –masculine – selon laquelle la femme est le sexe faible. Née à Lomé, Ablavi a vécu un peu partout en Afrique avant d’arriver en France en 2002. Titulaire d’un Master de Droit international, elle avait hâte de quitter la France pour exercer ses compétences là où on en a réellement besoin : en Afrique. Ablavi ne voulait pas figurer dans cette galerie de portraits, « je n’ai encore rien fait » me dit-elle. Certes. Si l’on considère qu’une vie dévolue à l’humanitaire entre Nairobi, Conakry, Lille, Paris, Bruxelles, Le Caire, Bobo Dioulasso, Lomé, n’est « rien ». Lorsque ses études l’emmènent au Caire pour des recherches sur les minorités et le droit à l’éducation, le stage seul ne suffit pas à cette battante, elle veut se sentir utile, et comme souvent c’est auprès des enfants qu’elle nourrit ce besoin. Six mois à s’occuper de jeunes réfugiés soudanais déplacés par la guerre.

(Re)construire l’Afrique par ce qui est sa première richesse : les enfants. Cela pourrait être la devise d’Ablavi Gokou. Cela fait bientôt dix ans que j’ai la chance de côtoyer Ablavi et dix ans donc que je la vois faire échec à l’acception –masculine – selon laquelle la femme est le sexe faible. Née à Lomé, Ablavi a vécu un peu partout en Afrique avant d’arriver en France en 2002. Titulaire d’un Master de Droit international, elle avait hâte de quitter la France pour exercer ses compétences là où on en a réellement besoin : en Afrique. Ablavi ne voulait pas figurer dans cette galerie de portraits, « je n’ai encore rien fait » me dit-elle. Certes. Si l’on considère qu’une vie dévolue à l’humanitaire entre Nairobi, Conakry, Lille, Paris, Bruxelles, Le Caire, Bobo Dioulasso, Lomé, n’est « rien ». Lorsque ses études l’emmènent au Caire pour des recherches sur les minorités et le droit à l’éducation, le stage seul ne suffit pas à cette battante, elle veut se sentir utile, et comme souvent c’est auprès des enfants qu’elle nourrit ce besoin. Six mois à s’occuper de jeunes réfugiés soudanais déplacés par la guerre.

Patrice Nganang (1970 – ) est un écrivain camerounais. Docteur en littérature comparée (Johann Wolfgang Goethe University – Francfort) et professeur de littérature à la Stone Brook University de New York, son second roman Temps de chien a reçu le Prix Marguerite Yourcenar (2002) et le Grand Prix de Littérature de l'Afrique Noire (2003).

Patrice Nganang (1970 – ) est un écrivain camerounais. Docteur en littérature comparée (Johann Wolfgang Goethe University – Francfort) et professeur de littérature à la Stone Brook University de New York, son second roman Temps de chien a reçu le Prix Marguerite Yourcenar (2002) et le Grand Prix de Littérature de l'Afrique Noire (2003).

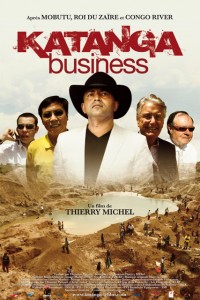

D'une plume alerte et non dépourvue d'humour, Laure Lugon Zugravu propose ici un réquisitoire impitoyable contre les dysfonctions de l'aide humanitaire. Le déséquilibre des échanges avec l'Afrique et la subordination du monde diplomatique à la raison d'Etat ont précipité le continent dans un univers pétri de violence et d'arbitraire. Dès lors, les abus de pouvoir, l'impéritie, la corruption, les assassinats, le sexe, la déprime et les folles amours qui s'entremêlent dans cet ouvrage soulignent les dérives et les déroutes du monde d'aujourd'hui. Ils dénoncent en particulier l'exploitation sauvage du Congo, le rôle ambigu du journalisme d'investigation et le désarroi des gens dépêchés sur place.

D'une plume alerte et non dépourvue d'humour, Laure Lugon Zugravu propose ici un réquisitoire impitoyable contre les dysfonctions de l'aide humanitaire. Le déséquilibre des échanges avec l'Afrique et la subordination du monde diplomatique à la raison d'Etat ont précipité le continent dans un univers pétri de violence et d'arbitraire. Dès lors, les abus de pouvoir, l'impéritie, la corruption, les assassinats, le sexe, la déprime et les folles amours qui s'entremêlent dans cet ouvrage soulignent les dérives et les déroutes du monde d'aujourd'hui. Ils dénoncent en particulier l'exploitation sauvage du Congo, le rôle ambigu du journalisme d'investigation et le désarroi des gens dépêchés sur place.

Laure Lugon Zugravu est née en 1968 en Valais. Elle est journaliste en Suisse romande. Reporter de guerre entre 1997 et 2002, elle publie Au Crayon dans la marge, récits de son expérience journalistique dans les zones de conflits. Déroutes, publié en 2011 fait suite à ce premier récit, et Lugon Zugravu indifférente aux polémiques qui ont reçu son premier roman, poursuit son chemin.

Laure Lugon Zugravu est née en 1968 en Valais. Elle est journaliste en Suisse romande. Reporter de guerre entre 1997 et 2002, elle publie Au Crayon dans la marge, récits de son expérience journalistique dans les zones de conflits. Déroutes, publié en 2011 fait suite à ce premier récit, et Lugon Zugravu indifférente aux polémiques qui ont reçu son premier roman, poursuit son chemin.