La disparition récente de la chanteuse Cesária Évora aura mis, le temps des hommages rendus à la Diva aux pieds nus, un coup de projecteur sur son pays natal, le Cap Vert. Nation insulaire de l'océan Atlantique située à l'extrémité occidentale du continent africain, le pays a longtemps souffert de son isolement. Confetti d'îles aux ressources naturelles insignifiantes, dénué de tout et frappé épisodiquement de terribles sécheresses qui auront éprouvé au-delà du raisonnable ses habitants, le Cap Vert sait ce que signifie l'hostilité de l'environnement et l'adversité des circonstances. Il a toujours dû composer avec et s'adapter en conséquence. L'émigration a longtemps été le choix le plus judicieux pour fuir cette difficile condition, et le pays est l'un des rares au monde (avec le Liban et l'Arménie notamment) à avoir aujourd'hui une Diaspora dont la population est supérieure à celle restée sur l'archipel (700.000 personnes contre une population de 500.000 résidents au Cap-Vert proprement dit). On l'aura bien compris, contrairement à d'autres nations qui semblent avoir bénéficié de la sollicitude de la Providence (ressources naturelles variées et abondantes, population nombreuse) le pays n'a pas pu compter sur une situation initiale qui lui soit favorable et son peuple a par la force des choses dû déployer des trésors d'ingéniosité pour simplement faire face au sort. Pourtant, ce qui a longtemps été perçu comme un désavantage semble aujourd'hui progressivement se retourner en faveur du pays.

La disparition récente de la chanteuse Cesária Évora aura mis, le temps des hommages rendus à la Diva aux pieds nus, un coup de projecteur sur son pays natal, le Cap Vert. Nation insulaire de l'océan Atlantique située à l'extrémité occidentale du continent africain, le pays a longtemps souffert de son isolement. Confetti d'îles aux ressources naturelles insignifiantes, dénué de tout et frappé épisodiquement de terribles sécheresses qui auront éprouvé au-delà du raisonnable ses habitants, le Cap Vert sait ce que signifie l'hostilité de l'environnement et l'adversité des circonstances. Il a toujours dû composer avec et s'adapter en conséquence. L'émigration a longtemps été le choix le plus judicieux pour fuir cette difficile condition, et le pays est l'un des rares au monde (avec le Liban et l'Arménie notamment) à avoir aujourd'hui une Diaspora dont la population est supérieure à celle restée sur l'archipel (700.000 personnes contre une population de 500.000 résidents au Cap-Vert proprement dit). On l'aura bien compris, contrairement à d'autres nations qui semblent avoir bénéficié de la sollicitude de la Providence (ressources naturelles variées et abondantes, population nombreuse) le pays n'a pas pu compter sur une situation initiale qui lui soit favorable et son peuple a par la force des choses dû déployer des trésors d'ingéniosité pour simplement faire face au sort. Pourtant, ce qui a longtemps été perçu comme un désavantage semble aujourd'hui progressivement se retourner en faveur du pays.

Colonie du Portugal pendant plus de cinq siècles (les îles du Cap-Vert, alors inhabitées, sont découvertes et occupées par les explorateurs portugais à partir de 1456) jusqu'à son accession à l'indépendance en 1975 dans le sillage de la révolution des Œillets et de la fin de l'empire colonial portugais en Afrique, le Cap-Vert est une nation souveraine jeune. Mais qui peut d'ores et déjà se prévaloir d'une histoire contemporaine riche de périodes décisives : guerre d'indépendance, établissement d'une nouvelle souveraineté nationale d'inspiration socialiste sous la férule du Parti Africain pour l’Indépendance du Cap-Vert (PAICV) qui devra céder les rênes du pouvoir à son rival, le Mouvement pour la Démocratie (MPD) à partir de 1990 avec l'instauration du multipartisme, apprentissage graduel du jeu démocratique (avec la consécration de l'alternance par le retour du PAICG aux affaires, de 2001 jusqu'à 2011) et instauration progressive d'une gouvernance économique pragmatique et efficace, fondée sur l'économie de marché. L'énoncé succinct de ces différents cycles pourrait laisser penser à un enchaînement linéaire et régulier vers le progrès. A tort cependant, car il s'agit d'une construction empirique encore fragile, et en définitive toujours en devenir.

Le point d'inflexion majeur est à chercher au début des années 90, période correspondant à l'instauration du multipartisme et à la mise en place effective d'une économie de marché. 20 ans pour transformer progressivement le pays et faire d'une petite nation insulaire pauvre et isolée, un jeune modèle africain de croissance et de bonne gouvernance désormais considéré comme pays à revenu intermédiaire (depuis 2007). Une évolution heureuse qui doit être expliquée dans le contexte spécifique du Cap-Vert. Un constat tout d'abord, et on ne le redira jamais assez : A l'exception de ressources halieutiques importantes, le pays est dénué de tout. En raison de la configuration très particulière de l'archipel, seules 4 îles sur 10 disposent d'une activité agricole digne de ce nom et 90 % des besoins alimentaires doivent être importés. Dans le secteur primaire, seule la pêche couvre les besoins locaux et peut être partiellement exportée. Les ressources minérales sont insignifiantes et les activités de transformation dans l'industrie sont encore négligeables. Au large des côtes africaines et sans richesses propres, la tentation de prendre le large (émigration) a donc longtemps été le choix par excellence.

Transformer ses faiblesses en forces : un pari en passe d'être réussi

Transformer ses faiblesses en forces : un pari en passe d'être réussi

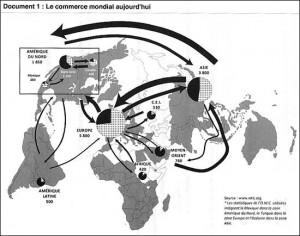

A partir d'un modèle économique initial centré sur une vaine tentative (mise en échec au vu des particularités géographiques du Cap-Vert) d'autosuffisance alimentaire, le pays se tourne progressivement vers les activités de services à haute valeur ajoutée (exploitation de la position géostratégique du pays pour développer le commerce de transit, le transport mais aussi le tourisme), le Cap-Vert devenant de facto partie prenante (et bénéficiaire) de l'économie mondialisée (il est officiellement membre de l'OMC depuis 2008). Et son isolement d'antan se transforme aujourd'hui en atout puisque désormais inséré dans le circuit des échanges mondiaux, le pays est positionné à équidistance du Brésil (le géant lusophone d'aujourd'hui et superpuissance de demain) et du Portugal (la puissance tutélaire d'hier et porte d'entrée du marché commun de l'Union Européenne). Les ressources halieutiques sont progressivement mises en valeur avec l'installation d'unités de transformation et de pêcheries industrielles.

La Diaspora cap-verdienne, présente principalement en Afrique de l'Ouest (Sénégal notamment) et en Occident (Europe, Amérique du Nord), et longtemps vue comme un triste symbole de la fuite des forces vives, est aujourd'hui à l'avant-garde du changement structurel que connaît le pays. Travaillant de concert avec les autorités du pays qui cherchent à canaliser sa contribution pour l'inscrire dans le schéma directeur de développement du Cap-Vert, elle apporte avec elle argent (12 % du PIB du pays), réseaux et compétences. Un concours décisif dans les circonstances actuelles. Même le relief accidenté, sec et venteux de l'archipel, jusqu’alors frein majeur au développement, est désormais mis à contribution avec l'essor des énergies renouvelables (l'éolien notamment). C'est ainsi qu'une situation initialement défavorable est progressivement inversée pour se changer en dynamique gagnante. Les chiffres corroborent en tous les cas ce changement : 7 % de croissance annuelle moyenne depuis 1993, un revenu par habitant qui a progressé de 165 % nets sur la même période et des indicateurs sociaux qui sont parmi les meilleurs du continent (espérance de vie de 72 ans, mortalité globale inférieure à 7 ‰, taux d'alphabétisation et accès à l'eau potable approchant tous deux les 80 %).

Mais le Cap-Vert "nouvelle mouture" a aussi son revers de la médaille qui ne saurait être passé sous silence. La croissance demeure inégalement répartie car elle bénéficie surtout au tourisme, au secteur financier, aux transports et aux télécommunications. C’est la raison pour laquelle, en dépit de la croissance soutenue enregistrée par le pays au cours des dernières années, la pauvreté et le chômage (30 % de la population active) continuent de toucher une partie importante de la population. Sans parler de l'aggravation des inégalités, notamment entre les populations urbaines et rurales, ces dernières se sentant laissées pour compte. De même, la plus grande exposition du pays aux échanges mondiaux, tout en étant un facteur de croissance majeur, rend aussi le Cap-Vert plus vulnérable à tout choc externe. Le modèle a ses propres ratés. Qui ne remettent cependant pas en cause le bien-fondé et la pertinence de celui-ci. La clé du succès actuel du Cap-Vert pourrait se résumer comme suit : Etre suffisamment réaliste et lucide pour faire avec ce que l'on a, tout en capitalisant opportunément sur le moindre avantage comparatif. Le tout dans un cadre d'ensemble garant de l'ordre et la stabilité (tant politique qu'économique) pour pouvoir faire à la longue la différence.

A l'origine du succès : Une classe politique responsable

Une recette gagnante, empreinte de réalisme et de pragmatisme. Sans miracle, mais fondée sur le bon sens, et dont la bonne exécution est à mettre à l'actif des dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays depuis l'instauration du multipartisme en 1990. Il y a tout d'abord le courage du parti unique qu'était alors le PAICG de reconnaître que suite à l'effondrement du communisme, la nouvelle ère qui s'ouvrait imposait un nouveau paradigme politique (fin de la domination sans partage du PAICG et instauration du multipartisme) et économique (fin de la logorrhée anti-capitaliste d'inspiration socialiste et acceptation de la réalité de l'économie de marché) et qu'il fallait prendre le train en marche de l'Histoire. Au risque de perdre le pouvoir, le parti d'opposition du MPD accédant finalement aux commandes de l'Etat à partir de 1991, et ce jusqu'en 2001. Il y a ensuite l'audace du MPD de mettre en place un programme sociétal et économique en rupture complète avec ce qui s'était fait jusqu'alors et qui une décennie durant (de 1991 à 2001) contribuera à poser les fondations de ce qu'est aujourd'hui devenu le modèle cap-verdien. Il y a enfin la sagesse du PAICG, revenu aux affaires à la faveur d'une alternance réussie, de faire fi des querelles partisanes et de consolider définitivement les acquis engrangés par ses précédents adversaires politiques. Et enfin, de reconnaître une fois encore le verdict des urnes et de s'effacer de nouveau sans fracas devant la victoire électorale incontestable du MPD, de retour au pouvoir depuis 2011. Un modèle politique de démocratie et de bonne gouvernance qui aura été consacré de façon éclatante par la remise du prix de la fondation Mo Ibrahim à l'ancien président Pedro Pires qui a quitté le pouvoir l'année dernière par la grande porte. Cette réussite n'était pas gagnée d'avance. Il suffira pour s'en convaincre d'observer la trajectoire du frère lusophone qu'est la Guinée Bissau, état failli aujourd'hui qualifié de "narco-état" et soumis à une instabilité chronique, dont l'Histoire est pourtant si intimement liée à celle du Cap-Vert. Deux pays, deux parcours distincts, pour finalement aboutir à deux Destins que tout semble désormais opposer.

Jacques Leroueil

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité.

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité. Les freins au développement endogène

Les freins au développement endogène L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables

L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables Le développement de l’Afrique passe par la transformation sur le continent de ses matières premières. De cette problématique, se dégagent plusieurs sujets. Celui sur lequel nous nous focaliserons est le problème énergétique et plus particulièrement celui de l’électricité. En effet, l’électricité ou plutôt l’accès à une électricité bon marché et abondante, est une condition sine qua none du développement industriel. L’industrie étant très gourmande en énergie, un des critères essentiels pour l’implantation d’une unité industrielle est le coût et la disponibilité de l’électricité. Afin de mieux appréhender ce propos, il faut garder à l’esprit que pour une usine de production d’aluminium par électrolyse contenant 200 cuves (produisant 259 kt par an) il faut près de 300 MW, ce qui correspond à environ 20% de la puissance installée en Côte d’Ivoire. De plus les cuves des alumineries, les fours électriques et les laminoirs des fonderies ainsi qu’une très grande majorité des éléments constitutifs d’un process industriel nécessitent un fonctionnement quasi-continu. Les faibles puissances électriques installées, la mauvaise maintenance des équipements électriques, les délestages, et autres aléas de la production d’électricité en Afrique ne sont donc pas compatibles avec les exigences requises par le fonctionnement d’une industrie.

Le développement de l’Afrique passe par la transformation sur le continent de ses matières premières. De cette problématique, se dégagent plusieurs sujets. Celui sur lequel nous nous focaliserons est le problème énergétique et plus particulièrement celui de l’électricité. En effet, l’électricité ou plutôt l’accès à une électricité bon marché et abondante, est une condition sine qua none du développement industriel. L’industrie étant très gourmande en énergie, un des critères essentiels pour l’implantation d’une unité industrielle est le coût et la disponibilité de l’électricité. Afin de mieux appréhender ce propos, il faut garder à l’esprit que pour une usine de production d’aluminium par électrolyse contenant 200 cuves (produisant 259 kt par an) il faut près de 300 MW, ce qui correspond à environ 20% de la puissance installée en Côte d’Ivoire. De plus les cuves des alumineries, les fours électriques et les laminoirs des fonderies ainsi qu’une très grande majorité des éléments constitutifs d’un process industriel nécessitent un fonctionnement quasi-continu. Les faibles puissances électriques installées, la mauvaise maintenance des équipements électriques, les délestages, et autres aléas de la production d’électricité en Afrique ne sont donc pas compatibles avec les exigences requises par le fonctionnement d’une industrie. La construction d’une centrale nucléaire présente aussi l’avantage de favoriser le développement de l’industrie technologique en Afrique. Car elle fait appel à différents corps de métiers. De plus l’uranium nécessite plusieurs traitements depuis la mine jusqu’au réacteur (concentration du minerais – formation du « yellow cake » ; raffinage ; conversion ; enrichissement et fabrication du combustible) avant d’y être utilisé. C’est l’amont du cycle du combustible. De même l’aval du cycle renferme différentes opérations techniques en fonction du modèle choisi entre une filière ouverte c'est-à-dire sans recyclage du combustible et une filière fermée (avec recyclage).Toutes ces étapes du cycle du combustible nécessitent des compétences très qualifiées et des entreprises (grandes entreprises aussi bien que PME – PMI) dans les tous les domaines scientifiques et techniques. Ainsi, des pans entiers de l’économie (bâtiment ; entreprises de conception de machines-outils ; recherche scientifique et technique ; etc…) peuvent être boostés par la réalisation d’un tel chantier. En France par exemple, l’industrie nucléaire crée 125000 emplois directs. Cela ne peut être que bénéfique pour les Etats africains qui pourront occuper sainement leurs jeunesses, collecter plus d’impôts, favoriser la consommation et donc créer de la croissance économique.

La construction d’une centrale nucléaire présente aussi l’avantage de favoriser le développement de l’industrie technologique en Afrique. Car elle fait appel à différents corps de métiers. De plus l’uranium nécessite plusieurs traitements depuis la mine jusqu’au réacteur (concentration du minerais – formation du « yellow cake » ; raffinage ; conversion ; enrichissement et fabrication du combustible) avant d’y être utilisé. C’est l’amont du cycle du combustible. De même l’aval du cycle renferme différentes opérations techniques en fonction du modèle choisi entre une filière ouverte c'est-à-dire sans recyclage du combustible et une filière fermée (avec recyclage).Toutes ces étapes du cycle du combustible nécessitent des compétences très qualifiées et des entreprises (grandes entreprises aussi bien que PME – PMI) dans les tous les domaines scientifiques et techniques. Ainsi, des pans entiers de l’économie (bâtiment ; entreprises de conception de machines-outils ; recherche scientifique et technique ; etc…) peuvent être boostés par la réalisation d’un tel chantier. En France par exemple, l’industrie nucléaire crée 125000 emplois directs. Cela ne peut être que bénéfique pour les Etats africains qui pourront occuper sainement leurs jeunesses, collecter plus d’impôts, favoriser la consommation et donc créer de la croissance économique.