J’étais à Addis-Abeba du 23 au 26 mai 2013, pour participer aux célébrations du cinquantenaire de l’Union africaine. Sous l’invitation conjointe de la Commission de l’Union africaine, de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies et de la Banque Africaine de Développement, j’ai participé avec environ deux cent jeunes gens provenant de l’ensemble du continent à un débat intergénérationnel avec des présidents africains, le 24 mai. L’intérêt pour moi était triple : participer « en live » à un moment historique de réjouissance et de projection du projet panafricaniste ; rencontrer des jeunes Africains de mon âge avec des cultures et des parcours différents des miens, discuter avec eux pour juger de ce qu’ils pensent, ce qu’ils projettent de faire, ce qu’ils sont ou compte devenir ; enfin visiter Addis-Abeba, une ville à la fois mythique et dynamique dont beaucoup de personnes m’avaient dit le plus grand bien.

J’étais à Addis-Abeba du 23 au 26 mai 2013, pour participer aux célébrations du cinquantenaire de l’Union africaine. Sous l’invitation conjointe de la Commission de l’Union africaine, de la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies et de la Banque Africaine de Développement, j’ai participé avec environ deux cent jeunes gens provenant de l’ensemble du continent à un débat intergénérationnel avec des présidents africains, le 24 mai. L’intérêt pour moi était triple : participer « en live » à un moment historique de réjouissance et de projection du projet panafricaniste ; rencontrer des jeunes Africains de mon âge avec des cultures et des parcours différents des miens, discuter avec eux pour juger de ce qu’ils pensent, ce qu’ils projettent de faire, ce qu’ils sont ou compte devenir ; enfin visiter Addis-Abeba, une ville à la fois mythique et dynamique dont beaucoup de personnes m’avaient dit le plus grand bien.

Qu’il me soit permis de commencer par le principal élément négatif de ce séjour : le manque d’organisation. Mis à part l’accueil à l’aéroport et le fait de nous avoir déposés dans des hôtels dont certains, dont le mien, se situaient dans des périphéries lointaines et perdues de la ville, les organisateurs nous ont littéralement lâchés dans la nature.

Cette question du manque d’organisation et de préparation en amont s’est également ressentie sur la qualité du débat du 24 mai, entre les jeunes, les chefs d’Etat et de gouvernement présents (Ethiopie, Kenya, Liberia, Malawi, Zambie, Sénégal, Botswana), la présidente de la Commission de l’Union africaine (Mme Dlamini-Zuma) et le secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l’Afrique (M. Carlos Lopes). Le fait est qu’il s’agissait plus d’un ensemble de monologues que d’un dialogue.

La rencontre avait pourtant bien commencé. Dans son propos introductif, Carlos Lopes rappelait l’importance de la jeunesse en Afrique, de par son poids démographique dans nos sociétés actuelles, mais également par le rôle historique qu’elle a déjà été amené à jouer : les pères des indépendances, les fondateurs des Etats modernes africains, les grands romanciers et artistes qui font aujourd’hui la fierté du continent avaient pour la plupart (Kwamé Nkrumah, Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral) commencé à bâtir l’œuvre qui allait les rendre célèbre à un très jeune âge. Un propos confirmé par Mme Dlamini-Zuma qui a plus particulièrement insisté sur le leadership féminin et la nécessité d’offrir les conditions d’épanouissement aux jeunes filles et femmes africaines.

La rencontre avait pourtant bien commencé. Dans son propos introductif, Carlos Lopes rappelait l’importance de la jeunesse en Afrique, de par son poids démographique dans nos sociétés actuelles, mais également par le rôle historique qu’elle a déjà été amené à jouer : les pères des indépendances, les fondateurs des Etats modernes africains, les grands romanciers et artistes qui font aujourd’hui la fierté du continent avaient pour la plupart (Kwamé Nkrumah, Patrice Lumumba, Frantz Fanon, Amilcar Cabral) commencé à bâtir l’œuvre qui allait les rendre célèbre à un très jeune âge. Un propos confirmé par Mme Dlamini-Zuma qui a plus particulièrement insisté sur le leadership féminin et la nécessité d’offrir les conditions d’épanouissement aux jeunes filles et femmes africaines.

Invité d’honneur de la célébration du cinquantenaire des indépendances, l’ancien président Zambien, Kenneth Kaundra, l’un des rares pères fondateurs de l’Organisation de l’Union Africaine à être toujours en vie, a rappelé les conditions d’indépendance des Etats d’Afrique australe, les chemins différents poursuivis suivant que la contestation pouvait se faire de manière pacifique, comme en Zambie, ou contrainte à la violence, comme en Afrique du Sud, au Zimbabwe ou au Mozambique. Le président Kaundra a rappelé le devoir de solidarité qui s’imposait de manière naturelle aux chefs d’Etat de la région pour soutenir leurs frères qui combattaient dans la clandestinité des régimes colonialistes, racistes, puissants et particulièrement violents. Ce devoir de solidarité est l’un des liens forts qui a soudé les pères fondateurs du panafricanisme.

La rencontre a diminué en intérêt à partir du moment où l’on est passé aux questions-réponses entre les jeunes et les responsables politiques présents. Il y avait clairement un problème de format : dans la même salle, des enfants de 8 à 12 ans posaient leurs questions (écrites à l’avance, qu’ils lisaient sur un papier) en même temps que les « jeunes » de 20 à 40 ans… Le résultat était prévisible : un ensemble hétéroclites de questions et de remarques individuelles, sans liens les unes avec les autres, sans orientation d’ensemble. Les questions étaient suffisamment générales (« comment comptez-vous promouvoir la jeunesse ? » ; « comment réduire la pauvreté ? » ; « Que faites-vous pour aider d’autres jeunes femmes à obtenir des positions de leadership ? » « Est-ce que c’est dur d’être président ?») pour que les réponses des chefs d’Etat et de gouvernement, lorsqu’ils voulaient bien répondre directement à une question et non faire un speech pré-écrit à l’avance, restent évasives et sans conséquence.

Je saluerai toutefois les interventions du nouveau Président kenyan, Uhuru Kenyatta, de loin le plus concentré, intéressé, construit et pertinent dans son discours des leaders africains présents. Le président kenyan s’est montré le plus crédible lorsqu’il a dit faire de l’épanouissement de la jeunesse de son pays la priorité de son gouvernement. Un gouvernement qui ne compte pas de « ministre de la jeunesse », mais est resserré autour de 15 ministres qui ont chacun des objectifs identifiés pour lesquels ils lui rendent compte régulièrement ; le premier de ces objectifs serait de justifier de leur action vis-à-vis des jeunes. Et, puisqu’il y a un premier de la classe, il faut sans doute un dernier : le bonnet d’âne reviendrai sans conteste au président zambien en exercice, Michael Sata, qui a radoté et grogné pendant l’essentiel de la rencontre, éclairant à son corps défendant le gap générationnel et l’incompréhension mutuelle entre certaines personnes âgées du continent et les jeunes africains de ce début de XXI° siècle.

La rencontre était sans doute à l’image de l’Afrique contemporaine : chaotique mais dynamique. Les jeunes présents ont participé avec beaucoup d’énergie et n’ont pas hésité à bousculer les leaders, à mettre les pieds dans le plat. Les questions de la corruption, de la distance entre les gouvernants et les gouvernés, du manque d’inclusivité politique et économique des sociétés africaines, ont été évoquées sans détours et sans déférence. Il a manqué à l’assemblée des jeunes de parler de manière plus structurée, plus constructive, pour que cette rencontre ne soit pas un nouveau coup d’épée dans l’eau, mais le prélude à un nouveau pacte social et politique. Il faut espérer que cela sera pour la prochaine fois. D’ores et déjà, dans ce tumulte général, certaines organisations de jeunes ont quand même réussi à faire entendre leur musique et faire montre d’un premier effort d’organisation. C’est le cas d’Africa.2.0, qui forte d’une délégation nombreuse sur place, a distribué largement son manifeste sur sa vision d’avenir de l’Afrique et a amené le président kenyan à s’engager à signer la charte de l’UA sur la jeunesse que son pays n’a pas encore ratifié.

On retiendra surtout de cette rencontre la proposition faite par la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, en fin de séance, de créer un Parlement des jeunes africains, afin de rendre l’institution panafricaine plus participative et de promouvoir l’inclusion politique de jeunes leaders. Une idée qui, si elle est correctement mise en œuvre, peut incontestablement contribuer à améliorer la situation actuelle, tant au regard des critiques sur le « syndicat des présidents » que serait l’Union africaine, que du problème de la participation politique des citoyens, jeunes et moins jeunes, aux débats publics qui concernent le présent et l’avenir du continent.

On retiendra surtout de cette rencontre la proposition faite par la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, en fin de séance, de créer un Parlement des jeunes africains, afin de rendre l’institution panafricaine plus participative et de promouvoir l’inclusion politique de jeunes leaders. Une idée qui, si elle est correctement mise en œuvre, peut incontestablement contribuer à améliorer la situation actuelle, tant au regard des critiques sur le « syndicat des présidents » que serait l’Union africaine, que du problème de la participation politique des citoyens, jeunes et moins jeunes, aux débats publics qui concernent le présent et l’avenir du continent.

Si ce projet de Parlement des jeunes africains n’aboutit pas, ce ne sera en tout cas pas faute de « jeunes leaders » disponibles et motivés. Je retiendrai surtout de ce séjour éthiopien les noms, les visages et les histoires des jeunes hommes et femmes avec lesquels j’ai échangé. Des personnes qui vous persuadent d’un avenir meilleur pour l’Afrique. Pour le francophone que je suis, cette rencontre aura été une occasion inespérée de faire la connaissance de membres des sociétés anglophones et lusophones de notre continent. Ainsi de Manuel de Araujo, jeune maire de Quelimane, quatrième ville du Mozambique, qui incarne un nouveau type de leadership politique, pragmatique, réfléchi, honnête, ouvert à l’international, conscient des forces et des faiblesses de sa société, et résolument ambitieux pour l’avenir. Ou encore Vimbayi Kajese, du Zimbabwe, première journaliste noire africaine de la télévision chinoise CCTV, qui m’a donné à réfléchir à une autre image de son pays, ne se réduisant pas au seul cas Mugabe. Il faudrait encore citer Iyadunni Olumide, du Nigeria, qui dirige avec passion l’ONG Leap Africa, ou Teddy Warria, du Kenya, qui dirige une start-up innovante (smsvoices) qui souhaite révolutionner les moyens de télécommunication intra-africains. La liste pourrait encore continuer, de ces nouvelles énergies d’Ouganda, de Tanzanie, d’Afrique du Sud, décidées à agir et à innover, sans complexes.

Enfin, il y avait la découverte d’Addis-Abeba et des éthiopien(ne)s. Ce fut un réel plaisir. Qui demande à être prolongé. Il faudra donc retourner à Addis-Abeba.

Emmanuel Leroueil

.jpg)

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité.

On peut qualifier à grands traits les différentes économies africaines d’économie d’autosubsistance sous-productive. Elles se caractérisent par une forte proportion de main d’œuvre présente dans le secteur primaire (agriculture, élevage) traditionnel, peu productif et générant peu ou pas de surplus qui pourrait être réinvesti. Les personnes qui travaillent dans ces activités produisent avant tout pour leur propre consommation, ce qui explique leur « stagnation », voire la dégradation de leurs conditions de vie en cas de renchérissement des prix des produits de première nécessité. Les freins au développement endogène

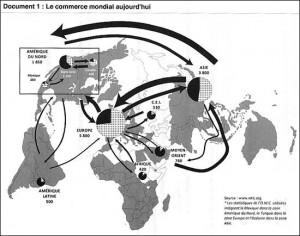

Les freins au développement endogène L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables

L'Afrique dans l'économie-monde : des termes de l'échange défavorables Derrière les

Derrière les  Khadafi l’Africain qui apportait

Khadafi l’Africain qui apportait